10年では終わらない原発災害

東京電力福島第一原発で発生した事故の被災者による集団訴訟が全国で提起されている。判決を見ると損害自体は認定されているが、認められる金額は請求額のほんの一部に過ぎない。これら裁判の今年の見通しについて、原発被災者の支援・救済を研究する大阪市立大学の除本理史教授に執筆してもらった。

「ふるさとの喪失」は 認められるか

2020(令和2)年3月、仙台と東京の高裁で2つの判決が言い渡される。いずれも、原発事故で避難を余儀なくされた人たちが提起した集団訴訟の判決だ。注目されるのは被害の認定と損害評価である。特に避難元地域での日々の暮らし、それを支える諸条件の一切を奪われたことによる「ふるさとの喪失」が認められるかが焦点だ。

筆者は2011(平成23)年8月、飯舘村に生まれ育った80歳(当時)の男性から、次のような話を聞く機会があった。「一生懸命、村をよくしよう、楽しい村にしよう、とみんなで本当にがんばってきた。『日本一美しい村』を合言葉に、ようやくそれに近い線にきた。飯舘牛も牛乳も、世間に広がってきたところだった。環境づくりも、みんなでこうしよう、ああしようとがんばってきたんだよ。それなのにこうなるなんて、あきらめきれない。飯舘牛はブランド品になった。飯舘の牛乳も濃度がうんと強い。こういうのは、ちょっとやそっとで、できるものではない。長い努力の成果でそうなってくる。(それが今度の事故でひっくりかえされたのは)くやしい」。

男性は、生家のある村内の他地区から事故前の住所へ1952(昭和27)年に移り住み、農地を開拓し、地域づくりにも取り組んできた。その成果が失われつつあると言うのである。今から振り返ればまだ事故直後の時期であったが、この男性の言葉にはすでに「ふるさとの喪失」に対する危機感があらわれていた。これは単なる主観的な被害ではない。地域に根ざした人びとの諸活動が実際に途絶している。飯舘村の地域づくりは、震災前から注目されていたが、その取り組みが道なかばで断たれたのである(拙著『公害から福島を考える』岩波書店、2016年、第2章)。

ここでの「ふるさと」とは、単に〝昔すごした懐かしい場所〟という意味にとどまらず、人びとが日常生活を送り生業を営んでいた場としての〝地域〟を指している。福島大学の小山良太氏が言うように「何代も続く近所づきあいがあった。集落の持ち寄りで正月料理を作ってきた。地域に一つの小学校があった、同級生がいた、親が自分にしてくれたように自分の子どももその小学校に通わせたかった。山があり、川があり、里山があり、棚田があり、春には山菜を摘み、秋にはきのこを採る。米の収穫後は、冬ごしらえのためさまざまな加工品を作り、その技能を何代にもわたり継承してきた。これらはすべて地域のなかで培われ循環してきた。このような地域を『ふるさと』と呼ぶのである」(濱田武士・小山良太・早尻正宏『福島に農林漁業をとり戻す』みすず書房、2015年、117頁。一部略)。

地域でごく当たり前の日常生活を送るということは、当然守られるべき権利だ。原発事故はそれを奪った。この深刻な被害を、司法がどう受けとめ損害評価をするのか。判決が注目される。

集団訴訟の展開

2012(平成24)年12月以降、避難指示区域内・外の人たちが全国20の地裁・支部で集団訴訟を提起し、原告数は1万2000人を超えた。筆者は、本誌でこれまでも2回ほど集団訴訟に関する解説を寄稿しているが、今回はそれ以降の状況を中心に述べたい。

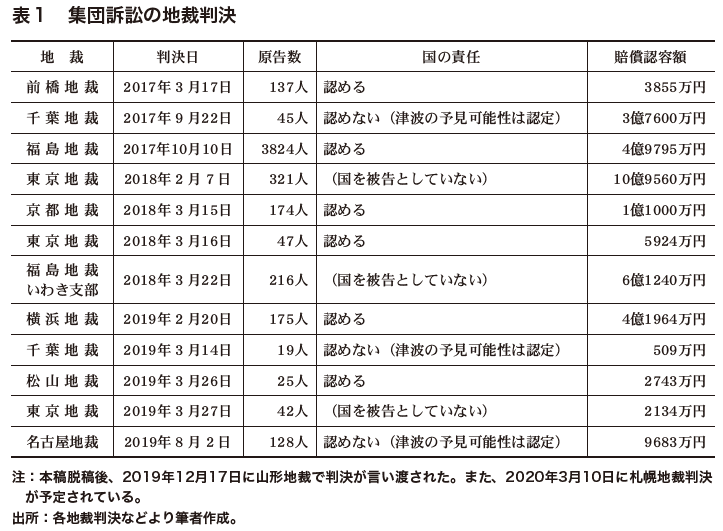

2017(平成29)年3月~2019(令和元)年8月に、これらの集団訴訟において12件の地裁判決が出されている(表1)。今年3月に高裁判決が予定されているのは、このうち2つの控訴審である。

かなり温度差はあるものの、これらの地裁判決におおむね共通するのは、現在の賠償指針・基準にとらわれず、裁判所が独自に判断して損害を認定していることだ。2017年3月の前橋地裁判決は、避難指示区域外の「自主避難」の相当性を認めた。これは集団訴訟での初の判決として、大きな意味をもつ。最近では2019年2月の横浜地裁判決が、損害認定に関する独自の判断を強く打ち出している。

しかし、問題点や課題も多く残されている。賠償認容額が指針・基準の枠を大きく超えず、全体として低い水準にとどまっている。判決にもよるが、全体として見れば、請求額に対して認容額は1割にも満たない。特に避難指示区域外の慰謝料は低額だ。

集団訴訟では、事故をめぐる国と東京電力(以下、東電)の責任も問われている。国が被告とされていない裁判を除くと、9つの判決のうち6つで国の責任が認められた。事故につながる津波は予見できたし事故は防ぐことができた、という判断が下されたのである。

一方、東電については、「原子力損害の賠償に関する法律」の定める無過失責任に基づいて、賠償責任を認定する判断が定着している。無過失責任の仕組みは、被害者の救済を図るために故意・過失の立証を不要とするものだが、それが逆に責任の検証を妨げていることも事実である。ただし、前橋地裁は慰謝料の増額事由として、対策を怠った東電に「特に非難するに値する事実」があると認めた。それ以降は、故意や重過失は認められていないが、その場合でも東電の津波対策の問題点を指摘している判決がある。

東電刑事裁判での 旧経営陣無罪判決

これに対して、東電刑事裁判では2019年9月、旧経営陣の被告3人に無罪判決が出された。民事の集団訴訟とは単純に比較できないが、極めて後退した判断だと感じる。

富岡町にある東電廃炉資料館では、「反省と教訓」と題して、映像とともに次のような音声が流れている。「なぜ事前の備えで防がなければならない原子力事故を私たちは防げなかったのか、なぜ事故の拡大を最小限に食い止められなかったのか、今回の事故を防げなかった原因を明らかにするため、津波や過酷事故に対する事前の備えを厳しく振り返った結果、まだまだできることがあったと深く反省しています」

「厳しい目で過去を振り返ってみると、津波に対して有効な対策を検討する機会はありました」

ここで表明されている「反省」と、法廷での東電の主張との間に大きな隔たりを感じるのは筆者だけではないだろう。旧経営陣の責任は、引き続き控訴審で問われることになる。

増加するADR 手続きの打ち切り

原発事故の賠償については、裁判外の和解仲介手続きを行う原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に関する動向も見ておく必要がある。最近顕著なのは、いわゆる集団申し立て案件で、東電がADR和解案を拒否し、それを受けて和解仲介手続きが次々と打ち切られていることだ。

集団申し立てとは、賠償格差の是正や被害実態に即した賠償を求めて、地域住民が集まってADR申し立てを行うことを指す。福島県内の集団申し立てはこれまで24件が確認され、そのうちすでに12件で和解が成立した。他方、東電の和解案拒否によって打ち切りに至ったケースも増えている。2018(平成30)年以降、7件が打ち切られ、約2万人に影響が出ている(表2)。

集団申し立ての大きな目的は、賠償の格差によって作り出された住民の分断を修復することだった。典型的な例として、2013(平成25)年2月に行われた福島県伊達市の「特定避難勧奨地点」(以下、勧奨地点)周辺住民による申し立てがある。勧奨地点は、住居単位で指定され、指定の有無により地域内で賠償条件がまったく異なる(指定された世帯は、1人月額10万円の慰謝料などが支払われ、指定のない世帯は自主的避難等対象区域の賠償のみ)。

地域内に賠償条件の大きく異なる世帯が併存するため、住民間の分断が深刻化した。そこで、指定されなかった住民は、賠償格差を是正し分断修復を図るという趣旨で、勧奨地点と同額の慰謝料支払いを求めた。申し立てには約1000人が参加した。原発ADRは、訴訟に比べて時間や費用の負担が軽いため、多くの参加者を集めることが可能になったのである。

2013年12月、ADRの和解案が出された。勧奨地点の設定から一定期間、1人月額7万円の慰謝料の賠償を認める内容である。東電は2014(平成26)年2月、これを受諾した。住民が求めた勧奨地点と同額には届かないが、格差を埋める効果は大きい。

こうした事例が積み重ねられてきたものの、現在、集団申し立ての取り組みは極めて困難な局面を迎えている。原発ADRの問題点は、東電に和解案を強制的に受諾させる手段がないということだ。そのため、和解案を東電が拒否するケース、さらに、それを受けてADRセンターが和解仲介手続きを打ち切るケースが次第に増加している。

打ち切られた案件のうち最大のものは、1万5000人以上が参加した浪江町の集団申し立てである。申し立てを行った住民の一部は、新たに集団訴訟をスタートさせた。県外の事例では、福島県境に近い栃木県那須塩原・大田原・那須3市町の住民7310人による申し立てが2017年7月に打ち切られている。

集団申し立ての取り組みは、重大な岐路に立たされている。東電の和解案拒否が、被害者の間の分断を広げているといえよう。

長期的視点に立ち 施策の継続を

2020年度は、政府が定めた復興期間10年の最終年度にあたる。3月26日にオリンピック聖火リレーが福島県でスタートすれば、復興ムードは否応なしに高まるだろう。

しかし、原子力災害の影響は極めて長期に及び、津波被災地でも課題が残されている。政府は、復興庁の設置期限を10年間延長して2030(令和12)年度末までとする方針を決めた。長期的な視点に立った取り組みが必要である。被災者の実情をきちんと把握し、必要な施策を継続していくことが求められる。

除本理史

よけもと・まさふみ。大阪市立大学教授。専門は環境政策論・環境経済学。著書に『公害から福島を考える』(岩波書店)、『放射能汚染はなぜくりかえされるのか』(東信堂、共編著)など。

Twitter(是非フォローお願いします)

https://twitter.com/seikeitohoku

よろしければサポートお願いします!!