コロナ禍の原発避難者に最低所得保障を(山中茂樹)

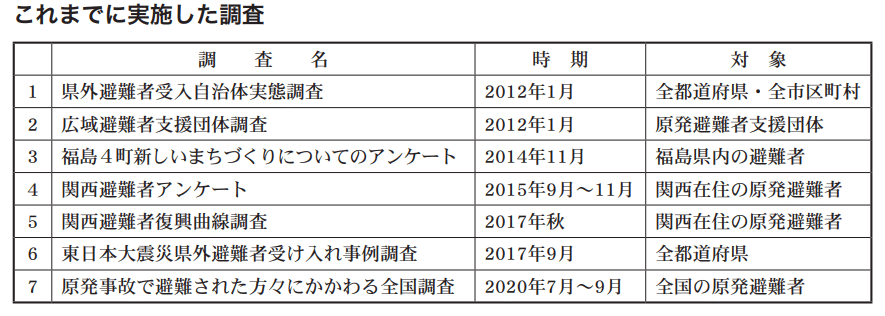

「過去の災害」の知見を総動員せよ

(2021年3月号より)

阪神・淡路大震災で兵庫県外へ避難した人たちの全容が、26年経過した今も実は明らかではない。公式見解の5万47000人から推定12万人まで、未だに定まらないのは国も行政も県外避難の深刻さに気づくのが遅れ、初期対応を誤ったからだ。阪神の被災地にある大学として、東日本大震災で生じた原発事故による避難者の出現は他人事ではない。被災者が「避難者でも、転居者でもない漂流被災者」になってはならないとの思いから、調査や各方面への政策提言を続けてきたが、その願いは十分果たせたと思えないのが大震災10年の現実だ。

東京電力福島第一原子力発電所の炉心溶融事故に端を発した原発避難の実態は、避難者名簿が研究機関などに公開されていないことから、これまでは支援団体やメディアの協力を得て、地域限定のスポット的な調査にとどまっていた。しかし、震災10年を迎えるに当たって公的な支援の態様が大幅に変わる恐れがあるうえ、新型コロナウイルスの感染拡大で避難している方々が苦境に追い込まれているのではないかとの危惧もあったため、全国に26ある生活再建支援拠点のうち約半数と任意の支援団体の協力を得て昨夏、新型コロナの感染第2波が始まっていた中で全国調査に踏み切った。

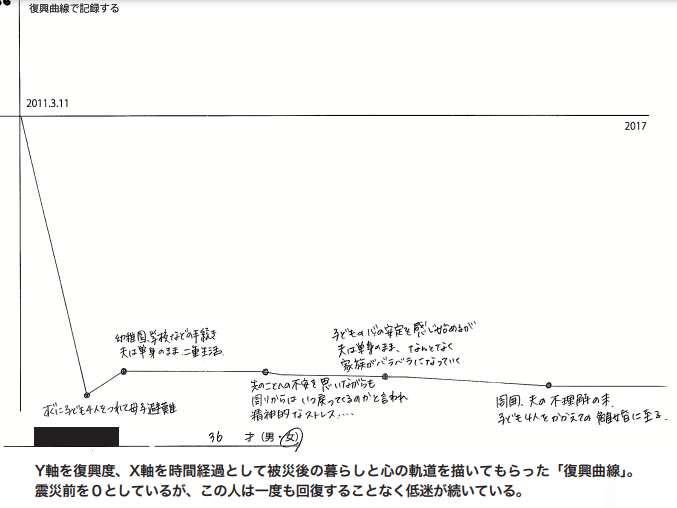

回答数は40都道府県の694世帯、配布数に対する回収率は14%と決して満足できる結果ではなかったが、2017年に関西で実施した、豪州の精神科医ビヴァリー・ラファエル氏考案の座標軸「災害反応の経過」を応用した定性的な復興曲線調査を今回の量的調査に重ね合わせることで、長期避難の生活実態をある程度明らかにすることができた。

とりわけ深刻なのは、不条理な人為的線引きで区域外避難となってしまった「自主避難」と呼ばれる人たちだ。

強制避難区域が男性6割、女性4割なのに対し、こちらは7割強が女性で、うち8割を占める30~50歳代は原発事故が起きた10年前は20~40歳代だ。調査時点で母子のみの世帯が震災前の4倍に上っており、逆に夫婦そろった世帯が25%減っていることと照らし合わせると、母親のみの一人親世帯が急増したことになる。

一人親世帯になった理由は離婚が19%で、別居中、死別と合わせると3割近くになる。離婚の理由は原発や放射能に対する考え方の違い、避難することと福島に住み続けることとの価値観の違いなどが多かった。

「父親は関西に来る気がなく、子どもは東に戻る気がない」

「姑が『帰ってこい』と言う。子どもを連れて行かれるのではないかと不安」

「夫が子どもに会いに来たのは6年間で卒業式の1回だけ。でも一切口をきかず、泣いて追いかける子どもを振り切って帰ってしまった」

など、原発事故がなければ起きなかったであろう家族崩壊の様子が痛

々しい。

当然、避難の理由も子どもと被曝にかかわるものが多く、

「妊娠中なのに病院がだめだった」

「流産、死産を経験してしまい、だめだと思った」

「娘が鼻血を大量に噴出、病院に行っても原因が分からず、放射能を疑うようになった」

「鼻血、足の内出血が起きた」

「被曝防護することを職場で禁じられた」

など、被曝と健康被害の関係を疑うものが多く見られた。

戻っていない理由についても

「空間線量は下がったが、山林や草地の汚染が残っている」(52・8%=複数回答、以下同じ)

「廃炉作業中の原発で何が起きるか分からないから」(44・7%)

が1位と2位を占めた。と同時に

「現在の居場所で落ち着いている」(41・9%)

「子どもの学校の都合があるため」(36・3%)

などの意見が挙がり、2000年の三宅島噴火災害で子どもと避難した母親が、子どもの進学などで帰れなくなった「教育残留」と同じ現象を見せた。

しかし、自主避難とあって民間の借家が6割強。しかも、2017年3月には住宅の無償提供が打ち切りとなった。このためダブルワークやトリプルワークで生計を立てている人もおり、家賃軽減措置や公営住宅への優先入居の希望が高く、教育・雇用支援への要望も強かった。

新型コロナが窮状に追い打ち

そんな中、突然襲ってきた新型コロナウイルス感染症のパニック。感染の増加に伴い仕事や生活に影響を受けた人は「大変」と「少し」を合わせて6割に上った。影響を受けた人のうち、1割が失業、2割が休職に追い込まれ、5割が出勤日数や労働時間の減少に見舞われていた。

コロナ禍の景気低迷は「she cession(彼女の失業)」とも言われるだけに、女性、とりわけ非正規の人へのしわ寄せが大きく、2割強が月10万円以上の減収、1割が5万円以上の減収となっている。2017年の復興曲線調査で「震災前まで回復した」とした人が1割に過ぎなかったことを考えると、新型コロナが容赦なく窮状に追い打ちをかけた格好だ。

こうした中、政府からの特別定額給付金は、ふるさとに残る身内との避難をめぐる不和から

「元の住居にいる夫が申請したと思うが分からない」

「夫が渡さない」

「勝手に避難したのだから渡せない、と言われた」

といった回答も、少数だが3件あった。

このため、生活レベルはダウンしているとの自覚があり、85・8%の人が生活レベルは「中より下」と答えた。年収も国民の世帯年収の中央値432万円(2013年度の国民生活基礎調査)に満たない世帯は5割、平均所得552万3000円(同)を下回る世帯は6割に上った。とりわけ300万円未満の世帯が震災前に比べ2割近くも増えていた。

菅義偉首相は1月27日の参院予算委員会で、新型コロナの感染拡大によって生活に苦しむ人たちへの対応を求められた際、「政府には最終的には生活保護という仕組みがある」と述べた。だが、わが国の生活保護は、預貯金などは原則保有が認められておらず、蓄えが底を突いてから要保護性が認められる。つまり、極貧状態に陥らなければ受給できない仕組みになっているのだ。

実は、自然災害では「災害保護制度」という支援の仕組みがある。2000年の三宅島噴火災害で島民の全島避難が続いていた2001年11月21日の衆院災害対策特別委員会で、参考人として呼ばれた東京大学社会情報研究所(当時)の廣井脩教授(故人)が提案した。

これまでの知見を生かせ

仕組みはこうだ。長期にわたる島外避難で生活に困窮した島民を対象に、収入が生活保護の最低生活費を下回った場合、その差額分を都と村が創設した基金から支給する。ただし、生活保護のように預貯金や土地家屋に手をつけなくてもよい緩和策がとられた。

そこで、この仕組みを新型コロナが終息するまでの期間、原発避難者を対象に「避難者ベーシック・インカム(最低所得保障)」として制度化することを提起したい。基金をつくる資金は当然、原発を推し進めてきた電気事業連合会に加盟する電力会社と国の拠出とする。運営は、被災者生活再建支援基金を所管している全国知事会内の被災者生活再建支援基金部に人員を増強して担当してもらえば円滑に進むだろう。

と同時に原発災害は、経済合理性の追求を目的とした社会・経済活動によって環境が破壊されることで生じる社会的災害、つまり公害である。ヒ素の混入した森永乳業製の粉ミルクを飲用した乳幼児に多数の死者・中毒患者を出した1955年の毒物混入事件では被害者の恒久救済に向け、被害者の会、国、森永乳業の3者で1974年4月に救済機関「ひかり協会」が設立され、現在も救済事業が続けられている。

そこで、原発を推進してきた電力会社と国は原発避難者の恒久救済機関「原発避難者援護会」(仮称)をつくり、住宅の提供や職業訓練、健康診断、学童保育、子ども食堂の開設など支援に乗り出すことを提案したい。

また、2011年8月公布の原発避難者特例法は、県外避難者でも避難先で福島県内と同じ市民サービスが受けられるとされている、阪神・淡路大震災での県外避難者対策の反省を生かし制定された制度だが、対象は大熊、富岡、双葉など13市町村の住民に限られており、今後、帰還困難区域の解消に伴い縮小される懸念もある。

従って、これを原発避難者すべてに拡大適用する「準市民制度」として発展させてはどうか。避難元と避難先に住民票を二重に持つ二重住民制度も提案されているが、これだと選挙権が二重になるなどの隘路がある。準市民制度は選挙権を一方の自治体のみとし、納税は避難元と避難先で協議し、按分することを考えている。

西日本では「セシウム137の半減期約30年は帰らない」という人もいる。ならば、全国に福島県の災害復興公営住宅をつくるという公営住宅法の特例措置があってもいいのではないか。あるいは、空き室の目立つ旧雇用促進住宅を借り上げる方法もあるだろう。

提言を無視した吉野復興大臣

実は、これらの政策提言のうちの一部を、2017年12月末、生活再建支援拠点だった関西広域避難支援センターに当時の吉野正芳復興大臣(福島5区)が視察に訪れた際、文書にして提示したが、それまでの温和な対応と打って変わって何の反応も見せず、いわばスルーしたのだ。

吉野大臣は、かたわらにいた奈良県の支援団体代表に顔を向け、ねぎらいの言葉をかけた。最初は「おばんです」と好々爺然としたあいさつで切り出し、関西広域避難支援センターの構成団体から順繰りに活動の様子を聞いていたが、われわれ3人いた顧問団の論理的問いかけには一切答えなかった。まさにパターナリズム(父親的温情主義)、泣きつく者には優しげにねぎらいの言葉をかけるが、問題の本質に触れる議論には応じない。現場の声に触れ、現場から生まれた政策案の提言を受けたなら、己の考えるところを真摯に伝えるのが政治家の責務であろう。

阪神・淡路大震災では当初、兵庫県外へ避難した人たちに対しても、行政を含め地元は

「勝手に出ておいて今更、面倒は見られない」

「避難所を出て自主独立した人は借金もかい性のうち」

「県外へ出ていった人は経済的にも恵まれていると認識している」

などと冷たい視線を向けていた。 ところが、避難した理由を詳細に調べると

「漏れたガスにより血圧が高くなり、たびたび余震があったこともあ

って奈良県橿原市に避難」(68歳女性、橿原市)

「家は全壊。病気入院中だった夫が震災後に死亡。自分もパートで勤めていたが解雇される。実家に近い愛媛県松山市の住宅に1年間無料で入るが、中3の息子が登校拒否に」(40歳女性、松山市)

「借家が全壊。『道路拡張で敷地が狭くなった』との理由で家主が再建しないため、帰れない」(75歳女性、兵庫県小野市)

など、さまざまな事情があり、避難元との認識に大きな乖離があったのだ。

「借家が全壊。『道路拡張で敷地が狭くなった』との理由で家主が再建しないため、帰れない」(75歳女性、兵庫県小野市)

今回の原発避難でも

「叔母が避難中、息子が死亡して独りとなったため、高齢者施設に入居することになり、近隣在住の保証人が必要となった。家族の中で私だけ現在の居住地に住民票を移して対応した」

「住民票を異動させないと学校に行かせられないと言われ、様子を見てからと思っていたので、とても嫌な思いをした」

「避難元に住民票を置いたままの場合、避難先での進学、特に公立高校進学は困難だった」

など、やむにやまれず住民票を移した人も少なくない。逆に住民票を移していないために

「避難先の住民税を納めていないので、役場のトイレを使うのも遠慮している。用事があって役場に行くときは腰を低くして『お世話になっています。ありがとうございます』と必ず言っている」

「コロナの定額給付金、社協の小口資金でも、常に『住民票のある自治体で』と言われる」

など、肩身の狭い思いをしている人も。一方で

「原発訴訟で証人喚問に立ち、すっきりした」

と答える人もおり、泣き寝入りしている人ばかりではない実態も浮かび上がっている。

原発避難者支援制度の根源的な課題は、①元の居住地に住んでいる人か帰ってきた人のみを制度の対象に限定する「属地主義」と、②本来なら「被告席」に座るべき国と東電が賠償額やさまざまな支援を決めた――という2点にある。属地主義は「令和元年東日本台風で実家が浸水。住民票がいわきにないからと、ほとんどの支援が受けられなかった」(原発避難者調査の自由回答から)という事態さえ招いている。

原発災害に限らず災害による避難では、都道府県境という人為的な線引きは何の意味も持たない。2016年4月の熊本地震でも、広域避難は一時1000人を超え、避難先は22都府県に上った。

歴史的にも長期・広域避難は数え切れないほどある。1889(明治22)年の大水害で村の4分の1が壊滅的被害を受けた奈良県十津川村では、被災者約2600人が遠く北海道に避難(集団移住)し、新十津川町を創っている。関東大震災では東北から東京に働きに出ていて被災した人たちが東北各県の支援を受け、無料切符を支給されるなどして故郷へ一時帰郷、難を逃れた。江戸時代には伊豆諸島に属する青ヶ島村で、1780(安永9)年に始まった噴火活動が1785(天明5)年になって激しさを増したため、全島民が八丈島に避難した。島は無人島になったが1824(文政7)年、39年ぶりに旧島民全員が帰還して島の復興を達成した。かつての日本は、長期・広域避難問題に全国的視点で対応してきたのだ。

今後、南海トラフ巨大地震や首都直下地震が起きれば、全国に避難する人が大量に発生するはずだ。法制度の視点を「地域復興」から「人間復興」へ転換するパラダイムシフトこそが求められているのだ。

復興庁の設置期限も10年間延長された。今こそ腰を据え、原発避難者を「原発棄民」とすることがないよう、制度の抜本的見直しも含めて支援に乗り出すときだろう。

山中 茂樹(関西学院大学災害復興研究所・顧問)

やまなか・しげき 1946年生まれ。朝日新聞神戸支局(現総局)次長のとき阪神・淡路大震災に遭い、大阪本社デスクを経て震災をテーマとする公募編集委員に。2005年、関西学院大学の災害復興制度研究所創設に参加し、主任研究員・教授。2007年度には国内初の災害復興学講座を開講。著書に『災害からの暮らし再生』(岩波書店)、『漂流被災者「人間復興」のための提言』(河出書房新社)など。

通販やってます↓

いいなと思ったら応援しよう!