『文学とは何か』が難しい?登場人物をシンプルにまとめました【画像つき】第1章

テリー・イーグルトンの『文学とは何か』を読んでいると、作家や批評家の名前が大量に出てきて、混乱してしまうことはありませんか?

私自身「この人さっきも出てきたけど、なんの人やったけ?」とか「当たり前みたいに名前出てくるけど、お前誰やねん全然知らんぞ」と何度もつっこみ、立ち止まりました。

また、せっかく名前を調べてみても日本語の情報がなく、英語のサイトだけしか出てこないという人物も多数存在します。

そこで、本記事では『文学とは何か』(一章)に登場する人物名を整理し、大まかにどんなことをした人かをまとめて、画像つきでどんな人物なのかをおさらいしていきます。

ロマン派、英語英文学、新批評と言った各ジャンルの主要人物がまとめられていますので、『文学とは何か』を読んでいない方にとっても、本記事をちょっとした事典のように扱っていただけると幸いです。

⚠本記事は端から端まですべてネット情報をまとめたものです。間違いなどございましたら、遠慮なくお申し付けください。⚠

ヘンリー・フィールディング

ヘンリー・フィールディング(Henry Fielding、1707年4月22日 – 1754年10月8日)は、イギリスの小説家、劇作家、風刺作家、裁判官として知られています。彼はサミュエル・リチャードソンとともに、イギリス小説の創始者の一人とされています。

主な作品:

『トム・ジョーンズ』(1749年): 孤児トム・ジョーンズの波乱万丈の人生を描いた喜劇的な小説で、イギリス文学の古典とされています。

『ジョセフ・アンドリュース』(1742年): リチャードソンの『パミラ』を風刺した作品で、彼の小説家としてのデビュー作とされています。

生涯と経歴:

フィールディングはサマセット州シャーハムで生まれ、イートン・カレッジで教育を受けました。その後、ライデン大学で古典と法律を学びましたが、財政的な問題からロンドンに戻り、劇作家としての活動を開始しました。 彼の風刺的な劇作は当時の政府を批判するものであり、1737年の劇場免許法の成立に影響を与えました。この法律により、劇作家としての活動が制限されたため、彼は法律の道に進み、裁判官としても活躍しました。また、ロンドン初のプロフェッショナルな警察組織である「ボウ・ストリート・ランナーズ」の設立にも貢献しました。

ジェフリー・チョーサー

ジェフリー・チョーサー(1343年頃 - 1400年10月25日)は、イギリスの詩人、作家、公務員であり、しばしば「イギリス文学の父」と称されます。彼は、14世紀のイギリス社会を生き生きと描いた物語集『カンタベリー物語』で広く知られています。

生い立ちと経歴

ジェフリー・チョーサーは、ロンドンでワイン商人として成功を収めたジョン・チョーサーのもとに生まれました。幼少期からイギリスの宮廷に仕え、アルスター伯爵夫人エリザベスの侍従を務めた後、廷臣、外交官、公務員など、さまざまな役職を歴任しました。

主な著作

『カンタベリー物語』:最も有名な作品として知られ、この作品集は、カンタベリーにある聖トマス・ベケット廟を目指す巡礼者たちが語る物語で構成されており、当時の社会の様子や力関係を鋭く洞察することができます。

『The Book of the Duchess』(『公爵夫人の書』)

『Troilus and Criseyde』(『トロイラスとクリセイド』)

『The House of Fame』(『名声の館』)

アレキサンダー・ポープ

アレキサンダー・ポープ(Alexander Pope、1688年5月21日 – 1744年5月30日)は、18世紀イギリスの詩人であり、古典主義文学の代表的な作家として知られています。彼の作品は、風刺的な詩やホメロスの翻訳など、多岐にわたります。

生涯と経歴

ポープはロンドンでカトリック教徒のリネン商の息子として生まれました。当時、カトリック教徒は社会的に制約を受けており、彼も正式な学校教育を受けることができませんでした。しかし、独学で古典文学を学び、幼少期から詩作に励みました。12歳頃に結核性の病気にかかり、以降、身体の成長が止まり、生涯にわたり健康問題に悩まされました。

主な作品

『批評論』 (An Essay on Criticism, 1711年): 詩論をテーマにした作品で、簡潔な格言風の韻文で書かれています。当時の上流階級に好評を博し、ポープの名声を確立しました。

『髪盗人』 (The Rape of the Lock, 1712年): 社交界の小さな事件を題材に、古典叙事詩の形式で風刺的に描いた擬似英雄詩です。軽妙洒脱な作風で、英文学史上の傑作とされています。

ホメロスの翻訳: 『イーリアス』 (1715–1720年) と『オデュッセイア』 (1725–1726年) を英雄対韻句で英訳し、当時としては破格の報酬を得ました。これにより、経済的な独立を達成し、文人としての地位を確立しました。

『愚者列伝』 (The Dunciad, 1728–1743年): 当時の文壇の堕落を痛烈に批判した風刺詩で、ポープの風刺詩人としての才能が遺憾なく発揮されています。

『人間論』 (An Essay on Man, 1733–1734年): 人間の本質や道徳、哲学、宗教などについて詩的に論じた作品です。「汝自身を知れ。神意を測ろうなどとするな。人間の研究対象は人間にとどむべきである」などの名句が含まれています。

影響と評価

ポープは、英雄対韻句(ヒロイック・カプレット)を駆使し、風刺と機知に富んだ作品を多く残しました。彼の作品は、18世紀イギリス文学の古典主義を代表するものとして高く評価されています。また、ホメロスの翻訳を通じて、古典文学の普及にも貢献しました。

パーシー・ビッシュ・シェリー

パーシー・ビッシュ・シェリー(Percy Bysshe Shelley、1792年8月4日 – 1822年7月8日)は、イギリスのロマン派詩人であり、革新的な思想家として知られています。

生涯と経歴

シェリーは、イングランドのサセックス州フィールド・プレイスで生まれました。裕福な家庭に育ち、イートン・カレッジを経てオックスフォード大学に進学しましたが、無神論を主張するパンフレット「The Necessity of Atheism」を配布したことで退学処分を受けました。その後、最初の妻ハリエット・ウェストブルックと駆け落ちしましたが、後に別れ、作家のメアリー・ゴドウィン(後のメアリー・シェリー)と再婚しました。

主な作品

「オジマンディアス」(1818年): 古代エジプトの王の彫像を題材に、権力の儚さを描いたソネット。

「西風の賦」(1819年): 自然の力と詩人の情熱を結びつけた詩で、シェリーの代表作の一つ。

「雲雀に寄せて」(1820年): 雲雀の歌声を讃え、人間の喜びと悲しみを対比させた詩。

「アドネイス」(1821年): 詩人ジョン・キーツの死を悼む哀歌で、シェリーの感情と哲学が深く表現されています。

思想と影響

シェリーは、詩作だけでなく、政治的・社会的エッセイも執筆し、自由主義や無神論、社会改革を訴えました。彼の急進的な思想は当時の社会から批判を受けましたが、後の世代の詩人や思想家に大きな影響を与えました。彼の作品は、ロバート・ブラウニング、アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーン、トーマス・ハーディ、W・B・イェイツなど、多くの詩人に影響を及ぼしました。

フィリップ・シドニー

フィリップ・シドニー(Sir Philip Sidney、1554年11月30日 – 1586年10月17日)は、エリザベス朝時代のイギリスの詩人、廷臣、学者、兵士であり、その時代を代表する人物の一人として知られています。

生涯と経歴

シドニーはケント州ペンシャースト・プレイスで貴族の家系に生まれ、シュルーズベリー校やオックスフォード大学クライスト・チャーチで教育を受けました。 彼は外交官としてヨーロッパ各地を訪れ、多くの知識人や政治家と交流しました。また、エリザベス1世の宮廷で廷臣としても活躍しました。

主な作品

『アストロフェルとステラ』(Astrophel and Stella): 108篇からなる恋愛ソネット集で、エリザベス朝時代の代表的なソネット集とされています。

『詩の擁護』(The Defence of Poesy): 詩の価値と役割を論じた評論で、ルネサンス期の詩論をイギリスに紹介しました。

『ペンブルック伯爵夫人のアルカディア』(The Countess of Pembroke's Arcadia): 牧歌的なロマンスを描いた長編散文作品で、妹のメアリー・シドニーに捧げられました。

ウィリアム・ブレイク

ウィリアム・ブレイク(William Blake、1757年11月28日 – 1827年8月12日)は、イギリスの詩人、画家、版画家であり、ロマン主義時代の代表的な芸術家の一人です。彼の生前はあまり評価されませんでしたが、現在では詩と視覚芸術の両面で重要な人物とされています。

生涯と経歴

ロンドンで生まれたブレイクは、幼少期から幻視体験を持ち、天使や神の姿を見たと語っていました。正式な学校教育は受けず、母親から読み書きを教わり、その後美術学校で絵を学びました。14歳で版画家ジェームズ・バサイアのもとで見習いとなり、技術を習得しました。

主な作品

『無垢の歌』(Songs of Innocence, 1789年) と『経験の歌』(Songs of Experience, 1794年): これらの詩集は、純真さと経験、善と悪、愛と憎しみといった対照的なテーマを探求しています。「虎」や「子羊」などの有名な詩が含まれています。

『天国と地獄の結婚』(The Marriage of Heaven and Hell, 1790–1793年): 詩と格言、そして寓話的な物語を組み合わせた作品で、伝統的な宗教観や道徳観に挑戦し、独自の哲学を展開しています。

『ヨブ記の挿絵』(Illustrations of the Book of Job, 1826年): 旧約聖書の「ヨブ記」を題材にした一連の版画で、ブレイクの宗教的洞察と芸術的才能が結実した作品とされています。

芸術的特徴

ブレイクの作品は、詩と絵画を融合させた独特のスタイルが特徴です。彼は「照明印刷」と呼ばれる独自の技法を開発し、詩とイラストを同じページに組み合わせることで、視覚的にも文学的にも豊かな表現を追求しました。

思想と影響

ブレイクは、宗教的幻視や神秘主義的な思想を持ち、既存の宗教や社会体制に批判的でした。彼の作品は、後のロマン主義運動や象徴主義、さらには現代の芸術家や詩人にも影響を与えています。

ウィリアム・モリス

ウィリアム・モリス(William Morris、1834年3月24日 – 1896年10月3日)は、イギリスのテキスタイルデザイナー、詩人、作家、社会主義活動家であり、19世紀のアーツ・アンド・クラフツ運動の中心人物として知られています。

生涯と経歴

モリスはロンドン近郊のウォルサムストウで裕福な中産階級の家庭に生まれました。オックスフォード大学で古典を学び、在学中に中世主義の影響を強く受けました。大学卒業後、ジェーン・バーデンと結婚し、エドワード・バーン=ジョーンズやダンテ・ゲイブリエル・ロセッティなどのラファエル前派の芸術家や、ネオゴシック建築家のフィリップ・ウェッブと親交を深めました。

1859年から1865年まで、ケント州にあるレッド・ハウスに居住し、ここでモリスは自身のデザイン理念を実践しました。1861年には、バーン=ジョーンズやロセッティ、ウェッブらと共に装飾美術会社「モリス、マーシャル、フォークナー商会」を設立し、家具、テキスタイル、ステンドグラスなどのデザインを手掛け、ヴィクトリア朝時代の室内装飾に大きな影響を与えました。1875年には会社を「モリス商会」と改名し、全権を掌握しました。

主な作品と影響

モリスのデザインは、自然をモチーフにした壁紙やファブリックが特徴で、現在でも多くの人々に愛されています。また、詩人としても活動し、『地上の楽園』(1868–1870年)や『ユートピアだより』(1890年)などの作品を発表しました。さらに、1891年には「ケルムスコット・プレス」を設立し、伝統的な印刷技法を用いた美しい書籍を制作しました。

モリスは、産業資本主義に批判的であり、社会主義活動家としても活躍しました。1884年には「社会主義同盟」を設立し、社会改革を訴えました。 彼の美術と社会改革への情熱は、アーツ・アンド・クラフツ運動を推進し、ヴィクトリア朝時代の美的感覚を革新しました。

評価

モリスの作品と思想は、現在でも多くの人々に影響を与え続けています。ロンドンのウィリアム・モリス・ギャラリーでは、彼の作品や関連資料が展示されており、彼の遺産を後世に伝えています。 また、彼のデザインは現代のインテリアやファッションにも取り入れられ、その普遍的な美しさが再評価されています。

イマヌエル・カント

イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年4月22日 – 1804年2月12日)は、ドイツの哲学者であり、近代哲学の祖と称されます。彼は、認識論、倫理学、形而上学など多岐にわたる分野で革新的な思想を展開し、後世の哲学に多大な影響を与えました。

生涯と経歴

カントはプロイセン王国のケーニヒスベルク(現在のロシア・カリーニングラード)で生まれ、生涯の大半を同地で過ごしました。 ケーニヒスベルク大学で学び、後に同大学の論理学・形而上学の教授となりました。 彼の生活は非常に規則的で、毎日同じ時間に起床し、散歩をすることで知られており、その規則正しさから「ケーニヒスベルクの散歩者」とも呼ばれました。

主な著作と思想

カントの哲学は「批判哲学」として知られ、以下の三つの主要な著作を通じて展開されました。

『純粋理性批判』(1781年): 人間の認識能力を批判的に検討し、理性の限界と可能性を探求しました。 彼は、経験主義と合理主義を統合し、認識は感性と悟性の協働によって成り立つと主張しました。

『実践理性批判』(1788年): 道徳哲学の基礎を築き、道徳法則の根拠を探求しました。彼は、道徳的行為は「定言命法」と呼ばれる無条件の命令に従うべきであり、人間は自律的に道徳法則を制定する能力を持つと説きました。

『判断力批判』(1790年): 美的判断や目的論的判断を扱い、理論理性と実践理性の橋渡しを試みました。 彼は、美的判断が主観的普遍性を持つとし、自然の中に目的性を見出す人間の能力を論じました。

影響と評価

カントの思想は、後のドイツ観念論や現代哲学に大きな影響を与えました。 彼の批判哲学は、哲学的探求の方法論として現在でも重要視されています。また、彼の道徳哲学は倫理学の基礎として広く研究されています。

フリードリヒ・シラー

フリードリヒ・シラー(Friedrich Schiller、1759年11月10日 – 1805年5月9日)は、ドイツの詩人、劇作家、哲学者、歴史家であり、ゲーテと並びドイツ古典主義(ヴァイマル古典主義)の代表的な人物です。

生涯と経歴

シラーは、ヴュルテンベルク公国のマールバッハ・アム・ネッカーで生まれました。 幼少期から文学に興味を持ち、当初は法律を学びましたが、後に医学に転向し、1779年に医学論文を提出して学位を取得しました。 在学中にシェイクスピアやゲーテの作品に触発され、1776年から処女作『群盗(Die Räuber)』の執筆を開始し、1781年に出版されました。 この作品は封建制度の圧政に対する民衆の怒りを描き、当時の社会に大きな衝撃を与えました。

その後、シラーはヴァイマルに移り、ゲーテと親交を深め、共にヴァイマル古典主義を築き上げました。また、イェーナ大学で歴史学教授として教鞭を執り、『オランダ独立戦争史』や『三十年戦争史』などの歴史書も執筆しました。

主な作品

『群盗(Die Räuber)』(1781年):封建制度の圧政に対する民衆の怒りを描いた戯曲で、シラーの処女作。

『ドン・カルロス(Don Karlos)』(1787年):スペインの王子ドン・カルロスの悲劇を描いた戯曲。

『ヴァレンシュタイン(Wallenstein)』三部作(1799年):三十年戦争の将軍ヴァレンシュタインの生涯を描いた歴史劇。

『メアリー・ステュアート(Maria Stuart)』(1800年):スコットランド女王メアリー・ステュアートの最後の日々を描いた戯曲。

『オルレアンの少女(Die Jungfrau von Orleans)』(1801年):ジャンヌ・ダルクの物語を描いた戯曲。

『ヴィルヘルム・テル(Wilhelm Tell)』(1804年):スイスの伝説的英雄ヴィルヘルム・テルを描いた戯曲。

また、シラーの詩『歓喜に寄せて(An die Freude)』は、ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」の歌詞として広く知られています。

思想と影響

シラーの作品は、理想主義、英雄主義、そして自由を求める不屈の精神が根底に流れるテーマとして描かれています。 彼の求めた「自由」は、ドイツ国民の精神生活に大きな影響を与えました。また、シラーは美学にも関心を持ち、『人間の美的教育について』などの著作を通じて、美と自由の関係を探求しました。

サミュエル・テイラー・コールリッジ

サミュエル・テイラー・コールリッジ(Samuel Taylor Coleridge、1772年10月21日 – 1834年7月25日)は、イギリスのロマン派詩人、批評家、哲学者であり、ウィリアム・ワーズワースと共にイギリス・ロマン主義運動の先駆者として知られています。

生涯と経歴

コールリッジは、イングランド南西部デヴォン州オタリー・セント・メアリーで、教区牧師の父のもとに生まれました。幼少期から読書に親しみ、神童と称されました。9歳で父を亡くし、ロンドンのクライスツ・ホスピタル校に入学し、チャールズ・ラムと知り合い、生涯の友となりました。その後、ケンブリッジ大学ジーザス・カレッジに進学しましたが、借金や失恋により一時的に軍隊に入隊するなど、波乱の学生生活を送りました。

1795年、ウィリアム・ワーズワースと出会い、友情を深めました。彼らは共同で詩集『抒情民謡集』(1798年)を刊行し、これがイギリス・ロマン主義の幕開けとなりました。

主な作品

『老水夫の歌』(The Rime of the Ancient Mariner):『抒情民謡集』の巻頭を飾る長編叙事詩で、罪と贖罪、自然と超自然のテーマを描いています。

『クーブラ・カーン』(Kubla Khan):夢の中で着想を得たとされる未完の詩で、その幻想的な描写が特徴です。

『クリスタベル』(Christabel):未完の物語詩で、神秘的で超自然的な要素を含んでいます。

また、批評家としても活躍し、1817年に刊行した『文学的自伝』(Biographia Literaria)では、ドイツ観念論哲学やイマジネーション論を展開し、文学批評に大きな影響を与えました。

思想と影響

コールリッジは、ドイツ観念論哲学に深く傾倒し、カントやシェリングの思想を英語圏に紹介しました。彼のイマジネーション(想像力)に関する理論は、詩的創造性の核心として後の文学批評に影響を与えました。

彼の作品と思想は、ラルフ・ワルド・エマーソンやアメリカの超越主義運動にも影響を及ぼし、19世紀の文学と哲学に多大な貢献をしました。

晩年、健康を害し、アヘン中毒に苦しみましたが、文学活動は続け、シェイクスピアに関する講演なども行いました。1834年、ロンドン近郊のハイゲートで亡くなりました。

アンディ・ウォーホル

アンディ・ウォーホル(Andy Warhol、1928年8月6日 – 1987年2月22日)は、アメリカの画家、版画家、芸術家であり、ポップアートの旗手として知られています。彼の作品は、日常的な商品や有名人を題材に、大衆文化と芸術の境界を曖昧にするものでした。

生涯と経歴

ウォーホルはペンシルベニア州ピッツバーグで生まれ、カーネギーメロン大学で商業デザインを学びました。卒業後、ニューヨークに移り、広告デザイナーとして成功を収めました。1960年代初頭から、キャンベルのスープ缶やマリリン・モンローの肖像など、商業製品や有名人をテーマにした作品を制作し、ポップアートの先駆者として注目を集めました。

主な作品

キャンベルのスープ缶(1962年):日常的な商品を芸術作品として取り上げ、大衆文化と芸術の境界を問いかけました。

マリリン・モンローの肖像(1962年):女優マリリン・モンローの写真をシルクスクリーン技法で再現し、色彩豊かなバリエーションを展開しました。

花(1964年):シンプルな花のイメージを反復的に配置し、鮮やかな色彩で表現しました。

影響と遺産

ウォーホルの作品は、芸術と商業、メディア、セレブリティ文化の関係を探求し、現代美術に多大な影響を与えました。彼のスタジオ「ファクトリー」は、アーティスト、ミュージシャン、作家、セレブリティが集う創造的な拠点となり、1960年代のニューヨーク文化の中心地となりました。彼の遺産は、ピッツバーグにあるアンディ・ウォーホル美術館で継承されており、彼の作品やアーカイブが展示されています。

【超重要】T.S.エリオット

T.S.エリオット(Thomas Stearns Eliot、1888年9月26日 – 1965年1月4日)は、アメリカ生まれの詩人、劇作家、文芸評論家であり、20世紀の英語文学におけるモダニズム運動の中心人物として知られています。

生涯と経歴

エリオットはミズーリ州セントルイスで生まれ、裕福な実業家の家庭で育ちました。ハーバード大学で文学と哲学を学び、その後パリのソルボンヌ大学やオックスフォード大学でも学びました。1914年、25歳のときにイギリスに移住し、1927年に英国籍を取得しました。

主な作品

『J・アルフレッド・プルーフロックの恋歌』(1915年):エリオットの初期の代表作であり、内向的な主人公の心理を描いた詩です。

『荒地』(1922年):第一次世界大戦後の精神的荒廃を象徴的に描いた詩で、モダニズム文学の代表作とされています。

『四つの四重奏』(1943年):時間と永遠、信仰と人間の経験をテーマにした四部構成の詩です。

受賞歴

エリオットは1948年にノーベル文学賞を受賞し、その功績が国際的に認められました。

影響と評価

エリオットの作品は、その革新的な表現と深い思想性から、20世紀の文学に多大な影響を与えました。彼の詩や批評は、現代文学の理解において重要な位置を占めています。

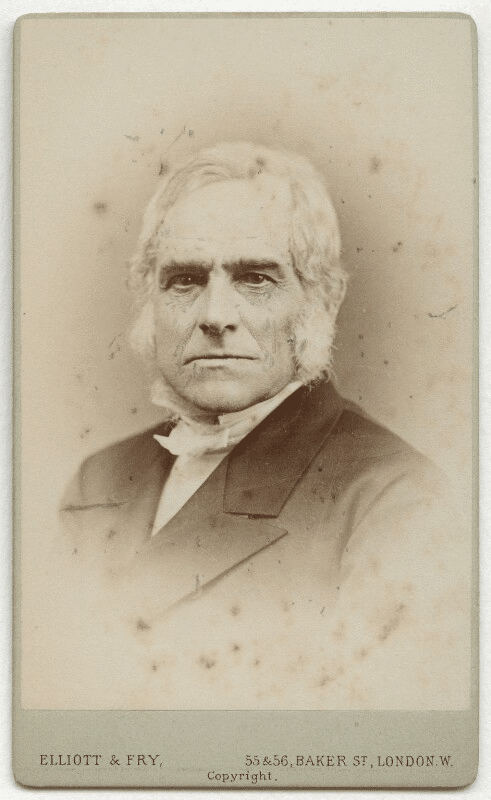

ジョージ・スチュアート・ゴードン

ジョージ・スチュアート・ゴードン(George Stuart Gordon、1881年2月1日 – 1942年3月12日)は、イギリスの文学研究者であり、オックスフォード大学の教授やマグダレン・カレッジの学長を務めました。

生涯と教育

ゴードンはスコットランドのファルカークで生まれ、グラスゴー大学とオックスフォード大学オリオル・カレッジで教育を受けました。オックスフォードでは、1904年に古典中級試験で一級、1906年に人文学で一級を取得し、1905年にはスタンホープ賞を受賞しました。1907年から1915年までマグダレン・カレッジのフェローを務めました。

キャリア

1913年から1922年までリーズ大学で英文学の教授を務め、その後、1922年から1928年までオックスフォード大学のマートン英文学教授を務めました。1928年から1942年までマグダレン・カレッジの学長を務め、1938年から1941年までオックスフォード大学の副学長も兼任しました。

業績と影響

ゴードンは、英文学が社会に広範で積極的な影響を及ぼすことができると主張しました。マートン教授職の就任講演では、「イングランドは病んでおり、英文学がそれを救わなければならない。教会が失敗し、社会的な解決策が遅い中、英文学には三重の役割がある。私たちを楽しませ、教育するだけでなく、何よりも私たちの魂を救い、国家を癒すことだ」と述べました。

主な著作

『Henry Peacham's The Compleat Gentleman』(1906年、編集)

『English Literature and the Classics』(1912年、編集、テオプラストスに関する寄稿)

『Mons and the Retreat』(1917年)

『Medium Aevum and the Middle Age』(1925年)

『Companionable Books』(1927年)

『Anglo-American Literary Relations』(1942年)

『The Letters of G. S. Gordon, 1902-1942』(1943年)

『Shakespearian Comedy and other studies』(1945年)

『The Discipline of Letters』(1946年)

『Robert Bridges』(1946年)

『More Companionable Books』(1947年)

『The Lives of Authors』(1950年)

ジェイン・オースティン

ジェイン・オースティン(Jane Austen、1775年12月16日 – 1817年7月18日)は、イギリスの小説家であり、18世紀から19世紀初頭のイングランド南部の田舎を舞台に、中流社会の人々の生活や恋愛を描いた作品で知られています。

生涯

オースティンは、イングランド南部ハンプシャー州スティーブントンの牧師館で生まれました。 父ジョージ・オースティンは牧師であり、母カサンドラとの間に8人の子供がいました。 ジェインはその7番目。

主な作品

『分別と多感』(Sense and Sensibility、1811年):ダッシュウッド姉妹の恋愛と結婚を描き、理性と感情のバランスをテーマとしています。

『高慢と偏見』(Pride and Prejudice、1813年):エリザベス・ベネットとフィッツウィリアム・ダーシーの関係を中心に、誤解や社会的偏見を描いた作品です。

『マンスフィールド・パーク』(Mansfield Park、1814年):貧しい家庭から裕福な親戚の元に引き取られたファニー・プライスの成長と葛藤を描いています。

『エマ』(Emma、1815年):自己中心的な性格のエマ・ウッドハウスが、周囲の人々の恋愛に干渉する中で自身の未熟さに気づく物語です。

『ノーサンガー・アビー』(Northanger Abbey、1817年、死後出版):ゴシック小説のパロディとして、若い女性キャサリン・モーランドの冒険と成長を描いています。

『説得』(Persuasion、1817年、死後出版):過去の説得により愛を諦めたアン・エリオットが、再び元恋人と出会い、自己の意思を取り戻す物語です。

これらの作品は、当時の社会や人間関係を鋭く描写し、現代でも多くの読者に親しまれています。

影響と評価

オースティンの作品は、鋭い洞察力とユーモア、そして社会的風刺を特徴としており、近代イギリス長編小説の頂点とみなされています。 彼女の作品は多くの映画やドラマに翻案され、現在でも世界中で愛読されています。

マシュー・アーノルド

マシュー・アーノルド(Matthew Arnold、1822年12月24日 – 1888年4月15日)は、イギリスのヴィクトリア朝時代を代表する詩人、文芸評論家、社会評論家です。 彼の作品は、詩と批評の両面で高く評価されており、特に文化と社会に関する洞察で知られています。

生涯と経歴

アーノルドはミドルセックス州レールハムで生まれ、ラグビー校の校長であった父トーマス・アーノルドのもとで教育を受けました。 オックスフォード大学ベリオール・カレッジで学び、卒業後はラグビー校で古典の教師を務めました。その後、学校検査官として長年勤務し、教育改革にも尽力しました。

主な作品

詩集:アーノルドの詩は、内省的で哲学的なテーマを扱い、代表作として「ドーバー・ビーチ(Dover Beach)」があります。この詩では、信仰の喪失と世界の不確実性を描いています。

評論:彼の評論活動も著名で、特に『文化と無秩序(Culture and Anarchy)』(1869年)は、文化の重要性と社会の問題を論じた作品として知られています。 この中で、アーノルドは「文化」を「人類が考え、語った中で最良のもの」と定義し、それが社会の道徳的・精神的向上に寄与すると主張しました。

影響と評価

アーノルドは、詩人としてだけでなく、批評家としても後世に大きな影響を与えました。彼の文化に関する考察や教育への貢献は、現在でも研究の対象となっています。また、彼の詩は、その深い洞察と美しい表現で、多くの読者に感銘を与え続けています。

ダンテ・アリギエーリ

ダンテ・アリギエーリ(Dante Alighieri、1265年頃 – 1321年9月14日)は、イタリアの詩人、作家、哲学者であり、特に『神曲(Divina Commedia)』の作者として知られています。

生涯

ダンテはフィレンツェで生まれ、若い頃から詩作や哲学に興味を持ちました。 政治活動にも関与し、フィレンツェの政界で活躍しましたが、政治的対立により追放され、生涯の多くを亡命者として過ごしました。

主な作品

『神曲(Divina Commedia)』:地獄篇、煉獄篇、天国篇の三部から成る叙事詩で、ダンテ自身がこれらの領域を旅する物語です。 中世の世界観や哲学、神学を反映した作品であり、イタリア文学の最高傑作とされています。

『新生(La Vita Nuova)』:若き日の恋愛体験を綴った詩と散文から成る作品で、ダンテの初恋の人ベアトリーチェへの思慕が描かれています。

影響と評価

ダンテは、当時ラテン語が主流であった文学の世界で、トスカーナ方言(現代のイタリア語の基礎)を用いて作品を執筆しました。 これにより、イタリア語文学の発展に大きく貢献し、「イタリア語の父」とも称されています。

彼の作品は、ジョフリー・チョーサーやジョン・ミルトンなど、多くの後世の作家や詩人に影響を与えました。 また、『神曲』に描かれた地獄や天国のイメージは、西洋美術や文学において繰り返し取り上げられています。

ジョン・ミルトン

ジョン・ミルトン(John Milton、1608年12月9日 – 1674年11月8日)は、イギリスの詩人、パンフレット作家、公務員であり、特に叙事詩『失楽園(Paradise Lost)』の作者として知られています。

生涯と経歴

ミルトンはロンドンの中流家庭に生まれ、セント・ポールズ・スクールおよびケンブリッジ大学クライスツ・カレッジで教育を受けました。 彼はラテン語、イタリア語、英語で詩作を行い、当初は聖職者を目指していましたが、後に詩人および政治的パンフレット作家として活動する道を選びました。

清教徒革命(イングランド内戦)期には、オリバー・クロムウェル政権下で英連邦政府のラテン語書記官として勤務し、政治的および宗教的な論争に積極的に関与しました。彼の著作『アレオパジティカ(Areopagitica)』は、出版の自由を擁護する熱烈な弁論として知られています。

主な作品

『失楽園(Paradise Lost)』:1667年に初版が刊行されたこの叙事詩は、アダムとイヴの堕落と楽園追放を描き、神の人間に対する道を正当化することを目的としています。 ミルトンの代表作であり、英文学における最も偉大な詩の一つとされています。

『復楽園(Paradise Regained)』:『失楽園』の続編として、キリストの荒野での誘惑を描いた作品です。

『闘士サムソン(Samson Agonistes)』:古典的な悲劇の形式で書かれ、旧約聖書のサムソンの最期の日々を描いています。

影響と評価

ミルトンは、ウィリアム・シェイクスピアに次ぐ重要な英文学作家と見なされており、彼の詩と散文は後世の詩人や思想家に多大な影響を与えました。 特に『失楽園』は、その壮大な構想と深いテーマ性から、文学、宗教、政治の各分野で広く研究されています。

ジョセフ・コンラッド

ジョセフ・コンラッド(Joseph Conrad、1857年12月3日 – 1924年8月3日)は、ポーランド生まれのイギリスの小説家であり、英語文学に多大な影響を与えました。彼は20代まで英語を流暢に話せませんでしたが、後に英語で執筆し、優れた文体で知られるようになりました。

生涯と経歴

コンラッドは、現在のウクライナに位置するベルディチェフで、ポーランド貴族の家系に生まれました。 幼少期に両親を亡くし、親戚に育てられました。青年期にはフランスおよびイギリスの商船で船員として働き、その経験が後の作品に大きな影響を与えました。

主な作品

『闇の奥(Heart of Darkness)』(1899年):アフリカのコンゴ川を舞台に、植民地主義の暗部と人間の内面的な闇を描いた中編小説です。

『ロード・ジム(Lord Jim)』(1900年):若いイギリス人航海士ジムの過ちと贖罪の物語で、名誉と自己認識のテーマを探求しています。

『ノストロモ(Nostromo)』(1904年):架空の南米国家を舞台に、政治的陰謀と人間の欲望を描いた作品です。

『秘密の代理人(The Secret Agent)』(1907年):ロンドンを舞台に、スパイ活動とテロリズムをテーマにした小説で、政治的陰謀と人間の心理を深く掘り下げています。

作風と影響

コンラッドの作品は、海洋や異国の地を舞台に、人間の道徳的ジレンマや内面的葛藤を描くことで知られています。彼の文体は印象主義的と評され、後のモダニズム文学にも影響を与えました。また、植民地主義や帝国主義に対する批判的視点を持ち、人間の本質や文明の脆弱性を探求しています。

ジョセフ・ラドヤード・キップリング

ジョセフ・ラドヤード・キップリング(Joseph Rudyard Kipling、1865年12月30日 – 1936年1月18日)は、イギリスの小説家、詩人であり、特に『ジャングル・ブック』や『少年キム』などの作品で知られています。

生涯

キップリングは、イギリス領インド帝国のボンベイ(現在のムンバイ)で生まれました。 幼少期をインドで過ごした後、6歳のときに教育のためイギリスに送られました。 その後、再びインドに戻り、新聞記者として働きながら執筆活動を開始しました。 これらの経験は、彼の作品に大きな影響を与えています。

主な作品

『ジャングル・ブック』:1894年に出版された短編小説集で、狼に育てられた少年モーグリの冒険を描いています。 ディズニーのアニメーション映画としても知られています。

『少年キム』:1901年に発表された小説で、イギリス統治下のインドを舞台に、孤児となった少年キムの成長と冒険を描いています。

『ジャスト・ソー・ストーリーズ』:1902年に出版された児童文学作品で、動物や自然の起源に関するユーモラスな物語が収められています。

受賞歴

1907年、キップリングはノーベル文学賞を受賞しました。 これは、英語作家として初めての受賞であり、当時41歳での受賞は史上最年少でした。

ジョン・フレデリック・デニソン・モーリス

ジョン・フレデリック・デニソン・モーリス(John Frederick Denison Maurice、1805年8月29日 – 1872年4月1日)は、19世紀イギリスの聖公会神学者であり、キリスト教社会主義の創始者の一人として知られています。

生涯と教育

モーリスはサフォーク州ノーマンストンで生まれ、父マイケル・モーリスはユニタリアン派の説教師でした。 ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学し、後にトリニティ・ホールで学びました。 当初はユニタリアンとして育ちましたが、後に英国国教会に改宗し、1834年に執事、1835年に司祭に叙任されました。

主な業績

『キリストの王国(The Kingdom of Christ)』(1838年):教会内の分裂の原因と解決策を論じた主要な著作であり、彼の基本的な信念が述べられています。

キングス・カレッジ・ロンドンでの教授職:1840年に英文学と歴史の教授に任命され、後に神学部門の教授も務めました。

クイーンズ・カレッジの設立:1848年、ガヴァネス(家庭教師)の教育ニーズに応えるため、他の教授と共にクイーンズ・カレッジを設立しました。

労働者教育の推進:1854年、労働者の教育を支援するため、ワーキング・メンズ・カレッジを設立し、初代校長として教育と監督に尽力しました。

キリスト教社会主義

1848年の革命運動に影響を受け、モーリスはキリスト教が社会再建の唯一の健全な基盤であると信じ、チャールズ・キングスリーらと共にキリスト教社会主義運動を推進しました。 彼の思想は、20世紀の英国聖公会の思想の基盤を築いたと評価されています。

チャールズ・キングズリー

チャールズ・キングズリー(Charles Kingsley、1819年6月12日 – 1875年1月23日)は、イギリスの聖職者、大学教授、改革論者、歴史家、小説家であり、特にキリスト教社会主義の推進者として知られています。

生涯と教育

キングズリーはデヴォン州ホルンで牧師の息子として生まれ、幼少期をデヴォン州クロヴェリーやノーサンプトンシャー州バルナックで過ごしました。 ヘルストン・グラマー・スクール、ロンドン大学キングス・カレッジ、ケンブリッジ大学モードリン・カレッジで学び、1838年にケンブリッジ大学に入学、1842年に卒業しました。 その後、聖職者の道を歩み、1844年からハンプシャー州エバースレイの司祭を務めました。

キリスト教社会主義と改革活動

キングズリーは、F.D.モーリスの影響を受け、キリスト教社会主義運動に積極的に参加しました。 彼はロンドンでの宣伝活動を通じて、この運動の普及に大きく貢献しました。 また、チャーティスト運動にも関与し、社会改革に尽力しました。

文学活動

『酵母(Yeast)』(1848年):社会・宗教問題を扱った小説で、キリスト教社会主義の思想を反映しています。

『オールトン・ロック(Alton Locke)』(1850年):チャーティスト運動に参加する青年を主人公とした小説で、労働者の生活と社会改革の必要性を描いています。

『ヒュパティア(Hypatia)』(1853年):5世紀のアレクサンドリアを舞台にした歴史小説で、宗教的対立と哲学者ヒュパティアの生涯を描いています。

『西へ行け!(Westward Ho!)』(1855年):エリザベス朝時代のスペインとの戦いを描いた歴史小説で、冒険と愛国心をテーマにしています。

『水の子どもたち(The Water-Babies)』(1863年):貧しい少年が水中での生活を送るファンタジー作品で、児童文学の古典として知られています。

晩年と影響

キングズリーは、1859年にヴィクトリア女王から牧師に任命され、1860年にはケンブリッジ大学の近代史教授に就任しました。 また、1861年には当時のプリンス・オブ・ウェールズの家庭教師も務めました。

ヘンリー・ジェイムズ

ヘンリー・ジェイムズ(Henry James、1843年4月15日 – 1916年2月28日)は、アメリカ生まれの小説家、批評家であり、後にイギリスに帰化しました。彼はリアリズムとモダニズムの橋渡しをする重要な作家とされ、多くの作品で旧世界(ヨーロッパ)と新世界(アメリカ)の文化的対比を描いています。

主な作品

『ある婦人の肖像(The Portrait of a Lady)』(1881年):裕福なアメリカ人女性イザベル・アーチャーがヨーロッパで経験する自由と抑圧を描いた代表作です。

『ねじの回転(The Turn of the Screw)』(1898年):幽霊物語として知られる中編小説で、読者の解釈を試す曖昧さが特徴です。

『鳩の翼(The Wings of the Dove)』(1902年):病弱なアメリカ人女性と彼女を取り巻く人々の欲望と裏切りを描いた作品です。

『大使たち(The Ambassadors)』(1903年):アメリカからヨーロッパに派遣された主人公が、新旧世界の価値観の違いに直面する物語です。

『黄金の盃(The Golden Bowl)』(1904年):結婚と友情、裏切りをテーマにした複雑な人間関係を描いた作品です。

生涯

ニューヨークで生まれたジェイムズは、若い頃からヨーロッパを訪れ、最終的にイギリスに定住しました。1915年にはイギリス国籍を取得し、翌年ロンドンで亡くなりました。

【超重要】フランク・レイモンド・リーヴィス

フランク・レイモンド・リーヴィス(Frank Raymond Leavis、1895年7月14日 – 1978年4月14日)は、20世紀前半から中期にかけて活躍したイギリスの文学批評家です。ケンブリッジ大学ダウニング・カレッジで長年教鞭を執り、その後はヨーク大学でも教えました。

生涯と教育

リーヴィスはケンブリッジで生まれ、エマニュエル・カレッジで英文学を学びました。 1929年に学生であったクイニー・ドロシー・ロス(Q.D.リーヴィス)と結婚し、彼女とは生涯にわたる知的パートナーシップを築きました。

主な業績

『英詩の新しい指針(New Bearings in English Poetry)』(1932年):ジェラード・マンリ・ホプキンス、W.B.イェイツ、T.S.エリオット、エズラ・パウンドなどの現代詩人を分析し、現代詩の新しい方向性を示しました。

『再評価(Revaluation)』(1936年):17世紀から20世紀にかけての詩を再評価し、詩の評価基準を再定義しました。

『偉大な伝統(The Great Tradition)』(1948年):ジェーン・オースティン、ジョージ・エリオット、ヘンリー・ジェイムズ、ジョセフ・コンラッドを取り上げ、彼らの作品が持つ道徳的真剣さを強調しました。

『共通の追求(The Common Pursuit)』(1952年):文学批評のエッセイ集で、文学の評価と批評の重要性を論じました。

影響と評価

リーヴィスは、文学における真剣さと道徳的深みを重視し、同時代の文学批評におけるアマチュア的な美文主義を批判しました。 彼の厳格な批評スタイルは、多くの支持者と批判者を生み出しましたが、20世紀の英文学研究に多大な影響を与えました。

アーサー・トマス・クィラー=クーチ

アーサー・トマス・クィラー=クーチ(Arthur Thomas Quiller-Couch、1863年11月21日 – 1944年5月12日)は、イギリスの作家、詩人、文学批評家であり、特に『オックスフォード英詩選集』の編纂者として知られています。彼は「Q」という筆名でも活動しました。

生涯と教育

クィラー=クーチは、イングランド南西部のコーンウォール州ボドミンで生まれました。オックスフォード大学トリニティ・カレッジで学び、1886年に古典学の学位を取得しました。卒業後はロンドンでジャーナリストとして活動し、その後コーンウォールのフォーイに移り住みました。

主な業績

『オックスフォード英詩選集』(1900年):13世紀から20世紀初頭までの英詩を集めたアンソロジーで、長年にわたり英詩の標準的な選集とされました。

『オックスフォード・バラッド選集』(1910年):英語のバラッドを集めたアンソロジーで、民謡や物語詩の重要なコレクションとなっています。

ケンブリッジ大学での活動:1912年、ケンブリッジ大学の英文学教授に任命され、文学批評や創作に関する講義を行いました。彼の講義は『文章作法』としてまとめられ、現在でも執筆指導の古典とされています。

影響と評価

クィラー=クーチは、文学批評家としても高く評価され、特に執筆における簡潔さと明瞭さを強調しました。彼の「愛する表現を殺せ(Kill your darlings)」というアドバイスは、現在でも多くの作家や編集者に引用されています。

ヘンリー・ジョン・ニューボルト

ヘンリー・ジョン・ニューボルト(Sir Henry John Newbolt、1862年6月6日 – 1938年4月19日)は、イギリスの詩人、小説家、歴史家であり、特に愛国的で海洋に関する詩で知られています。

生涯と教育

ニューボルトはスタッフォードシャー州ビルストンで生まれ、クリフトン・カレッジやオックスフォード大学コーパス・クリスティ・カレッジで教育を受けました。 1887年にリンカーン法曹院で弁護士資格を取得し、1899年まで法律実務に従事しました。

主な業績

『Admirals All』(1897年):この詩集には「Drake's Drum」などが収められ、ニューボルトの文学的評価を確立しました。

「Vitaï Lampada」:この詩は、クリケットの試合を通じて自己犠牲と義務感を学ぶ若者を描いており、「Play up! play up! and play the game!」という一節で有名です。

『The Sailing of the Long-ships and Other Poems』(1902年):海洋をテーマにした詩を集めた作品です。

『The Old Country』(1906年):イギリスの伝統や風景を描いた詩集です。

『Aladore』(1914年):ファンタジー小説で、退屈な騎士が自身の心の欲求を追求する物語です。

公職と栄誉

第一次世界大戦中、ニューボルトは外務省で無線通信とケーブル通信の責任者を務めました。 1915年にナイト爵を受け、1922年にはコンパニオン・オブ・オナーに任命されました。

クリス・ボルディック

クリス・ボルディック(Chris Baldick、1954年生まれ)は、イギリスの文学研究者であり、ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジの名誉教授です。 彼は文学批評、文学理論、文学史、文学用語の分野で幅広く活動しています。

主な業績

『文学用語辞典(The Oxford Dictionary of Literary Terms)』:文学研究者や学生にとって重要な参考書であり、文学用語の定義と解説を提供しています。

『ゴシック・テイルズ(The Oxford Book of Gothic Tales)』:ゴシック文学の短編小説を集めたアンソロジーで、ジャンルの理解を深めるための重要な資料となっています。

『批評と文学理論1890年から現在(Criticism and Literary Theory 1890 to the Present)』:近代から現代に至る文学批評と理論の発展を探求した研究書です。

『フランケンシュタインの影で(In Frankenstein's Shadow)』:19世紀の文学における神話と怪物性を分析した作品です。

サー・ウォルター・アレクサンダー・ローリー

サー・ウォルター・アレクサンダー・ローリー(Sir Walter Alexander Raleigh、1861年9月5日 – 1922年5月13日)は、イギリスの文学研究者、詩人、著作家であり、オックスフォード大学の初代英文学教授として知られています。彼はロンドンで生まれ、シティ・オブ・ロンドン・スクール、エディンバラ・アカデミー、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン、ケンブリッジ大学キングス・カレッジで教育を受けました。

経歴

教育者としてのキャリア:ローリーは、インドのアリーガー・ムスリム大学(当時のモハメダン・アングロ・オリエンタル・カレッジ)で英文学の教授(1885–1887年)を務め、その後、リバプール大学(1890–1900年)で近代文学の教授、グラスゴー大学(1900–1904年)で英語学と言語学のリージャス教授を歴任しました。1904年には、オックスフォード大学の初代英文学教授に任命され、メリトン・カレッジのフェローとなりました。

第一次世界大戦中の活動:第一次世界大戦中、ローリーは戦争を主題とした執筆活動に注力しました。彼の書簡には強い反独感情が表れており、ドイツの大学文化を「純粋な悪」と表現し、100人のドイツ人教授の死が人類にとって利益であると述べています。

主な著作

『文体(Style)』(1897年):文章のスタイルや表現技法について論じた作品。

『ミルトン(Milton)』(1900年):詩人ジョン・ミルトンの生涯と作品を分析した伝記。

『ワーズワス(Wordsworth)』(1903年):詩人ウィリアム・ワーズワスの研究。

『シェイクスピア(Shakespeare)』(1907年):ウィリアム・シェイクスピアの作品と影響を探求した研究書。

『ジョンソン6講(Six Essays on Johnson)』(1910年):作家サミュエル・ジョンソンに関する6つのエッセイを収めた作品。

晩年と死

ローリーは1922年、近東への訪問中に腸チフスに感染し、オックスフォードのアクランド看護ホームで60歳で亡くなりました。彼の遺体は、オックスフォード近郊のノース・ヒンクシーにあるセント・ローレンス教会の墓地に埋葬されています。

彼の死後、息子のヒラリーが父の軽妙な散文や詩、戯曲を編集し、『Laughter from a Cloud』(1923年)として出版しました。ローリーは、1914年6月に書かれた詩「Wishes of an Elderly Man, Wished at a Garden Party」で特に知られています。

オックスフォード近郊のノース・ヒンクシーにあるローリー・パークは、彼の名にちなんで名付けられました。また、アリーガー・ムスリム大学の英文学科には、彼の名を冠した「ローリー文学協会」があり、定期的にシェイクスピアの劇の上演などを行っています。

ウィルフレッド・エドワード・ソルター・オーエン

ウィルフレッド・エドワード・ソルター・オーエン(Wilfred Edward Salter Owen、1893年3月18日 – 1918年11月4日)は、イギリスの詩人であり、第一次世界大戦中の戦争詩で知られています。彼の作品は、戦争の恐怖や無意味さを描写し、そのリアリズムと感情の深さで高く評価されています。

生涯と教育

オーエンは、シュロップシャー州オズウェストリーで生まれました。幼少期から詩に興味を持ち、青年期には詩作を始めました。1911年、ロンドン大学に入学し、英文学を学びました。

軍歴と詩作

1915年10月21日、オーエンはアーティスツ・ライフルズに入隊し、その後、マンチェスター連隊の少尉に任命されました。前線での経験は彼の詩作に大きな影響を与え、戦争の現実と兵士たちの苦しみを描く作品を生み出しました。代表作には「Dulce et Decorum est」「Anthem for Doomed Youth」「Futility」「Strange Meeting」などがあります。

死と遺産

1918年11月4日、オーエンはフランスのサンブル・オワーズ運河での戦闘中に戦死しました。彼の死は休戦協定のわずか1週間前であり、母親が彼の戦死通知を受け取ったのは休戦協定が結ばれた日でした。オーエンの詩は、戦争の無意味さと人間の苦しみを描写し、後世の戦争詩人や読者に深い影響を与え続けています。

Q.D.リーヴィス

Q.D.リーヴィス(Queenie Dorothy Leavis、旧姓ロス、1906年12月7日 – 1981年3月17日)は、イギリスの文学批評家であり、特に小説の社会学的分析で知られています。

生涯と教育

ロンドン北部のエドモントンで生まれたリーヴィスは、ラティマー・スクールを経て、1925年にケンブリッジ大学ガートン・カレッジに進学し、英文学を専攻しました。 1928年に優等で卒業し、その後、I.A.リチャーズの指導の下で博士課程に進みました。彼女の博士論文は、後に『フィクションと読者大衆』(1932年)として出版されました。

主な業績

『フィクションと読者大衆』(1932年):この著作では、文学の質の低下を文化的および社会的要因から分析し、現代文学が過去の作品と比較して劣っていると論じました。

『ディケンズ、ザ・ノヴェリスト』(1970年):夫であるF.R.リーヴィスとの共著で、チャールズ・ディケンズの作品を詳細に分析し、その文学的価値を再評価しました。

『アメリカ小説とヨーロッパ小説への考察』(1985年):アメリカおよびヨーロッパの小説を社会的および文化的文脈で分析したエッセイ集です。

影響と評価

リーヴィスは、文学作品をその文化的および社会的背景と関連付けて評価するアプローチで知られています。彼女の厳格な批評スタイルは、一部で批判を受けましたが、文学批評の分野における重要な貢献として認識されています。また、彼女は夫のF.R.リーヴィスと共に、文学批評誌『スクルーティニー』(1932–1951年)の編集にも携わり、文学批評の発展に寄与しました。

【超重要】アイヴァー・アームストロング・リチャーズ

アイヴァー・アームストロング・リチャーズ(Ivor Armstrong Richard、1893年2月26日 – 1979年9月7日)は、イギリスの教育者、文学批評家、詩人、修辞学者であり、20世紀の文学理論と批評に多大な影響を与えました。

生涯と教育

リチャーズはイングランドのチェシャー州サンドバッチで生まれ、クリフトン・カレッジおよびケンブリッジ大学のマグダレーン・カレッジで教育を受けました。 当初は哲学(道徳科学)を専攻し、文学研究を哲学、心理学、修辞学などの関連分野と組み合わせて学ぶべきだと主張しました。

主な業績

『意味の意味』(The Meaning of Meaning、1923年):C.K.オグデンとの共著で、言語が思考に与える影響や記号学を探求した先駆的な作品です。

『文学批評の原理』(Principles of Literary Criticism、1924年):文学批評の理論的基盤を築き、文学作品の評価方法を体系化しました。

『実践批評』(Practical Criticism、1929年):学生に作者名やタイトルを伏せた詩を読ませ、その反応を分析することで、読解力と批評能力の向上を目指しました。

『修辞学の哲学』(The Philosophy of Rhetoric、1936年):修辞学の理論を深く探求し、言語の使用と解釈に関する洞察を提供しました。

Basic Englishの推進

1930年代、リチャーズはC.K.オグデンが提唱したBasic English(850語からなる簡易英語)の普及に努め、国際的な理解とコミュニケーションの促進を目指しました。 この取り組みの一環として、1929年から1930年にかけて北京の清華大学で客員教授を務め、詩とBasic Englishを教えました。

影響と評価

リチャーズの研究は、文学作品の精密な読解と分析を重視する「ニュー・クリティシズム」の基礎を築きました。 彼のアプローチは、文学テキストを自己完結的な美的対象として捉え、その機能を解明することに焦点を当てています。また、詩人としても活動し、哲学的なテーマを扱った詩を執筆しました。

ウィリアム・エンプソン

ウィリアム・エンプソン(Sir William Empson、1906年9月27日 – 1984年4月15日)は、イギリスの文学批評家、詩人であり、20世紀の文学批評に多大な影響を与えました。 彼の詳細な作品読解の手法は、「ニュー・クリティシズム」として知られる批評学派の基礎を築きました。

主な業績

『曖昧の七つの型』(Seven Types of Ambiguity、1930年):エンプソンの最も有名な著作であり、詩における言語の多義性を詳細に分析しています。この作品は、文学作品の精密な読解を重視する「ニュー・クリティシズム」の発展に寄与しました。

『牧歌の諸相』(Some Versions of Pastoral、1935年):牧歌的な文学作品を分析し、社会的および政治的テーマを探求しました。

『複雑な言葉の構造』(The Structure of Complex Words、1951年):言語の複雑な意味構造を探求し、文学作品の解釈に新しい視点を提供しました。

生涯と教育

エンプソンは、イングランドのヨークシャー州ハウドンで生まれ、ウィンチェスター・カレッジおよびケンブリッジ大学マグダレーン・カレッジで教育を受けました。当初は数学を専攻していましたが、後に英文学に転向し、I.A.リチャーズの指導の下で学びました。 しかし、学生時代に不祥事によりケンブリッジ大学を退学処分となりました。

キャリア

退学後、エンプソンは日本や中国で英文学の教授として教鞭を執りました。 第二次世界大戦中は、BBCの東洋サービスでジョージ・オーウェルと共に働きました。戦後は再び中国で教え、その後、シェフィールド大学で英文学の教授を務めました。1979年にはナイトの称号を受けました。

詩作

エンプソンは詩人としても活動し、彼の詩は知的で技巧的であり、形而上学的なテーマや風刺を含んでいます。 彼の詩集には『Poems』(1935年)や『The Gathering Storm』(1940年)などがあります。

ライオネル・チャールズ・ナイツ

ライオネル・チャールズ・ナイツ(Lionel Charles Knights、1906年5月15日 – 1997年3月8日)は、イギリスの文学批評家であり、特にシェイクスピアとその同時代の文学に関する権威として知られています。

生涯と教育

ナイツはリンカンシャー州グランサムで生まれ、キングズ・スクール(グランサム)、ハッチソンズ・グラマー・スクール(グラスゴー)、ケンブリッジシャー・ハイスクール・フォー・ボーイズで教育を受けました。その後、ケンブリッジ大学セルウィン・カレッジで歴史と英文学を学び、1928年に優等で卒業しました。最終学年では、ハンフリー・ジェニングスと共にチャールズ・オールドハム・シェイクスピア賞を受賞しています。

キャリア

1930年、ケンブリッジ大学クライスツ・カレッジの研究奨学生に選ばれ、博士論文に取り組みました。1933年にはマンチェスター大学の英文学講師となり、1947年にはシェフィールド大学の英文学教授、1953年にはブリストル大学のウィンターストーク英文学教授を歴任しました。1965年から1973年まで、ケンブリッジ大学のキング・エドワード7世英文学教授を務めました。

主な業績

「レディ・マクベスには何人の子供がいたか?」(1933年):このエッセイは、シェイクスピア批評の理論と実践に関するもので、現代批評の古典とされています。

『ジョンソン時代の演劇と社会』(1937年):ベン・ジョンソンの時代における演劇と社会の関係を探求した作品です。

『探求:主に17世紀文学に関する批評エッセイ』(1946年):17世紀の文学作品を中心に批評を行ったエッセイ集です。

『詩、政治、そしてイギリスの伝統』(1954年):詩と政治、そしてそれらがイギリスの伝統にどのように関連しているかを探求した作品です。

『シェイクスピアのいくつかのテーマ』(1959年):シェイクスピアの作品における主要なテーマを分析したエッセイ集です。

『ハムレットへのアプローチ』(1960年):シェイクスピアの『ハムレット』を深く分析した作品です。

ウィリアム・シェイクスピア

ウィリアム・シェイクスピア(William Shakespeare、1564年4月26日洗礼 – 1616年4月23日)は、イングランドの劇作家、詩人、俳優であり、英文学史上最も偉大な作家の一人とされています。 彼の現存する作品には、約39の戯曲、154のソネット、3つの長編叙事詩、その他の詩が含まれます。

生涯

シェイクスピアは、ウォリックシャー州ストラトフォード・アポン・エイヴォンで生まれ育ちました。18歳でアン・ハサウェイと結婚し、3人の子供(スザンナ、双子のハムネットとジュディス)をもうけました。1585年から1592年の間に、ロンドンで俳優、作家、劇団「宮内大臣一座」(後の「国王一座」)の共同所有者として成功を収めました。1613年頃、49歳でストラトフォードに引退し、3年後に亡くなりました。

主な作品

シェイクスピアの作品は、喜劇、歴史劇、悲劇、ロマンスなど多岐にわたります。主な作品には以下のものがあります:

喜劇:『夏の夜の夢』、『ヴェニスの商人』、『から騒ぎ』、『十二夜』、『お気に召すまま』

歴史劇:『リチャード三世』、『ヘンリー四世 第1部・第2部』、『ヘンリー五世』

悲劇:『ロミオとジュリエット』、『ハムレット』、『オセロ』、『マクベス』、『リア王』

ロマンス:『冬物語』、『テンペスト』

影響と遺産

シェイクスピアの作品は、英語文学と演劇に多大な影響を与え、世界中で上演され、研究されています。彼の戯曲は主要な生きた言語に翻訳され、他のどの劇作家よりも頻繁に上演されています。 また、彼の作品からは「bated breath」や「foregone conclusion」など、多くの表現が日常英語に取り入れられています。

シェイクスピアの影響は文学にとどまらず、音楽、美術、映画など多岐にわたります。彼の作品は、フェリックス・メンデルスゾーンの『夏の夜の夢』序曲や、ジュゼッペ・ヴェルディのオペラ『マクベス』、『オテロ』、『ファルスタッフ』など、多くの音楽作品に影響を与えました。また、アキラ・クロサワの『蜘蛛巣城』(マクベスの翻案)や『乱』(リア王の翻案)など、映画にも多大な影響を及ぼしています。

ベン・ジョンソン

ベン・ジョンソン(Ben Jonson、1572年6月11日 – 1637年8月6日)は、イングランドの劇作家、詩人、俳優であり、特に風刺的な喜劇で知られています。彼の代表作には、『ヴォルポーネ』(Volpone)や『錬金術師』(The Alchemist)などがあります。

生涯と教育

ジョンソンはロンドンで生まれ、ウェストミンスター・スクールで教育を受け、古典文学に精通しました。その後、オランダで兵役に就き、帰国後は俳優や劇作家として活動を始めました。

主な作品

『ヴォルポーネ』(Volpone):1606年頃に初演された風刺喜劇で、強欲と欺瞞をテーマにしています。

『錬金術師』(The Alchemist):1610年に初演された喜劇で、人間の愚かさと詐欺を描いています。

『バースロマイ・フェア』(Bartholomew Fair):1614年に初演された作品で、ロンドンの庶民生活を活写しています。

詩作

ジョンソンは劇作家としてだけでなく、詩人としても活躍し、抒情詩やエピグラム(警句詩)を多く残しています。特に、亡くなった息子を悼む「On My First Sonne」などの詩は深い感情を表現しています。

影響と評価

ジョンソンは、同時代のウィリアム・シェイクスピアと並び称され、彼の作品は後の英文学や演劇に大きな影響を与えました。彼の風刺的なスタイルや「気質の喜劇(comedy of humours)」の手法は、後の作家たちに多大な影響を及ぼしました。

ジョン・バニヤン

ジョン・バニヤン(John Bunyan、1628年11月30日洗礼 – 1688年8月31日)は、イングランドのキリスト教徒の作家、説教者であり、特に『天路歴程(The Pilgrim's Progress)』の著者として知られています。

生涯

バニヤンはベッドフォードシャー州エルストウで生まれ、若い頃は父親の職業である鋳掛け屋(ティンカー)として働いていました。 16歳のとき、イングランド内戦の初期段階で議会軍に参加し、3年間従軍しました。 その後、エルストウに戻り、結婚を機に宗教に深く関心を持つようになりました。当初は教区教会に通っていましたが、後にベッドフォード・ミーティングという非国教徒の集会に参加し、説教者となりました。

王政復古後、非国教徒への弾圧が強まる中、バニヤンは説教を続けたため、逮捕され約12年間投獄されました。 この投獄期間中に、彼は霊的自伝『Grace Abounding to the Chief of Sinners』を執筆し、また『天路歴程』の執筆を開始しました。

主な作品

『天路歴程(The Pilgrim's Progress)』:1678年に出版されたキリスト教寓意物語で、主人公クリスチャンが天の都を目指す旅路を描いています。この作品は英文学史上、聖書に次いで多くの版を重ねたとされ、広く読まれています。

『The Life and Death of Mr. Badman』:1680年に出版された作品で、悪人の生涯を通して道徳的教訓を伝えています。

『The Holy War』:1682年に出版された寓意物語で、人間の魂を巡る善と悪の戦いを描いています。

『Grace Abounding to the Chief of Sinners』:1666年に出版された霊的自伝で、彼の宗教的経験と回心の過程を詳細に記述しています。

1688年、ロンドンへの旅の途中で病に倒れ、同年8月31日に亡くなりました。彼はロンドンのバンヒル・フィールズ墓地に埋葬されています。

サミュエル・ジョンソン

サミュエル・ジョンソン(Samuel Johnson、1709年9月18日 – 1784年12月13日)は、イギリスの批評家、伝記作家、エッセイスト、詩人、辞書編纂者であり、18世紀のイギリス文学における最も重要な人物の一人とされています。

生涯

ジョンソンは、イングランドのスタッフォードシャー州リッチフィールドで生まれました。 オックスフォード大学ペンブルック・カレッジで学びましたが、経済的な理由で中退を余儀なくされました。その後、教師や作家として活動し、ロンドンに移り住みました。

主な業績

『英語辞典』(A Dictionary of the English Language):1755年に出版されたこの辞典は、英語辞書編纂の歴史において画期的な業績とされ、現代英語にも大きな影響を与えました。

『詩人伝』(Lives of the Most Eminent English Poets):1779年から1781年にかけて刊行されたこの作品は、17世紀から18世紀の著名な英詩人の伝記と批評を収めています。

『ラスラスの歴史』(The History of Rasselas, Prince of Abissinia):1759年に出版されたこの作品は、哲学的な小説であり、人間の幸福と人生の意味を探求しています。

影響と評価

ジョンソンの作品は、その深い洞察と批評的な視点で高く評価されており、彼の辞書は150年以上にわたり英語辞書の標準とされました。 また、ジェームズ・ボズウェルによる伝記『サミュエル・ジョンソンの生涯』(The Life of Samuel Johnson)は、伝記文学の傑作とされています。

ジョンソンは、1784年12月13日にロンドンで亡くなり、ウェストミンスター寺院に埋葬されました。

ウィリアム・ワーズワース

ウィリアム・ワーズワース(William Wordsworth、1770年4月7日 – 1850年4月23日)は、イギリスのロマン派詩人であり、サミュエル・テイラー・コールリッジと共に『抒情民謡集』(1798年)を出版し、ロマン主義運動の先駆者となりました。

生涯

ワーズワースはイングランド北西部のカンブリア州コッカーマスで生まれ、幼少期から自然に親しみました。ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジで学び、1791年に学士号を取得しました。フランス革命に共感し、フランス人女性アネット・ヴァロンとの間に娘キャロラインをもうけましたが、英仏間の緊張により帰国を余儀なくされました。

1795年、ワーズワースはドーセット州レースダウン・ハウスに移り住み、妹ドロシーと共に生活しました。この頃、サミュエル・テイラー・コールリッジと出会い、親交を深めました。1797年にはサマセット州アルフォクストン・ハウスに転居し、コールリッジと共同で『抒情民謡集』を制作しました。

1799年、ワーズワースとドロシーはレイク・ディストリクトのグラスミアにあるダヴ・コテージに移り住みました。この地で、彼は『序曲(The Prelude)』の執筆を開始しました。この作品は彼の自伝的長編詩であり、死後の1850年に妻メアリーによって出版されました。

主な作品

『序曲(The Prelude)』:ワーズワースの自伝的長編詩であり、彼の精神的成長と詩人としての発展を描いています。生前には未発表であり、1850年に妻メアリーによって出版されました。

『抒情民謡集(Lyrical Ballads)』:1798年にコールリッジと共同で出版された詩集で、ロマン主義文学の幕開けとされています。

晩年

1843年、ワーズワースはイギリスの桂冠詩人に任命され、1850年に胸膜炎で亡くなるまでその地位にありました。

ジョン・キーツ

ジョン・キーツ(John Keats、1795年10月31日 – 1821年2月23日)は、イギリスのロマン主義を代表する詩人の一人であり、パーシー・ビッシュ・シェリーやロード・バイロンとともにロマン派の第2世代に属します。 彼の詩は、生前には批評家から冷遇されましたが、死後にその評価が高まり、現在では英文学の中で最も愛される詩人の一人となっています。

生涯

キーツはロンドンのムーアゲートで、貸馬車屋を営む父トマスと母フランシスの長男として生まれました。幼少期に両親を相次いで亡くし、祖母のもとで育てられました。エンフィールドのジョン・クラーク・アカデミーで学び、古典文学や歴史に興味を持つようになりました。その後、外科医の徒弟として働き始めましたが、次第に詩作への情熱が高まり、医療の道を離れて詩人としての活動に専念するようになりました。

主な作品

『エンディミオン』(Endymion):1818年に発表された長編叙事詩で、ギリシャ神話の物語を基に、人間の美と自然の調和を追求しています。「美しいものは永遠の喜びである」という有名な一節で始まります。

『オード・トゥ・ア・ナイチンゲール』(Ode to a Nightingale):1819年に書かれた詩で、ナイチンゲールの歌声を通じて、人間の苦悩と美の永遠性を対比的に描いています。

『ギリシャの壺に寄せるオード』(Ode on a Grecian Urn):同じく1819年の作品で、古代ギリシャの壺に描かれた絵を題材に、「美は真、真は美」という有名な結論に至ります。

死と影響

キーツは結核を患い、健康状態の悪化に伴い、療養のため1820年にイタリアのローマへ移りましたが、翌年25歳の若さで亡くなりました。彼の墓碑には、「ここに名を水に書かれし者眠る」という言葉が刻まれています。

ジョージ・エリオット

ジョージ・エリオット(George Eliot、本名:メアリー・アン・エヴァンズ、1819年11月22日 – 1880年12月22日)は、イギリスのヴィクトリア朝時代の小説家、詩人、ジャーナリスト、翻訳家であり、心理描写に優れた作品で知られています。

主な作品

『アダム・ビード』(Adam Bede、1859年):農村社会を舞台に、人間関係や道徳的葛藤を描いたデビュー作で、高い評価を得ました。

『フロス湖畔の水車場』(The Mill on the Floss、1860年):兄妹の絆と個人の欲望、社会的期待との間の葛藤を描いた作品です。

『サイラス・マーナー』(Silas Marner、1861年):裏切りと孤独から再生と愛を見出す織工の物語です。

『ミドルマーチ』(Middlemarch、1871–72年):架空の町ミドルマーチを舞台に、多様なキャラクターの人生と社会的変革を描いた大作で、ヴァージニア・ウルフから「大人のための数少ないイギリス小説の一つ」と評されました。

『ダニエル・デロンダ』(Daniel Deronda、1876年):ユダヤ人問題や自己発見をテーマにした作品で、当時の社会問題に深く切り込んでいます。

生涯と影響

エリオットは、女性作家に対する偏見を避けるため、男性名のペンネームを使用しました。彼女の作品は、リアリズムと深い心理描写で知られ、現代の小説にも影響を与えています。

ジェラード・マンリー・ホプキンズ

ジェラード・マンリー・ホプキンズ(Gerard Manley Hopkins、1844年7月28日 – 1889年6月8日)は、イギリスの詩人であり、イエズス会の司祭でした。彼の詩は、生前にはほとんど知られていませんでしたが、没後に評価が高まり、ヴィクトリア朝時代の重要な詩人の一人とされています。

生涯

ホプキンズは、ロンドン近郊のストラトフォードで生まれ、オックスフォード大学ベリオール・カレッジで古典を学びました。在学中にカトリックに改宗し、1868年にイエズス会に入会しました。その際、詩作を一時中断し、過去の作品を焼却しましたが、1875年に「ドイツランド号の難破(The Wreck of the Deutschland)」を執筆し、詩作を再開しました。

作風と影響

ホプキンズは、独自のリズムである「スプラング・リズム(sprung rhythm)」を開発し、詩の形式に革新をもたらしました。また、「インスケープ(inscape)」や「インストレス(instress)」といった概念を用いて、自然や神の美を独特の視点で表現しました。彼の詩は、T.S.エリオットやW.H.オーデンなど、後の詩人たちに影響を与えました。

主な作品

「神の威光(God's Grandeur)」:自然界における神の存在と人間の活動による影響を描いた詩。

「彩り豊かな美(Pied Beauty)」:多様性と変化に富む自然の美しさを称賛する詩。

「風のホバリング(The Windhover)」:鷹の飛翔を通じて、神の栄光と美を表現した詩。

【超重要】デーヴィッド・ハーバート・リチャーズ・ローレンス

デーヴィッド・ハーバート・リチャーズ・ローレンス(David Herbert Richards Lawrence、1885年9月11日 – 1930年3月2日)は、イギリスの小説家、詩人、評論家。

生涯

ローレンスは、イングランドのノッティンガムシャー州イーストウッドで生まれました。父は炭鉱夫、母は元教師という家庭環境で育ち、ノッティンガム大学を卒業後、小学校の教員として働き始めました。 1911年に最初の小説『白孔雀』を発表し、作家としてのキャリアをスタートさせました。

1912年、ローレンスはドイツ人女性フリーダ・フォン・リヒトホーフェンと出会い、彼女と共にドイツへ渡りました。1914年に結婚し、第一次世界大戦中はイギリスで過ごしましたが、戦後はヨーロッパ各地やアメリカ、オーストラリアなどを旅し、その経験を作品に反映させました。

主な作品

『息子と恋人』(1913年):自伝的要素が強い作品で、鉱山町を舞台に母親と息子の関係を描いています。

『虹』(1915年):三世代にわたる家族の物語で、人間の欲望と社会の変化をテーマにしています。

『恋する女たち』(1920年):『虹』の続編として、姉妹の愛と人生を描いた作品です。

『チャタレイ夫人の恋人』(1928年):貴族の女性と労働者の男性との恋愛を描き、その性的描写から発禁処分を受けました。

エドマンド・スペンサー

エドマンド・スペンサー(Edmund Spenser、1552/1553年 – 1599年1月13日)は、イギリス・ルネサンス期の詩人であり、代表作『妖精の女王(The Faerie Queene)』で知られています。 この長編寓意詩は、チューダー朝とエリザベス1世を称賛する内容で、英文学における傑作の一つとされています。

生涯

スペンサーはロンドンで生まれ、ケンブリッジ大学ペンブルック・カレッジで学びました。卒業後、アイルランドに渡り、様々な公職に就きながら詩作を続けました。彼の作品は、当時の社会や政治、宗教に深く根ざしたテーマを扱っています。

主な作品

『羊飼いの暦(The Shepheardes Calender)』(1579年):スペンサーの最初の主要な作品で、12の牧歌的な詩から成り、各月に対応しています。この作品で彼は詩人としての地位を確立しました。

『妖精の女王(The Faerie Queene)』(1590年、1596年):騎士道や美徳をテーマにした長編寓意詩で、エリザベス1世を称賛する目的で書かれました。全12巻を予定していましたが、完成したのは6巻まででした。

作風と影響

スペンサーは、独自の詩形「スペンサー詩節(Spenserian stanza)」を開発し、後の詩人たちに大きな影響を与えました。彼の作品は、ジョン・ミルトンやジョン・キーツ、ウィリアム・ブレイクなど、多くの詩人に影響を及ぼしました。

ジョン・ドライデン

ジョン・ドライデン(John Dryden、1631年8月19日 – 1700年5月12日)は、イギリスの詩人、劇作家、文学批評家であり、彼の時代の文学界を支配したことから、その時代は「ドライデンの時代」とも称されます。

生涯

ドライデンは、イングランドのノーサンプトンシャー州オールドウィンクルで生まれ、ウェストミンスター・スクールおよびケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで教育を受けました。1663年にレディ・エリザベス・ハワードと結婚し、3人の息子をもうけました。

主な作品

詩:『アニュス・ミラビリス』(1667年)は、1666年のロンドン大火と第二次英蘭戦争を題材にした歴史詩で、彼の詩人としての地位を確立しました。

劇作:『All for Love』(1678年)は、シェイクスピアの『アントニーとクレオパトラ』を基にした悲劇で、彼の代表的な劇作の一つです。

文学批評:『An Essay of Dramatic Poesy』(1668年)は、演劇に関する批評的エッセイで、彼の批評家としての評価を高めました。

影響と評価

ドライデンは、英雄対句法(ヒロイック・カプレット)を英詩の標準的な形式として確立し、風刺詩や宗教詩、寓話、翻訳など、多岐にわたるジャンルで活躍しました。 彼の作品は、アレキサンダー・ポープなど18世紀の詩人に大きな影響を与えました。

彼の死後、イギリス文学界は大きな損失を感じ、多くの追悼詩が捧げられました。

ダニエル・デフォー

ダニエル・デフォー(Daniel Defoe、1660年 – 1731年4月24日)は、イギリスの小説家、ジャーナリスト、商人、パンフレット作家、スパイとして知られています。 彼の代表作である『ロビンソン・クルーソー』(1719年)は、聖書に次いで多くの言語に翻訳されたとされ、英文学における初期の小説の一つとして評価されています。

生涯と経歴

デフォーはロンドンで生まれ、商人として活動する傍ら、政治的・宗教的なパンフレットや詩を多数執筆しました。 彼の政治的な著作の中には、風刺や批判を含むものが多く、当局との対立から投獄された経験もあります。また、トーリー党の情報員としても活動し、政治的な影響力を持っていました。

主な作品

『ロビンソン・クルーソー』(1719年):無人島に漂流した男の28年間のサバイバルと冒険を描いた物語で、デフォーの最も有名な作品です。

『モル・フランダース』(1722年):17世紀のイングランドを舞台に、犯罪や売春を経て最終的に悔い改める女性の一代記を描いた小説です。

『ペストの年の日記』(1722年):1665年のロンドンでのペスト流行を記録した架空の日記形式の作品で、当時の社会状況を詳細に描写しています。

影響と評価

デフォーは、300以上の著作を残し、政治、犯罪、宗教、結婚、心理学、超自然現象など多岐にわたるテーマを扱いました。彼の作品は、後の小説家やジャーナリストに大きな影響を与え、英文学における小説の発展に寄与しました。また、ビジネスや経済に関するジャーナリズムの先駆者ともされています。

デフォーは1731年にロンドンで亡くなり、バンヒル・フィールズ墓地に埋葬されました。

サミュエル・リチャードソン

サミュエル・リチャードソン(Samuel Richardson、1689年8月19日洗礼 – 1761年7月4日)は、イギリスの小説家であり、書簡体小説の手法を用いて小説の劇的可能性を広げました。 彼の主な作品には、『パミラ』(1740年)や『クラリッサ』(1747–48年)などがあります。

生涯

リチャードソンは、イングランドのダービーシャー州マックワース近郊で生まれました。若い頃から印刷業に従事し、後にロンドンで成功した印刷業者および出版社として活躍しました。彼は生涯で約500の作品を印刷し、その中には雑誌や新聞も含まれます。

主な作品

『パミラ、または報われた美徳』(Pamela; or, Virtue Rewarded)(1740年):この作品は、手紙の形式で書かれ、若い侍女パミラが主人の誘惑に抵抗し、最終的に報われる物語です。この小説は、英文学における初期の長編小説の一つとされています。

『クラリッサ、または若い女性の歴史』(Clarissa: Or the History of a Young Lady)(1747–48年):この長編小説も手紙形式で書かれ、若い女性クラリッサ・ハーロウの悲劇的な物語を描いています。この作品は、リチャードソンの最高傑作と考えられています。

影響と評価

リチャードソンの作品は、手紙形式を用いることで登場人物の内面や感情を深く描写し、小説の表現手法に革新をもたらしました。

リチャードソンは1761年7月4日にロンドン近郊のパーソンズ・グリーンで亡くなりました。

ローレンス・スターン

ローレンス・スターン(Laurence Sterne、1713年11月24日 – 1768年3月18日)は、アイルランド生まれのイギリスの小説家、ユーモア作家、聖職者です。代表作『トリストラム・シャンディの生涯と意見』(1759–1767年)は、物語の進行よりも語り手の自由連想や逸話を重視した独特の作品であり、英文学における革新的な小説とされています。

生涯

スターンはアイルランドのクロンメルで生まれ、軍人の家庭で育ちました。ケンブリッジ大学ジーザス・カレッジで学び、1738年に聖職者として叙任されました。その後、イングランド北部の教区で牧師として務める傍ら、執筆活動を続けました。

主な作品

『トリストラム・シャンディの生涯と意見』(1759–1767年):主人公トリストラム・シャンディの誕生前から始まる物語で、頻繁な脱線や語り手の主観的な考察が特徴です。この作品は、伝統的な小説の形式を打ち破り、後の文学に大きな影響を与えました。

『感傷旅行』(1768年):フランスとイタリアを旅する主人公ヨリックの感傷的な体験を描いた作品で、スターンの晩年に執筆されました。この作品も独特の語り口と感情表現で知られています。

影響と評価

スターンの作品は、その革新的な構成とユーモア、感傷性で高く評価され、後の作家や文学運動に多大な影響を与えました。特に『トリストラム・シャンディ』は、現代の実験的な小説の先駆けと見なされています。

ジョージ・ゴードン・バイロン

ジョージ・ゴードン・バイロン(George Gordon Byron, 6th Baron Byron、1788年1月22日 – 1824年4月19日)は、イギリスのロマン派詩人であり、貴族でもあります。彼の代表作には、『チャイルド・ハロルドの遍歴』や未完の大作『ドン・ジュアン』などがあります。

生涯

バイロンはロンドンで生まれ、幼少期をスコットランドのアバディーンで過ごしました。10歳のときに第6代バイロン男爵の爵位を継承し、ノッティンガムシャーのニューステッド・アビーを相続しました。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで学び、その後、ヨーロッパ各地を旅しました。

主な作品

『チャイルド・ハロルドの遍歴』(1812年):自身の旅の経験を基にした長編詩で、一躍有名になりました。

『ドン・ジュアン』(1819年 - 未完):スペインの伝説的な人物ドン・ジュアンを主人公とした風刺的な長編詩です。

私生活と影響

バイロンはその奔放な私生活でも知られ、多くの女性との関係や借金などで社交界を賑わせました。また、ギリシャ独立戦争に参加し、その過程で病に倒れ、36歳で亡くなりました。彼の詩的スタイルと生き方は「バイロニック・ヒーロー」と呼ばれる文学的な archetype を生み出し、後世の文学や文化に大きな影響を与えました。

アルフレッド・テニスン

アルフレッド・テニスン(Alfred Tennyson, 1st Baron Tennyson、1809年8月6日 – 1892年10月6日)は、ヴィクトリア朝時代を代表するイギリスの詩人であり、1850年から亡くなる1892年まで英国の桂冠詩人を務めました。

生涯と経歴

テニスンは、イングランドのリンカンシャー州サマーズビーで、12人兄弟の4番目の子供として生まれました。 父ジョージ・クレイトン・テニスンは聖職者であり、母エリザベス・フィッチェのもとで育ちました。幼少期から詩作に才能を示し、12歳のときには6,000行にも及ぶ叙事詩を執筆しています。1827年、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学し、同年、兄弟と共に詩集『Poems by Two Brothers』を出版しました。

大学在学中に、後に彼の親友となるアーサー・ハラムと出会い、この友情はテニスンの人生と作品に大きな影響を与えました。1833年、ハラムが若くして急逝すると、テニスンは深い悲しみに沈み、その感情を詩集『In Memoriam A.H.H.』(1850年)として表現しました。

主な作品

『In Memoriam A.H.H.』(1850年):親友アーサー・ハラムの死を悼む哀歌であり、生と死、信仰と疑念といったテーマを探求しています。

『The Charge of the Light Brigade』(1854年):クリミア戦争中の「軽騎兵旅団の突撃」を題材にした詩で、勇気と悲劇を描いています。

『Idylls of the King』(1859年–1885年):アーサー王伝説を基にした叙事詩集で、中世の騎士道や道徳をテーマにしています。

晩年と栄誉

テニスンは、1884年に貴族に叙せられ、テニスン男爵となりました。彼の詩は、ヴィクトリア朝時代の精神や価値観を反映しており、その豊かな言語表現と深い洞察力で高く評価されています。1892年10月6日、サリー州の自宅で亡くなり、ウェストミンスター寺院に埋葬されました。

ロバート・ブラウニング

ロバート・ブラウニング(Robert Browning、1812年5月7日 – 1889年12月12日)は、ヴィクトリア朝時代のイギリスの詩人・劇作家であり、特に劇的独白(dramatic monologue)の手法で知られています。 彼の作品は、アイロニー、性格描写、暗いユーモア、社会的コメント、歴史的背景、そして挑戦的な語彙と構文が特徴です。

生涯

ブラウニングはロンドンのカンバーウェルで生まれ、幼少期から文学に親しみました。14歳までにフランス語、ギリシャ語、イタリア語、ラテン語に精通し、シェリーなどのロマン派詩人に影響を受けました。16歳でユニバーシティ・カレッジ・ロンドンでギリシャ語を学びましたが、1年で中退しました。その後、詩作に専念し、1833年に最初の長編詩『ポーリン』を匿名で出版しました。

主な作品

『パラセルス』(1835年):16世紀の錬金術師パラセルスを題材にした詩で、知識人の社会における役割を探求しています。

『ソルデロ』(1840年):マンチュアの吟遊詩人ソルデロの架空の伝記で、複雑な構成と難解さから批判を受けました。

『鐘とザクロ』(1841–1846年):詩と劇のパンフレットシリーズで、劇的抒情詩や劇的ロマンスを含みます。

『男と女』(1855年):妻エリザベス・バレット・ブラウニングに捧げられた詩集で、劇的独白の手法を用いています。

『指輪と書物』(1868–1869年):17世紀のローマの殺人事件を題材にした長編叙事詩で、12冊から成り、異なる視点から物語を描いています。

私生活

1846年、詩人エリザベス・バレットと結婚し、イタリアのフィレンツェに移住しました。エリザベスの死後、息子と共にロンドンに戻り、詩作を続けました。ブラウニングは1889年にヴェネツィアで亡くなり、ウェストミンスター寺院に埋葬されました。

影響と評価

ブラウニングの劇的独白の手法は、後の詩人や作家に大きな影響を与えました。彼の作品は、登場人物の内面を深く掘り下げ、複雑な人間性を描写しています。代表的な詩には、「ポルフィリアの恋人」や「私の最後の公爵夫人」などがあります。

ブラウニングの作品は、その難解さから批判を受けることもありましたが、20世紀以降、彼の詩的手法やテーマに対する再評価が進み、現在では英文学における重要な詩人の一人とされています。

ジェームズ・オーガスティン・アロイシアス・ジョイス

ジェームズ・オーガスティン・アロイシアス・ジョイス(James Augustine Aloysius Joyce、1882年2月2日 – 1941年1月13日)は、アイルランド出身の小説家、詩人、文学評論家であり、20世紀のモダニズム文学を代表する作家の一人です。

生涯

ジョイスはダブリンの中流家庭に生まれ、幼少期から優れた学業成績を示しました。ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンを卒業後、1904年にノラ・バーナクルと出会い、彼女と共にヨーロッパ大陸へ移住しました。その後、チューリッヒやトリエステ、パリなどで生活し、英語教師やジャーナリストとして働きながら執筆活動を続けました。

主な作品

『ダブリン市民』(1914年):ダブリンを舞台にした15の短編小説から成る作品集で、日常生活の中に潜む人間の本質を描き出しています。

『若い芸術家の肖像』(1916年):自伝的要素を持つ長編小説で、主人公スティーブン・ディーダラスの成長と自己発見の過程を描いています。

『ユリシーズ』(1922年):ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』を下敷きに、1904年6月16日のダブリンでの一日を詳細に描いた長編小説で、意識の流れ(ストリーム・オブ・コンシャスネス)技法を駆使しています。

『フィネガンズ・ウェイク』(1939年):言語実験と多義性に満ちた難解な作品で、夢の中の出来事を描いています。

影響と評価

ジョイスの作品は、その革新的な文体と構造で文学界に大きな影響を与えました。特に『ユリシーズ』は、20世紀文学の金字塔とされ、多くの作家や学者に影響を及ぼしました。彼の作品は、現在も世界中で読まれ、研究されています。

晩年

第二次世界大戦の勃発に伴い、ジョイスはパリからチューリッヒに移り、1941年に58歳でこの世を去りました。彼の遺体はチューリッヒのフルンターン墓地に埋葬されています。

ヴァージニア・ウルフ

ヴァージニア・ウルフ(Virginia Woolf、1882年1月25日 – 1941年3月28日)は、イギリスの作家であり、20世紀のモダニズム文学を代表する人物の一人です。彼女の作品は、非線形な物語手法を通じて、小説のジャンルに大きな影響を与えました。

主な作品

『ダロウェイ夫人』(1925年):ロンドンの上流社会の女性、クラリッサ・ダロウェイの一日を描き、彼女の内面世界と社会的関係を探求しています。

『灯台へ』(1927年):ラムジー家の家族旅行を通じて、時間の経過と人間関係の変化を描いた作品です。

『オーランドー』(1928年):16世紀から20世紀にかけて生きる貴族オーランドーの物語で、性別と時間を超越した存在として描かれています。

『自分だけの部屋』(1929年):女性とフィクションについてのエッセイで、女性が創作活動を行うためには「お金と自分だけの部屋」が必要であると主張しています。

近年の発見

2024年10月、ウルフの姉であるヴァネッサ・ベルが描いたとされる絵画「Mrs Dalloway's Party」が約60年ぶりに発見されました。この絵画は、ウルフの小説『ダロウェイ夫人』に影響を与えた可能性があり、ロンドンで開催されるブルームズベリー・グループの展覧会で展示される予定です。

また、2024年10月には、ウルフの膨大なノートがデジタル化され、キングス・カレッジ・ロンドンのウェブサイトで公開されました。これにより、研究者や読者は彼女の読書記録や研究ノートにアクセスできるようになりました。 さらに、2025年1月には、ウルフが姪と甥に宛てた未発表の詩が発見され、彼女のユーモアや遊び心のある一面が明らかになりました。

チャールズ・ジョン・ハッファム・ディケンズ

チャールズ・ジョン・ハッファム・ディケンズ(Charles John Huffam Dickens、1812年2月7日 – 1870年6月9日)は、イギリスの小説家、ジャーナリスト、社会批評家であり、ヴィクトリア朝時代を代表する作家の一人です。彼の作品は、社会の不平等や貧困、労働者階級の生活を描写し、当時の社会改革に大きな影響を与えました。

主な作品

『オリバー・ツイスト』(1837–1839年):孤児オリバーの過酷な生活を描き、貧困と犯罪の問題を浮き彫りにしました。

『クリスマス・キャロル』(1843年):強欲な老人スクルージがクリスマスの精霊たちとの出会いを通じて改心する物語で、クリスマスの精神を象徴する作品として広く知られています。

『デイヴィッド・コパーフィールド』(1849–1850年):自身の半自伝的作品で、主人公デイヴィッドの成長と自己発見を描いています。

『二都物語』(1859年):フランス革命を背景に、ロンドンとパリを舞台にした歴史小説で、自己犠牲と復讐のテーマを探求しています。

『大いなる遺産』(1860–1861年):孤児ピップの人生を通じて、愛と裏切り、社会的地位の追求を描いた作品です。

生涯と影響

ディケンズは、ポーツマスで生まれ、幼少期に家族が経済的困難に直面し、父親が債務者監獄に収監されたため、12歳で工場労働を経験しました。 この経験は、彼の作品における社会的弱者への共感や社会批判の基盤となりました。彼の小説は、連載形式で発表され、読者の反応を取り入れながら物語を展開する手法で大衆の支持を得ました。また、ディケンズは公演や講演を通じて、自身の作品を広め、社会改革の必要性を訴えました。

エミリー・ジェーン・ブロンテ(Emily Jane Brontë、1818年7月30日 – 1848年12月19日)は、イギリスの小説家・詩人であり、代表作『嵐が丘』(Wuthering Heights)で知られています。彼女はブロンテ姉妹の一人で、シャーロット・ブロンテやアン・ブロンテと共に文学界に多大な影響を与えました。

生涯

エミリーは、イングランドのヨークシャー州ソーントンで、牧師パトリック・ブロンテとマリア・ブランウェルの間に生まれました。 幼少期に母親を亡くし、姉妹や兄と共に厳格な環境で育ちました。彼女たちは幼い頃から文学に親しみ、共に詩や物語を創作していました。

主な作品

『嵐が丘』(1847年):エミリー唯一の小説であり、ヨークシャーの荒野を舞台に、情熱的で破滅的な愛の物語を描いています。当初は批評家から厳しい評価を受けましたが、現在では英文学の古典として高く評価されています。

詩作

エミリーは詩人としても才能を発揮し、姉妹と共に『カレル、エリス、アクトン・ベル詩集』を出版しました。彼女の詩は、その独特の感性と深い感情表現で知られています。

近年の出来事

2024年、ロンドンのウェストミンスター寺院にあるブロンテ姉妹の記念碑の碑文において、長年欠落していた「ë」のダイアクリティカルマークが修正され、正しい表記が復元されました。 この修正により、ブロンテ姉妹の名前が正しく表記されることとなりました。

ウォルター・サヴェージ・ランドー

ウォルター・サヴェージ・ランドー(Walter Savage Landor、1775年1月30日 – 1864年9月17日)は、イギリスの作家、詩人、活動家であり、特に『架空の対話』(Imaginary Conversations)や詩「ローズ・エイルマー」(Rose Aylmer)で知られています。 彼の作品は同時代の詩人や評論家から高い評価を受けましたが、一般的な人気には恵まれませんでした。また、自由主義や共和主義の支持者として、ラヨシュ・コシュートやジュゼッペ・ガリバルディを支援し、チャールズ・ディケンズやロバート・ブラウニングなど、次世代の文学改革者たちと交流し、影響を与えました。

生涯と活動

ランドーは1775年にイングランドで生まれ、オックスフォード大学トリニティ・カレッジで学びましたが、学位は取得しませんでした。 彼はロマン主義運動の一環として、詩や散文を通じて文学的表現を追求しました。1808年には、ナポレオン戦争中のスペイン独立戦争に参加するため、スペインに渡り、スペイン軍に志願しました。この経験は、彼の悲劇作品『カウント・ジュリアン』(Count Julian)の着想源となりました。

主な作品

『架空の対話』(Imaginary Conversations):歴史上の人物や架空のキャラクター間の対話を描いた散文作品で、哲学、政治、恋愛など多岐にわたるテーマを扱っています。

「ローズ・エイルマー」(Rose Aylmer):ランドーの代表的な詩の一つで、彼の友人であったローズ・エイルマーへの思いを綴った作品です。

影響と評価

ランドーの作品は、その独特の文体と深い洞察力で評価されています。彼の詩は、古典的なエピグラムや牧歌的な要素を持ち、ラテン語でも多くの詩を執筆しました。 彼の政治的活動や自由主義的な思想は、同時代の文学者や政治家にも影響を与えました。晩年はイタリアのフィレンツェで過ごし、1864年に89歳で亡くなりました。

レイモンド・ヘンリー・ウィリアムズ

レイモンド・ヘンリー・ウィリアムズ(Raymond Henry Williams、1921年8月31日 – 1988年1月26日)は、ウェールズ出身の社会主義者、作家、学者、小説家、批評家であり、ニュー・レフトや文化全般において影響力のある人物でした。 彼の政治、文化、メディア、文学に関する著作は、文化や芸術のマルクス主義的批評に大きく貢献し、文化研究や文化唯物論の分野の基礎を築きました。

主な業績と影響

文化唯物論の提唱:ウィリアムズは、文化を「実現された意味体系」と定義し、文化生産の手段や文化再生産のプロセスを詳細に分析しました。 彼の著作『文化と社会』(1958年)や『長い革命』(1961年)は、文化と社会の関係を探求し、文化研究の基盤を築きました。

キーワードの研究:彼の著書『キーワード』(1976年)では、「文化」や「ヘゲモニー」など、文化や社会に関連する重要な用語の変遷と意味を分析し、言語と社会の関係性を深く探求しました。

文学批評と教育:ケンブリッジ大学でドラマの教授を務め、文学と社会の相互作用を研究しました。 彼の著作『マルクス主義と文学』(1977年)は、文学研究におけるマルクス主義的アプローチを深化させました。

ジョン・ダン

ジョン・ダン(John Donne、1572年 – 1631年3月31日)は、イングランドの詩人、学者、兵士、秘書官であり、後にイングランド国教会の聖職者となりました。彼は「形而上詩人」の代表的存在とされ、その詩作は大胆な比喩や機知に富んでいます。

生涯

ダンはロンドンでカトリックの家庭に生まれました。オックスフォード大学やケンブリッジ大学で学びましたが、当時の宗教的制約から学位は取得しませんでした。その後、法学を学び、エリザベス朝の海軍遠征に参加するなど、多彩な経歴を持ちました。1601年、上司の姪であるアン・モアと秘密裏に結婚し、この結婚が原因で一時的に投獄されました。1615年には国教会の聖職者となり、1621年にはセント・ポール大聖堂の首席司祭に任命されました。

主な作品

恋愛詩:「蚤(The Flea)」や「朝の挨拶(The Good-Morrow)」など、独特の比喩を用いた詩が知られています。

宗教詩:「神聖なソネット集(Holy Sonnets)」には、「死よ、おごるなかれ(Death Be Not Proud)」などが含まれ、信仰と死生観を深く探求しています。

説教:聖職者として多くの説教を行い、その中には「死の説教(Death's Duel)」と呼ばれる、死の直前に行った説教も含まれます。

影響と評価

ダンの詩は、その複雑な構造と深い哲学的洞察から、後の詩人や批評家に大きな影響を与えました。特に20世紀に入り、T.S.エリオットなどの詩人によって再評価され、その革新的な表現が高く評価されています。

ジョージ・ハーバート

ジョージ・ハーバート(George Herbert、1593年4月3日 – 1633年3月1日)は、17世紀イングランドの詩人、雄弁家、聖公会の司祭であり、形而上詩人の一人として知られています。 彼の詩は、深い宗教的情熱と独特の比喩を特徴とし、後の詩人たちに大きな影響を与えました。

生涯

ハーバートはウェールズのモンゴメリーシャーで生まれ、裕福で芸術的な家庭に育ちました。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで学び、1609年に入学しました。当初は聖職者を目指していましたが、大学の公的弁論家として活動し、ジェームズ1世の注目を集めました。その後、1624年と1625年に短期間ながらイングランド議会の議員を務めました。しかし、世俗的な野心を捨て、30代半ばで聖職に就くことを決意し、ソールズベリー近郊のフガルストン・セント・ピーター教区の牧師として残りの人生を過ごしました。

主な作品

『神殿』(The Temple):1633年に出版された詩集で、宗教的なテーマを扱った詩が収められています。この作品は、彼の死後に出版され、多くの読者に影響を与えました。

『田舎司祭』(A Priest to the Temple):牧師としての経験をもとに、田舎の司祭に向けた実践的な助言をまとめた散文作品です。1652年に出版され、農村部の聖職者にとっての指針となりました。

影響と評価

ハーバートの詩は、ヘンリー・ヴォーン、リチャード・クラショー、トマス・トラハーンなどの詩人に影響を与え、後の世紀にはサミュエル・テイラー・コールリッジ、ラルフ・ワルド・エマーソン、エミリー・ディキンソン、ジェラード・マンリ・ホプキンス、T.S.エリオット、W.H.オーデンなど、多くの詩人や作家に影響を及ぼしました。

彼の詩「愛(Love)」は、哲学者シモーヌ・ヴェイユが「世界で最も美しい詩」と称賛し、愛唱していたことで知られています。

アンドリュー・マーヴェル

アンドリュー・マーヴェル(Andrew Marvell、1621年3月31日 – 1678年8月16日)は、イギリスの形而上詩人、風刺作家、政治家であり、1659年から1678年にかけてイギリス下院の議員を務めました。彼は、ジョン・ミルトンの同僚であり友人でもありました。

生涯

マーヴェルは、イングランドのイースト・ライディング・オブ・ヨークシャー州ウィンステッドで生まれました。父親は同じ名前の聖公会の聖職者でした。家族は父親がホーリー・トリニティ教会の講師に任命された際にハルに移り、マーヴェルはハル・グラマー・スクールで教育を受けました。13歳でケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学し、最終的に学士号を取得しました。

1642年以降、マーヴェルは大陸ヨーロッパを旅し、フランス語、イタリア語、スペイン語を含む4つの言語を習得しました。1650年から1652年の間、彼はトーマス・フェアファクス卿の娘メアリーの家庭教師を務め、その間に「アップルドン・ハウスにて、フェアファクス卿へ」などの詩を書きました。

主な作品

「恥じらう彼女への誘い」(To His Coy Mistress):マーヴェルの最も有名な詩であり、恋人に対して時間の儚さを説き、今この瞬間を大切にしようと促す内容です。

「庭」(The Garden):自然の美しさと人間の精神的な充足を描いた詩で、庭園を瞑想の場として捉えています。

「クロムウェルのアイルランドからの帰還に寄せるホラティウス風頌歌」(An Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland):政治的な詩で、オリバー・クロムウェルの業績を称賛しつつも、王の処刑に対する複雑な感情を表現しています。

政治活動

1659年、マーヴェルはキングストン・アポン・ハル選出の下院議員となり、その後も再選を重ねました。彼は王政復古後も議員を務め、宗教的寛容や政府の専制に対する批判を行いました。

影響と評価

マーヴェルの詩は、キャバリエ派の優雅さと形而上詩の機知や複雑さを融合させており、17世紀のイギリス文学における変化を体現しています。彼の作品は、後の詩人や批評家に大きな影響を与え続けています。

エズラ・ウェストン・ルーミス・パウンド

エズラ・ウェストン・ルーミス・パウンド(Ezra Weston Loomis Pound、1885年10月30日 – 1972年11月1日)は、アメリカ合衆国出身の詩人・批評家であり、20世紀初頭のモダニズム文学運動における重要人物の一人です。 彼はイマジズム(意象主義)の発展に寄与し、詩における言語の精緻さと経済性を強調しました。 代表作には『リポステス』(1912年)、『ヒュー・セルウィン・モーバーリー』(1920年)、および未完の大作『詩篇』(1917年–1962年)などがあります。

生涯と活動

パウンドはアイダホ州ヘイリーで生まれ、ペンシルベニア州で育ちました。1908年にヨーロッパに渡り、ロンドン、パリ、最終的にはイタリアに定住しました。ロンドンでは、T.S.エリオット、ジェームズ・ジョイス、アーネスト・ヘミングウェイなど、多くの作家や詩人の作品を支援・編集し、モダニズム文学の推進者として活躍しました。

政治的立場と論争

第二次世界大戦中、パウンドはイタリアに滞在し、ファシスト政権を支持するラジオ放送を行いました。これにより、戦後、アメリカ政府から反逆罪で起訴されましたが、精神的な問題を理由に裁判を免れ、12年間精神病院に収容されました。 彼の政治的活動と反ユダヤ的発言は大きな論争を引き起こし、文学的評価にも影響を及ぼしました。

文学的影響

パウンドの詩作と批評は、20世紀の文学に多大な影響を与えました。彼のイマジズム運動は、詩における明確なイメージと簡潔な表現を重視し、後の詩人たちに影響を与えました。また、彼の編集者としての役割を通じて、多くの著名な作家のキャリアを支援しました。

トーマス・アーネスト・ヒューム

トーマス・アーネスト・ヒューム(Thomas Ernest Hulme、1883年9月16日 – 1917年9月28日)は、イギリスの批評家、詩人であり、芸術、文学、政治に関する著作を通じてモダニズムに大きな影響を与えました。彼は美学哲学者であり、「イマジズムの父」として知られています。

生涯

ヒュームはスタッフォードシャー州エンドンで生まれ、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジで数学を学びましたが、1904年に退学処分を受けました。その後、ロンドンで詩人や批評家のサークルに参加し、エズラ・パウンドやF.S.フリントと共にイマジズム運動の形成に寄与しました。

業績と影響

ヒュームは詩作や文学批評を通じて、20世紀初頭の文学における新しい方向性を示しました。彼の詩は短く、凝縮された表現を特徴とし、イマジズムの基礎を築きました。また、彼の批評はT.S.エリオットやエズラ・パウンドなどの同時代の詩人に影響を与えました。 第一次世界大戦と死

1914年、ヒュームは砲兵として志願し、フランスやベルギーで従軍しました。1917年9月28日、ベルギーのオーストダンケルク近郊で砲撃により戦死しました。

ジョン・クロウ・ランサム

ジョン・クロウ・ランサム(John Crowe Ransom、1888年4月30日 – 1974年7月3日)は、アメリカの詩人、文学批評家、教育者であり、20世紀前半の文学運動において重要な役割を果たしました。彼は「ニュー・クリティシズム(新批評)」の創始者の一人として知られています。

生涯と教育

テネシー州プラスキで生まれたランサムは、15歳でヴァンダービルト大学に入学し、1909年に卒業しました。その後、ローズ奨学制度を利用してオックスフォード大学のクライスト・チャーチで学びました。 第一次世界大戦中は砲兵将校としてフランスに従軍しました。

キャリアと業績

戦後、ヴァンダービルト大学の英文学教授として復職し、詩人や批評家のグループ「フュージティブズ(The Fugitives)」の創設メンバーとなりました。このグループは、アメリカ南部の伝統的な美学を擁護し、モダニズム文学の発展に寄与しました。 1937年、ランサムはオハイオ州のケニオン大学に移り、文学雑誌『ケニオン・レビュー』を創刊し、1959年まで編集長を務めました。

ニュー・クリティシズムと影響

ランサムの著書『The New Criticism』(1941年)は、文学作品の形式と構造に焦点を当てる批評手法を提唱し、20世紀中頃のアメリカ文学批評に大きな影響を与えました。 彼の批評は、詩や文学作品を歴史的背景や作者の意図から切り離し、テキストそのものの分析を重視するものでした。

詩作と受賞歴

ランサムは詩人としても評価されており、主な詩集に『Chills and Fever』(1924年)や『Two Gentlemen in Bonds』(1927年)があります。彼の詩は、形式的な構造とアイロニーを特徴としています。1951年にはボリンゲン賞を受賞し、1964年には『Selected Poems』で全米図書賞を受賞しました。

ウィリアム・クルツ・ウィムザット・ジュニア

ウィリアム・クルツ・ウィムザット・ジュニア(William Kurtz Wimsatt Jr.,1907年11月17日 – 1975年12月17日)は、アメリカの文学理論家・批評家であり、特に「意図の誤謬(Intentional Fallacy)」と「感情の誤謬(Affective Fallacy)」の概念で知られています。

生涯と教育

ワシントンD.C.で生まれたウィムサットは、ジョージタウン大学とイェール大学で学び、1939年にイェール大学で博士号を取得しました。 その後、イェール大学の英文学部で教鞭を執り、生涯を通じて18世紀の文学研究に貢献しました。

主な業績

ウィムザットは、モンロー・C・ビアズリーと共に「意図の誤謬」と「感情の誤謬」の概念を提唱しました。「意図の誤謬」は、作品の解釈において作者の意図に過度に依存することの問題点を指摘し、「感情の誤謬」は、読者の感情的反応に基づいて作品を評価することの危険性を強調しています。 これらの概念は、新批評の理論において重要な役割を果たしました。

彼の主要な著作には、『The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry』(1954年)や、クリーン・スブルックスと共著の『Literary Criticism: A Short History』(1957年)などがあります。

影響と評価

ウィムザットの理論は、文学批評における客観的アプローチを強調し、読者反応批評や構造主義など、後の批評理論に影響を与えました。彼の業績は、20世紀の文学理論の発展において重要な位置を占めています。

クリーンス・ブルックス

クリーンス・ブルックス(Cleanth Brooks、1906年10月16日 – 1994年5月10日)は、アメリカの文学批評家・教授であり、20世紀中頃の「ニュー・クリティシズム(新批評)」運動の中心的な人物として知られています。 彼は詩の精密な読解と構造分析を強調し、アメリカの高等教育における詩の教授法を革新しました。

生涯と教育

ケンタッキー州マレーで生まれたブルックスは、ヴァンダービルト大学で学士号を取得し、その後、チューレーン大学で修士号を取得しました。さらに、ローズ奨学生としてオックスフォード大学エクセター・カレッジで学び、1931年に学士号、1932年に文学修士号を取得しました。

キャリアと業績

1932年から1947年まで、ルイジアナ州立大学(LSU)の英文学教授を務め、同僚のロバート・ペン・ウォーレンと共に文学雑誌『サザン・レビュー』を創刊しました。 この雑誌は、アメリカ文学における重要なプラットフォームとなりました。ブルックスはまた、詩の構造と解釈に関する著作を多数執筆し、その中でも『The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry』(1947年)は、詩の分析におけるパラドックスと曖昧さの重要性を論じた代表的な作品です。

ニュー・クリティシズムへの貢献

ブルックスは、文学作品の詳細な読解と構造分析を重視する「ニュー・クリティシズム」の主要な提唱者でした。彼のアプローチは、詩の内部構造や言語の使い方に焦点を当て、歴史的背景や作者の意図から作品を切り離して分析することを推奨しました。この方法論は、文学研究と教育に大きな影響を与えました。

ジョン・オーリー・アレン・テイト

ジョン・オーリー・アレン・テイト(John Orley Allen Tate、1899年11月19日 – 1979年2月9日)は、アメリカの詩人、エッセイスト、文学批評家であり、ニュー・クリティシズム運動の主要な人物として知られています。 彼は「フュージティブズ」や「サザン・アグラリアンズ」といった文学グループに所属し、アメリカ南部の伝統的価値観を擁護しました。

生涯と教育

テイトはケンタッキー州ウィンチェスターで生まれ、ヴァンダービルト大学に入学し、1922年に優秀な成績で卒業しました。 在学中、ジョン・クロウ・ランサムやロバート・ペン・ウォーレンらと共に「フュージティブズ」という詩人グループを結成し、詩誌『The Fugitive』を発行しました。

キャリアと業績

テイトは詩人としてだけでなく、批評家や編集者としても活躍しました。彼の代表的な詩「Ode to the Confederate Dead」は、南部の歴史と個人の内面的な葛藤をテーマにしています。 また、1938年に発表された唯一の小説『The Fathers』では、南北戦争前夜の南部社会を描き、伝統と変化の衝突を探求しました。

批評家としては、テイトはニュー・クリティシズムの推進者として、文学作品の形式と構造に焦点を当てる分析手法を提唱しました。彼の批評は、詩や文学作品を歴史的背景や作者の意図から切り離し、テキストそのものの分析を重視するものでした。

影響と遺産

テイトの作品と批評は、20世紀のアメリカ文学に深い影響を与えました。彼の詩は、伝統的な形式と深い歴史的意識を特徴とし、後の詩人や批評家に影響を及ぼしました。また、彼の編集者としての役割を通じて、多くの著名な作家のキャリアを支援しました。

モンロー・カーティス・ビアズリー

モンロー・カーティス・ビアズリー(Monroe Curtis Beardsley、1915年12月10日 – 1985年9月18日)は、アメリカの美学者・哲学者であり、特に芸術哲学の分野で著名です。 彼は「意図の誤謬(Intentional Fallacy)」や「感情の誤謬(Affective Fallacy)」といった概念を提唱し、新批評の発展に寄与しました。

生涯と教育

ビアズリーはコネチカット州ブリッジポートで生まれ、イェール大学で学士号(1936年)と博士号(1939年)を取得しました。 その後、マウント・ホリヨーク大学やイェール大学などで教鞭を執り、主にスワースモア大学(22年間)とテンプル大学(16年間)で教職を務めました。

主な業績

ビアズリーは、美学における道具主義理論と美的経験の概念を支持し、芸術作品の評価において作者の意図や読者の感情的反応に頼ることの問題点を指摘しました。 彼の代表的な著作には、『Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism』(1958年)や『Aesthetics from Classical Greece to the Present: A Short History』(1966年)などがあります。

影響と評価

ビアズリーの理論は、文学批評や美学の分野において大きな影響を与え、作品の分析における客観的アプローチを強調しました。 彼の業績は、20世紀の美学と文学理論の発展において重要な位置を占めています。

R.P.ブラックマー

※注意事項

岩波文庫「文学とは何か」において、R.B.ブラックマーと名前がありますが、どれだけ調べても情報がなかったので、おそらくこちらのR.P.ブラックマーが正しい名前かと思います。

どなたかこちらについて詳しい情報をお持ちの方はぜひコメント欄にて教えてください。

R.P.ブラックマー(Richard Palmer Blackmur、1904年1月21日 – 1965年2月2日)は、アメリカの文学批評家、詩人、劇作家として知られています。 マサチューセッツ州スプリングフィールドで生まれ、14歳でケンブリッジ・ハイ・アンド・ラテン・スクールを退学後、独学で学び、ハーバード大学の講義に出席しましたが、正式な学位は取得しませんでした。 その後、ケンブリッジの書店で働き、1928年から1930年まで文学季刊誌『ハウンド・アンド・ホーン』の編集長を務めました。

1935年に最初の批評集『The Double Agent』を出版し、1930年代にはモダニズム詩人や新批評家の間で影響力を持ちました。1940年からはプリンストン大学で創作や英文学を教え、25年間にわたり教育活動を続けました。また、同大学でクリスチャン・ガウス批評セミナーを設立・指導し、批評家としての地位を確立しました。

ブラックマーの主な著作には、『The Double Agent: Essays in Craft and Elucidation』(1935年)、『Language as Gesture』(1952年)、『Form and Value in Modern Poetry』(1957年)などがあります。 彼の批評は、文学作品の形式と価値に焦点を当て、詩や小説の深い分析を行うことで知られています。

彼の詩作品には、『From Jordan's Delight』(1937年)や『The Second World』(1942年)などがあり、1977年には『Poems of R.P. Blackmur』として詩集が出版されました。

エドムンド・グスタフ・アルブレヒト・フッサール

エドムンド・グスタフ・アルブレヒト・フッサール(Edmund Gustav Albrecht Husserl1859年4月8日 – 1938年4月27日) は、オーストリア=ハンガリー帝国(現在のチェコ共和国)プロスニッツ生まれの哲学者で、現象学の創始者として知られています。

教育と初期のキャリア

当初、ライプツィヒ大学とベルリン大学で数学、物理学、天文学を学び、1883年にウィーン大学で数学の博士号を取得しました。 その後、哲学に転向し、フランツ・ブレンターノやカール・シュトゥンプの指導の下、意識と心理学に関心を深めました。

現象学の発展

フッサールは、経験を先入観なしに記述する方法として現象学を提唱しました。彼の主著『論理学研究』(1900-1901年)では、意識の意図性や心理主義批判を論じ、『イデーン』(1913年)では、現象学的還元やエポケーの概念を紹介しました。これらの概念は、意識の純粋な構造を探求するための方法論として重要です。

影響と後継者

フッサールの思想は、マルティン・ハイデッガー、ジャン=ポール・サルトル、モーリス・メルロー=ポンティなど、多くの哲学者に影響を与えました。彼の現象学的手法は、哲学のみならず、心理学、社会学、文学などの分野にも応用されています。

晩年と遺産

1933年、ナチスの反ユダヤ主義政策により、フライブルク大学での活動が制限されました。1938年にフライブルクで亡くなった後、彼の膨大な手稿はベルギーのルーヴェン・カトリック大学に保存され、現在も研究が続けられています。

感想・まとめ

多すぎるわ。