『一般人間学』第14講まとめby森章吾

■第14講の主要テーマ

・一部にすべてが見られる

・教師の心構え

■人間の各部と身体全体との関係

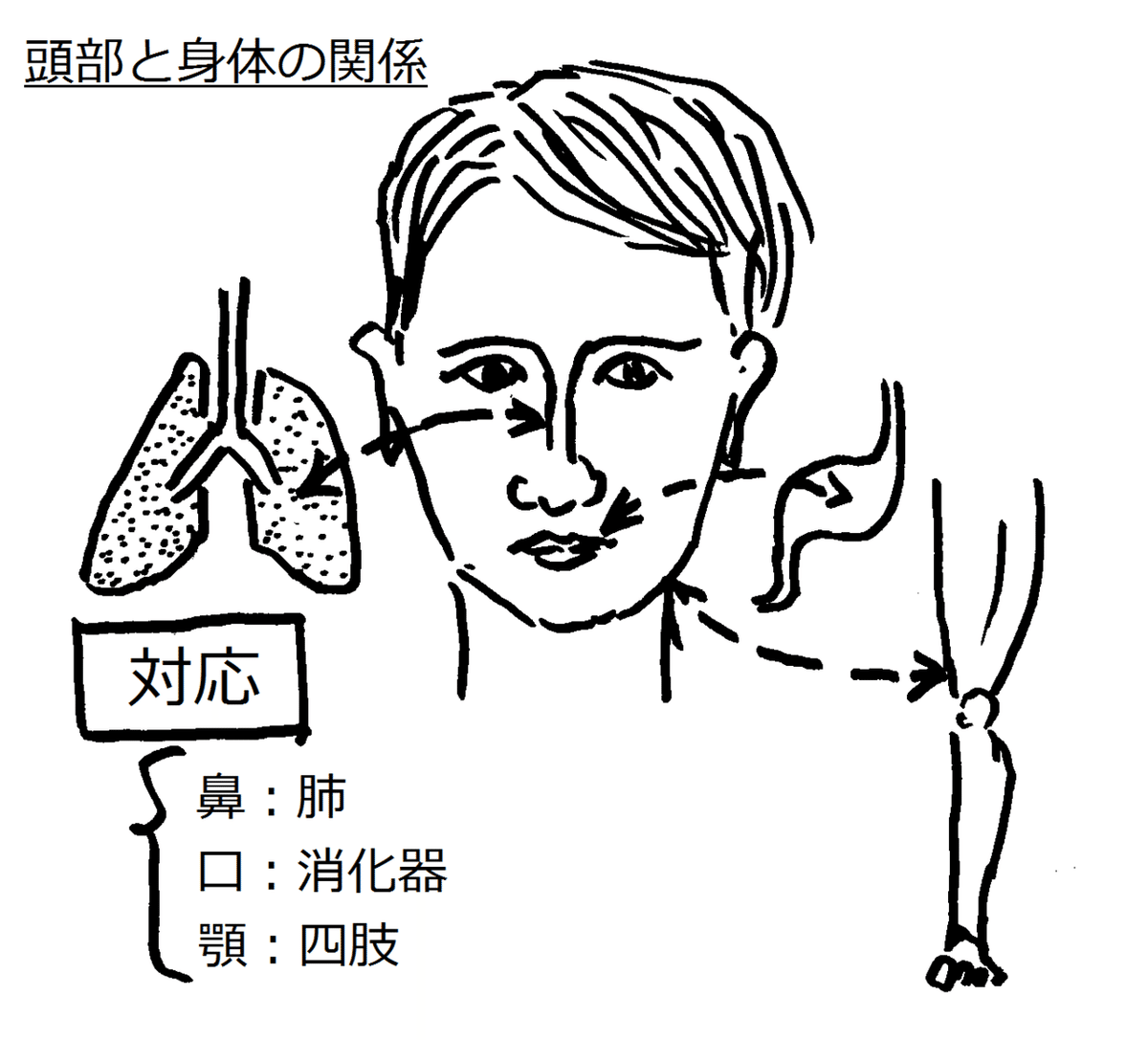

頭部には身体のすべてが肉体的な形で存在する。

頭部には、頭部的なもの(神経、感覚系)、胸部的・呼吸器系的なもの(鼻)、腹部的・消化器系的なもの(口腔)、四肢的・運動系的なもの(顎)が肉たい的な形で存在している。

■四肢系は頭部と対称

実際の手足(四肢系)は肉体的に見える。しかし、四肢における腹部、胸部、頭部は見えないくらい巨大である。つまり、人間の手足とは宇宙的な巨大身体の四肢部だけが可視になり、人間の胴体に噛みついたかたちになっている。そして、この構造は、「霊的なものが肉体的なものを喰う」という第13講のモチーフと整合性がある。

■胸部における頭部と四肢部

頭部には閉じる傾向があり、四肢には開いていく傾向がある。それは胸部の十二対の肋骨に現れている。

■変声と性的成熟

胸腹部に属する偽頭部は咽頭であり、偽四肢は生殖器である。咽頭には何らかのフォルムを生み出そうとする衝動があるが、それが物の形としては実現されず、言葉として表れる。つまり、胸胴部の偽頭部である咽頭からは、魂的な頭部である言語が作り出される。もちろん、これは通常の解剖学で説明できない。しかし、この現象は教育にとって意味がある。つまり、肉体的に頭部が完成した後には、魂的な頭部を育てる必要がある。言語を文法的にも学べるようにしてやる必要がある。固める方向で、魂的な骨組みを育てる。

また、胴部の偽四肢が育つ思春期には教育の課題も変わる。四肢的なものには、共感的に広がっていく本性がある。したがって、教材も定義的、固定的になってはならず、絶えず生き生きと動きのあるものでなくてはならない。つまり、思春期の子どもの教育にはファンタジー;が重要で、杓子定規は最悪である。

ちなみに、この関連から考えれば、性的成熟期と変声期が重なる現象も理解できる。つまり、この時期には、胴部において、偽四肢(生殖器)と偽頭部(咽頭)が最終的に成熟してくる。

■教師の心構え

この「ファンタジー」をキーワードに、シュタイナーはこの連続講演を締めくくっていく。

・教師は常に生き生きとしたファンタジーを持ち続けなくてはいけない

・常に真理へ向かおうとする勇気

「間違ったらいけない」と思ったら、ファンタジーは持てない

・真理に対し誠実であり、真理に対する責任を持つ

これらの言葉と共に、シュタイナーはこれから教壇に立とうとする人々を力づけた。

【補足】ファンタジーについて

本来のファンタジーとは、理念的なものから具体的なものを導出する力であり、思考に動きがないと生まれてこない。ルドルフ・シュタイナー著『自由の哲学』は、全体が理念的に記述されていて、それぞれの内容に対し各自がファンタジーを働かせ、その読者にとっての具体的な事実と結び付けないと理解がすすまない。その意味では、一行一行を自分のものにしながら読んでいくことでそうしたファンタジーの能力が育てられると言えるだろう。逆に、ファンタジーが十分でないと内容理解に苦戦することになる。

森 章吾はさまざまな学習に際して、文章の要約や図解化を多く行ってきた。これはそこに描かれていることのエッセンスを抽出する作業で、一般的な意味での概念化と言ってもよいだろう。これは固めていく作業という方向性を持っている。この視点で考えるとファンタジーは広げていく作業であり、学ぶプロセスは基本的にこの二つに集約することができる。

ただし、現代人にとっては広げていく作業の方が圧倒的に未熟であり、この面をとりわけ育てる必要があるし、シュタイナーもその点を深く認識していたはずである。