[小児科医ママが解] おうちで健診【Vol.2】「首がすわっている」ってどう判断するの?トレーニングしたほうがいいの?

「教えて!ドクター プロジェクト」の「乳幼児健診を知ろう!」にそって、解説させていただいている「おうちで健診」シリーズ。

前回は体重について書きましたが、今回は「首がすわる」ということについてです。

「首がすわっている」って、医師はどう判断しているのか?

首が座っていたら、たて抱っこしてOK?

健診や外来でよく聞かれることについて、書いていきたいと思います。

すべての「おうちで健診」シリーズに共通した、主な参考文献は以下です。

●米国小児科学会AAP “Bright Futures”

https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx

●「正常ですで終わらせない! 子どものヘルス・スーパービジョン」

阪下和美、東京医学社、2017年

●「ベッドサイドの小児神経・発達の診かた(改訂4版)」

桃井眞里子・宮尾益知・水口雅、南山堂、2017年

●「乳幼児健康診査・身体診察マニュアル」

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/manual.pdf

平成29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター

首がすわっているか?は「引き起こし45°」で判断。

「教えて!ドクター」では「お子さんをたて抱きにしてみて、首が自由に動かせるか」で判断してみてください、という流れです。

もちろん、ご自宅でやる範囲なら、これで十分かと思います。

が、ここではせっかくなので、もうちょっとふみこんで。

小児科医はどのように「首がすわっているか」と判断しているか、書いていきます。

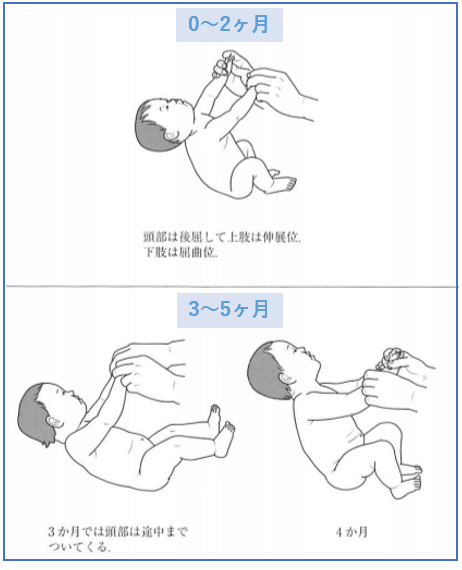

結論としては「引き起こして45°で首がついてくるか」で首が座すわっているかを判断しています。

赤ちゃんをあお向けにした状態で、両手を持って、

ゆっくり引き起こしてあげます。

地面から45°くらい引き起こしたときに・・・

●ちゃんと頭がついてくるか。

●頭と体が平行な状態になるか。頭が後ろに倒れないか。

●同時に、ヒジや肩関節にちゃんと力が入り、腕を曲げているか。

こういった点を、小児科医は見ています。

逆に、地面から60°くらいまで引き起こしても、頭がダランと後にのけぞったままだったり、首がガクンと前にたれさがったり、という状態は「首がすわっていない」状態です。

おお、これなら家でできそう。

と思っていただいたなら、ちょっと赤ちゃんと遊びがてら、

プレイマットなどの上で、トライしてみてもらって良いです。

・・・が、意外と!これ、実はむずかしいんです。

あんまりゆっくり引き起こしすぎると、首がすわった・すわってないに関わらず、頭はだらーんと後ろにたれます。

生後4ヶ月の赤ちゃんは、体にくらべて頭がまだ大きい・重いからです。(どんなにスタイル良くても、この時期の赤ちゃんは4頭身くらいです。頭が身体にしめる割合は、菜々緒の2倍以上です。)

基本はゆっくり、なんですが、ある程度のスピードで引き上げないと、ちゃんと首がついてきてるかどうかは判断できないのです。

ほかには、このように引き起こしたあとに「お座りさせて見てみる」方法もあります。

赤ちゃんをあお向けにした状態で、両手を持って、ゆっくり引き起こしてあげます。

ずーっと、地面から90°くらいになるまで起こしてきて、赤ちゃんがちょこんと、お座りしているような状態にします。

なお、まだこの月齢では、赤ちゃんは一人でお座りはできません。

必ず体全体もしっかり支えてあげてください。

●生後3ヶ月ころは、お座りのバランスがちょっと崩れると、すぐに首もガクンと前にくずれます。

●生後4ヶ月ころになると、ぐらつきがほぼなくなります。お座りにした状態でちょっとだけ、左前や右前に肩を軽くゆすってみても、首が前後に大きくガクンとなったり・そこから元の位置に首を立ち直したりできない、というのがなければ、「首がすわった」といえます。

・・・これもまた、一人でお座りできない赤ちゃんを、しっかり両手で支えつつ、首の状態を見る、ということで、意外とやってみると気力と体力を使います。

そして、どちらの方法も、赤ちゃんの機嫌が悪いとうまくいきません。

たとえ首がすわっていても、この時期の赤ちゃんが泣くときは、頭を激しく後ろに反りますし、その勢いで、重い頭が前に後ろにガクンガクンします。

というわけで、小児科医が「首がすわっているか」判断する方法を一応書いてみましたが、ムリにおうちでここまでやらなくて良いです。

「教えてドクター!」のとおり、たて向きに抱っこしてみて、の判断で良いと思います。

ちなみに「首がすわってたら、もうたて抱っこしてもいいですか?」と聞かれることも多いです。

小児科医の答えとしては「たて抱っこしてもいいけど、まだ頭大きいから、必要に応じて支えてあげてね」いうところです。

前述のとおり、この時期の赤ちゃんは4頭体です。頭、デカくて重いです。

機嫌わるくて泣いたり、爆睡して力が抜けたりすると、(首の座りとは関係なく)頭が突然、ダラーン・ゴローン、と後ろに抜けることも多くあります。

明らかに異常なのは、「生後5ヶ月」で首がすわっていない状態。

3~4ヶ月健診で首がすわるかを判断するのは、この時期に多くの赤ちゃんが首が座るからです。

「お座り」「ハイハイ」「一人で歩ける」などは、かなり個人差が大きい発達ですが、「首が座る」というのは各国共通して、生後3~4ヶ月のころです。

さきほどの引き起こしや、お座りでの首のすわりを見て「あれ?首がすわっていないかも。」と思ったとき、小児科医はどうするか。

その子のお産まれになった週数や、その他の体の筋肉の発達・緊張具合、ほかに診察で気になることがあるか、などにもよるのですが、およそ以下のように対応しています。

●もしまだ、生後3か月~4か月「前半」であれば、約2週間~1か月後くらいに、経過を見させてもらいます。

●もう生後4か月「後半」やそれ以上の場合、またほかに明らかに診察で気になるところがあれば、検査を考えていきます。

安全な状態での「うつぶせタイム」は、頭の形・SIDS対策としても、効果的。

そもそも、無理やりなにか運動させたり、トレーニングさせたりしたところで、本当に赤ちゃんの運動発達がうながされるのかは、絶対的なエビデンスはありません。

たとえば寝返り。

大人が何回も、赤ちゃんを左右にゴロン!とさせたところで、必ずしも発達に良い影響があるかというと、言い切れません。

そもそも赤ちゃんが「寝返りしたい!」「寝返りしたら、自分の横にあるオモチャをとれる」という気持ち・思いがあって、はじめて寝返りしようとする・できるようになるからです。

赤ちゃんの運動の発達には、赤ちゃんの気持ち・心の発達も大事なんですね。

だからたとえば、赤ちゃんに寝返りしてほしいな~と思ったら、赤ちゃんのちょっと離れたところにオモチャをおいたり、赤ちゃんの後ろから親御さんが話しかけたり、といった働きかけを、オススメしている本も多いです。

大人がゴロンゴロン寝返りさせるんじゃなくて、赤ちゃんに「寝返りしたら、もっと楽しいことあるよ!」って分かってもらうための働きかけですね。

というわけで、いろんな「赤ちゃん体操」があるんですが、医学的には、正直、やろうがやらまいが、どっちでもいい、って感じです。

首の座りについても、これをしたから絶対に、首のすわりがうながされる・早くなる!というエビデンスがあるものはないです。

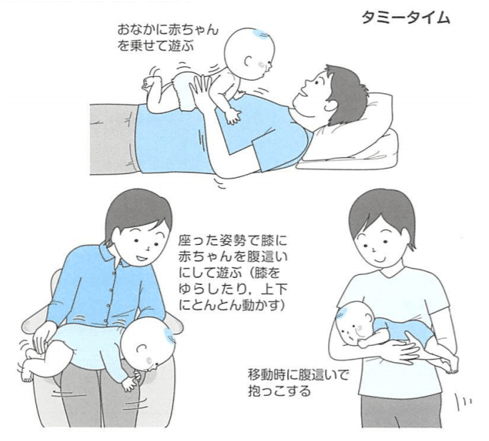

が、「(安全な状態での)うつぶせタイム」は、小児科医としてもオススメです。英語では”tummy time”と呼ばれるものですね。

「安全な状態で」というのは、「お子さんがご機嫌に起きている時間で、親御さんが目が届く状態で、プレイマットなどの上で」というものです。

生後3ヶ月くらいになると、うつぶせにした時に、首や胸をがんばって少しだけあげようとする赤ちゃんもでてきます。一方で、まだベターっと、顔や胸を地面につけている赤ちゃんもいます。

うつぶせの姿勢は必ずしも、こうだから絶対に異常!とかいうものはないですが、

首がすわってくると、基本的には徐々に、首をあげたり・胸で体を支えようとしたりするので、首がすわってきたかな~?という一つのサインにはなります。

さきほどの引き起こしや、お座りでの判断がむずかしければ、おうちでは「うつぶせの姿勢で、どこまで首が上げられるか・胸で支えようとしているか」も、首がどれくらいすわっているかの判断のひとつになるでしょう。

小児科医として、このうつぶせタイムがオススメなのは、首や上半身の筋肉がきたえられる、という以前に、頭の形や、乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策にもなるからです。

詳しくはそれぞれ、前回の記事をご覧ください。

いかがでしょうか。

首のすわり1つとっても、結構奥深いですよね。

「首、すわってますよ~!」「いいですねーもう少しですねー!」などという何気ない一言の裏側に、私たち小児科医が、色々な点を診させていただいていることが伝われば幸いです

そして楽しみながらtummy time・うつぶせタイムをとっていただき、赤ちゃんの首トレをしつつ、頭の形やSIDS対策もしていただけたら、なお嬉しいです。

(この記事は、2023年2月19日に改訂しました。)