[小児科医ママが解説] おうちで健診:股関節脱臼。おうちで見られるポイントは?シワに左右差があるけど脱臼なの?

「教えて!ドクター プロジェクト」の「乳幼児健診を知ろう!」にそって、解説させていただいている「おうちで健診」シリーズ。

今回は「先天性 股関節 脱臼」がテーマです。

「発育性 股関節 形成不全」と言われることもありますが、

まさに生後3~4ヶ月の健診で、小児科医が注意してみているものです。

おうちで見られるポイントはある?

足のシワに、左右差がある気がするけど、大丈夫?

今回はそんなテーマを見ていきましょう。

今回の参考文献はこちらです。

●UptoDate

“Developmental dysplasia of the hip: Treatment and outcome”

“Developmental dysplasia of the hip: Clinical features and diagnosis”

“Developmental dysplasia of the hip: Epidemiology and pathogenesis”

●先天性股関節脱臼予防と早期発見の手引き

●乳児健康診査における股関節脱臼 一次健診の手引き

●乳児健康診査における股関節脱臼二次検診の手引き

●「ベッドサイドの小児神経・発達の診かた(改訂4版)」

桃井眞里子・宮尾益知・水口雅、南山堂、2017年

●「乳幼児健康診査・身体診察マニュアル」

平成29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター

赤ちゃんのお股の関節は、みんな不安定。抱っこの仕方や向きぐせなどで、さらに関節が不安定になるのを防ぐのが大事。

「先天性 股関節 脱臼」あるいは「発育性 股関節 形成不全」が、そもそもどんな状態なのか、意外とイメージするのはむずかしいです。

「脱臼」というと「骨がすごいズレている・痛そう」といったイメージがあるかもしれませんが、こうした状態とはちょっと違います。

もともと赤ちゃんの体の中にある、骨と骨の間は、すごい間があいています(まだ骨化ができていないため)。お股の関節も同じです。

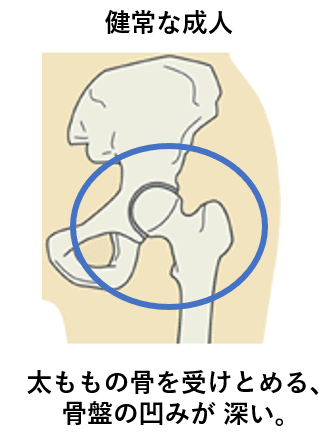

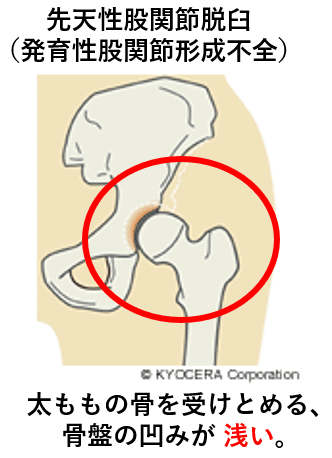

※「関節が痛い」ホームページの図を編集させていただきました。

「太ももの骨(大腿骨)を受けとめる、骨盤の骨の部分(寛骨臼)」は、アイスクリームをすくうカップみたいに丸く凹んでいます。

が、赤ちゃんはここのカップ部分が、浅くて、大人みたいに凹んでいません。

もともとみんな、太ももの骨と、それを受けとめる骨盤の骨の部分とが、ずれやすい状態で産まれてくるんですね。

つまり産まれてくるときは、(大人と比べると)赤ちゃんはみんな、ある程度、脱臼して・脱臼しやすい状態です。

たとえばお腹の中で骨盤位・逆子だった赤ちゃんは、足の位置の関係で、より脱臼しやすい状態になっています。

「先天性 股関節 脱臼」の「先天性」というのは、こうした生まれ持った「脱臼のしやすさ」に注目した呼び方です。

そして、産まれてきた後に、ずっと股関節をピンとのばした状態でおくるみしてしまっていたり、抱っこの仕方で足が自由に動かせない時間が長かったり・・・といった要因がくわわると、さらにこの太ももの骨と、骨盤の骨とがずれやすくなって、脱臼が進んでしまいます。

生まれてくるときから、ある程度みんな脱臼しやすい状態にある。

そして、産まれた後に育つ過程で、

おくるみや抱っこのクセが加わるともっと脱臼しやすくなるよ。

そんな状態に注目した呼び方が「発育性 股関節 形成不全」です。

医学的には細かい定義のちがいなど、色々ありますが、基本的にはどちらも同じ一連の状態を指している、と思っていただいて構わないです。

(世界的には「発育性股関節形成不全」と呼ぶ流れになってきていますが)ここでは「教えて!ドクター!」のフライヤーに沿って「(先天性)股関節脱臼」で統一しますね。

3~4ヶ月健診では(多いと)10人に1人くらい、整形外科に紹介。でも実際に、脱臼(や亜脱臼)しているのは、1000人に1~3人くらい。

先天性股関節脱臼は、1970年代には、5%くらいいたと言われています。

現在は1000人に1~3人、つまり0.1~0.3%くらい。

だいぶ減ったように見えますね。

昔は、今のように赤ちゃんが足を自由に動かせるオムツじゃなかったこと。抱っこの仕方も、足を固定するような横だっこが多かったこと。

いろんな要因が影響しています。

産まれた後のオムツや抱っこの仕方を工夫して、予防の対策をすすめた結果、以前よりも減ったのではと言われています。

一方で、医師も股関節脱臼のお子さんを見る機会が少なくなったことから、最近はむしろ、見逃していないかという問題もでてきています。

ここ数年で「股関節脱臼のお子さんを見逃さないようにしよう!」という流れがつよまり、かなり積極的に、3~4ヶ月健診でひっかけるようにしています。

実際に、あとで紹介する項目に準ずると、3~4ヶ月健診でいらしたお子さんの10~15%くらいが、二次検診、つまり整形外科での検査に紹介されています。(小児保健研究 第75巻 第2号 2016(149-153))

そして画像の検査をした結果、実際に脱臼しているお子さんは0.1%くらい。完全に脱臼しているわけじゃないけど、ちょっと脱臼しかかっている亜脱臼が1%くらい。

そして、冒頭で説明した「太ももの骨を受け止める、骨盤の骨の丸い凹み」が通常よりもさらに浅く、今から脱臼になりやすい状態(臼蓋形成不全)のお子さんが10%くらい、という割合です。

(これは2013年に発表された、1000人以上の生後3ヶ月の赤ちゃんを対象にした、全国調査の結果です。)

「開排(かいはい)制限=お股の開きづらさ」があれば、整形外科へ紹介。

「シワの左右差・家族歴・女の子・骨盤位(逆子)」のうち2つ以上ある場合も、紹介。

じゃあ、そうした股関節になんらかの問題を抱えたお子さんを、私たち小児科医がどのように見つけ出そうとしているのか。

ざっくり言えば、以下のような感じです。

【3~4ヶ月健診で、整形外科へご紹介されるパターン】

●「開排(かいはい)制限=お股の開きづらさ」がある。

●(開排制限がなくても)「シワの左右差・家族歴・女の子・骨盤位(逆子)」のうち2つ以上ある。

「おっと。ウチの子、女の子+逆子ですよ。」って方、いらっしゃいますか?そういうお子さん、もれなく全員、健診から整形外科に紹介する流れです。

たとえ小児科医がみて、お股が開きづらいな~とか思っていなくても、です。

それくらい、わりと気軽な感じで、整形外科の先生に見てもらおうね~見逃すよりいいよね~っていうのが、いまの流れです。

上にも書きましたが、3~4ヶ月健診でいらしたお子さんのうち、10~15%くらいが、こうして整形外科に紹介されるんでしたよね。

なので「念のため整形外科の先生に紹介しますね~」と健診で言われても、「ああ、うちの子なんか、お股の様子がおかしかったからだ・・・」とか思う必要はありません。

むしろ、しっかり見てもらってラッキー♪ぐらいに思ってもらってOKです。

さて【3~4ヶ月健診で、整形外科への紹介を検討するポイント】の中で、診察する点は2つあります。

●開排(かいはい)制限:お股が開きづらくないかどうか

●大腿・鼠径部の皮膚溝:太ももや、お股のシワに左右差がないか

これについて見ていきましょう。

※以下、写真はすべて「乳児健康診査における股関節脱臼二次検診の手引き」から抜粋・参照しています。

開排(かいはい)制限:お股が開きづらくないかどうか。

シワの左右差がなくても、逆子じゃなくても、「開排(かいはい)制限」があると、必ず整形外科に紹介します。

「お股が開きづらくないか」というポイントです。

あお向けにして、お子さんのお股をガニ股状に、ゆっくり開きます。

このとき、しっかり開くことができず、お股が床から浮いてしまう状態を「開排(かいはい)制限」といいます。

ちなみに向き癖の反対側のお股が、開きにくいことが多いです。

・・・実際やってみたらわかるんですが、細かい角度とか、ぶっちゃけわかんないですよねw

別に私たち小児科医も、健診のときに、分度器を持ってきて、お子さんのお股が○°開いてる、とかやるわけじゃないです。

が、一応、定義上は20°って決まってるよ、っていうことです。

というわけで、ご自宅で見られる範囲としては、

お股を開いてみた時に、

「あれ、右とくらべて、左のお股が開きにくい。」

「左のお股のほうが、床から浮いている。」

という感覚があるかどうか

くらいでしょう。

そして以下のポイントにも気をつけていただきたいです。

①男の子は、正常でも、両側のお股が開きにくいことがある。

②クリッという音は、必ずしも、脱臼ではない。

①男の子は、正常でも、両側のお股が開きにくいことがある。

男の子は(女の子にくらべて)関節の開きが固い。

そのため、別に脱臼しているわけじゃなくても、両側のお股の関節が開きにくい・床にちゃんと接触しないことがあります。

そもそも、開排(かいはい)制限の有無では、股関節脱臼は意外と正確に判断できないんです。

【開排(かいはい)制限の検査では、脱臼は意外と判断できない】

●股関節が脱臼してます!というお子さんのうち、この「開排(かいはい)制限」の検査でひっかかるのは69%くらい(感度)。

→ つまり、股関節脱臼が実際にあるお子さんでも、「開排(かいはい)制限」の検査でひっかからない・見逃してしまうお子さんが31%くらいいる。

●股関節は脱臼していないよ~っていうお子さんのうち、この「開排(かいはい)制限」の検査でひっかからないのは、45%(特異度)。

→ つまり、実際には股関節脱臼はないお子さんでも、「開排(かいはい)制限」の検査でひっかかってしまう・整形外科での検査に回されるお子さんが55%くらいいる。

※参考:J Pediatr Orthop. 2001;21(5):668-670

というわけで・・・

<今回の安心材料 その1>

お家でもし、お子さんのお股が開きにくい!と思っても・・・

●実際には、股関節脱臼は「ない」割合のほうが多い。

●男の子の場合は、正常でも、股関節がそもそも開きにくいこともある。

②クリッという音は、必ずしも、脱臼ではない。

「足がクリッていう気がするんですけど、脱臼とかでしょうか?」

これも実は、たびたび質問をいただきます。

診察させていただくと、そもそもはお股ではなくて「膝」のクリッという音で、しかも別に脱臼しているわけではなく、よく両足とも動かせている。つまり正常。

…というオチが多いです。

もし仮に「お股」のクリッという音だったとしても、それは必ずしも股関節脱臼ではないです。

赤ちゃんは、まだどうしても骨と骨の間があいているんですよね。別に脱臼していなくても、お股を動かすことによって、致し方なく音が出る、ということはよくあります。

また、このクリッが心配で、何度もお股を開いたり・動かしたり、その間につい力が入ったり・・・ということがないようにしてください。太ももの骨がすり減ったり・傷ついたりするおそれもあるからです。

というわけで・・・

<今回の安心材料 その2>

お家でもし、お股を開いた時にクリッという音がしても・・・

●股関節の脱臼には、必ずしも関係はない。

●クリッとしすぎると逆に骨を傷つける可能性があるので、やりすぎない。

大腿・鼠径部の皮膚溝:太ももや、お股のシワに左右差がないか。

「お股のシワが、左だけ1本多い気がするんです。」など、シワの左右差も、非常によくご質問をいただきます。

たしかにシワの左右差は一つの手がかりにはなりますが、とくに脱臼していない正常な場合でも、太ももやお股のシワに左右差があることはあります(※具体的に○%でみられる、というデータが欲しかったのですが、現時点での文献や報告を見つけられませんでした)。

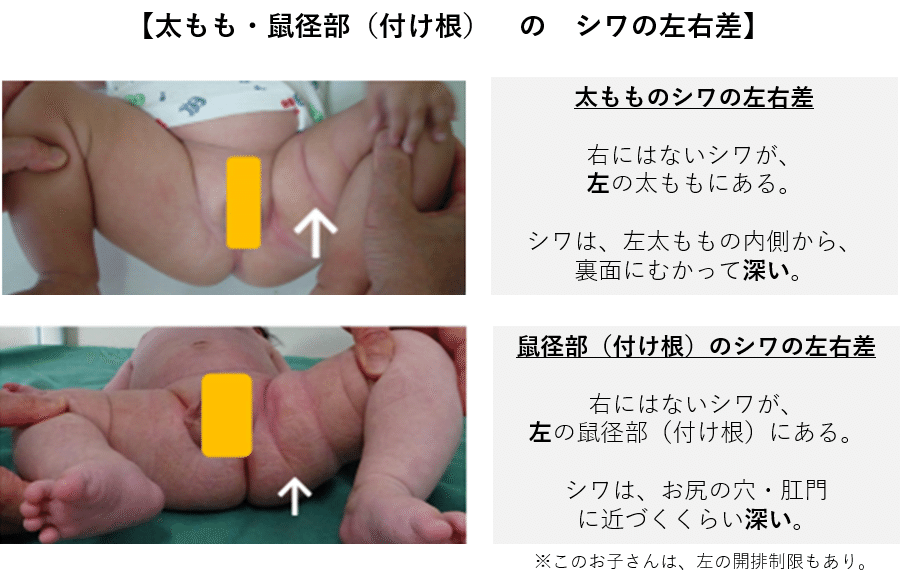

健診などで「医学的に左右差のあるシワ」というのは、以下の場合を指しています。

【股関節脱臼をうたがう「医学的に」左右差のあるシワ】

①「鼠径部(そけいぶ)=太ももの付け根」や、陰部に近いあたりのシワの左右差。

②足の内側から、裏側にまで届くような、深いシワ。

太ももよりは、「鼠径部(そけいぶ)=太ももの付け根」や、陰部に近いあたりの、シワの左右差のほうが、より股関節の脱臼に関係があるという報告があります(J Pediatr Orthop. 1990;10(3):331-334.)。

またより「深い・裏側にまで届くような」シワが、より脱臼に関係があるのでは、とされています。

たとえば陰部に近いあたりのシワなら、太ももの内側から始まって~お尻の穴・肛門をこえて~太ももの裏側にまで届くような深いシワです。

というわけで・・・

<今回の安心材料 その3>

お家でもし、お股のシワに左右差があると思ったら・・・

●つけねにある、しかも足の裏側にまで届く、深いシワの左右差だけを、カウントする。

●脱臼がなくても、シワの左右差があることもある。

いかがでしょうか。

たった2つの項目ですが、実は結構奥深いんです。

小児科医は3~4ヶ月健診で、こんなこと考えながら、お子さんのお股を開いたり・閉じたりしてます。

さて、股関節脱臼をうたがうほかのポイントとして、女の子であること。ご家族の既往があること。骨盤位(逆子)であること。がありました。

これらが実際どれくらい、股関節脱臼のリスクをあげているのか。などなどを、次回見ていきたいと思います。

(この記事は、2023年2月20日に一部改訂しました。)