[小児科医ママが解説] おうちで健診:股関節脱臼の予防のためにできること ①向き癖 ②抱っこ ③おくるみ

「教えて!ドクター プロジェクト」の「乳幼児健診を知ろう!」にそって、解説させていただいている「おうちで健診」シリーズ。

先天性股関節脱臼の3回目、ラストです。

前回までは、健診では小児科医がどんなことに注意して診察をしているのか(家でも見られるポイントがあるか)、

また、女の子・逆子・家族歴がどれくらいリスクになっているかなどを、見てきました。

今回は、ご自宅でできる「先天性股関節脱臼の予防法」です。

前の記事でもお伝えしたとおり、赤ちゃんはみんな、ある程度うまれながらにして、太ももの骨がズレやすい状態です。

これがさらにズレて脱臼の状態にならないために、ご自宅でできることがあります。

健診や検査をうけるまでの時間を、少しでも前向きに・有効にすごしていただける助けになれば、幸いです。

今回の参考文献はこちら。

●UptoDate

“Developmental dysplasia of the hip: Treatment and outcome”

“Developmental dysplasia of the hip: Clinical features and diagnosis”

“Developmental dysplasia of the hip: Epidemiology and pathogenesis”

●先天性股関節脱臼予防と早期発見の手引き

●乳児健康診査における股関節脱臼 一次健診の手引き

●乳児健康診査における股関節脱臼二次検診の手引き

●赤ちゃんが股関節脱臼にならないように注意しましょう

●日本義肢装具学会誌 Vol.34 no.3 2018

※以下の画像について、注釈がない限りは「先天性股関節脱臼予防と早期発見の手引き」から編集させていただきました。

向きぐせは脱臼のリスク。向きぐせ対策は、頭の形・乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策としても有効!

生後3ヶ月くらいまでは、向きぐせのある赤ちゃんも多くいます。

お腹の中にいたときの頭の形や姿勢の影響もありますし、また、「非対称性緊張性頚反射(ATNR)」とよばれる神経の反射が残っている時期、という理由もあります。

(あお向けの時に、左や右をむこうとすると、弓矢をひいたような姿勢になる反射です)

(桃井眞里子・宮尾益知・水口雅、南山堂、2017年)

生後3ヶ月を過ぎてくるとこの反射もなくなってきますし、

向きぐせがあるだけ、で股関節脱臼に必ずしもなるわけではないです。

しかし…

向き癖が強くて、頭の形に左右差がでる

→ 生後3ヶ月をこえても、ずっと向き癖がつづく・より強くなる

→(右を向きやすい癖の場合)左の足や股関節が、立て膝の状態がつづく

→ 左の股関節脱臼のリスクが上がる

という可能性があるといわれています。(Clin Orthop. 1960;16:203. など)

というわけで、向きぐせをなるべく強くつけなけないことで、股関節脱臼のリスクを減らそう!ということになります。

向きぐせ対策については、前回の記事にもあげていますが、

あらためてポイントを見てみましょう。

【向きぐせを強くつけないための対策】

●「寝るときの、親御さんとお子さん」の左右位置を固定しない。

●「横向き抱っこをするときの、お子さんの頭の向き」の左右を固定しない。

●「お子さんの横に、オモチャを置くときの向き」の左右を固定しない。

●向きぐせの反対側から、話しかける。

●バウンサーや抱っこひもなど、長時間の同じ姿勢を避ける。赤ちゃんの自由な動きを制限しない。

●保護者が見ていて・安全な状況で、うつぶせの時間を積極的にとる。

※「先天性股関節脱臼予防と早期発見の手引き」では、「寝る時に、向き癖側にタオル入れる」と書いてありますが、これはオススメできません!

赤ちゃんの寝床にタオルやブランケット・枕をいれることは、乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクになるんでしたよね。

起きている間だけ、ならOKです。

生後まもない赤ちゃんは、寝ているか・授乳しているか、の時間がほとんどですが、親御さんの利き手によって、赤ちゃんがとる姿勢や左右の位置が、おのずと固定されてきます。

親御さん・お子さんがムリのない範囲で、左右をチェンジしたり・授乳や抱っこの姿勢を変えたりするなど、色んなバリエーションがあるほうが良いでしょう。

リスト一番下の」安全な状況で「うつぶせ時間」を取る。」も、ぜひやっていただきたい対策です。

親御さんが見ていられる・お子さんもご機嫌が良いときに、子ども用のプレイマットなど、安全な状況で「うつぶせ時間」を取る。これもまた、乳幼児突然死症候群(SIDS)対策になるんでしたよね。

1日のうち、どれくらい、うつぶせ時間をとったらいいのかは定かではありません。

一応、頭の形の左右差対策としては「1日3~30分くらい」という目安が提示されています(Neurosurgery. 2016 Nov;79(5):E627-E629.)ので、一つの目安になるかと思います。

なお、赤ちゃんの向きぐせは「右を向く」クセがある赤ちゃんが多いとされています。

これはお母さんが右利きが多く、その結果、抱っこや授乳のときの姿勢で、赤ちゃんが右を向きやすいシチュエーションが多くなることも一因です。(そのほか、産まれる前、お腹の中での赤ちゃんの姿勢も関係しているのでは?としている説もあります。)

その結果、左の足・股関節が立て膝の状態がつづくことで、左の股関節脱臼のリスクが上がるお子さんが多いです。

実際に、2013年に発表された日本のデータでは、先天性股関節脱臼のうち69%が左側だったという報告です。(小児保健研究 第75巻 第2号 2016(149-153))

先天性股関節脱臼は左が多いというデータは、海外でもあります。(①ISRN Orthop. 2011;2011:238607. Epub 2011 Oct 10. ②Eur J Radiol. 2012 Mar;81(3):e344-51. Epub 2011 Nov 26.)

赤ちゃんが「M字型に足を開ける」抱っこ。

間違った抱っこも、股関節脱臼のリスクを上げるといわれています。

どういう抱っこだと、どれくらい脱臼のリスクがあがるのか、という明確な数字をだしている報告はありません。

が、単純に・物理的に考えても、膝をピンと伸ばした状態だったり、赤ちゃんにとって不自然な姿勢でずっと固定したりするような抱っこは、望ましくありません。

【脱臼のリスクにならない、抱っこのポイント】

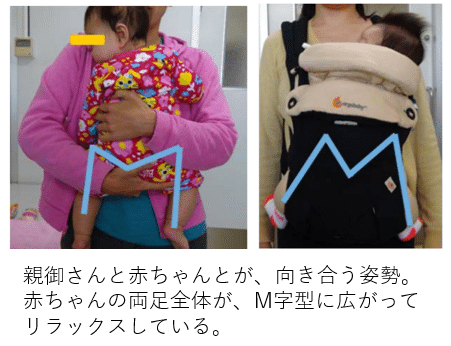

●親御さんと赤ちゃんとが、向き合う姿勢。

●赤ちゃんの両足全体が、M字型に広がってリラックスしている。

●赤ちゃんの両膝が、ピンと伸びていない。

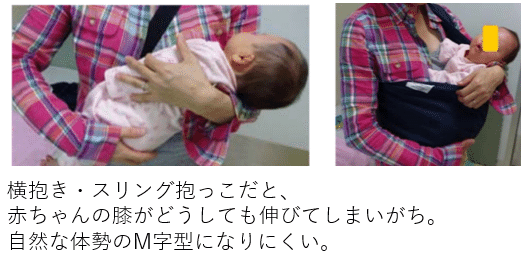

もちろん、横向き抱っこや、スリングを使っちゃいけない!というわけではありません。お母さんの体調だったり、赤ちゃんの好みだったり、いろんな理由で、横向きやスリングが楽な場合もあると思います。

ただしいつも・長時間、横向きやスリングでの抱っこだと、赤ちゃんの股関節や足に負担がかかる可能性がある、ということだけ、頭の片隅においてもらえたら嬉しいです。

正しいおくるみで、脱臼や、乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策にも。

おくるみをすること自体は、決してわるいことではありません。

しかし間違ったおくるみは、股関節脱臼のリスクになりうる、という報告は複数の研究でされています。

(①Clin Orthop Relat Res. 1968;56:179. ②ISRN Orthop. 2011;2011:238607. Epub 2011 Oct 10. ③J R Coll Surg Edinb. 1989;34(2):85. ④Saudi Med J. 2003;24(10):1118.)

間違ったくるみかたによって、赤ちゃんの股関節が内側にねじれたり、伸ばされて不自然な状態で固定されたりすることが原因です。

(Arch Dis Child. 2014;99(1):5.)

米国小児科学会AAPが推奨しているおくるみの方法など、詳しいことは、前回の記事を参照にされてください。

ここではポイントだけ再掲しておきます。

【正しいおくるみのポイント】

①腕はしっかりめ・足はゆるめに巻く。

②キツく巻きすぎない。

また乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策という観点からは、

おくるみは生後2~3ヶ月ころに卒業を考える、のがベストでしたね。

どうでしょうか。

あらためて、ご自宅でできる対策をまとめておきましょう。

【おうちでできる、先天性股関節脱臼の予防ポイント】

●向き癖対策

→寝るとき・授乳のときの左右もかたよりなく。

→「安全なうつぶせタイム」は、乳幼児突然死症候群の対策にもなる。

●正しい抱っこ

→赤ちゃんの足がM字型でリラックスに広がるように。

●正しいおくるみ

→足はゆるめに巻く。生後2~3ヶ月すぎたら卒業を検討。

そして、前回・前々回の記事もまとめて、受診をしたほうが良い目安もまとめておきます。

<先天性股関節脱臼をうたがって受診する目安>

【開排(かいはい)制限がある】

●お股が開きづらく、床から明らかに浮く。

※クリッという音は、重要ではない。

※男の子の場合、(健常でも)両側の股関節が開きにくいことがある。

【以下の3つのうち、2つ以上あてはまる:①シワの左右差がある ②女の子 ③骨盤位(逆子)で産まれた ④家族歴がある】

※補足「①太ももや、お股のシワの左右差がある」について

●より陰部や太ももの付け根に近いシワが、重要。

●足の内側から、裏側にまで届くような、深いシワをカウントする。

※太ももの浅いシワの左右差は、健常でも見られる。

※補足「④家族で、股関節の病気の人がいる」について

・おもに2親等以内(お子さんの、両親・祖父母・兄弟姉妹)の家族。

※具体例

・子どもの頃に、股関節にギプスをつけていた家族がいる

・子どもの頃に、股関節をベルトで巻いて治療していた家族がいる

・子どもの頃から、足を引きずる・歩き方が変な家族がいる

・おじいちゃん・おばあちゃんが、最近、股関節に金属を入れる手術をした

実際に整形外科に紹介をされたあとは、整形外科の先生の診察のほか、エコーやレントゲンといった画像の検査を受けます。

最近は、被曝をしないエコーの検査をすすめている病院も少なくありません。

そして先天性股関節脱臼と診断され、必要な場合は、治療にうつっていきます。

生後6ヶ月未満であれば、パブリックハーネス(リーメンビューゲル装具)が90%近い成功率があります。

(①J Bone Joint Surg Br. 2002;84(3):418. ②J Bone Joint Surg Br. 2007;89(2):230. ③J Bone Joint Surg Br. 2010;92(7):1013. など)

が、生後6ヶ月をこえると、この装具による成功率は50%未満に下がってくるので、もっと大掛かりな装具や、手術も含めた別の治療を検討しなければいけなくなります。

(Weinstein SL. Developmental hip dysplasia and dislocation. In: Lovell and Winter's Pediatric Orthopaedics, 7th ed, Weinstein SL, Flynn JM (Eds), Woltersk Kluwer Health, Philadelphia 2014. p.983.)

・・・となると、もし先天性股関節脱臼をうたがった場合、生後4ヶ月いっぱいまでには、整形外科に紹介をうけたいところです。

いかがでしょうか。

股関節について健診で指摘を受けると、びっくりしたり、ショックを受けたりする方もいらっしゃるかもしれません。

でも、股関節の異常については、早めに発見することが大事なんですね。

「早く見つけてもらえてラッキー!」という気持ちで、

ぜひチェックしてもらってください。

(この記事は、2023年2月20日に一部改訂しました。)