ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑰~ 続・ニェルパーハ島探検!

ニェルパーハ島、実はこんな感じのところでした。

一周約15kmほど。黄色の印が宿泊した漁師小屋。

■ シギ・チドリ類を求めて

2016/7/5 二日連続のコクガンコロニーの調査から、一夜明け(そもそも白夜だけど)、9:00起床。

流石に疲れていたようで、みんな爆睡。昼までだらだら。

天気は穏やかで最高!!!

花も咲いてきたし、虫も飛んでいる!

これから、夏になるのかなぁ!という感じである。

昼からヘルニアを患った重い腰を上げ、シギ・チドリ類の調査に邁進する。

レナデルタでは、これまでシギ・チドリ類にフラッグがつけられたことがなさそうなので、ここのシギ・チドリ類がどこに行くのか大変興味深い!

ということで、出発前に事前調整をして、赤×2のカラーリングをつけていいことになっていたのだ!

足環は、ワロージャ氏のモスクワリングを使わせていただく。

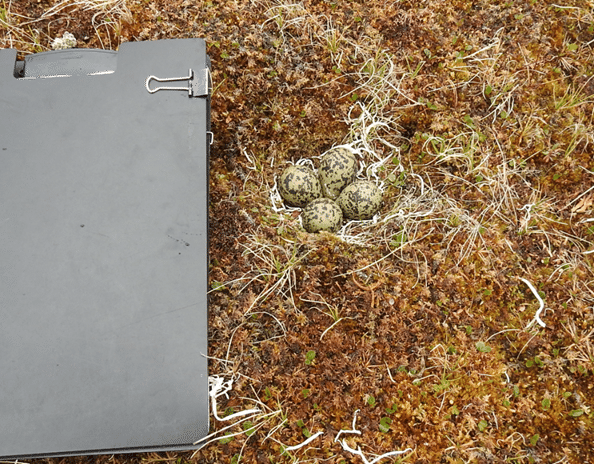

そして、ひたすら巣を見つけては、ボウネットと呼ばれる罠を巣にかけて、捕獲する、の繰り返し。

この島を離れる7月12日まで、天気が大丈夫な日は、ずーっとシギ・チドリ類を追い求めた。

小屋周辺は、ヨーロッパトウネンとハイイロヒレアシシギが多い。

ヨーロッパトウネン↓

ハイイロヒレアシシギのオス。ヒレアシシギの仲間は、オスだけが抱卵、子育てをする鳥。メスは卵を産んだ後、オスに託して、また次のオスを探す。

なるほど、見事なヒレ足です。

こちらはヒナ。いっちょ前にヒレ足になっている。

小屋から少し足を延ばすと

ハマシギのメス

繁殖中なのに換羽中。ここで繁殖する亜種Calidris alpina centralisはそういう換羽をするようである。

サルハマシギのメス。日本ではなかなかお目にかかれない夏羽!

アメリカウズラシギ

ダイゼン。ちなみにでかすぎて、はまる金属足環がなかった。

小屋に戻って、ワロージャ氏に足環をもらおうかと思ったが、往復すると、1時間半はかかる。しかも繁殖期…

ということで、カラーリングのみ付けることに。

合計で、6種32羽を標識!

ヨーロッパトウネン 16羽

ハイイロヒレアシシギ 11羽

サルハマシギ 2羽

ハマシギ 1羽

アメリカウズラシギ 1羽

ダイゼン 1羽

そのほか、キョウジョシギ、アカエリヒレアシシギ、エリマキシギがいたのだけれども、巣を見つけられず、残念!!

この調査の結果は、次の営巣場所の特徴と共に、以下にまとめました。(印刷中ですが)

Sawa Y, Sato T, Ikeuchi T and Pozdnyakov V. (in press). Banding records of breeding shorebirds in the Lena Delta, Russia. The Bulletin of the Japanese Bird Banding Association

■ シギ・チドリ類の営巣場所

ツンドラの大地は、一見すると単調な草原であるが、乾いているところから湿っているとことまで、生えている植物も違うし、植物の密度も違う。

シギ・チドリ類も種によって、営巣場所の好みがありそうであったので、せっかくなので、巣の環境も測ってみることに!

一般的に、鳥の巣はどういうところに作られるかというのは、その鳥の繁殖成功率が最大になるところを選んでいると考えてよいかと思われる。

例えば、対捕食者戦略として、

できるだけ捕食者に見つからないように! 植生が密なところを選ぶ種もいれば、

植生が密だと、うっかりこちらが捕食者を発見する前に捕食者がこちらを見つけてしまったら危険だから、あんまり密な植生は避けよう という感じで植生が密じゃないところを選ぶ種もいる。

この選択は、種によって異なることはもちろんだが、個体の経験によっても異なることがある。

親鳥の生存や繁殖成功率が最大となるように、巣を選ぶ

▶ 捕食圧

捕食者から発見されにくい場所 (周りの植生が密)

捕食者を発見しやすい場所 (周りの植生がうすい)

他種の巣の近く (より強敵を追い払う種の近く)

▶ 微気候

炎天下や寒冷地など、厳しい環境下では、卵の生存に影響する

微気候に対しても選択が行われる

(陰ができる場所、風雨をしのげる場所など)

今回は、そこまで追うことはできないが、とりあえず種間比較ができるくらいには、データをとりたい!

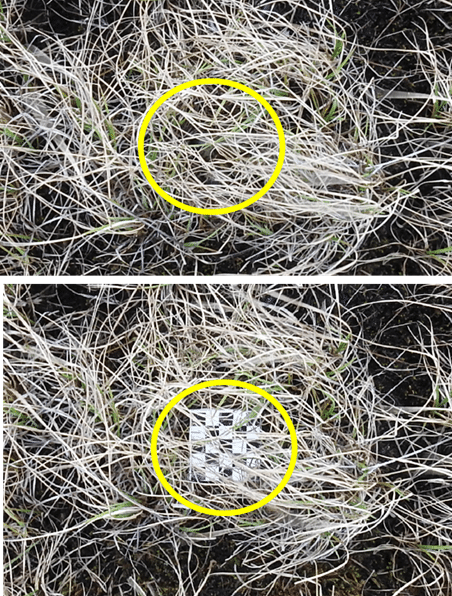

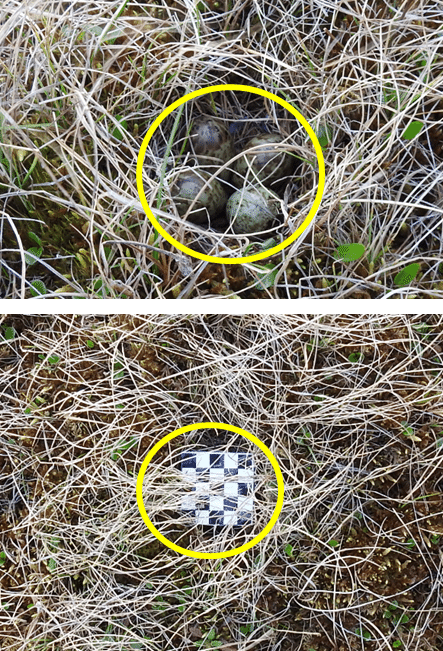

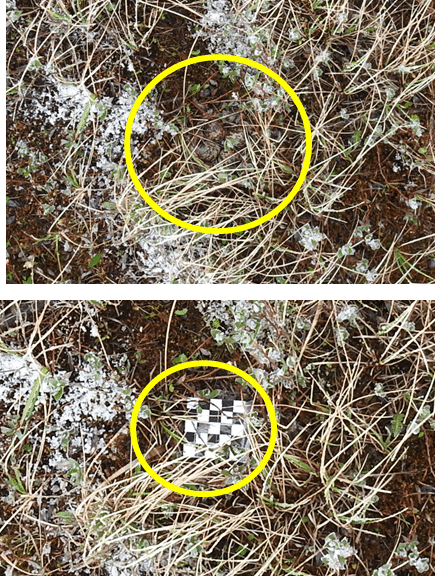

ということで、巣がある場所の植生、巣の直上の植物の高さ、巣の見えやすさの3つのパラメーターを測定。

巣の被覆度は、そう、ヘルニアで動けなかったときにせっせこ作ったチェックボードで測定。

さっそく、巣の特徴を見ていくと。

ヨーロッパトウネン。けっこう乾燥したところに多かった。ただのくぼみって感じのところに無造作に作っている印象。

ハイイロヒレアシシギ。植生が密で、じめじめしたところに作っている。

ハマシギ。まぁ、一つしか見つけていないから何とも…

アメリカウズラシギ。これもハマシギと似たようなものかな。

ダイゼン。男気溢れる巣!地面のくぼみにドカンと!

ダイゼンはでかいし、気が強いから、天敵が来たら2羽で攻撃して追っ払ってたので、遠くにいる敵をいち早く発見して、先制攻撃をする方がいいんだろうな。

集計するとこんな感じ。

ダイゼンは置いといて。

ヨーロッパトウネンは一番スカスカな巣。ハマシギ、アメリカウズラシギがそこそこ草に隠れてて、一番密なところに巣を作るのがハイイロヒレアシシギ、という結果に。

さらに、ここから、捕食者に対する応答を見る実験とかが組めたら面白いのだろうな。

捕食者のはく製を近づけていって、どれくらいの距離になると逃げるか、など。フィールドにいると、いろいろ思い浮かぶけど、今回はここまで!

これも上記論文にまとめています。

(つづく)

【過去記事】

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ①~ はじまり編

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ②~ 資金集め編

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ③~ 準備編

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ④~ 出発編

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑤~ ヤクーツク編

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑥~ ヤクーツク編その2

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑦~ チクシ編

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑧~ チクシ生活事情

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑨~ いよいよチクシ出発

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑩~ レナデルタ潜入

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑪~ METEO散策

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑫~ 調査拠点到着

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑬~ 北極圏の洗礼

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑭~ シギチ天国

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑮~ コクガンコロニー上陸①

ミニ連載:雁の道を越えて ~ロシア北極圏探訪記 ⑯~ コクガンコロニー上陸②

いいなと思ったら応援しよう!