【記念】新紙幣べた褒めするよ

いよいよ7月3日、新紙幣が発行される。

主にデザインについて、注目を集めていると思うが、僕はまだ「デザインに不満」がある人しか見たことがない。

実際、「新紙幣」とXで検索してみてもデザイン面に不満のある人や、全然面白くないネタを書いてる人が多くみられる。

同様に「新紙幣 かっこいい」で調べても直接褒めてる人はいなくて、またもや何が楽しいのかネタツイだらけである。

てことは、だ。

今かっこいいって褒めてあげたら日本で最初に新紙幣を褒めたもの、としてこれからの経済の歴史をともに歩めるかもしれない。

名誉なことである。

新紙幣べた褒め第一人者を目指して

ちなみに書いとくと、僕は元から新紙幣悪くないと思ってるし、実際ただネタにしてるだけで心の中では「良き」と思ってる人もいるだろう。

しかし、それを文字に起こさない限り証拠は残せないのだ。だから、私はやる。やらなければならない。義務。職務。職務質問。職務質問?職務?義務!

目指せない

Xなんか正直言って参考には出来ない。ろくな人がいないし。そこで、Google検索をかけてみたら…

なんかもうすでに褒めている人がいる!!!

ただ、発表から5年たった(2019年4月)というのに、褒めてる人はまあまあ少ない。それはそれですごいことだ。

仕方ない。僕は彼らと「新紙幣のデザインを褒めたもの」として歴史に乗ることにしよう。

なお、書いてみて分かったが思ったよりも面白いところが多くてめっちゃ長文になってしまった。なので、以下の目次から好きなお札へ飛んで行ってね。

褒めるよ

1000円札

では、早速小さい方から見ていこう。

まずは1000円札。

で、上の二つが日銀の発表しているデザインの見本だ。

では、表面からじっくり見ていこう。

伝染病研究所、北里研究所を創立し

後進の育成にも尽力した

北里柴三郎(きたさと・しばさぶろう)

表面には北里柴三郎ちゃんが書かれている。

また、左下には今回のお札の特徴の一つ、3D柴ちゃんがいる。3Dホログラムを採用し、3Dで表された肖像が、回転するらしい。

背景のせいだろうか、最先端の遺影感がすごい。なんか切り抜きやすそう。

実際に上のサイトで確認できるがかなりすごい技術である。しかも、これが国民一人一人の財布の中に入るのだ。大量生産でこの技術を詰め込むのを見ると改めてお札のすごさが身に染みる。こんな面白い技術があるなら毎日1000円札眺めたくなっちゃう。

「ぶいちゅうばあ」という奴に前々から興味あったので、これからは「ほろぐらむ柴ちゃん」を推していこうと思う。

スパチャなんか投げちゃったりして(〃ノдノ)キャー

そんでもっておつり来ちゃったりしてぇ…

ホログラムに熱を込めすぎたが、続けてみんなが「ダサい」と言っている「1000」のフォントも見てみよう。

パワポの初期フォントみたいな、ゴシック体中のゴシック体。すーぱーゴシックだ。

…と、そっちに目がとられるが実は左上の「千円」の漢字は相変わらずかっこいい。行書体だろうか。やはり安心感を覚える。

そこで、漢字と合わせて俯瞰で見てみたら、この絶妙なダサさと漢字のかっこよさの対比がなんか逆におしゃれに見えてきた。というか、太さが同じなので偽造がなかなか難しそうだ。そういう意図もあるのだろう。意外と違和感がないぞ!

このように、大型数字になったのはユニバーサルデザインによるものらしい。確かに、何円札か一目でわかるし分かりやすい。数字のフォントも、多くの人が見やすいように、といった優しさの塊なのだろうか。

また、真ん中には高性能すき入れ(紙を透かした時に現れる模様)が印刷されてるみたい。

下の画像のように肖像の周囲に、緻密な画線で構成した連続模様が施されているらしい。

ここらへんは、実際にお札を手に入れてから遊んでみることにしよう。

長くなったが、ここからは裏面を見てみよう。

裏面は、世間でもなかなかの評判である「富嶽三十六景」がやはりいつみてもかっこいい。これにいちいち突っ込んでたら日本の美術の概念自体に出禁を喰らいそうなので、特にいう事はない。

実際かっこいいし。

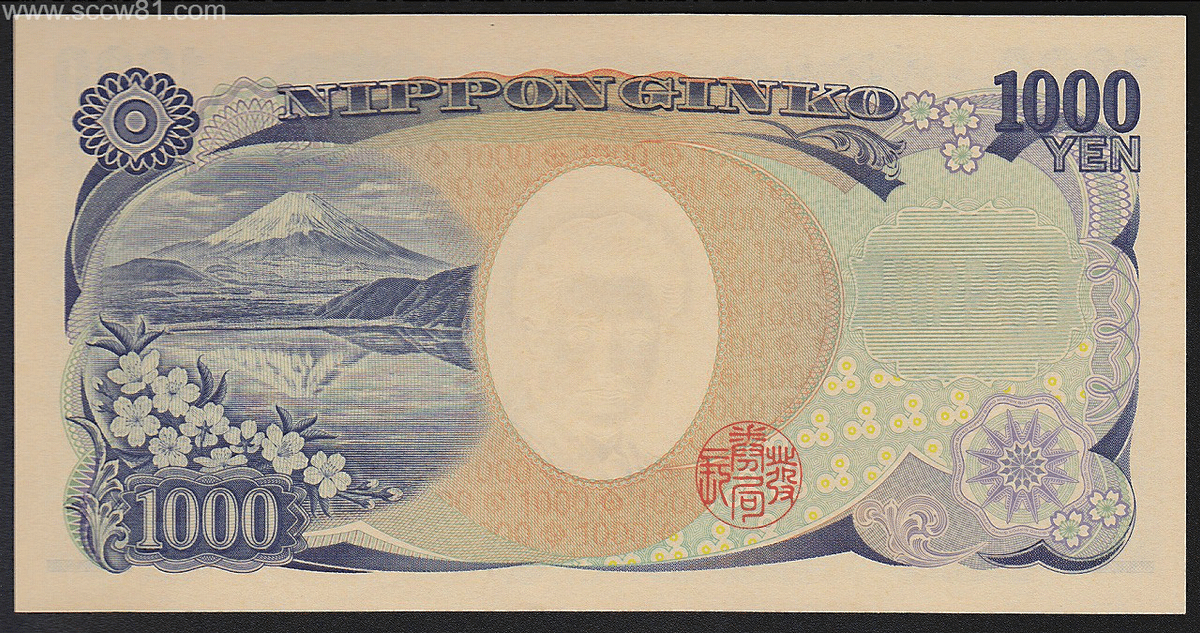

ちなみに、今の奴はこれ↓

(2024年6月現在のお札)

今のこれは元ネタあるのか、調べたところ「裏面左側には写真家「岡田紅陽」(おかだこうよう)が撮影した作品「湖畔の春」をもとにした富士山と、逆さ富士が映る本栖湖(もとすこ)が描かれ、左下には日本の国花である桜が添えられています。」とこのサイトに書いてあった。

正直迫力的には新紙幣の方がかっこいい。日本的な美しさは今のお札の方が穏やかで素敵だけど。

なお、今のお札の裏面についてはココに詳しく書いてあるから見てみてね。

その他、現行の技術などは引き続き使われているようだ。

新紙幣には今の日本の技術が詰め込まれた犯罪対策ばっちり、細かい対策も完璧で素敵な紙幣である。

5000円札・10000円札

基本的には、1000円札とは変わらないんだけど、軽く紹介していく。

①5000円

これからはお年玉に梅子が入ってるとちょっと嬉しくなる日が来るのだ。

なにかしらの心理学によってその気持ちが梅子チャンへの好意と勘違いしそうだ。

てことで5000円を見てみよう。

表面には津田の梅子が選ばれた。女性の地位の向上、女性の自立を追求し続けたごいごいすーな人である。

先ほども述べた通り、技術などは1000円と変わらないんだけど…

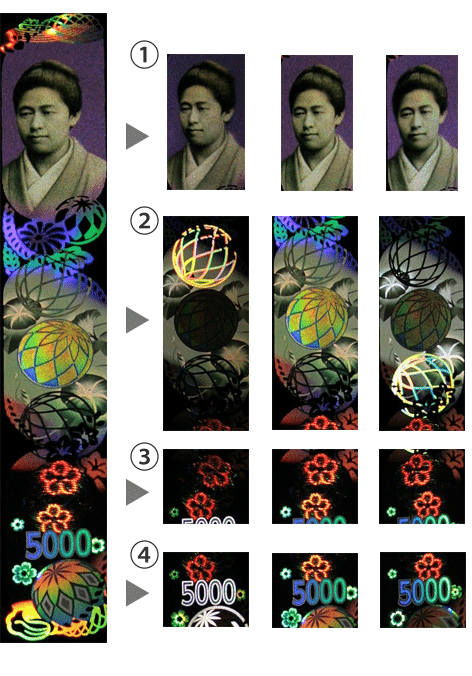

まずは3Dホログラム。

みんな先ほどの柴ちゃんといっしょで顔だけ、と思うだろう。

しかし、5000円という大金を任せられた梅子は格が違う。

この部分がホログラムなのだ!!!

…徐々にこっち向いてくる梅ちゃんにもなんかジワるが、いくらなんでもちょっと豪華すぎる。

1000円なんてこれだぞ↓

こうやって並べてみると、余計に柴三郎くんの遺影感が増す。

しかも、公式サイトのサンプルをこの記事の画像に用いているのだが、なんか柴ちゃんだけこっち向いたときめっちゃブレてる(ように見える)。

ちなみに、後でまた述べるが、1万円の大金を任せられた渋沢栄一はもっとすごい。

ラスボス感が強い

そして、顔の部分ちょっと行き過ぎてる

なぜか真ん中でまっすぐこっちみてる。見ないでね。

やっぱりもう少し柴ちゃんも豪華にしてあげてよかったのでは、と思うがこれは大金ほど偽装されやすいからだろうか。

・・・まあ一旦置いといて、その他も見てみよう。

「5000」の文字は今回はお札中央にあるようだ。

結構素敵。見やすくて良い。なんなら1000円よりも好きなデザイン。

一緒に寝たいレベル…というと一部の人から怒られそうなので寝たくないってことにしとく。

また、漢数字部分なのだが、五千円の「五」ってこんなかっこいいフォントだったかしら。

ここは、確認しても前との違いはなかったが改めてみるとこの「五」かっこよすぎる。個人的に「五」の中で一番好きな形かも知れない。

他にも、面白そうなとこは沢山あるが、あまり長くなるのもいけないのでこの辺で。

結論から述べると、表面のデザインの中で一番好きなものが5000yenである。

好きすぎたので、再度掲載しておく。

真ん中「5000」なのが見やすくて高得点だ。

また、左端にすき入れがあるし、形に個性があるのもなんか良い。

そして、女性を採用してる影響もあるのか(ちなみに、今の5000円も樋口一葉で女性)、他よりもちょっとおしとやかな雰囲気を感じた。これも良い。

次は裏面を見てみよう。

裏面には「藤」が書かれている。ちなみに、今の5000円札は「燕子花(かきつばた)、正式には尾形光琳(おがたこうりん)作の国宝「燕子花図」」が書いてあるよ。

藤は、個人的にかなりなじみがあるのだ。これ以上言うと思いっきり個人情報に入ってくるので「馴染みあるとこに行ってた」とだけ言っとく。

日本っぽくてすごく素敵。

ちょうどいい美しさである。やはり全体的におしとやかね。落ち着いたデザインで心が洗われる。多分。

なお、「ぶいちゅうばあ」として3D津田梅子も推していくつもりだ。

たまに回転させてあげるつもり。

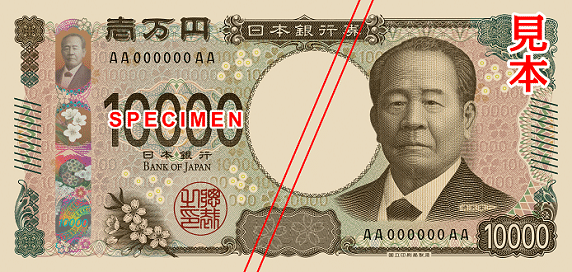

②10000円

最後は、10000円である。お年玉として入ってたら絶句するレベルで嬉しい(言い過ぎた)お札だ。

そんな大金を任せられたのは渋沢栄一。「実業界の父」、「日本資本主義の父」「近代日本経済の父」などと呼ばれている方だ。

とにかく色々な功績を残している、一万円にぴったりの渋沢栄一。

そんなこともあって、先ほども述べた通りホログラムもめっっちゃ豪華だ。

なんか10000のところとか、花の部分とかとにかくすごい。見てたら吸い込まれそう。

完璧な偽造防止だ。

また、すき入れ部分は、千円よりも丸みを帯びていて〇に近い形だ。結構いい感じ。

そして、記事内で何回も見ていて慣れたのだろうか、もう数字のフォントには違和感を覚えなくなった。見やすいし、読みやすくてすごくお洒落で素敵だ。

良き。

また、左下の桜の絵も力強くてかっこいい。さりげない日本アピも流石だ。

特にいう事はないため、裏面を見てみよう。

東京駅(丸の内駅舎)が裏面には書かれている。近代的でおしゃれだ。

一万円にふさわしい堂々とした佇まいを見せてくれていてこれを選んだ人、すごく良い!

褒めたよ

まとめ

新紙幣「ダサい」とか言われてるが、全然そんなことはない。「ダサい」といっている人はまだまだお札初心者である。いいところを見つけてこそ、お札紳士と呼べるのだと思う。

新紙幣は最新技術が詰まった、偽造防止完璧なお札なのだ。

そして、ダサいと言われている数字も、見やすくていい感じ。

てことで、新紙幣を早く財布に入れたいお年頃になったのでこの記事を終わろうと思う。

あと、最後のまとめ部分はフィーリングのみで書いたため変なところがあったら申し訳ない。

最後に、おもちゃみたい…とか言ってる人、おもちゃでここまでの技術は絶対ムリだし、慣れてないだけで実際はめっちゃおしゃれ…というかかっこよく見えてくるよ。

というわけで、僕はお札を発行前に褒めてくれた人、の一員として明日からは生きていきます。もうみんな今から褒めても、無理だよ。歴史の一員になったのは僕の方なのだ(傲慢)

おわり

いいなと思ったら応援しよう!