エッセイ━奴隷系エルフと歯並び悪い系女子

変な時間に寝てしまって夜中に目が覚めとき、時間が一瞬分からなくなって焦りなのか寂しさなのか不安なのか分からないけど、全ての歯車が合わさって自分だけが世界に取り残されてる気分になります。

でも、そういう時間は嫌いじゃないんです。停止された時間の中を一人だけ歩いているみたいで結構好きなんです。

現在、朝の3時です。さっき洗い場をキッチンハイターで掃除してたんですけど、そんときに小学生の頃を思い出しました。

どうして小学生時代を思い返したんやろうって考えてたら、原因はあっさりしてて、塩素系のキッチンハイターを使ったせいでした。

塩素の匂いで、夏休みに通ったプールの思い出が記憶の彼方から呼び覚まされたんです。家で水着に着替え、タオルケットをマントのように羽織りながら、必死になって自転車を漕いだ小学生の夏休み。

ああ、あの頃の自分は世界に愛されて、自分も世界を愛していたなぁと思うわけです。

子供は国の宝である。

これは全世界共通だと思います。その言葉にかつてのワシは安心していました。

少年時代のワシは『特別』な存在として、世界に無償で居場所を貰っていました。アニメや映画に出てくる主人公は、自分よりもずっと年上で、将来ワシもその主人公の候補生として、大勢に期待されて愛されていました。しかし、その愛が冷めたのはいつだろう、と最近はふつふつと思います。異世界転生アニメを観ていると、世界に愛されなくなった大人が、別の世界で愛される子どもに生まれ変われて羨ましいなと思うわけです。

現状を変えるのはとても苦労する。見向きもされなくなった相手にもう一度興味を持ってもらうのは並大抵のことではありません。その相手が世界とならば戦う気力も起きません。だから世界に愛されないのなら、生きる世界を変えてしまおうとする転生系アニメ主人公は、コスパの良い生き方だ思います

少し話が脱線しますが、異世界転生系でも男主人公と女主人公では異世界に求めているものが違うことに最近は気づきました。

男主人公の場合、基本的に前世の自分とかけ離れていくんです。見栄を張って、前世の自分とは違う理想の自分として愛されようとしています。男の人は雄の本能として、自分を大きく見せる習慣があります。よく女の子の前で自慢話をするのもその傾向からだと思います。だから男性主人公は異世界に転生前と転生後では両者の性格に大きな違いがあるわけです。

しかし女主人公の場合は違います。彼女らは姿を変えても等身大の自分のままで愛されようとしています。性格が悪い自分でも、その悪さも含めて肯定して欲しそうに見えます。男主人公は神に与えられた優れた能力をひけらかして周囲からの愛を得ている構造ですが、女主人公は自分が元々から有していた魅力に周囲の人が気づいていくという構造をしているようにワシは感じます。一概に愛されたいといっても男女でこれほど差があるのは異世界転生系を観ていて面白い所です。

ま、そんな異世界主人公の様には、人生上手くいきません。中々ワシは世界に相手にされないです。だからワシは自分がまだ世界に愛されていたころの自分を思い出して愛されない自分を慰めています。

よく思い出すのは、小学五年生と中学二年生です。あの頃が特別に幸せな時期だったと思うわけではありません。幸福度で言えば、60点くらいです。しかし世界を救えと神の命令がワシに下ったとき、その命運を託せられるのは小5と中2の自分しか有り得ません。それを今の自分と言えないのは少し寂しいものです。

小5と言えば、まだ両親の離婚に気づいてない頃です。母ちゃんに「父ちゃんは単身赴任で家に帰ってこない」と言われてから5年が経った頃です。ピュアなワシは「単身赴任って意外と長いなぁ」と疑いもなく思っていました。

ワシにとって、小学5年生は人格形成おいて結構重要な割合を示しています。そんときの経験で、キモイ性癖を生み出たといっても過言ではありません。

当時、同じクラスにT子ちゃんという女の子がいました。前歯の右隣が八重歯で、大きく口をあけてガハハハ(○゚∀゚)と笑うタイプの女の子でした。

よく芸能人の子供時代の写真とかSNSで上がってますけど、彼女の方が可愛いと思うのは、きっと思い出補正です。過去は美化されますからね。

当時のワシはT子ちゃんが好きでした。そもそも、席替えの度に隣の席の女の子を好きになっていました。

T子ちゃんとは、6月、7月と連続で隣の席になったこともあり、彼女への愛は特別に深かったです。T子ちゃんを好きになった理由は、彼女の顔が可愛いからというのは前提にありますが整った顔のくせにガチャガチャな歯並びをしてる事に興奮したんです

当時のワシはパイオツやパンツよりも先に、T子ちゃんのガチャガチャな歯並びに興奮しました。

初めての興奮はよく覚えています。

学校で歯磨き指導がありました。黒板いっぱいに画用紙で作った歯のイラストを貼って、磁石が弱いせいで何度も落ちるアレです。人体模型の歯茎を持ち出して「奥歯はこうやって磨くんだよ」と指導してくれたり、赤紫の謎の液体を口に含むよう指示されるアレです。

「どれくらい磨き残しがあるかお互いに確認してみて。磨けてない子は隣の子にOKが貰えるまで磨いてください」

歯科衛生士のお姉さんの言葉に心が高鳴りました。合法的にT子ちゃんの口を覗けるなんて思ってもいませんでしたからね。

T子ちゃんの口内には、とても綺麗でした。歯並びが悪くて磨くのが大変なはずなのに、ほとんど着色料は付いなかったです。多分、いつも丁寧に磨いているだろうと思いました。

咥内は血の気の通ったピンク色をしていて、舌も粘り気のない唾液でコーテイングされていて、一切の着色料がない真っ白な歯が見えました。しかしその綺麗さも凌駕してしまうほどT子ちゃんの歯並びは悪かったのです。生え方も斜めだったり、横だったりと、真っすぐ天井に向かって生えている歯の方が少なくて、不規則に並んでいました。

ワシはT子ちゃんの歯に速攻でOKを出しました。当然です。指摘する箇所なんて一個もありませんでしたから。しかし、余りの早さに歯科衛生士のお姉さんが歩み寄って「早っ! ホントに、ちゃんと見たん?」とT子ちゃんの口を覗き込みました。人差し指で歯茎をなぞって、口元を広げますが、T子ちゃんは完璧です。完璧に磨き残しがありません。

「すっごいねー、こんなに歯並びが悪いのによく丁寧に磨いてるねー。クラスの皆にも見てもらおっか」

そう言われた瞬間、T子ちゃんの肩がピックと動いたのをワシは見逃しませんでした。衛生士のお姉さんは持ってきたカバンからブラシを取り出して、T子ちゃんの口に突っ込みました。先端には小型カメラがついていて、その映像が教室のスクリーンに映し出される仕様です胃カメラ検査の要領で、画面に映し出されるT子ちゃんの咥内。

「普通、こんな汚い歯並びなら隙間とかに磨き残しがあるんだけど、一切にないね」

興奮気味に衛生士さんが話していたのを覚えています。悪気があったわけじゃありません。ただT子ちゃんの凄さを語るたびに、引き合いにガチャガチャな歯並びを引き合いに出すんです。

歯磨き指導ってめちゃ恥ずかしいんですよね。歯医者さんに行ったことがある人はわかると思うんですが、あれはもう一種の赤ちゃんプレイみたいなもので、妙に優しい口調で、誰でも出来て当たり前のような歯の磨き方を一から教わるんです。口を閉じるわけにもできないから、されがままです。

T子ちゃんは口を閉じることも許されず、クラスの皆にガチャガチャの咥内を晒して、静かに顔を赤く染めていました。

その日の放課後、Tちゃんは友達と教室を出ていくときはいつも、ガハハハ(○゚∀゚)と友達と談笑するんですが、その日は、にはは(;´∀`)とあまり口を開かずに笑っていました。

そんなT子ちゃんを見たワシは…

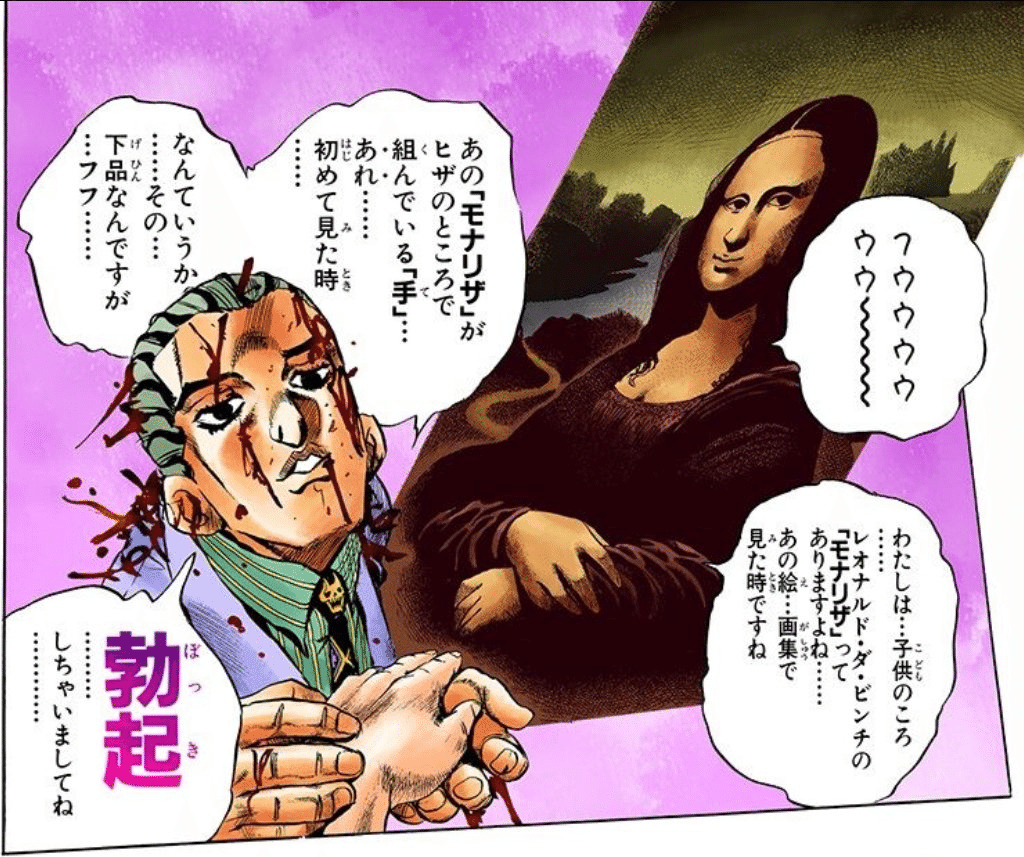

小5でまだまだ精通もしなかったワシですが、帰り道はこんな気分でした。身体的に勃起するわけはでなく、心が勃起してました。あぁ^~心がぴょんぴょんするんじゃぁ^~

「あの歯並びはないよな」とクラスの男子が言っているのを聞いたことがありますワシの母ちゃんも授業参観があった日に「T子ちゃん、絶対に矯正した方がいいわッ!歯並びが悪いだけで全然印象が違ってくるもん。美人の条件は歯並びがいい事なんやで。」と関西弁で熱心に説得されました。

しかしワシはそうは思いません。欠点がある人って好きです。特にその欠点に対して負い目を感じている人が好きです。なぜならワシが生粋の喪男からです。

よくアニメで登場する青春ものヒロインは大体何かしらの欠点を抱えていますよね。馬鹿、人見知り、メンヘラ、貧乏、消えない火傷の跡etr…

内面的な欠点を抱えているヒロインが昨今のアニメでは多いですが、個人的には外見的な欠点を抱えている人がワシは好きです。

『欠点がある女の子だから、欠点だらけの自分を受け入れてくれるだろう』と夢に見ちゃうんです。

欠点こそが喪男たちと美少女ヒロインをつなぐ架け橋なのです。『自分なんて…』と卑下してしまう子に『そんなことないよ』と言って喪男たちは接近するんです。絶望的な世界で生きている少女は、差し伸べられた光があれば、たとえそれがどんなものであれ、手を伸ばして掴みたくなるものです。希望という光に彼女たちはいつも狂わされてしまうんです。

男は誰だってヒーローに憧れるものです。誰かを救い、感謝されて、かっこいい姿を見せたいものです。しかしワシは救うより救われることの方が多い人間です。だからヒーローになれる機会なんてほとんどありません。そんな喪男のワシでもヒーローになれるのが欠点を抱えた女の子の前なんです。

異世界転生小説も、この例に属していると思います。主人公が最初に仲間にするヒロインはエルフの女の子が多いです。それも奴隷として人身売買に掛けられている少女です。普通の美少女のエルフではダメなんです。それだと喪男である自分が相手にされる理由が見つかりません

成人したエルフの女性は精神的にも大人で、目の前の問題に対して一人で対処することができます。あるいはその美貌から周りに救いを求めることができるでしょう。

喪男は自分に欠点だと思える所はありますが、長所だと思えるところはありません。だから、その聖人エルフに選ばれるということは、彼女の周りに漂う屈強な男に勝つということです。

幾千もの戦いに敗れた喪男にとって、戦は大の苦手です。自分の無力さを実感してしまうのでは誰かと勝負することは避けなければいけません。

そんな喪男たちにとって、絶対に勝てる戦いというのが、欠点を抱えた美少女です。

喪男たちにとって、奴隷のエルフ少女は完璧な存在です。彼女らは自分にとって絶対に脅威にならない存在であり、誰よりも早く救いの手を差し伸べることで他の男たちとの勝負にも勝てる存在です。そして顧客と商品という絶対関係が根底にはあるので精神的にビビる必要もありません。

少女の欠点で自らの欠点を打ち消し、喪男たちは自信に満ち溢れたヒーローの姿へと変身を遂げるです。優しさだけで誰かを救えるなんて楽なものです。優しさ努力しなくても手に入れられる能力です。努力嫌いな喪男にとって、優しさは唯一武器であり、それが通用するのが奴隷少女のエルフだけなんです。

おそらく、ワシがT子ちゃんのガチャガチャな歯並びに惹かれたのは、彼女が奴隷エルフのように見えたからだと思います。

夏休みが入る前、1学期の最終日にT子ちゃんと一緒に帰りました。二人きりじゃありません。近隣で不審者情報があったので、同じ地区に住む子ども達同士で集団下校をすることになりました。ワシはそのとき、初めてT子ちゃんと同じく地区に住んでいることを知りました

ワシの地元は人口5000人くらいの小さな港町で、いつも港町特有の潮風が町全体を包んでいます。そのせいで、いつも洗濯物は磯臭くて、ワシの母ちゃんはそんな臭いを「生き物が死んだ臭いや」と言っていました。

商店街や住宅街も全体的に茶色く、ラブホテルならぬラブ旅館があるような、そんな町でワシは育ちました。

ワシとT子ちゃんは、ニュータウンという名前が皮肉にも聞こえるほど、古ぼけた団地群で住んでいました。その団地群には2種類の団地がありました。どちらもお金がない人たちが住む所に変りないでが、ふたつの団地では人種にかなりの差がありました。

その差は単純に警察のお世話人なる回数の多さです。

ワシは山側の団地に住んでいました。山側では、事件とかトラブル事はほとんど起きてなかったです。貧乏というより節約の為に住む人も多かったように思います。しかし海側はそうではありませんでした。

『海側の子』

海側の団地に住む子供だけは、町の大人たちにそう呼ばれていました。貧困とか、生活保護とか、アルコール依存症とか、幼児虐待とか、自殺とか、一家心中とか。町の人たちが眉をひそめて語るような出来事が、その海側の団地の日常でした。そして学校で問題を起こすような子は、決まって海側の子でした。

海側の団地のわきには学校のプールほどの大きさの沼があります。町の人は池と呼ぶ人もいれば、沼と呼ぶ人もいました。しかしワシにとってはどっちでもよかったです。だってただの汚い水たまりでしたからね。

山のてっぺんに振った雨の一部は、町の中心を流れる川に流れ込み、一部はこの沼に流れ込みます。川に流れた水は海に流れますが、沼に流れ着いた水はそうはいきません。表面に油が浮いていて、メタリックな虹色の輝きを放って、どこにも流れていくことがありません。

沼には、町の人たちが買いきれなくなった金魚や亀、死んでしまった犬や猫が沼の底に沈んでいます。そのせいで海からの潮風が吹くと、生ごみのような、タンパク質の腐ったような臭いに変わります。

沼の周りには、木がたくさん生えています。むかし、とても暑い日、その木の枝に首をつった人がいたそうです。しかし身体の重みで枝が折れ、誰にも知られることなく死体は沼に沈み、一か月後、溶けたチョコレートに浸したみたいに、沼の底の泥にコーティングされた死体が、ぶくぶくに膨れてぽっかりと浮かんできた事件がありました。だから満月の夜に、その沼の前を通ると泥まみれの幽霊がでると噂されていました。当時のワシは夏になると、その沼のほとりで友達らと肝試しをしては遊んでいました。

T子ちゃんは、『海側の子』でした。集団下校では、ほとんど山側の団地に住む子ばかりで、海側はT子ちゃんだけでした。

一学期最終日ということもあって、彼女は沢山の荷物を抱えていました習字道具、絵の具セット、アサガオ育成キッド、etr… ワシは家に持ち帰る物も少なかったので、T子ちゃんのアサガオを家まで持っていってあげることにしました。狭い階段をぐるぐる上がり、最上階の五階がT子ちゃんの住む家でした。水道管に自転車がチェーンで繋がれていて「ここって、自転車置き場に置いとくと盗まれちゃうんだ」とT子ちゃんは言っていました。

ドアを開けると、台所のほうで水が流れる音が聞こえました。水道の蛇口から勢いよく流れた水は、流しに置かれたままの茶碗やどんぶりの皿に当たり、流しの前で立ちっぱなしになっているT子ちゃんのおばあちゃんの洋服を濡らしていました。

ワシたちの存在に気付いたおばあちゃんは、ゆっくりと口を開きました。

「おかえり、敏雄」

敏雄とは、死んだT子ちゃんの父親です。T子ちゃんは、ただいま、と少し大きな声で言い、水道の蛇口をきつく締めてから、何事もなかったようにおばあちゃんの手を取って、テレビの前のテーブルの前に座らせました。

テレビは昔にやってた大家族のドラマが再放送で流れていて、おばあちゃんはじっと画面を見つめました。彼女は、おばあちゃんの濡れた手や服をタオルで簡単にふき、台所に戻ると炊飯器の蓋をあけて「お昼、食べてく?」と聞いてきました。

数個のおにぎりと鍋に入ったインスタントラーメンを三人で分けてお昼を食べました。

T子ちゃんのおばあちゃんは物凄い早さで食べ終わると、ワシの顔をじっと見つめてきたので「食べますか?」と聞くと、おばあちゃんは力強くうなづきました

「お前は気を遣わなくて大丈夫だよ。あたしのあげるから。」

T子ちゃんは、小さな茶碗に少しだけ麺と汁をよそい、おばあちゃんに渡しました。おばあちゃんは大事そうに茶碗を抱え、麺を一本ずつひっかけて、音もたてず、ゆっくりと食べ始めていました。

帰り際、T子ちゃんの家のポストを見ると郵便物であふれていました。おんなじ母子家庭でもワシとT子ちゃんの家じゃ、ずいぶん違うななんだと幼いながらに思いました。

それ以来、T子ちゃんと席が隣り合うことはなければ、話すこともありませんでした。6年生になるとクラスは別々になり、同じ中学に進学しても、同じ小学校出身以外にワシたちの接点はありませんでした。

中1の夏に、ワシは無事に精通を迎えました。きっかけはYouTubeに出てきたグラビアアイドルのPVです。それをソファで横になりながら観ていると勝手に迎えてました。初めての射精は案外呆気ないものでした。

中学2年になった時、ひとつ上の先輩に告白されてワシに彼女ができました。歯並びが綺麗で、大きな一軒家に住んでいて、父親は銀行マン、母親は専業主婦をしているような人です。先輩は生徒会長とバレー部の主将をしていました。とても賢い人で、ワシの通っていた中学で歴代一位の模試の成績なんかを持っていました。(現在は国交省で官僚をやってるみたいです)

そんな先輩がどうしてワシのことを好きになったのかと尋ねると、「他の男子より大人びて見えたから」と言われました。無口で、大人しくて、友達がいないから昼休みを図書館で過ごすような人間も、見る人が見れば大人びて見えてしまうんだと思いました。

そんな根暗なワシが先輩と付き合うことは、周りからしてみればオモロクないことです。先輩は男子から人気も高く、そんな彼女と付き合い始めてから、上級生の有難い教育が始まりました。

学ランの裏ボタンに『暴走⭐︎天使』と刻まれている先輩にラグビー部の筋トレルームに連れていかれてはボコボコにされました。鳩尾に膝を入れられる経験なんて、もうこの先一生経験することはないと思います。きっと暴走⭐︎天使の先輩は先輩のことが好きだったんだと思います。彼はぽっと出の陰キャに先輩を寝取られたことが、男としてのプライドが許さなかったんだと思います。今だと彼の気持ちに共感できます。ワシも異世界でチヤホヤされている喪男を見てると殺意の波動に目覚めますからね

そんな風に殺意の波動に目覚めたヤンキー先輩はオスとして自分の方が優れていることを証明するように、歯向かいようのない圧倒的な筋力でワシをコテンパンにしていきました。

ワシが中学生になって、お金がたくさん必要になり、母ちゃんは朝から晩まで働いていました。更に更年期障害も相まって毎日が辛そうでした。家でも怒ることも増え、深夜に姉と喧嘩する声は布団の中まで聞こえてきました。当時のワシは、クレヨンしんちゃんの野原一家みたいに家庭内で恐れを感じることが無い家族が羨ましかったです。

学校から帰ってくると、よく台所のテーブルに座った母ちゃんが、酷く疲れた顔をして、お茶漬けを食べていました。見るたびに母ちゃんの身体は痩せていました。ワシが中学に入学してからというもの、男をつくって隣町のアパートに行くことが多く団地にはあまり帰ってきませんでした。たまに帰ってくることもありましたが、彼女にとって団地は夜勤に備えるための休憩所みたいな場所でした

「母ちゃん、俺のお年玉とか入ってた通帳ってどこにあるの?」

「なにや、急に。ちゃんと二十歳になったら渡すから。あんたが小っちゃい頃から、そっくりそのまま貯金したものだもん。ちゃんと残してるから安心しな」

ワシは時々、母ちゃんに貯金のことを確認していました。もちろん、貯金なんてどこにもないことは知っていました。だけど、おどおどする母ちゃんの顔を見ると、ワシは少しだけ安心しました。

T子ちゃんが何かをやらかしたらしい、という噂は、夏休みの終わりころから、耳に入ってきました。二学期が始まって、廊下や教室の隅でたむろする女子たちのひそひそ声からは、「コスプレ」「ネット」「ハメ撮り」そんな言葉が聞こえてきましたが、それがT子ちゃんと関係のある言葉なんて、当時のワシはまったく気づきもしませんでした。

二学期の中間試験のあと、T子ちゃんは学校に来ない日が多くなりました。来てもすぐに保険室に行ってしまうので、クラスの皆は彼女が不登校になったと話していました。

「悪いんだけど、これT子ちゃんに渡してくれるかな」

ある日、担任の先生に職員室に呼ばれました。二年目の女の先生でした。彼女は、職員室の椅子に座ったまま茶色い髪の毛を人差し指でくるくる巻きながら茶封筒を渡してきました。

「修学旅行の積立金のことも書いてるからそう伝えてね。あと・・・悪いんだけどさ・・・何となくT子ちゃんの様子も見て来てくれない?T子ちゃん二学期になってから、ほとんど学校に来てないでしょ?私もそのうち行かないといけないと思うんだけど。・・・同じ小学校だったんでしょ、T子ちゃんと。だから、まずワシ君からのT子ちゃんの様子を聞いてからにしようと思ってさ」と先生は、後ろめたそうな顔でワシを見つめていました。

数年ぶりにT子ちゃんの家に訪れました。インターホンに指を伸ばすと質の悪い電子音が鳴りました。一度だけ鳴らしてしばらく待って、でも返事がなので二度、三度とベルを鳴らしました

数秒後、扉からがちゃと鍵を回すような硬質な音が聞こえて、T子ちゃんはが出てきました。急な訪問者に彼女は驚いていました。

「急にどしたん?」と彼女に聞かれましたが、ワシの方が『どしたんその恰好』という気持ちでした。T子ちゃんは白髪の腰まであるウィッグを被り黒のロリィタ服を身に纏っていました。目元と唇が赤くて、まるでアニメのキャラクターみたいでした。

「先生にプリント、持っていくように言われたんよ」

「あぁ、ありがとね」

「最近、調子はどんなん?」

「軽く死ねるくらいには元気。ま、とりあえず上がってきなよ。丁度暇だったからさ」

居間の前を通るとき、盛り上がった毛布のかたまりが少し動き、おばあちゃんの顔が見えました。昔よりも、体は小さくっているように見えました。十一月の秋の陽射しが、すやすやと眠るおばあちゃんと、部屋のなかを漂う埃をフツフツと映していました。

T子ちゃんの部屋は散らかっていました。マンガ、CD、ゲームソフト、ロリィタ衣装。開けた扉にぶつかったと思うと乱雑に積み重ねられたマンガ本の山が崩れ落ちていきました。

T子ちゃんは、そんな汚部屋を見られることなど気にする様子もなく、テレビ台の引き出しからスーファミを取り出して、ワシたちはストリートファイターをしました。

指をちゃかちゃか動かして技を出す。T子ちゃんが、波動拳のコマンドが上手く出せずに苦しんでいました。ワシは、コマンド入力がそもそもわからなくて苦しみました。

3ゲーム先取の格ゲーで、始まって五分でワシはT子ちゃんに負けました。3回くらい連続で負けて、4回目でようやくワシが勝ちました。5回目になるとワシは飽きて、彼女が一人で指をカチャカチャと動かすのを後ろで眺めました。

窓の隙間からは風が部屋に入ってきましたが、彼女はそれを気にする様子もありませんでした。陽も沈みだして、ただでさえ日当たりが悪い団地なのにT子ちゃんは電気もつけずにゲームを続けました。

「気まずいごっこだね」

T子ちゃんは言いました。

「気まずごっこ?」

「そ、お見舞いって気まずいでしょ。会話とか不自然になるし」

T子ちゃんはリモコンをテーブルに置き、彼女は引き出しから煙草を取り出しました。

「それ病人の嗜好品じゃないでしょ」

「別に煙草を吸って悪くなるような病気じゃないからね」

彼女はゆっくりと、そして気持ちよさそうに煙草を吸いました。

「依存先は複数あるに越したことはないよ。お前も吸う?」

保険の教科書でよく見るパターンヤツだ、と

答えに困っていると、彼女の胸元に目が止まりました。彼女の来ていたロリィタ服の胸元のボタンが空いていたからです。急いで目を逸らしましたが「胸を見てたでしょ」とクスクスとT子ちゃんに笑われました。

「見ようと思って見たんじゃなくてたまたま目に止まって・・・ごめん」

「別に謝らなくてもいいよ。触ってみる?」

「え」

T子ちゃんはボタンをすべて開けました。

「いいよ、ほら」

彼女は下着を両手で捲り、胸を見せてきました。部屋の明かりがついていなかったですが、寒さから乳首がぷっくりと膨れていと思います。それに指先を近づけようと瞬間に「冗談だよ」と指を摘まれました。T子ちゃんは「ねえ、ボッキした?」と嬉しそうな声で尋ねてきました。

「した」と、ワシは正直に答えました。

「私ね、ニコ生で天使やってるんだ。だからこんな可笑しな格好をしてる。天使は純潔じゃなきゃいけないの。だから触らせてあげない」

どうやらワシの知らないうちにT子ちゃんは天使になっていました。それは寂しいなと思っていると、暗闇に目が慣れてきて、彼女の輪郭を捉え始めました。天使になってしまった彼女でしたが、相変わらず歯並びはガチャガチャで、なぜかそれはワシを安心させてくれました。

T子ちゃんは修学旅行を休みました。旅行先は京都でした。ワシはデケェ旅館に泊まり、うめぇご飯を食べました。気分は最悪なのに体だけは喜んでいて、その不協和音のせいで『どうして世界はこんなにも幸せで満ち溢れているのに全然幸せじゃないんだろう』といった幻肢痛に修学旅行中は悩まされました。

修学旅行があった次の日、T子ちゃんは自分の席に座っていました。教室に入ってきたクラスメイトはぎょっとした顔をして、そのあとはT子ちゃんの存在をまるっきり無視するか、遠巻きで彼女の様子を観察していました。ワシもみんなと同じように、どんなふうにT子ちゃんと接すればいいか分かりませんでした。

朝のHRが終わると、担任の先生がT子ちゃんの席にやってきて、一方的に何かを話しかけていました。彼女は先生の顔を見ずに、あいまいな顔をして頷いていました。先生が教室から出ていくと、T子ちゃんがワシの席に近づいてきた。「プリントありがとね」、と小さく言われました。

「SNSには危険がたくさんあります。簡単にネットの人と会ってはいけません。特に女の子は気を付けなければいけません。何をされるか分かりません。もし会おうと言われたときは、先生やお母さんお父さん、信用できる大人に相談してください。決して自分の体を自分で傷つけるようなことはいてはいけません」

青少年育成センターからやって来た女の医者はだんだん熱が入って声が大きくなって、ときおり、ガー、ピーとマイクが耳障りの立てていました。後ろの方がやけにさわがしくしていたので振り返ると、T子ちゃんが隣に座る男子生徒に頭を小突かれていました。

「お前は気をつけてたのかよー」

「ちゃんと避妊したんのかー」

「やべぇことされたんじゃねーの」

そんなことを言われながら、T子ちゃんはワシが今まで見たことのないような強ばった顔をして前を見ていました。

どこからか、丸めた紙が飛んできて、彼女の後頭部に直撃しました。それに気づいたほかの生徒も、消しゴムとか、丸めた紙屑を彼女に投げ始めました。それでもT子ちゃんは何も言わず、じっと前を見たまま座っていました。

ワシは立ち上がって生徒たちが座っているパイプ椅子を強引にかきわけ、T子ちゃんに近づきました。にやにやと笑いながら人差し指でT子ちゃんの肩をつついていた背の低い男子の胸倉を掴みました。その男子生徒はパイプ椅子に座ったまま、あお向けに勢いよく倒れていきました。

「どんな子供も、自分を育ててくれる親や、自分の人生を選んで生まれてきます。自分の人生を決めるのは自分です、幸せになるのも、不幸になるのも、自分自身の行動によって決まるのです」

壇上では医者が声を張り上げていました。その声を聴いていると、ワシは自分の頭が熱くなりました。耳鳴りがして、医者の声も、まわりの生徒のはやしたてる声も聞こえなくなって、ワシが暴れているのを止めようとした生徒や、T子ちゃんにゴミを投げつける生徒を、次々に殴って、蹴りました。泣きそうな顔をした担任の先生と体育教師が近づいてきて、体育教師はワシを羽交い締めにしたまま、体育館の出口に引きずりだされていきました。

ひゅ──っという生徒たちの歓声と口笛が聞こえて、どいつもこいつも、本当にバカばっか、だと思いました。

職員室で担任の先生が、泣きながら、ワシを叱りました。

「あんなことしたらダメだよ。T子ちゃんも学校にやっと来てくれたんだからさ」とマスカラが滲んで、先生の目の下が黒くなっていました。

「なにか困ったら先生になんでも言ってね。先生、頑張るから」そう言って先生はワシを開放してくれました。

二学期の期末テストが終わると、ワシは学校に行かなくなりました。冬休みまで一週間ほどだったので、流行りの風邪を理由に休みしました。電話越し担任の先生は「早く元気になってね。無理してまで学校に来なくていいかね」と言ってくれました。きっと彼女はワシが嘘をついていることに気付いていたと思います。

ワシが学校をサボっていたことは、母ちゃんも姉ちゃんも知りませんでした。二人が朝の時間に家にいることなんてあり得なかったので、当然と言えば当然のことです。

毎朝、目覚めるとコンロに火をつけて水を沸かしました。適当に味噌を溶かして、適当に、豆腐、ワカメ、ネギを入れ、炊飯器が空になっていたら米を研ぎました。白濁色の汁が煙のように水に浮かんで、何度も水を入れ替えました。冬場だったので、手の感覚がなくなりました。お米ってお湯で研いでもいいのかな、と毎回悩んでました。そしていつも母ちゃんにそのことを聞こうと思っていましたが、母ちゃんが団地に帰ってきた日に限って忘れていました。おかげで、手はガサガサに乾燥してました。

カーテンの外で、登校中の生徒の笑い声を聞きながら味噌汁を啜るのが、毎朝の日課でした。学校を休んだ日に食べる朝食は別世界の味がしました。それもずる休みということあって、背徳感がスパイスになっていました。

学校を休んでも特にすることがないので、朝はNHKを見て時間を潰しました。小さい頃からNHKで不登校や引きこもりや虐めに焦点を当てたドキュメンタリー番組がやっていると、好奇心で釘付けになっていました。その頃はこういう人間もいるんだなと観ていたけれど、まさか自分もその当事者になるとは思いもしませんでした。

夜になるとニコ生を開き、検索欄からT子ちゃんを探しました。

「こんにちは、堕天ちゃんです。あ、コミュ参加感謝感謝ですよ〜初見さんはコテハン付けっててね♪ 可愛いー?もう、ありがと、ちゅっちゅ」

画面の中には、猫なで声のT子ちゃんがいました。コメントの内訳は褒め言葉6割、罵倒3割、キチガイ1割でした。ワシは1割の人間でした。

その放送でT子ちゃんは視聴者に煽られてリストカットをしてしました。彼女は歌配信していましたが、途中でアンチコメント酷くなって、ボコボコに泣かされて衝動的にやっていました。彼女のチャンネルは放送中にBANされてました。さすがのニコ生でも流血はNGなんだと知りました。

T子ちゃんの放送が見れなくなってから、夜はベランダで一人テントを貼ってキャンプをするようになりました。季節は冬だったので、空気がシンっと冷たくて、夜は星もよく見えました。

ときおり、薄いナイロンパーカーの隙間から侵入してきて、冷たい風が、体を芯から冷やしました。ベランダからは信号や街灯や家の灯りや、走る車のライトが見えて、T子ちゃんが住む団地も見えました。海側の団地で、白いウィッグを被って泣きながらリストカットしたT子ちゃんのことをよく思い出していました。

冷たい風に吹かれている自分と、泣いている天使の彼女との距離の遠さを感じると少しだけ寂しくなりました。

「プリント持ってきた」

二学期、最終日。T子ちゃんが家に来ました。

「新研究とかお前が置き勉してた教科書も、ついでに持ってきた」

「ごめん、完璧に持って帰んの忘れてた」

「めちゃ寒いんだけど」

気怠い感じでそう言ったT子ちゃんを、ワシは家に招き入れました。ワシはT子ちゃんの冬休みの課題を手伝いました。彼女の分からない所を聞いて、その解説を彼女の新研究のページが真っ赤に染まるくらいペンで書きました。ほとんど代行と言っていいくらいに、彼女の課題をやりました。

陽が暮れてくると、ワシはT子ちゃんを家まで送ることにしました。「近所だからいいよ」とT子ちゃんは言いましたが、海側の団地には不審者が沢山いるので無理を言って彼女にお願いしました。外に出ると、風は朝よりいくらか強さを増して、雲はまっすぐ東に向かって休みなく吹き流されていました。もう陽も沈みかけて、差し込む光は弱々しくなっていました。それは早朝のようでもあったし、夕方のようにも見えました。でもどちらにせよ、当時のワシにとって時刻というものはあまり重要ではありませんでした。

海岸線沿いの歩道を歩いていると子供たちの声が聞こえました。近くに学校があるせいです。そんな子供たちの楽しそうな声にT子ちゃんは耳を傾けていました。

「日が暮れていく、今日も天使に戻れなかった」「ニコ生のこと?」

「そう、でもアカウントはBANされたんだけどね」

「…辛いな」

「本当に辛い人はどれほどいるんだろうね。だいたい隣には誰かがいる。鬱病を語る女に理解のある彼氏が居るし、孤独についてTwitterで語る人に数万人のフォローがいる。本当に辛い人は目に映らないない。そういう孤独を軽々しく語る奴らを見ると不幸になれって思っちゃう。不安に推し潰れて欲しいって思っちゃう。不幸自慢する奴らはみんな死んでほしいって毎晩神様に願ってる」

「天使というより悪魔みたい」

「私のこころの中は、おぞましいほど治安が悪いの。だからちゃんと天使もやれない。ずっと他人の不幸に嫉妬して、悪口を言っている。本当にこのままじゃダメだと思うよ」

夕焼けの陽射しがT子ちゃんの髪を赤く染めました。小学生の頃は、よく夕日が沈むところを見ていました。帰るのが惜しくて、だけどもう十分に遊んで体も心も一日が終わっていくのを感じていました。いま思えば子供の時は夕日が一日の終わりの象徴でした。

夕方五時を知らせるチャイムが鳴りました。それを聞いたT子ちゃんは「祈らなきゃ」と両手を合わせました。そしてワシの顔を見て、ガハハハと昔みたい笑いました。その姿に不覚にもときめいてしました。

たとえば、クラスメイトのように、来年の受験にむけて友達と受験勉強に勤しんだり、悔いを残さないよう寒い朝に耐えて部活に励むのが、一般的な中学二年生の冬休みとするならば、ワシとT子ちゃんは、その道を大きく外れてしまったような気がします。

冬休みになってから、T子ちゃんは頻繁にワシの家を訪れるようになりました。そして冬休みの課題を朝から黙々と二人でこなしていました。

T子ちゃんが、隣にいる。それは小学生以来のことでした。再び彼女を近くで見るようになってからT子ちゃんがひどい噛み癖を持っていることを知りました。シャーペンを持つ彼女の指先はボロボロで真っ赤でした。

ある日、ワシはそれとなくT子ちゃんの爪がボロボロなことを指摘してみました。

「お前さ、私が爪噛むのやめさせたい?」

「え?」

「どうなん?」

「それは、やめたほうがいいと思うけど…」

「じゃあ、代わりにお前のこと、噛ませてよ」

「なんで、そうなるの?」

「ダメなの?」

「…ダメに決まってるじゃん。そんなの」

「あっそ、じゃあいいや」

とT子ちゃんはワシから離れると教科書や新研究をリュックに詰めて帰る準備を始めました。それを見て、ワシはすごく焦りました

「あ、ちょっと待って!」

「なに」

「いや、その」

「はっきり言ってよ」

「…本当にそれで爪噛むのやめるの?」

「保証はできないけど」

「え、そんな」

「噛ませてくれる気になったの?」

「…ちょっとくらいなら、いいよ」

「ちょっとなら意味ない」

「どのくらい嚙む気なの?」

「目一杯」

「そんなの、死ぬじゃんか!」

「だから、嫌ならいいって言ってるじゃん」

「…分かったよ。噛んでもいいよ」

「ほんと?」

「ふーん、じゃ、遠慮なく」

「あ、待って」

「なに?」

「どこを噛む気?」

「首筋とか」

「そ、それはちょっと。跡が目立っちゃいそうだし」

「どこならいいの?」

「えーと…腕とかでもいい?」

「構わないけど。じゃあ腕だして。言っておくけど思いっきり噛むから」

T子ちゃんは、ワシの腕から血が滲むほど強く噛みました。腕には歯型がついて、赤黒くなっていました。

「痛い?」

「めっちゃ痛い」

「そうだと思う」

「それで、T子ちゃんは?」

「私がどうしたの?」

「いや、えーと、もう爪とか噛まないで済みそう?」

「ダメだと思う」

「えっ?」

「あれは癖みたいなものだし、そんな簡単には治らない」

「じゃあ、定期的に俺のこと噛むようにすれば治るんじゃない?」

「はぁ?」

「やっぱりキモイ?」

「うん、キモイ。だってそれってこれから先も、私が何回もアンタを噛むってことでしょ」

「うん」

「お前って、実はそういう趣味あったの?」

「…?…あ、ち、違うよ!そんな趣味はなくて、ただそのくらいでT子ちゃんの悪い癖が治るなら、別に噛まれてもいいかなって…」

「本気で言ってるんだよね?」

「もちろん」

「治らなかったら、ずっと噛み続けるよ」

「治るまで、噛んでいいよ」

「…あっそ」

「うん」

「…明日もこれくらいの時間に来るから」

「う、うん」

「じゃあ…また。…ねぇ、私って少し変わってるのかな?」

「少し変わってるような気もする」

「…」

「でも何がどう変わっているのかはよくわからない。正直に言って、クラスの奴らの方が異常でT子ちゃんが正常の可能性も捨てきれない」

「それもそうだね」とT子ちゃんは笑いました。

毎朝、部屋に来ては、一緒に勉強して、T子ちゃんに噛まれました。だいたいはワシの部屋でやりました。でもそれはセックスフレンドとも呼べないような曖昧な関係でした。挿入することもしなければ、キスをすることもありませんでした。もちろんワシにも性欲はありました。でもワシが求めていたのは、肉体的一体感でした。精神的な、心理的な解放を求めていました。

「背中の傷…それに足や腕…アンタって傷だらけよね」

「う…ん…そりゃ…T子ちゃんが色々と傷つけてくれたから…」

「全部私の所為で負った傷、まるでお前の身体って机みたい。人前じゃ絶対に服を脱げないな酷い体にしてやる。どう、嬉しい?」

「…そんなの嬉しくないよ」

「じゃあ、やめる?」

「いや…続けてほしい」

「ねぇ、アンタは自分のこと好き?」

T子ちゃんはワシにそう尋ねてきました。でも悩む時間もいらなかったです。

「嫌い」

「どこか嫌い?」

「ぜんぶ」

T子ちゃんは嬉しそう「やっぱり」と笑いました。

思春期特有の他愛もない言葉です。しかし中学生って生き物は、自分が物語の登場人物であるかのようにキザな会話をしないと死んぢゃう生き物なんです。当時のワシ達もそうでした。この辛い現状に何か意味を付けないとやってられませんでした。よく学生が自分の机にわざと傷をつけて自分の証を建てようとするみたいに、ワシの身体の傷はまさにT子ちゃんのモノであるという証そのものでした。勿論、噛まれるのは痛かったです。でも厨二病のワシ的には名誉の傷みたいで何だか誇らしく思っていました。

噛みついている間、T子ちゃんは、ワシだけを見てくれていました。すごく近くて、1つになりそうなくらい、近くにいてくれました。当時のワシの体はほとんど不安で構成されていました。

母ちゃんも姉貴も家を留守にして、毎晩一人でご飯を食べる。布団にもぐり、朝を迎えて、無人の台所で朝食を食べる。そんな静かな生活を送っていました。そういう無音に囲まれていると、本当に時々だけど、息苦しくなるような悲しみに襲われました。なんだか世界に独り取り残されているようで落ち着かなくなりました。

そんな不安をT子ちゃんは、解消してくれました。

彼女の体温が、呼吸が、鼓動が、痛みが、安心しました。彼女の歯型が体にある限り、自分はずっとその安心を手に入れられると思っていました。

今思えば一種の共依存状態でした。間違っていたと思います。しかしそれでも良いじゃないかと、今も思うんです。歪んでいても、自分たちがそれで安心できるなら、それで良いじゃないかって。人間は安心したい生き物です。お金が欲しいのも、家族が欲しいのも、健康でいたいのも、仕事で成功したいのも、それは安息な安心を手に入れるためです。当時の自分とT子ちゃんにとって、その安心を得る手段はそれしかなかったんです。

当時のワシは先輩と付き合い、彼女が好きでした。将来は結婚もしたいと中学生ながらに思っていました。しかしあの時の自分にとって一番に必要だったのは、T子ちゃんでした。団地の大人たちは、アルコールやギャンブルや煙草に依存していました。それと同じようにワシはT子ちゃんに依存していました。

クリスマスの日、先輩に連れられて隣町のジャスコに行きました。所謂、デートでした。プリクラとかを撮った記憶があります。だけど、そのくらいしか記憶は残っていません。残っていないということは、多分そういうことなのだろうと思います。しかしデートの帰りに先輩と一緒にコンビニに寄ったことは覚えています。

ワシたちがコンビニに入ると、小学生くらいの子がお菓子を万引きしたらしく、店長らしき人物に説教を受けていました。小学生くらいの男の子が三人。顔に見覚えがありました。団地の子でした。

「自分たちが何やった分かってる?コンビニは、君たちの冷蔵庫じゃないの!欲しい物、食べたいものがあったら、きちんとお金を払わないとダメなの。お母さんに習わなかった?」

店長が1人の男の子の腕を掴もうとしたとき、その子がビクンっと体を揺らしました。そして隣にいる子が店長を睨みつけていました。

「ったくぅ、どうして夕方なのに電話が繋がらねぇんだよ。親は何をしているんんだよ」

多分、パチンコだな、と思いながらワシは先輩と店内を徘徊していました。先輩は子供たちを気にする様子もなく、呑気にリプトンのレモンティーとミルクティーを手に取り、どちらにしようか迷っていました。そんな先輩の背中を見めながら、ワシは小学生のときのことを思い出しました。

団地の子は、万引きをすることをちっとも悪いことだと思っていません。お腹が空いたら、食べ物のある所に行くのは動物の本能と変わらない。万引きのやり方は、自分より年上の子どもから、教わり、自分よりも年下の子どもに教える。動物が狩りを教えるのと同じです。ワシもそうやって教わり、そうやって教えてきました。

「自分が年を取った気はしないけど、年下の子を見ると、若いなって思うね」

「俺もおんなじことを思った。もしかしたら、こうやって実感のないまま大人になっていっちゃうんですかね」

「それは社会が大変なことになっちゃいそうだね」

先輩は笑いながらリプトンのレモンティーにストローを指して飲んでいました。

「それって、世の中の大人がみんな自分の心はまだ子どもだと思ってるわけでしょ」

ワシも先輩の言葉に笑いました。

「そこまで極端じゃないけど、肉体の成長と精神の成長って別問題だと思いもいますけどね」

「だけど全く別問題じゃないと思うよ?年齢を重ねれば色々な経験を積むし、社会的な立場も変わってくる。例えば、私なんかは部活のキャプテンとか生徒会長とか、立場のおかげで色々と学ばせてもらってるもん」

「だけど何歳になっても責任を持ちたくないっていう人もいるよ。だから子供を育てられない親もいる。っていうのも今日の朝にちょうど子供が虐待で死んだニュースを見ちゃったせいだと思うんですけどね。その子供の親も自分が幼い頃に虐待されてたって言ってた。もちろんすべての人がそうじゃないけど、そういうことって結構多いと思う」

「うーん」

先輩は低くうなっていました。

「そういうのってきっと堂々巡りなんだよ。たとえ誰かのせいで不幸になったとしても、人間は基本的に自由なんだから、その不幸から抜け出す努力をすべきなんだよ。誰かのせいにしたら、そりゃ楽だと思うけど、現状は何も変わらない」

「でも抜け出せないかもよ?抜け出すことで誰かが傷つくとか、逃げたいと思っていても環境が許してくれない場合とか」

「それは優しさだけど弱さでもあると思う。自分がいなくなって傷つく誰かがいたとしても、その人はやっぱり自分でどうにかするしかないと思う。寄りかかることに慣れちゃうと、逆に精神的に脆くなっちゃうし、自分が倒れちゃうと寄りかかっている人まで倒れちゃう。誰かを支えるためにも、強くなる必要があると思うよ、少しずつでもね。自分の未来を作るのは、自分以外ないよ。高校受験だって、誰も自分の代わりに受けてくれないでしょ?自分の人生を決断する時は、人はいつも独りぼっちなんだよ。でも、まぁこうやって私たちは独りぼっちで生きているからこそ、二人でいる幸せを実感できると思うんだよ」

そう言って先輩はワシの手を握りました。彼女の手はすごく冷たかったです。でも、とてもツヤツヤしてて、デート中もこまめにハンドクリームを塗っていたことを思い出しました。そんな先輩の綺麗な手が、自分の汚い手で汚れてしまうんじゃないかって怖くて、ワシは強く握り返すことができませんでした。

先輩の家の前に着くと「あ、あの…すごく急で申し訳ないんだけどさ…今日さ…両親が弟の部活の大会で留守にしてるんだ。そ、それでさ、少しだけ家に寄ってかない…?」と誘ってくれました。

この時、先輩は本当に素敵な人なんだなと思いました。きっと先輩がそれを言い出すときの心拍数はヤバかったと思います。すごく勇気を出して言ったんだと思います。年上から、それも女子から家に誘うのは並大抵のことではありません。案にエッチしようと誘っているわけですから。それでも彼女は、自分の気持ちを素直に伝えたんです。カッコイイです、ホント。

ワシはそんな先輩を尊敬していました。今だって、これまで会って来た人の中で先輩が一番に尊敬できる人です。彼女はとても優れた人だと思います。自分の優秀さをおごることなく、誰にでも開け隔てなく接し、後輩からの人気もたくさんありました。年齢を重ねるたびに精神も成長すると言った彼女は、その言葉の通り中学を卒業後県内で一番に賢い進学校に進学し、大学は誰でも名前を聞いたことのある京都の有名な国立大学に進学して、今は国交省で官僚をしています。先輩の言った通り心身ともに立派に成長しています。

ワシがヤンキーの先輩にボコられていた時も、ワシには内緒で、止めるように先輩が言っていてくれていたそうです。彼氏のメンツを保ちつつ、問題を解決するなんて本当に中学生離れしてるなと思いました。

しかし光が強ければ強いほど影は濃くなるもので、そんな超人的な先輩との距離が近づけば近づくと、ワシは自分がどういった人間のかが身に沁みて分かりました。ワシは先輩の前で服を脱げるような体ではなかったし、なにより先輩とそういう事をすることが想像できませんでした。こんな汚い精神を持ったワシの遺伝子が少しでも優秀な先輩の遺伝子を汚すことが怖かったのです。

ワシは「お母さんがご飯作って待ってるみたいだから」と嘘を付いて断りました。その時の先輩の表情は覚えています。笑わないといけないみたいに、でも困ったように笑みを浮かべていました。

家に帰って、灯りもつけずに部屋の中で一人夕食を食べました。母ちゃんは男の町でクリスマスを過ごしていて、姉貴は友達の家に行っていました。部屋の中は真っ暗ではなかったです。月の光が窓から差し込んで、月が銀色のステンレスのお盆みたいに空に浮かんでいるのが見えました。窓から差し込んだ月の光は、まるで水たまりみたいに床に溜まっていました。部屋の中は暖房も消えてひんやりとしていたけれど、まったく寒いとは思えませんでした。

月の灯りが部屋のなかを青白く包み込み、そんな綺麗な光の中で、ワシは自分の手を見つめました。その手は黒く薄汚れていました。じっと見つめていると、胸の奥を満たしていたモノが外に流れ出しました。それは大きな傷口から血が流れるみたいに、手をつけようにもあとからあとから流れ出てきました。ワシは信じられないくらいたくさんの涙を流しました。涙は月の光の白い水たまりの中に吸い込まれていき、落ちる時に空中で月光を浴びて結晶みたいに美しく輝いていました。床が滲んで、その一点だけが黒くなっていきました。ふと見ると、影も涙を流していました。涙の影がくっきりと見えました。いま、自分が流している涙がただの陰で、影が流している涙が本物かもしれない、そのときそう思いました。

当時のワシは、自分は欲がない人間だと思ってました。なにもいらないと思ってました。そんな風に安心して眠れる場所が一畳さえあればいいと思っていたのに、いつの間にか欲望が現実の距離を追い越して、期待したり要求するようになっていました。どんどん贅沢になっていたんです。

先輩とは人間として雲泥の差があるのに対等になりたいと思って、その願いが叶わないと知ると今度は自分の弱さを隠そうとT子ちゃんにすがりついていました。求められたい。しかしそれは自分と同等か、それ以下ではない安心できなかったのです。

その日は明け方まで眠れなくて、まだ起きてもいない嫌な事ばかりを考えていました。そうすると更に眠れなくなって、夜が明けた頃に近所のコンビニへ缶コーヒーを買いに行って、公園のブランコでそれを飲みました。

コーヒーの温かさが体表に慣れ始めた頃、ふと『死んでしまえばいい』という、ものすごくシンプルな答えが湧いてきました。ほっとため息をつくような安心とは違う何もない荒野をただ冷たい風だけが抜けていくような、そんな解放感でした。

当時のワシは、よく少女漫画を読んでいました。その中で主人公が今の彼氏を捨てて新しい彼氏(幼い頃に両想いだった人)と結ばれるのが大嫌いでした。

『過去に好きだったへの未練が少しでもあるなら彼氏なんて作るなよ』

『寂しさの穴埋めで彼氏を作って、真実の愛(笑)が見つかれは今の彼氏は用済みって無責任すぎるだろ。ヒトを道具みたいに扱いやがって、そんな軽い気持ちで好きとか言うなよ』

こんなことを思いで読みながら、自分は絶対にこんな無誠実な人にはならないぞ、と思ってました。でも、その時のワシは無誠実な人間そのものでした。客観的に自分を観察したとき、今の自分が最も嫌っていた類の人間に成り下がっていることに気付きました。生きれば生きるほど、自分の理想からかけ離れてしまう。だからこそ最小限のダメージで、まだ綺麗なうちに死んでしまいたいと思ったのです。

公園のブランコに揺られてどうやって死のうかと考えていると、周囲を見渡しながら走っているT子ちゃんの姿を見つけました。彼女はこちらに気付くと、走って駆けて来て「おばあちゃん見なかった?」と息をあげて言いました。

「おばあちゃんがいないんだッ!私、ずっと部屋で勉強しててッ、そ、それで台所に戻ったらッ」とT子ちゃんが泣きそうな顔をしていました。

それからワシたちは走り回って、団地の敷地内を探しました。駐輪場や違う棟の踊り場。深夜の町に救急車の音が聞こえてので、救急外来に電話をかけてみました。しかしどこにもT子ちゃんのおばあちゃんはいませんでした。

川沿いのサイクリングロードに出て、高薮の中を探しました。T子ちゃんは「おばあちゃん」と叫ぶけれど返事はありませんでした。彼女は自分よりも背の高い藪をかき分けて、ワシを置いて、どんどんと奥に進んでいきました。

その時ほど、ワシは自分という存在の無力さを痛感したことはないです。ワシはT子ちゃんに必要とされている、その安心感のおかげで朝を迎えることができていました。しかし彼女はそうではありませんでした。彼女には、抱えなければいけないことが沢山にあったように思います。その不安はワシ一人の力では、どうしようもないものでした。みんな自分勝手だと思いました。T子ちゃんのおばあちゃんもお母さんも、どうして彼女に苦労せるんだと。

そしてワシの母ちゃんや姉貴のことも。年末のクリスマスなのにどうして家族を優先しないんだと、どうしてワシを一人を残すんだと。

しかし一番に自分勝手なのは、ワシでした。

してほしいことばかりが頭に浮かぶだけで、ヒトにやってあげたいことなんて何一つ思い浮かばなくて、本当に自分勝手なのはワシだったのです。

高藪の中に消えていくT子ちゃんの背中を追いかけながら、ワシは東の空に浮かぶ星たちに祈りました。

どうか、T子ちゃんのおばあちゃんが見つかりますように、T子ちゃんが安心して夜を過ごせますようにと。

おばあちゃんが見つかったのは、夜が明け始めた頃でした。彼女のおばあちゃんは沼の傍に裸足で座っていて、口の中でぶつぶつ何かを繰り返していました。T子ちゃんはおばあちゃんの枯れ枝みたいな腕をとって、「家に帰ろう」と家に連れて帰ろうしましたが、おばあちゃんはその腕を振りほどいていました。

「がいないの」とおばあちゃんは泣きそうな顔で言っていました。T子ちゃんは大きなため息をつきました。しかしそれはどこか安心した様子でもありました、

「こうなると動かないんだ。眠たくなるまで待つしかない」

ワシたちは朽ちかけたベンチに座って、彼女のおばあちゃんが眠たくなるを待ちました。ワシとT子ちゃんは、冷たい風に吹かれてガタガタと震えました。両足を抱えた体育座り疲れて、ベンチの上に手を下したとき、ふいにT子ちゃんの手に触れました。彼女の爪は相変わらずボロボロで、酷く乾燥してガサガサしていました。

「って人は私のお父さんのことなんだ。昔さ、この沼の前を通ると幽霊がでるって噂あったじゃん。あれウチのお父さん」

T子ちゃんはお父さんが死んでから、毎週この場所に通って、東の空に浮かぶシリウスを眺めていたと言いました。しかし幽霊のお父さんを一度も見たことはなかったようです。

「幽霊はこの世にいない。もしいたら間違いなくお父さんは私の前に現れてる。でも実際のところ、現れてこない。死んだら天国に逝くか、地獄に逝くか、そのどちらかしかないと思う。そして、たぶん、お父さんは地獄に逝ってる」

「ねえ、T子ちゃんのお父さんってどんな人だった?」

「メンヘラだったよ。”潮の匂いは、生き物が死んだ匂い。もし醜い姿になってしまったら、跡形もなく燃やして遺骨を海に棄ててくれ。そして潮の匂いを感じる度に俺を思い出してくれ“。それがお父さんの遺言書に書かれた願いだった。馬鹿でしょ、うちのお父さん。そういう所が嫌いだった。

弱い所を人に見せることができなくて、人間に求める最低限が常人よりも高くて、尊厳意識も高いから自分から助かる道を遠ざける。特に何かに失敗したり、困った時にね。

そういう時って恥ずかしい選択をしなくちゃいけないけど、お父さんはそれができなかった。プライドが高くて、人に助けを求めなくて、そして恥ずかしい思いをするのが大の苦手。そして恥を晒すくらいなら死んだ方がマシだって考える。ねぇ、」

「ん?」

「もし人間が死なない存在で歳を取ることもなくて、永遠に元気で生きていけるとしたら、人間はそれでもやっぱり、一生懸命に生きたりするかな?私たちは色々なことを考えるでしょ。宗教とか、心理学とか、哲学とか。でもそういうややこしい思考とか観念とかは、死がなかったら世界に存在しなかったと思うんだ?つまり」

T子ちゃんはそこでふっと言葉を切って、しばらく沈黙していました。そのあいだ、ワシの頭の中は”つまり“という言葉だけが、力任せに引きちぎられた思考の断片みたいに、じっと暗闇の中に垂れ下がっていました。

T子ちゃんはそれ以上の話を続ける気をなくしてしまったのかもしれなかったし、あるいはその続きを考えるための時間を必要としているのかもしれませんでした。だからとにかくワシは彼女が話し始めるのを黙って待ちました

「つまり・・・私は思うんだけど、自分がいつかは死んでしまうと分かっているからこそ、人は自分がここにこうして生きていることの意味について真剣に考えると思う。だってそうでしょ?いつまでも同じようにずるずると生きていけるなら、誰が生きることについて真剣に考えたりする必要がどこにある。もし真剣に考える必要があったとしても、「時間はまだある。またいつかそのうちに考えればいいや」ってなると思う。でも実際はそうじゃない。私たちは今、ここで、この瞬間を考えなきゃいけない。明日の朝に私は死ぬかもしれないし。アンタだってトラックにはねられて死ぬのかもしれない。何が起こるかわからない。だから私たちには、死が必要なんだ。私はそう思う。おかげで死に物狂いでものを考えられる」

「ねぇ?」

「なに?」

「お前は、ちゃんと死ぬことについて考えてはことある?」

「…考えたことない」

「どうして?」と彼女は諭すような柔らかい声で言った。

「ねぇ、どうして考えなかったの?」

ワシは黙って、足元のあたりを包んでいる影を見つめました。ワシの視線の先を追うよう彼女も影を見つめました。

「お前の地面に落ちてる陰って人の半分くらいの薄さだよね」

「人間性が死んでるんだよ。存在感が薄いから当然陰も薄い。多分俺はまともな大人になれない。体は大人になっても、きっと精神はそのままだと思う。多分、時代が時代だったら淘汰されるような存在だった。コイツは、出来損ないの遺伝子を持っているから殺そうって」

「それだと、私も多分淘汰される遺伝子を持ってると思う。お婆ちゃんもお母さんも結婚はできてるけど、旦那は死ぢゃうんだ。それも自殺でね。私のおじいちゃんも自殺で死んでる。だから私と将来結婚した人も死なせちゃうのかって思ってる。そういう付き合った人を不幸にする遺伝子を代々私たちは引き継いできたのかなって思う」

それは質問というより独り言に近かった。だから彼女は困ったように笑うだけだった。

「ま、人間が孤独なのも、息苦しいのも、人生に意味を見い出せないのも、そんなの当たり前で、今さらそんなことを重々しく他人に告白した所で、そりゃそうでしょ、としか返しようがない。私たちを救ってくれる人は誰もいない。先生だって、親だって、みんな自分のことが精いっぱいだよ。だからアンタや私をこの貧乏な団地から救い出してくれるのは、親でも、友達でも、先生でもない。私たちを運命の受難から救えるのは私たち自身だけだよ」

ワシは空を見上げて目を閉じました。そして、たぶん彼女が正しいのだろう、と思いました。藍色から紫色に変っていく東の空に、明けの明星が輝いていました。T子ちゃんが煙草を一本取りだして、口に咥えました。ライターのオレンジ色の日に一瞬だけ照らされたT子ちゃんの顔は、ひどく疲れているみたいに見えました。寒さと疲れでおばあちゃがうとうとし始めると、T子ちゃんは上着をかけておぶりました。

「じゃあ、帰ろうっか」

「おぶろうか?」

「いいよ。慣れてるから」

「私、普段は酷い孫ばかりしてるから、たまにはめちゃくちゃ優しい孫にならないといけないんだよ」

それは聞こえないくらい小さな声でした。風がもう少し強く吹いていたら、多分ワシには聞こえなかったと思います。

T子ちゃんと別れてからしばらくワシは家に帰れませんでした。彼女と離れると、胸の奥に燃えるような痛みが走りました。その傷がいったいなにであるのか分からなくて、心が責め立てられているような気がしました。海岸線沿いを一人で歩いていると、雲の切れ目から陽射しが零れていました。その昇る朝日と反対にどこまでも堕ちていく自分を感じました。

冬休みが明け、T子ちゃんとの関係は自然と無くなりました。いつからワシの家にT子ちゃんが来なくなったかはよく覚えていません。いつからワシの家にたむろするようになったかも正確には覚えていません。気づいたときには、T子ちゃんが隣から居なくなっていました。

そんなT子ちゃんを春先に降る柔らかくてどこか暖かいあの霧雨に似ているなと思うことがあります。そういう雨は終わりが見えません。いつ降り出して、いつ振り止むのか全く分からない雨です。だから気づいたときには、彼女はワシの前から姿を消していました。

先輩とは、高校進学と共に別れました。ワシが彼女の進学先に落ちたからです。それでも先輩は気にしないと言ってくれました。でもこれ以上、先輩の人生の足を引っ張ることはできませんでした。別れ話で先輩が泣いいたのに、泣けない自分が情けなかったです。指の一本や二本くらい詰めればよかったです。

今思えば、ワシと先輩の人生は食い違えたボタンのように、時間が経てば経つほどに違ったものになっていったように思います。一方は官僚で、片方は精神弱者です。公立中学校の人種の幅の広さに驚きです。

T子ちゃんと再開したのは、五年後の成人式の時でした。晴れ着姿の彼女は、少し化粧が濃かった記憶があります。ホント、一言二言しか話さなくて、直ぐに友達らしき女子グループの元へ掛けていきました。

あの頃とと比べてT子ちゃんの覗かせる歯はとても綺麗でした。正真正銘の完璧な美人に彼女はなっていました。何処にでもいる普通の美人でした。

成人式のあった夜、ワシは母ちゃんから正式に父ちゃんと離婚していることを聞かされました。99%が100%に変った瞬間でした。分かり切っていたことですが、泣いてしまいました。ワシが泣いたので母ちゃんも泣きました。だから貯金のことは聞けませんでした。

今月の初め、地元に帰省した時に小学生時代の友人の集まりがありました。その集まりには、T子ちゃんもいました。彼女は今大阪で歯科衛生士として働き、彼氏と同棲しているようでした。歯並びが悪かったことがきっかけで歯科衛生士を目指したんだと言っていました。立派です。ニコ生でリスカしていたコスプレイヤーとは思えません。

「ワシ君は何してるの?」とT子ちゃんに聞かれ

「厚労省で働いている」と答えました。

彼女は目を大きくして驚きながら「すごいね」と褒めてくれました。

「私たちよく抜け出せたよね。あの団地に生まれたのに、こうやってまともに社会人やってるって凄くない?」

T子ちゃんは嬉しそうに言っていました。二人がちゃんと大人になれていることに驚くのも無理はありません。なにせオオサンショウウオみたいな目の大人たちに囲まれて生活してきたんですから。

T子ちゃんは満足そうに大きく手を振ってワシとさよならしてました。

その日、T子ちゃんの中で、ワシとの思い出はハッピーエンドを迎えたんだと思います。傷ついた少年少女が、傷つけ合ることでしか理解しあえなかったのに、一方は最愛の在り理解者に出会い、もう一方はお国の為に立派に働いている。それで物語の幕は閉じたんです。

しかしワシは、団地からは抜け出せても、団地の人たちと変わらないような生活を過ごしています。毎晩薬を飲まなければ眠れませんし、本来なら年齢を重ねる度に身につけるものが何一つ身についていなくて、未だにレターパック以外の郵便物の送り方がわからない始末です。

クリスマスの帰り道、先輩は「立場が精神を成長させる」と言いました。歳を重ね、責任を持つ立場になることで自ずと精神も大人になると。しかしワシは中学の頃から何一つ成長していません。むしろ、退化したように思います。今は緊張の一文字だけで、全ての体の機能が停止してしまいます。もはや体も子どもです。そして大人になったワシは無条件に世界から愛されることはありません。子どもの頃は世界に無償の愛を与えられていました。

子どもの頃のワシは本気で、いつか世界を救う七人の子どもたちに選ばれてこの荒廃した世界を救うのだと信じていました。そして信じることはワシ自身を救ってくれました。暗い部屋で独りぼっちで座っていてっも、ワシと世界の間に橋がかけられたような、そんな気がして安心していました。

バカみたいだけど、でもバカみたいにそう信じた自分を今は褒めてあげたい。バカであり続けたその勇気みたいなのを、抱きしめてやりたいんです。

大人になってワシの瞳には、世界が『特別』だけで構成されているように映りました。ワシなんかいなくても世界は大丈夫なんです。

そんなことは、もちろん分かっています。

しかしテレビをつければ才能や天才といった言葉が氾濫しています。世界は傲慢なくらいワシの居場所を一粒残らず消し飛ばそうとしてくるのです。

ワシはまだ死にたくありません。だからどうにか自分を『特別』だと無理やりに思い込んで、世界から自分を守ってやらないといけないです。

でも、これからどんどん大人になっていくというのに、ワシはいつまで無根拠に自分を守れるだろうと不安になるのです。いつか粉々になったワシは世界に紛れてしまって、ワシでさえ自分を見つけられないんじゃないかって。不安で不安で、しょうがないんです。

奴隷少女のエルフがいなくなった今、ワシは別の方法でヒーローにならなければいけないのです。『優しい』のメインウエポンしかもたないワシがこの先で誰かを救うためには他の武器を持つ必要があります。そろそろワシは世界に自分が『特別』だと証明しなければいけないのです。一欠けらでもいいから、この世界の片隅においてもらえるように、ワシが溶けてしまわないように、崖の上から今にも落ちそうなくらいのなかでワシは何者かにならなきゃいけいないのです。

ワシの物語は、今も絶賛絶望の真っただ中で、それは中学時代よりも更に深刻さを増しています。もし、この全てが終わればもう一度、ワシは、あのころに戻りたいと思っています。

プールの授業が終わって教室で国語の授業をしている中、涼しい風が窓から入ってくる。プールの疲れと、その心地よい風の中でみんな眠ってしまう。そんな中でT子ちゃんが朗読してる。塩素の匂いを髪に靡かせて、大きくはっきりとした声量で教室を包み込む。そして、小さく顔を覗かる彼女の八重歯に見蕩れるのです。

ワシの人生で最も愛し愛いされた女性は他にいます。しかし最後に目にしたいのは、T子ちゃんなのです。ガチャガチャな歯を見せながら、ガハハハッと満遍の笑みを浮かべる完璧な不完全な少女に微笑まれながら死んでいきたいのです。

今日の独り言はこれで終わります。

最後まで読んでくれ人、好きです。

貴方の毎日が幸せで満ち溢れるよう心の隅で祈っています。

アイシテル (*´ε`*)チュッチュ

では、また。

ガハハハ(○゚∀゚)

END