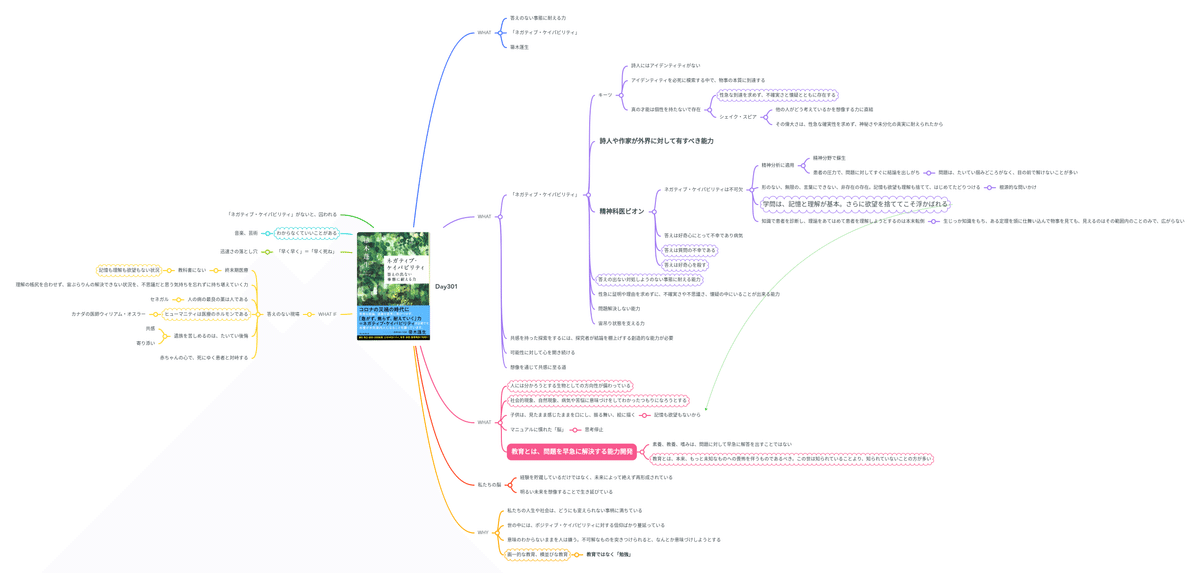

Day299:「ネガティブ・ケイパビリティ」ー答えのない事態に耐える力

箒木蓬生 著/朝日新聞出版社

マニュアルに慣れた脳(思考停止)から、自分を解放しよう!

■主題:「ネガティブ・ケイパビリティ」

「ネガティブ・ケイパビリティ」は、19世紀に活躍した詩人のジョン・キーツが発見。

不確実で、どうにもできない状況だとしても、せっかちに事実や理由を求めることなく、そこに止まって耐える能力のこと。

問題解決しない能力。

可能性に対して心を開き続ける能力。

想像を通じて共感に至る道。

「ネガティブ・ケイパビリティ」は、シェイク・スピアも持っていた能力で、詩人や芸術家が有すべき能力。

後に、精神科医のビオンが精神分野でこの概念を蘇生、精神分的に適応した。

精神分野の問題は、たいてい掴みどころがなく、目の前で解けないことが多い。それなのに、患者の圧力で、問題に対してすぐに結論を出してしまったり、知識で患者を診断し、理論をあてはめて患者を理解しようとするのは本末転倒。

共感を持った探索をするには、探究者が結論を棚上げする創造的な能力(ネガティブ・ケイパビリティ)が必要。

■芸術と「ネガティブ・ケイパビリティ」

詩人にはアイデンティティがない。

というのも、詩人はアイデンティティを必死に模索する中で、物事の本質に到達するから。(真の才能は個性を持たないで存在する)

性急に解決してしまう「ポジティブ・ケイパビリティ」では、視野狭窄に陥り広がりきらない。なまじっか知識を持っていると、同様のことが起こる。

「ネガティブ・ケイパビリティ」は、

他の人がどう考えているかを想像する力に直結するため、詩人、作家には必要な能力となる。

形のない、無限の、言葉にできない、非存在の存在は、

記憶、欲望、理解を捨てて、はじめてたどりつける。

■現代の思考の問題点

・すぐに問題解決しようとしてしまう。(ファスト思考)

⇄「ネガティブ・ケイパビリティ」(スロー思考)

そのため、物事の本質までたどりつけない。

より良い方向へ物事を進めることができない。

ありきたり。

■なぜ、早く問題解決しようとしてしまうのか?

1、教育が、問題を早急に解決する能力開発だから

(学問には、「記憶、理解、欲望」が必要で、ネガティブ・ケイパビリティをは真逆)

現代教育は、画一的な教育、横並びな教育

私たちが受けているのは、教育ではなく「勉強」

2、人には分かろうとする生物としての方向性が備わっている

(意味のわからないままを嫌う)

社会的現象、自然現象、病気や苦悩に意味づけをしてわかったつもりになろうとする。

■ネガティブ・ケイパビリティを育てていくために

・「答え」は好奇心にとって不幸であり病気

・「答え」は質問の不幸である

・「答え」は好奇心を殺す

子供のようになること。

(子供は、見たまま感じたままを口にし、振る舞い、絵に描く)

*子供が余計な解釈をはさまないのは、記憶も欲望もないから

■現場で(終末期医療)

患者との向き合い方に、答えはないし、教科書もない。

理解の帳尻を合わせず、宙ぶらりんの解決できない状況を、不思議だと思う気持ちを忘れずに持ち堪えていく力が最も役に立つ現場。

遺族を苦しめるのは、たいてい“後悔”。

その遺族への共感や寄り添いに、遺族は救われる。

チームは、赤ちゃんの心で、死にゆく患者と対峙する。

“人の病の最良の薬は人である”(セネガル)

“ヒューマニティは医療のホルモンである”

(カナダの医師ウィリアム・オスラー)

■最後に

素養、教養、嗜みは、問題に対して早急に解答を出すことではない。本来、教育とは、もっと未知なものへの畏怖を伴うものであるべき。

この世は知られていることより、知られていないことの方が多いのだから。私たちの人生や社会は、どうにも変えられない事柄に満ちている。

答えのない未来、現場に向き合っていくために、「ネガティブ・ケイパビリティ」を育てよう。

■まとめ

わからなくていいことがある

全てわかる必要はない

「早く早く」=「早く死ね」(迅速さの落とし穴)

関連書籍