DAY1 学び議事録_サーキュラーエコノミー GREEN WORK HAKUBA Vol.2@2021年3月1日

白馬村で4日間(2021年2月28日-3月3日)に渡り開催されているサーキュラーエコノミーを学ぶプログラム「GREEN WORK HAKUBA Vol.2」

昨日のDAY0のオリエンテーションに続き、本日は2日目のDAY1

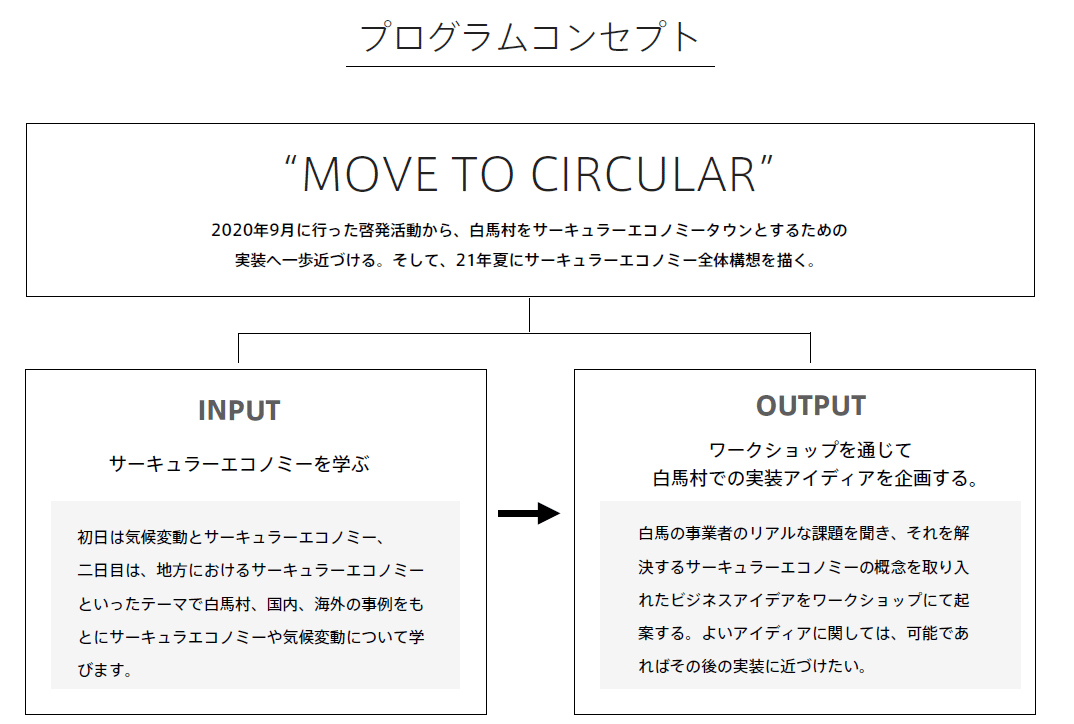

プログラムのコンセプトは、

「白馬村をサーキュラーエコノミータウンとするための実装への一歩を近づける。そして、2021年夏にサーキュラーエコノミー全体構想を描く」

というもの。

4日間中、3日間はINPUT&ディスカッション中心で最終日はOUTPUTとしてワークショップを通じて白馬村で実装アイデアを白馬の事業者と共に考えるというもの。最終日はどうなるのか楽しみです。

DAY1の本日は朝の6時からスタート

白馬村で通年、あらゆるアウトドア体験を提供している白馬ライオンアドベンチャー さんの熱気球にのり日の出を見ながらスタート。白馬にお越しの際はぜひ、皆さんに体験してもらいたいアクティビティーです。

熱気球で気持ちよく脳が体も目覚めたあとに白馬五竜スキー場のエスカルプラザに移動しスタート。

白馬村の気温と降雪量の変化

白馬村役場の渡邉 宏太さんが登壇

約30年間の白馬村の平均気温の推移。年ごとには平均気温のバラつきがあるが、5年間の平均気温(黄色)&長期変化傾向(赤色)は、右肩上がりに上がっている。

ここ30年で白馬村の平均気温の上がっているとのこと。グラフから判断すると30年で白馬村の平均気温は、+0.7度上昇している。

続いて白馬村の年間降雪量の推移。恐らく気候変動の影響により右肩下がりで減少している。

つまり豪雪地帯にも関わらず、約30年間で降雪は少なくなってきているとのこと。今シーズンは雪が多いように感じるが、長期変化傾向だと年々少なくなってきている傾向が読める。

アウトドアアドベンチャー会社Evergreen Daveさん登壇

100年先にも持続可能な白馬村のために今何をすべきか?!

昔と比べて熊の出没が多くなってきている。熊を殺すだけではなく、なぜ熊が沢山出没するようになったのかを考えることが大切。

日本アルプスにはきれいな水があり子供の世代まで守らなくてはならないと仰っていたのが大変印象的でした。

僕なりの補足:そもそもサーキュラーエコノミーとは

サーキュラーエコノミーとは、日本語でいうと「循環型経済」

では、循環型経済を一言でいうと「破棄するものを原材料に戻して何かまた作ろうぜ」ということ。つまり廃棄ゼロに世界を目指そうよ!みたいな感じと僕は捉えている。

日本はリユースやリサイクでは、世界トップクラスの技術だったが、それでは、もはや地球は救えないくらいになってきているということ。

そこで各国でサーキュラーエコノミー(循環型経済)にしていこうよ。という世界的な流れが今だということ。

気候変動とサーキュラーエコノミーとの関連性

続いて、一般社団法人サーキュラーエコノミー・ジャパン 代表理事 中石さんのオンラインで登壇。

サーキュラーエコノミーの超専門的な方からの貴重なお話し。中石さんの素晴らしいお話しで僕の小さな脳は一瞬でキャパを完全に超えました。

理解できたことを中心に学びのまとめをします。

まず印象的だったのは、中石さん曰く

世界のサーキュラーエコノミーの動きが非常に速いということ。毎週のように変化し半年で情報が大幅に更新されるとのこと。

つまりサーキュラーエコノミーって世界の速い流れをキャッチアップするだけでも大変なんだなと僕は感じました。

2050年の世界

2050年世界人口は100億人へ。30年で1.3倍へ。

年間廃棄物34億トン。30年で1.7倍

資源の枯渇、化石燃料の増加

つまりこのままいくと2050年は「持続不可能な世界へ」になる。

大きなキーワード「デカップリング」

デカップリング(Decoupling)とは、連動性の強い2つのものを政策的に切り離すこと。(※ちなみに僕は、生まれてはじめて聞く言葉でした)

サーキュラーエコノミーとしてのデカップリングは、

「経済成長と資源」、「環境破壊と人間の幸福」という連動性の高い2つのものを切り離すことが大切とのこと。

この考え方は、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択されたSDGs、そして同年の2015年に採択されたパリ協定がキッカケ。

(↑参照:https://www.iges.or.jp/sites/default/files/2019-07/J_GRO2019.pdf )

僕なりの補足:そもそも「持続可能な社会」とは

またまた難しい言葉がでてきた。

サーキュラーエコノミーを学ぶと良くでてくるキーワード。

「持続可能な社会に向けて」

「持続可能な社会」とは簡単にいうと

地球を汚すことなく世界の経済を楽しみながら成長させようぜ!

ということ。(間違っていたらスイマセン)

持続可能な社会×サーキュラーエコノミー

中石さんの話しに戻ります。

サーキュラーエコノミーは目的ではなく「持続可能な社会」へ向けての手段である。廃棄物を完全に無くすことがサーキュラーエコノミーのゴールであるということ。ポイントは完全に無くすこと。

サーキュラーエコノミーの3原則

恐らく本日の中石さんのお話しでいちばん大切な部分だと思った。

3つの原則を事業活動でどう実現するのかを考えて実行することが大切であるということ。

サーキュラーエコノミーの3原則

①廃棄物と汚染を生み出さないデザイン(設計)を行う

→(僕なりの解釈)ポイントは商品の設計の段階から考えること。これからの時代の一番の前提である考え方。

②製品と原材料を使い続ける

→(僕なりの解釈)回収して作り続けれる仕組み。長く使ってもらう仕組み。修理できる仕組みとか。

③自然システムを再生させる

→(僕なりの解釈)事業活動しながら自然環境の再生に貢献している仕組み。

5つのビジネスモデルにとらわれる必要はない

中石さん曰く、下記の円の周りの5つのビジネスモデルにとらわれる必要はないとのこと。大切なのは円の真ん中の「サーキュラーデザインプロダクト」である。

つまり、先程のサーキュラーエコノミーの3原則が一番大切と仰っていたのが大変印象的でした。

しかし、みんながサーキュラーデザインでものづくりを行うとコモディティ(差別化が困難となった商品)で非収益化になってしまう。

つまりハードウェアではなくソフトのサービス化が大切であるということ。

(例)

Michelin(ミシュラン タイヤの会社)

→走った距離で課金、飛行機だと着率回数で課金、新しい収益モデルをソフトとして販売

フィリップス(電気)

→LED証明を企業にレンタル。削減できた電力料金の額に応じて報酬を得るという成功報酬型のビジネスモデル

三菱電機ヨーロッパ

→エレベーターの使用回数に応じて課金する

シンガポールの空調会社(名前は忘れました)

→空調機器の販売ではなく使用した冷媒に応じて課金する。

エレクトロラックス(家電)

→掃除をした面積に応じて課金。掃除のスマートロボットでデータを蓄積して性能を向上。

アパレル業界×環境破壊

世界で2番目に環境破壊をおこしているアパレル業界。

世界のファッション業界は、一気にサーキュラーエコノミー化が進んできてきているとのこと。

個人的には、G7サミットで環境のためのファッション協定というものが発表されいたことを初めて知りました。

例えば、NIKEでは先程のサーキュラーエコノミーの3原則に基づき自社で10原則を作っている。

ユニクロも一気にサスティナブルへ。

「サスティナブルであること」は全てに優先すると発表。

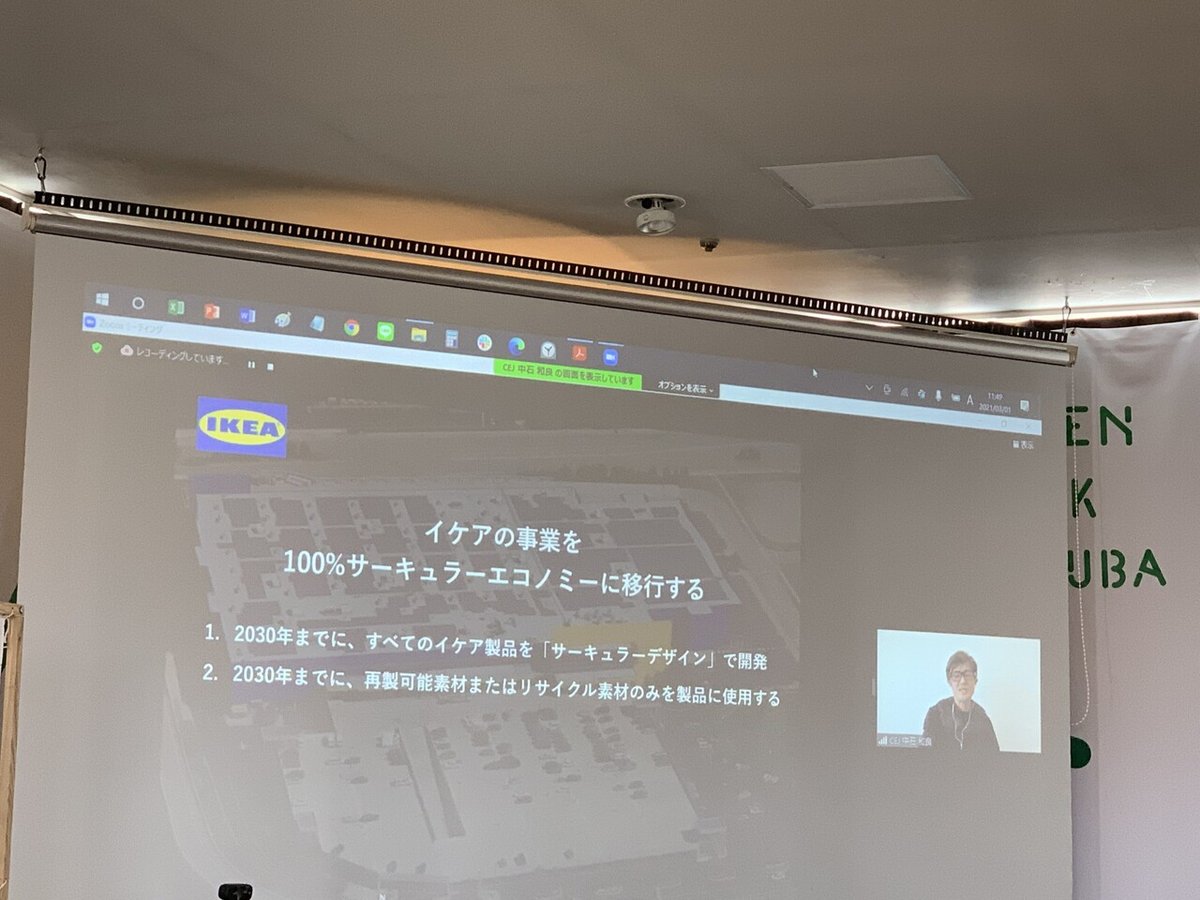

その他の企業

Appleも大きく方向転換。これによりサプライチェーン(原材料とか製造等)は全て高速で対応していかなくてはならない。

家具のIKEAもサーキュラーエコノミーの3原則に基づき自社で9原則を発表

つまり高速でサーキュラーエコノミー化に移行しているということ。

中石さん曰くこれからの時代のキーワード

そして、一般社団法人サーキュラーエコノミー・ジャパン 代表理事 中石さんが、これからの時代の7つのキーワードを発表し終了しました。

特にドイツは別軸の最先端でサーキュラーエコノミーを360度の視点から新しいロードマップを作っているとのことでした。

中石さん、オンライン登壇で白馬村でお話しして頂きありがとうございました。

自律分散型社会に向けて

続いて、我らが辻井 隆行さんが登壇。

自律分散型社会のお話し、森の会話のお話しが印象的で学びがとても多かったです。共有します。

これからは自律分散型社会。

リスクの分散、多様性、地域内循環、自治体

(顔が見えるカタチの共生 みんなで管理)

つまり、お互いがネットワークでゆるく繋がる社会。しかも小さな単位である市町村で自律している社会。

エネルギーも含めて食べ物、サービス、全てが地域内で完結している状態。そして顔が見えている状態。

辻井さんのお話しを聞いて、地域で1人1人が自律しながらもゆるく繋がっている世界が見えました。

また気候変動には解決はなく緩和が必要であるということ。

アパレルも年間で世界で3,000億着が毎年捨てられているというのもとても衝撃でした。

恐らく不要になった一部の服は、焼却されCO2になっているワケです。下記、辻井さんがご紹介されていたサイト。

-記事より抜粋-

人はモノを購入することで余計なものを増やしてしまい、かえって幸せから遠ざかっている可能性がある。

それは本当に必要なものなのか?!を自分自身の問いかける。

モノより大切なものがたくさんあります。愛、友情、正義、社会貢献。

「森」は地下で情報交換し共存している

続いて辻井さんのお話しで興味深かったのが「森」について

人間は森を切り続けている。そして地球上の農地の75%が人間に都合の良い「牛」のための農地に使われているということ。

そして森について30年間研究し続けてきた生態学者のスザンヌ・シマードさんのことを説明。この内容が強烈なインパクトだった。

↓下記、TEDの動画をぜひ見ていただきたい↓

人間の脳内には、ニューロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを介してつながっていて、電子回路のようなネットワークをつくって情報を伝達しています。

実は、森にもシナプスがあるという結果がでている。

森には地下でのネットワークがある。つまり人間が、目で見えている森が全てではないということ。

木々は競争しあっているのではなく協力しあっている。

地下で近くの木々に炭素を送っている。

キノコ(細菌類)を通じて木々は会話をしている。

つまり人間による森の伐採は、森のネットワークも壊しているということ。

人間は、目で見えている森が全てではないことを知る必要がある。

そして、これからの時代「人間の社会」と「森の社会」のお互いの共存が必要ということ。

今回、辻井さんに紹介して頂いた、生態学者のスザンヌ・シマードさん動画をぜひ見てほしい。(再度、しつこいくらいに動画を貼ります笑)

(↓動画↓)

辻井さん、大変勉強になるお話しをありがとうございました。

続いて会場でグループディスカッションに移る

今回の「GREEN WORK HAKUBA Vol.2」は、白馬村村外の方を中心に村内の方もいてディスカッションも盛り上げっていました。

グループディスカッションでは、今日のこれまでのセッションで気になったワードがリアルタイムで測定しモニターにでる仕組みが面白かった。

気候変動に立ち向かうデンマークの状況

続いてはオンラインでデンマーク ロラン島からニールセン 北村朋子さんが登壇。またまた興味深いお話しの連続。この時点で僕の小さな脳のシナプスに異常が起こり一部記憶がなくなります。

ここ30年位で青色→赤色へと熱帯地域が増えているとのこと。

下記の写真の日本を見ると恐らく300キロ位、上昇しているのが分かる。

熱帯に入ってきているということは、海面の温度も上昇している。

つまり台風の発生地も上がっている。台風が直撃しなかった場所も直撃している。最近の夏の台風なんかを見るとまさに気候変動から来るものなんだろうなと思いました。

デンマークの人口は、約581万人。大きさは九州と同じくらいで人口は、日兵庫県と同じくらい。

日本より小さな国ですが、気候変動の意識が高いとのこと。

2020年にデンマーク気候法が議会で可決。

2030年までに二酸化炭素排出量を1990年比70%削減し、2050年までにネット排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」を実現することを法定目標とした気候法。

そして驚いたのは、エネルギー自給率が70%

なんだこの数字は... この辺りから僕の記憶が無くなり始めます。

北村さん曰く、デンマークのロラン島に関しては「自分たちで使う電力の8倍以上の電力を生産」 まさに日本も目指したい地域内エネルギー循環。主に風力のようです。

ためだ。図の見方が分からない位、僕の脳がやられている。

つまり、風力発電はヤバい(凄い)ということ。

続いて地元白馬高校生の活動の紹介

白馬村役場の渡邉 宏太さんが登壇

昨年度、白馬高校生が中心となって大人を巻き込みグローバル気候マーチを開催。白馬村役場にて村長に要望書を提出。

そんな素晴らしい高校生の活動がキッカケとなり2019年12月4日の議会定例会において「白馬村気候非常事態宣言」を表明。

また白馬高校生の学生が提案した「白馬高校断熱改修プロジェクト」

簡単に説明すると「建築家のプロの指導のもと自分達で学校を断熱改修DIYしようぜ」というもの。

なんだこの意識の高い高校生は。僕が高校生だった頃とは違いすぎる。

これからの白馬高校生たちの活躍に期待しています!

詳しくは下記のURLからどうぞ。

そして最後に僕が30分登壇しました

こんな素晴らしい場の最後に一番に似合わない僕が登壇させていただきました。

たぶんオチを作れと言われているような気がして半分ふざけてしまいました。すいません。

(ウィンタースポーツ用品のゴミを出さない世界をミッションとしている白馬村のモンスタークリフ株式会社)

下記、写真の通り、スキー場内の会場で「ゴンドラやリフトの大量高速輸送時代は終わり、これからのキーワードは脱索道だ!」と叫んだのは恐らく白馬村初な気がします。非村民として抹殺されるかも知れません。

僕の発表は下記に資料と共に発表を文字起こしでアップしているので超暇な方は見て下さい。

DAY1のまとめ@GREEN WORK HAKUBA Vol.2

一言でいうと濃すぎる。これが4日間続き全て吸収できたらサーキュラーエコノミーに関して大きく成長できると実感した2日目でした。

サーキュラーエコノミーに関心のある白馬村外の企業さんと一緒にディスカッションして情報交換し仲良くなれる。

こういう学びのプログラムを白馬村で開催するって本当に素晴らしいなと思いました。

GREEN WORK HAKUBA Vol.2は、明日の3日目DAY2に続きます。

4日間、白馬村から学びの議事録として共有していきたいと思います。

ー終わりー

白馬村での体験アクティビティーは、白馬ライオンアドベンチャーがオススメ!白馬の素敵なアウトドア体験を提供してくれます!