【 ④ 実践編 手動リトリガー 】 テクノ風エレクトロニカ曲 演奏のコツ / Model:Cycles

*本記事は初心者の方向けです

ElektronのModel:Cyclesを使った演奏動画を撮影しました。

この曲を題材にして

テクノ風なエレクトロニカ曲 演奏のコツ

を書いています。今回はvol.4。曲の良し悪しは別にして(笑)筆者の独断と偏見で

"こうすればいい感じになるかも"

という視点の提案

です。

決して"正解の提示"ではありません。

Model:Cyclesを使っている初心者の方にとって、演奏するときの引き出しが少しでも増えるきっかけになればということを意図しています。

▼vol.1は下記です。本記事で使用するプロジェクトファイルをDLできます。

▼vol.2 最低限知っていると便利な知識、操作について

▼vol.3 実践編

(Model:Cyclesの表記は以降MC)

前回vol.3に書いた【 展開させる手法 】の最後の項目「手動リトリガー」についての内容です。

【 ④手動リトリガー 】

MCでいうトリガーというのは「音を鳴らす」なので、

リトリガーは再度音を鳴らす

ということです。

例えばキックの「ドン」という音をリトリガーすると、「ドドドン」という音で鳴ります。

動画では00:18でT1のパッドを押して鳴らしているキックの音がそうです。いわゆる

音の波形をぶつ切りにしてリズムを形成する「グリッチ」

の手法です。それが簡単に実現できます。

ちなみに00:19でもキックのリトリガーの音が鳴っていますが、この音は事前に打ち込んだ音です。リトリガーは打ち込みでも、手動でも表現可能です。

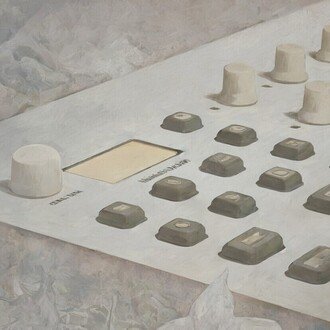

設定画面:FUNCボタン+RETRIGボタン(公式マニュアルP.27)

Rte:リトリガー率

Len:リトリガーベロシティカーブの期間 → 筆者はまだよく理解していません。。。

A.On:オンにするとアクティブなトラックのパッドを押すだけでリトリガーを鳴らせる。オンにしない場合は、RETRIG+T1〜6のパッドでリトリガーを鳴らせます。

*オンにする時は、青色のツマミ(下にLEVEL / DATAを表示)を回してA.Onのところを選択→青色のツマミを押下→チェックマークがつく

============

============

・●・リトリガーを鳴らす意図

・曲の流れにアクセントをつける

・曲中の好きなところにフィルイン的な変化をつける

vol.3の【 展開させる手法 】のところで

展開とは音を変化させて進めていく

と書きました。リトリガーとはまさに

直感的にリズムに変化をつける手法

です。事前に打ち込むのもよし、手動でここぞという時にリトリガーしてアクセントをつけることで、パフォーマンスにうねりを出すことができます。

============

============

・●・手動でリトリガーを鳴らすタイミング

演奏者の好きなタイミング(心地よく感じるところ)で鳴らすのが一番いいと思います。ここでは参考までに筆者が思う鳴らすポイントを紹介します。

1. 音と音の隙間を狙う

他の音が鳴っていない瞬間を狙ってリトリガーすると、曲に勢いを出すことができます。これはアレンジの基本的な考え方にも通じます。他の音にぶつけない、重ねない方が、リトリガーによるアクセントが際立つので効果的です。

完全に音を重ねないのは難しいので、他の音の余韻の部分で鳴らすといいと思います。

2. あまり盛り上がっていない場面で鳴らす

たとえば動画では01:24でキックの音をリトリガーしています。ここは曲の中盤で全体的に盛り下がっているセクションです。

鳴っているトラックはT4〜6のパッド、シンセ1、シンセ2です。リズムトラックはミュートされています。

リズムトラックが鳴っていなくてシンセ等のウワモノで曲が進んでいる状態で、浮遊感はありますが、

少し間延びしている(変化がなく退屈に感じる)

とも言えます。

こういう時にこそ、リトリガーでアクセントをつけると間延びしそうな雰囲気を持ち上げることができ、

リズムトラックのない状態(グルーヴ感が薄い)を、(感覚的に)退屈させずに引き延ばすことが可能

になります。

また、次の変化(リズムトラックがミュート解除される)を匂わすような予兆的な雰囲気を出すことも可能です。

つまり、この場所でリトリガーを鳴らすことで、その後の展開へスムーズに橋渡しが行えます。

3. フィルインまたは他トラックとの連動性

動画02:13では、キックのリトリガーを次の小節に移る前=フィルイン的に鳴らしています。

切り替わりのアクセント

として鳴らしているのでオーソドックスなタイミングです。

一方、01:02では小節の頭の方でキックの音をリトリガーしています。理由は、その直前の小節で鳴るシンセの音のピッチを下げフィルインしていますが、ピッチが下がったシンセ音の着地のような意味あいです。

このようにリトリガーするタイミングは、

他のトラックの「音の動き」との連動性を考える

と相乗効果を出すことができます。

============

============

・●・手動でリトリガーを鳴らす時の注意点

くれぐれもリトリガーを

鳴らしすぎないこと

です。そして

むやみに多用しない

こと。スネアのロールのように、曲中一度だけすごく盛り上げたい時のような場面だとアリかもしれませんが、そうではない場合、パッドを押し続けて長い時間鳴らしすぎると、アレンジのバランスが崩れ楽曲のクオリティを損ないます。

料理に使う「効きのよいスパイス」のように、「派手に鳴らしすぎず、鳴らす時は慎重に、さりげなく」をオススメします。

============

============

【 おわりに 】

ということで、Elektron Model:Cyclesを使った『テクノ風なエレクトロニカ曲 演奏のコツ』をお届けしました。あくまでも筆者がもっている知識、経験上での提案でした。

お読みいただいた方にとって、何か少しでも参考になるようなことがあればうれしいです。

Model:Cyclesは個人的に一癖も二癖もある「じゃじゃ馬のような機材」に思います(笑)。けれど使ってみると奥が深いし、ピアノやDAWなど通常の作曲スタイルとは違う視点、発想で曲を制作できる点が魅力です。

これからも面白くて使えそうなアイデアを発見したら紹介していきたいと思います。

お読みいただいて、ありがとうございました!

【 オススメの作品 】

Model:Cycles単体を使った曲の中で、個人的に素晴らしい雰囲気だなと思った作品の中から4つご紹介します。

4つ目はTipsも兼ねていてとても参考になりますよ。

いいなと思ったら応援しよう!