『アルゴート』で学ぶ、プレイによるルールの理解差

はじめに

どうも、ターン制ゲームが大好きなSasakiです。

こちらの記事は前回記事の続きになります。まだ読んでない方はそっちも読んでみてね↓↓↓。

というわけであらすじとしては、カードゲームを作るうえで色々考えることがあるよねという話の続き。こちらも某所で書いた記事のリライトです。

実際にある既存のゲームをやってみようの第2弾になるわけですが、今回遊んでみるのはこちら『アルゴート』です。

Domina Gamesより販売されているこちらのボードゲーム。旧都なぎさんによる不思議かわいいイラストレーションと世界観が印象的です。

2017年5月に発売と比較的新しいゲームにはなりますが、このゲームをプレイしている時に起こった「些細な」問題について紹介していきます。

『アルゴート』とは

本題に入る前にまず簡単にこのゲームを紹介しておきます。

内容を一言で表現するのは難しいゲームですが、基本的なルールは以下の通り。

毎ターン必ず1マスずつ、「アバター」と呼ばれるコマを現在地から繋がっている隣接した「場所」へ動かし、止まった場所の特殊効果を使って次の手番へ。

そして「場所を新たに発見できる場所」に止まった時に、カードの四方に記された道が繋がるように場所を広げていきます。つまり「自分たちでマップを広げていくすごろく」な訳です。

すごろくと表現はしましたが、始まった段階ではゴール地点が未確定になっています。ゴール地点は特定の条件で配置される「暗い森」という複数枚ある場所に隠されていて、ゴールする条件として8つの「知識」も獲得しなければなりません。

さらにお金の概念があり、特定の場所で回収できる「エメラルド」を使うことで、お助けキャラである「ブリーナ」の力を借りてたくさん移動したり、「キャラバン」という場所からゲームを有利に進めるための道具を買うこともできます。このエメラルドのコンポーネントがまた物量感があっていいんですよねぇ~。

最終的には、8つの「知識」を集めていずれかの「暗い森」の中にある「エデン」を特定し、最初にそこへ到達した者が勝者となります。

上記が大まかなルールになります。文字だけではあんまり分からんですね。

ネット上での評価でも散見されますが、あまり運が絡まず淡々と事が進むゲームではあるものの、雰囲気や良しといった印象があります。

ただ、これだけでは問題を説明しにくいので、もう少しだけ詳しくカードの内容も紹介します。

場所カード

このゲームは自分たちでマップを広げていくすごろくと言いましたが、当然ながら初期配置されている場所があり、ルールとしてスタート地点とその四辺に場所を置いた状態で開始します。そうしないとコマが動かせないので当たり前なんですが。そして下記のカードがスタート地点になる場所です。

辺境の街

新しい「場所」を発見し「エメラルド」を1個得る。

カードの四辺に茶色の「道」が伸びているので、4方向に場所が置ける仕様となっています。この場所に止まると新しくマップを広げたうえでエメラルドが貰えます。行き先が増えお金ももらえるので、初見でも結構大事そうなマスだとわかりますね。

そして、公式ルールブックでおすすめされている初期配置セット「探求者」の中に以下のような場所があります。

古代神殿

この手番の終了後、もう一度あなたの手番を行う。

「うげえ!また追加ターンだ!!」と一瞬思いましたが、

最初のうちにできることがコマを1回動かす程度なので、そんなに理解不能でもありませんでした。そうは言っても追加ターンは強そうですね。

そしていとも簡単にルールは飲み込んでもらえたようで、スタート地点からこの場所に移動し、追加ターンの移動でスタート地点に戻り、即座に場所を発見する強ムーブ「場所ブースト戦術」が生まれました。戦術名は今考えました。

道具カード

変わりまして場所から入手できる道具カードも紹介します。

生命の水

この手番の終了後、もう一度あなたの手番を行う。

どうみても《Time Walk》です。本当にありがとうございました。

「古代神殿」と全く同じ効果ですが、いつでも使えるので頼もしいという道具です。

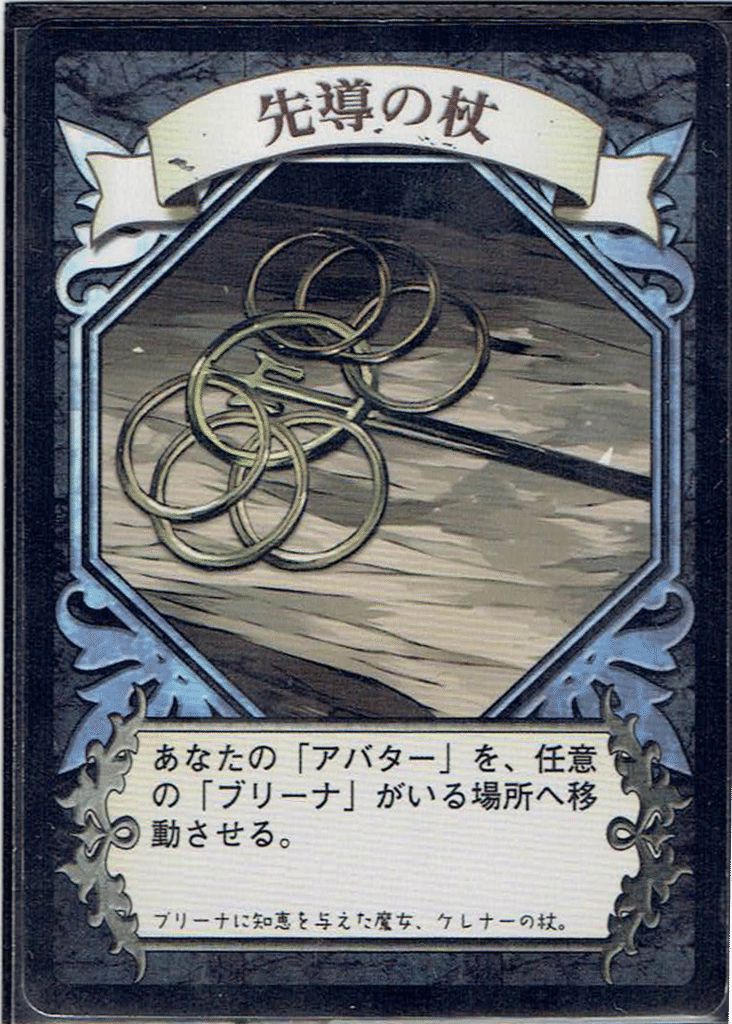

先導の杖

あなたの「アバター」を、任意の「ブリーナ」がいる場所へ移動させる。

こちらは自分のコマを「ブリーナ」のいる場所までワープさせる道具です。

そして、道具カードは自分の手番ならいつ使ってもよいというルールがあるため、この道具使う場合は、

「コマを移動させたあとにワープして、ワープ先の場所の特殊効果を使う。」

「ワープしてからコマを移動させ、ワープ先に隣接した場所の特殊効果を使う。」

という選択肢があるわけです、すごい細かいですが。

コマの移動とワープで見た目上2回動いたようにも見えますが、最終的に止まったひとつの場所の特殊効果しか使えません。これもルールです。

これらの色々な場所や土地の説明を経てやっと本題に入れます。

ターンと効果の混同

その本題とは前述のとおり些細な問題なわけですが、会話形式でどうぞ。

Aさん「じゃあ生命の水を使って『辺境の街』に止まって場所を発見。もう一回動いて『古代遺跡』に止まってさらにもう1回動いて・・・」

Bさん「待って待って!今場所の特殊効果2回使わなかった?」

Sasaki「追加ターンだから問題ないよ~」

Bさん「使える場所の特殊効果は最後に止まった場所だけじゃないの?」

Sasaki「ほ?」

その時は一瞬混乱して、何がどう食い違っているのか分かりませんでした。

わかりやすくこの問題を整理すると、

●Aさんは手番を2回連続して行っているのであって、同一手番内に場所の効果を2回使用しているわけではない。

●BさんはAさんの連続した動きを見て、手番という括りを勘違いしていた。

ということになります。言ってしまえばただの勘違いです。

しかしなぜこんな勘違いをしてしまったのでしょうか。偶然道具を使う発言を聞き漏らしていただけ・・・ではないと僕は考えています。

なぜなら、Bさんも「場所ブースト戦術」を使っているからです。

場所ブースト戦術の盤面的処理としては、

1.「辺境の街」から「古代神殿」に移動する。

2.「古代神殿」の効果で追加のターンを得る。

3.この時点で手番が一度終了し、新しい手番が始まる。

4.「辺境の街」に移動し、特殊効果を使って場所を置く。

となります。もちろんBさんもこの動きを見たりやったりしていました。

ここで言うところの問題、簡単な勘違いが起こってしまった原因はもちろん基礎的なルールがちゃんと共有出来ていなかったという可能性もありますが、最も大きいと考えられるものとして、場所ブースト戦術の動作は覚えれば簡単に行う(単純化する)ことができるという点です。

本来は上記のように4つの工程が場所ブースト戦術にはあるわけですが、実際のところ、

1.トントンっとコマを移動。

2.「辺境の街」に戻ってきて場所を発見。

という風に動かすこととなり、実際には2ターンを費やしているのに見た目上は1ターンでの行動のように見えるという形になっていました。

結果として、ターンと追加ターンの効果を混同してしまったBさんは、追加ターン得たAさんの行動を同一ターンと勘違いしてしまいルールの誤解が引き起ったのです。

教訓と解決策

この普通ならただのルールミスで流されてしまう1シーンから得られる教訓としては、

「プレイの方法や盤面の動き方によっては、自分と相手の間にルールや状況の理解差が生まれてしまうことがある。」

ということです。

カードゲームあるあるだとは思いますが、長ったらしい盤面処理ってついつい端折りたくなりますよね。

大抵の場合こういったプレイは相手に端折ってよいか確認を取るものですが、相手が初心者なら一見して何が起こったのか分かりにくいですし、初心者でなくても正規の手順なのかどうか判別がつかない可能性があります。

これらはやはり前回の記事でも言及したカードゲーム特有の「精神的な処理」に関係してくるのではないかと考えています。

そんな精神的処理をする時に大事にしなければいけないのは、「相手とのコミュニケーション(相手に確認させて動作を見せる)」なんだろうなぁと当時しみじみ思いました。

ただ正式な処理をささっとやって終わるという独りよがりなプレイではなく、逐一内容をコールして相手に呼びかけて確認してもらって、理解が得られたかどうかも確認する。

そうすることで相手に自分以外の手番中の集中力も途切れさせず、ゲームのルール理解もさせる。自分にとっては当たり前のことのように思っていたことですが、今回の件であらためてその大切さを理解しました。

まとめ

よくカードゲームのことを色々な意味を込めて「コミュニケーションゲーム」と仰る人が居ますが、コミュニケーションって一方向だと成り立たないんですよね。相手に見せたり説明したりって正直面倒くさい一面もあるんですが、それもまたデジタルゲームには無い温かみであり魅力でもあるんじゃないかと思いました。

次回はこれらの事柄を踏まえて、僕がどんなゲームを作ったかを描いていこうと思います。以上、ボードゲームは楽しいよって話でした!

おわり。

次の記事↓

いいなと思ったら応援しよう!