モノづくりが好きで菓子職人の道へ。和菓子を食べてもらえることが一番の喜び

千秋庵製菓では、千秋まんじゅうなどの定番商品の他に新春の花びら餅やお盆時期の落雁などをはじめとした季節の和菓子を製造・販売しています。

今回の【一日千秋】では、これらの和菓子の製造を担当する製造部 和菓子ラインの阿部弘(あべ ひろし)さんにお話を伺いました。

【プロフィール】

阿部 弘(あべ ひろし)

出身地:北海道岩内町

1979年(昭和54年) 千秋庵製菓株式会社 入社 製造部 和生課 配属

1999年(平成11年) 一身上の都合により千秋庵製菓を退社し、その後、

惣菜の製造会社で12年程勤務

2011年(平成23年) 千秋庵製菓株式会社 再入社 製造部 和生課 配属

※部署名は配属当時のもの

2024年(令和6年) 現在

同社 製造部 製造2課 和菓子ライン 課長代理

菓子職人としてのあゆみ

ー 千秋庵製菓に入社したきっかけは?

阿部:私が通っていた高校に届いた千秋庵製菓の求人案内(菓子製造)を見たのがきっかけでした。私は昔からプラモデルなどの「モノづくり」が好きで、製造関連の仕事をしてみたいという気持ちがありました。しかし、当時私が見ていた求人情報の中には製造関連の仕事があまりなく、その中で唯一「モノづくりに近い仕事ができるかな?」と思ったのが千秋庵製菓の求人でした。

しかしながら私自身は「菓子職人になりたい!」という想いがあったわけではなく…千秋庵製菓のことも良く知らず…山親爺のCMのことも何となくしか知らず…といった状態でした(笑)。それでも「モノづくりがしたい」という想いを貫いて、高校卒業と同時に千秋庵製菓に入社しました。

ー 入社直後はどんな仕事をしましたか?

阿部:本当に最初の頃は、材料の計量や仕込みなどからはじまり、先輩から「最後まで自分でやってみろ」と言われたものを、ひとつずつ任せてもらえるようになる…というサイクルの積み重ねでした。

入社直後は製造部 和生課 に配属され、最初は季節商品や求肥を担当しました。そして数年後、帯広工場(当時)で1年ほどワッフルや上和生菓子の製造を行った後、再び札幌市内の工場で和菓子の製造を担当するようになりました。私が当時製造を担当していたお菓子は、「日配品」と言われる賞味期限が短いものが多かったですね。

ー 入社当時の思い出はありますか?

阿部:ひとことで言うと…とにかく厳しかったですね…。

特に入社直後の一日の流れを大まかに言うと…

3時頃 出社(早出):季節商品(おはぎ)の製造

7時頃 出社(早出)による業務が終了し、そのまま通常業務がスタート

16時頃 通常業務終了

という流れが多く、体力的にも大変な毎日だったと記憶しています。

(※1979年頃のことです)

また当時は、「技術は背中を見て盗め」という感じの先輩が多かったので、私も先輩たちの様子を見ながら必死に仕事を覚えていきましたね。例えば、以前のnoteの記事で渡邉師範がお話していた「手で卵をまわす練習」は、私も毎日やっていました。改めて当時のことを色々と思い返すと厳しい思い出ばかりですが、それでも「仕事をひとつひとつ着実に覚えていく」ということに対してはとても満足感がありましたね。

▼阿部さんが修行時代に行った「手で卵をまわす練習」について書かれた記事はこちら

今の仕事について

ー 今はどんなお仕事をされていますか?

阿部:今は和菓子全般と、各商品に使われる材料の製造を担当しています。具体的な商品では千秋まんじゅうや、季節の和菓子、お盆用の落雁、神宮茶屋(北海道神宮内)で販売されている商品の一部などが挙げられます。また各商品に使われる材料は、巴里銅鑼に使われている求肥が代表的な材料ですね。

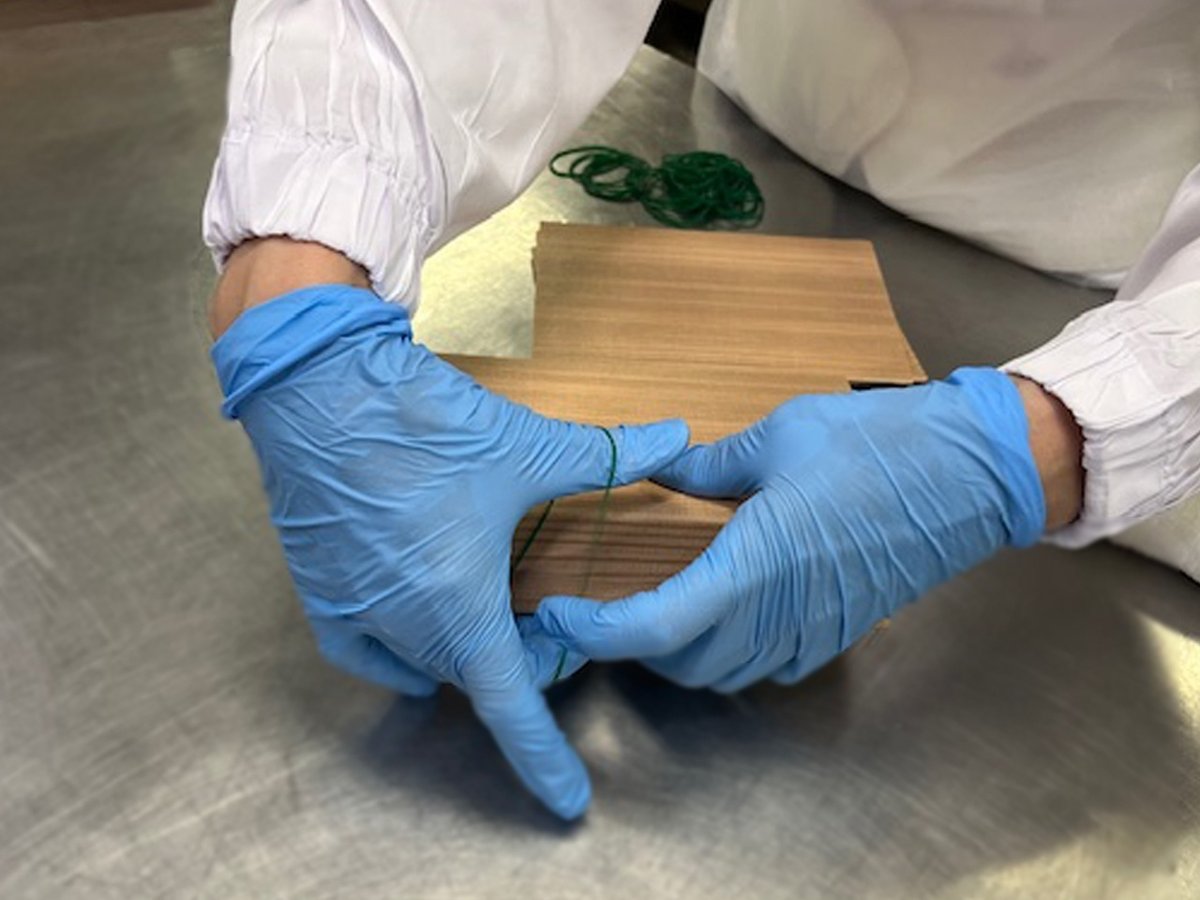

▼札幌千秋庵の代表的な和菓子のひとつである「千秋まんじゅう」を製造する様子を写真とともにご紹介します

ー 神宮茶屋(北海道神宮内)で販売されている「神宮茶屋餅」も阿部さんのチームが製造を担当しているのですか?

阿部:そうなんです。

神宮茶屋には元々、製品・半製品をいくつか納品しているのですが、2024年4月から新たに販売を開始した「神宮茶屋餅」も千秋庵製菓で製造し、半製品として神宮茶屋に納品しているものなんです。

製 品:製造工程が終了して完成したもの

半製品:製造過程の途中段階にあってまだ完成品となっていないもの

一部の作業や加工が完了しており、商品としての形状や機能が

備わっている状態のもの。

それでは、神宮茶屋餅の製造工程を写真でご紹介します。

ー 「神宮茶屋餅」の商品開発はどのように行われたのですか?また、商品開発を進めるにあたって、気をつけていることはありますか?

阿部:最初は神宮茶屋の担当者から、千秋庵製菓の川口さん(取締役 担当部長)のところに「こうゆう商品が作れないか?」という相談があったと聞いています。

そこから完成品の具体的なイメージや要望を聞いて、実際に試作品を作り、最終的に完成品に仕上げていくのが私の仕事です。

その際に気をつけていることはいくつかありますが、最も重視しているのは「独りでやらないこと」です。

例えば今回の「神宮茶屋餅」を例に挙げると…

「試作品をつくる段階」では、私がメインで試作品の製造を進めています。しかしながら、実際の製造作業を行う時には、必ずチームのメンバーに具体的な作り方を見せながら一緒につくるようにしています。こうすることで、「チームのメンバーに菓子製造の技術を伝承すること」と、「チームのメンバーから色々な意見やアイデアを出してもらい、新しい考え方を取り入れていくこと」の2点を実現しています。

そして試作品が出来上がった後の「試食をする段階」では、たくさんの人に食べてもらうようにしています。特に「神宮茶屋餅」が販売される「神宮茶屋」という場所は、来店されるお客様の年齢や性別の幅が広いことはもちろん、全国各地や海外からのお客様も多いという特徴があります。そのため、商品の見た目、味、食感など、お客様から求められることが多岐にわたります。この状況の中でベストな商品を作っていくためには、なるべくたくさんの人に食べてもらい、たくさんの意見をもらって改良していくことが重要だと思っています。そのため今回は、いつも以上にたくさんの方々に試食をしてもらい、たくさんの意見をいただきながら完成に近づけていきました。

ー なるほど…試作品をつくることにもたくさんの人の意見や想いが入っているのですね…。その他にはどんなポイントがありますか?

阿部:その他には、商品の味や形状が決定した後の「量産化の体制をつくること」が重要なポイントだと考えています。

先ほどお話をした試作品をつくる段階では、ほとんどの製造工程を手作業で進めます。ただ、実際に販売をする時に手作業を前提とした製造工程を組んでしまうと、一定以上の量産が出来ず、たくさんのお客様にお届けすることができません。そのため私は「どの工程に機械を導入し、どの工程を手作業にするか?」、「どうやったら全体の作業工程を減らすことができるか?」などの観点で製造工程全体を見渡し、量産化するための体制をつくっていきます。

そしてこれは、とても経験値が必要な部分だと思っています。

例えば、手作業でつくれば「柔らかくてあたたかい」ものをつくることができますが、それを機械で再現しようとすると、なかなか思ったようにはいきません。この場合、新しい商品の開発に合わせて新しい機械をどんどん導入することも手段としてはありえますが、それでは毎回多額の費用がかかってしまいます。そのため私は、まずは「自分たちの工場にある機械でどうやったら出来るのか?」を考えることから始めます。この状態からスタートし、商品としても製造体制としてもベストな状態をつくっていくためには、機械や材料に関する知識や、色々な方法を試していくための想像力、そしてこれまでに蓄積された経験値が必要不可欠だと私は思っています。

ー 今の仕事に対しては、どんな部分にやりがいや楽しさを感じますか?

阿部:まずは「オペレーションも含めて、商品がうまく製造できたとき」ですね。

若い頃は先輩たちからの指示を受けて作業を行う「作業員」だったので、指示された作業が全てできた時に達成感を感じていました。しかしながら今は、担当部門全体を見て、先のことを想像しながら仕事を進めていくことができます。これには「生みの苦しみ」が伴いますが、すべてが上手くいったときはとても楽しいですし、喜びを感じますね。

そしてもう一つは「和菓子が売れたとき」です。

最近の千秋庵製菓は、生ノースマンや巴里銅鑼など、洋菓子の要素がある商品に対して人気が高まっています。もちろん、このことについてはとても嬉しく思っています。しかしながら、ずっと和菓子をつくってきた私個人としては、今回の神宮茶屋餅のような「和菓子」に対してお客様が注目してくださっているところを見ると、それ以上に嬉しさや喜びを感じます。今現在は、製造キャパの問題もあり、神宮茶屋餅のような和菓子を大量につくることができない状況ですが、今後、製造体制を整えることができた際には、もっともっと和菓子で喜んでいただきたいですね。

これからのこと

ー 最近の千秋庵製菓について、どう思っていますか?

阿部:ひとことで言うと「風通しが良くなった」と思います。

会社全体を見ても、色んな会社で経験を積んだ人が入社してくるようになり、もともと千秋庵製菓で経験を積んできた人とうまく融合してきている印象があります。社内でも色んな意見やアイデアが飛び交い、何事に対しても考えながら仕事をする風土がついてきているなと思っています。

例えば「生ノースマン」という商品も、以前の千秋庵製菓では考えられないものでした。しかしながら結果として、「昔ながらの伝統の味に、新しいもの(生クリーム)を加えた」ことで、全く新しい商品として生まれ変わりました。そして、2022年10月の発売開始から2年以上が経過した今もなお、お客様に支持をいただいています。

これは、千秋庵製菓が培ってきた技術と伝統に、新しい人が新しい考えを加えてミックスしたことでできた好事例だと思います。

ー これから菓子職人を志す人にメッセージをお願いします

阿部:「どんどんチャレンジすること」と「そのために基礎を身に着けること」の両方を大切にしてほしいと思います。

「チャレンジすること」はとても大切です。私は来年(2025年)で65歳になりますが…実は神宮茶屋で使われているお餅の製造技術は、私が60歳を過ぎてから新たに覚えた技術なんです。このことからも、チャレンジすることに年齢やタイミングは関係ないと改めて感じました。これから菓子職人を目指したいと思っている方には、失敗を恐れず、どんどんチャレンジしてもらいたいですね。

しかしながらそのためには「基礎を身に着けること」が必要です。

例えば…和菓子であれば餡を生地で包む包餡の技術、洋菓子であればクリームをキレイに絞る技術など、お菓子をつくるための基礎となる技術は絶対に必要です。この基礎がないと、商品をつくるという点ではなかなか形にはならないと思っています。

ー 忙しい毎日を過ごしていると思いますが、リラックス方法などはありますか?

阿部:私はコーヒーを飲んでいる時が一番落ち着きますね。最近は自分で豆を挽くことまではしませんし…お菓子を合わせることもありませんが…。休日にコーヒーを飲んで、ホッと一息ついている時間が好きですね(笑)

ー 最後にひとことお願いします

阿部:最近はあんこや和菓子を食べる機会がないお子さまが増えていると聞きました。和菓子は日本の季節や、季節ごとの行事を知るうえでとても関わりが深いものです。そのため、まずは20代や30代の方に食べていただいて、和菓子が持つ意味や伝統を含めて、お子さまにも伝えていってもらえると嬉しいですね。

| 編集後記 |

「モノづくりがしたい」という想いから千秋庵製菓に入社し、60歳を過ぎてからも新しい技術を習得し続ける阿部さん。インタビュー中は、千秋庵製菓のこれまでの歴史や製造についての想いを熱く語ってくださいました。阿部さんのように「歴史と伝統」を重んじながらも、新しいことに挑戦し続ける菓子職人の存在は、次の時代を担う若い職人を育成していくうえでも貴重な存在だと改めて実感しました。今後も健康第一でよろしくお願いいたします。

▼こちらの記事もどうぞ▼