9月サポの日 「今日から始める災害対策」

今回は、9月のNPO活動発表会で発表いただいた「NPO法人K-9 Trident Protection Group」のご紹介や発表の様子を スタッフ ぼーがお届けします。

発表者は、「JUSS認定災害対策インストラクター 大村孝子理事」でした。

団体の活動内容

K-9 Trident Protection Groupは「犬と共に社会を守る」を合言葉に、地域の方々が少しでも安心して暮らせるまちづくりを寄与するため、警戒犬と共に防犯・救護・防災を行うNPO法人です。

【防犯】

・地域の防犯パトロール

・パトロールの指導 など

【各種セミナー】

・救護のセミナー、防犯のセミナー(子供向け、大人向け)

・病院とか学校とかに施設に対する施設防犯のセミナー

・避難所運営セミナー など

防犯活動は、住民や自治区会から依頼をもらっての住宅街のパトロールや、子供防犯という形で他の団体と協力して子供たちと一緒に地域を巡回しています。

その他に、今回発表いただいた防災に関するセミナーも行っています。

セミナーの中身やサイズは応相談とのことです。

サバイバル×都市災害

サバイバルで生き延びることが難しいシチュエーションはどこでしょうか?

1番は砂漠だそうです。生きるための材料がないから。

これは納得。

では、砂漠に次いで一番困難なシチュエーションは?

それは、インフラを失った都市や街だそうです。

平時はインフラが整備されているので水道をひねったら水が出るし、運搬もされてごはんも手に入る。

が!災害などでこれが途絶えてしまったら…

インフラという生きるための材料を失ってしまった都市は砂漠と同じで、生きるための材料がなくなってしまいます。

もう1 つ大きいリスクとして「人」というリスクがあるそうです。

災害が起き大きいストレスがかかった時は、普段温厚な人も性格が変わってしまったり、今まであった倫理観が崩れてしまうかもしれません。

平時のうちの備えは、災害が起きたときの命を守る役目のほか、安心感をもたらし、平時の内に一人一人が備えれば、災害が起きた時に自分の命を守る自助につながるだけではなく、今の倫理観を継続させる力になることで共助にもつながり、災害後のリカバリー期がより豊かになるかもしれません。

人が生きるために必要な命の五要素

「空気」「シェルター」「水」「火」「食」の五要素で備える。

この五要素は、失うと命の危険があり、かつ持っているかチェックしていく順番に並べています。

「空気」…3分以内に手に入れなければ命の危険がある

「シェルター」…3 時間以内(体温保持、熱すぎても寒すぎても人間の体命の危険がある)

「水」…3日以内(脱水症状が出ると動けません)

「火」…1週間以内(明かりがないと人は気が狂うそう…!)

「食」…3 週間以内に食事を手に入れることができれば命をどうにかつないでいける

これらに加えて、「ここに自分はいますよー」っていう救助を呼ぶための行動、シグナリングを備えましょう。

EDC、非常用持出袋の準備とポイント

EDCとは帰宅困難時などに備えた1 日、1 晩過ごせるくらいの最小限の持ち出し袋のこと。Every Day Carry。

サバイバルは日常生活と差が少なければ少ないほどストレスが小さくなります。

EDCっていうのはなるべく自分にストレスないように、でも五要素+シグナリングは入ってることを意識して作ります。

一方で、援助が届くといわれる72 時間(3 日間)を想定して作る非常用持出袋は少し量が大きくなります。

大体女性が持つのに適正といわれているのが重量6キロ。(何かの時に走れるぐらい)

当然、その人の性別・体格や運動習慣に応じて適切なサイズは変わってきます。

ちなみに大村さんの非常用持出袋は12~3キロあるそうです。さすがプロ。

ここで、市販の非常用持出袋を開封してみんなで中身をチェックしてみます。

この日開けた持ち出し袋には、携帯用トイレ、ライト、ホイッスル、水や食料などが入っていました。

すると、

電池が入っていないので別で用意しないとな~

ホイッスルはすぐに使えるように外に出してカバンに括り付けておいたほうがいいかも~

など、開封して初めて分かることがありました。

市販の物は厳選したものを準備してくれているので、それらを活躍させるためにも、購入したら必ず開封して自分に必要な物を足していって下さい。

まずは非常持出袋を100 均でも大丈夫なので、とにかく準備すること。足りない部分は補充できるので、まず準備することが大切です。

と再度言われていました。

大村さんは非常持出袋を作る際のポイントを以下のように挙げられていました。

「どんなシナリオを想定しているか」…女性なのか?男性なのか?体力はどのくらいあるのか?体に不自由はないか?走れるか?避難所に行くのか?それとも家にいるのかなど

「命を守る五要素+シグナリング」…これらを網羅できているか?

「バックアップ」…もしかしたらそれが壊れて機能しない、または環境によって使えなかった場合など、できればちょっと性質のちがうものを準備しておくと良い(例えばシグナリングとして、ライト(視覚)とホイッスル(聴覚)を入れておく)

「実際に使えるものか」…携帯用トイレをいざ使うとなったら結構大変。災害時、夜、お腹痛いなんて時に、使い方を見るところから始まったら、もう漏らすしかない。なるべく使えるようになっておくことがポイント。

大村さんは自分で非常用持出袋を準備する際に、自分が好きなものや心がワクワクする物、実際使えるものからオリジナルの非常用持出袋を準備するのがお勧めだそうです。

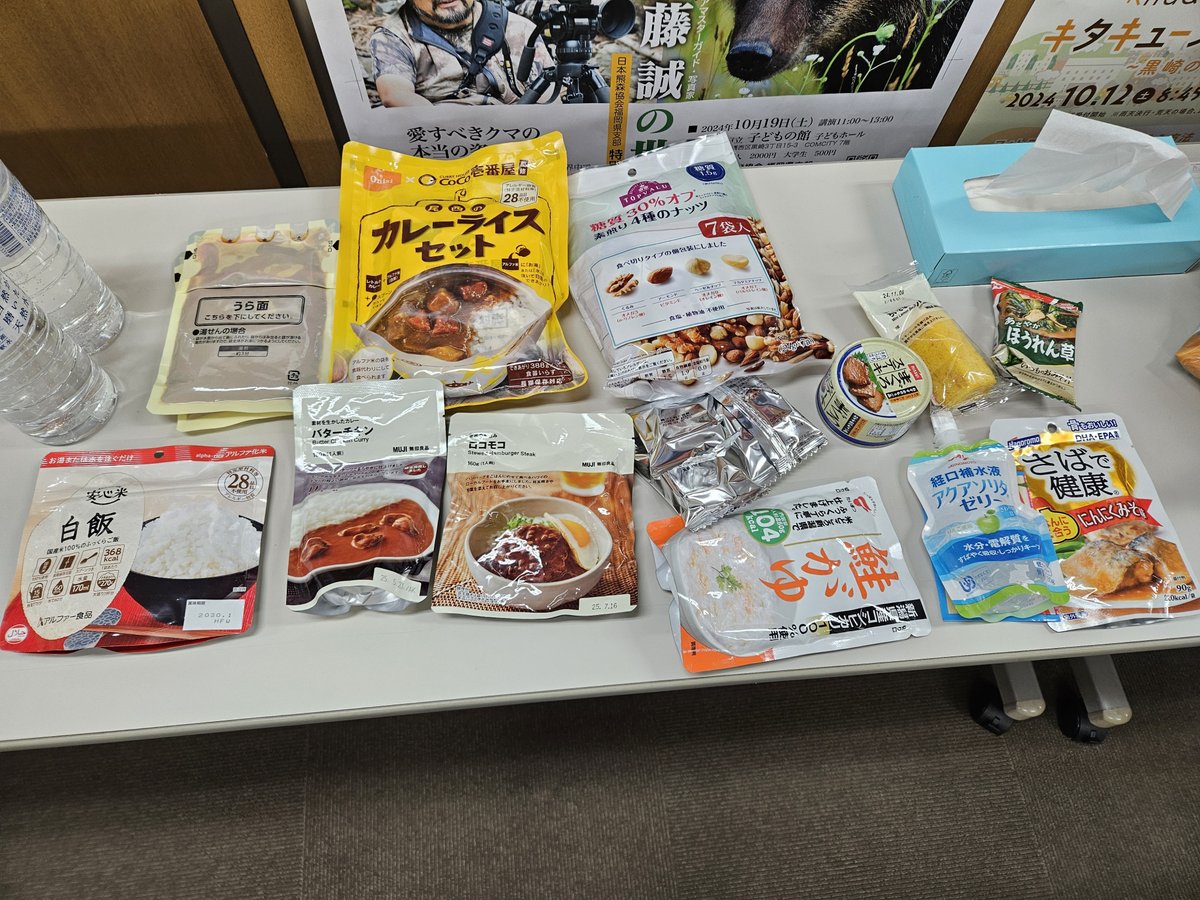

非常食の試食

・お水で作ったご飯 ・レトルト ・パン ・ぜんざい など

実際に作ってみました。

・ごはんは乾燥材が入っているので水を入れる前に取り除く

・内側に線があるのでそこまで水を入れかき混ぜる

・お湯が無くて水から作る場合は食べられるまでに60分かかる など

これらは試してみて初めて分かる事でした。

どれもしっかりと味が付いていて、美味しかったです。

まとめ

コレ楽しいなぁ。試したいなぁ。ワクワクする とか

防災に取り組むのに、これ楽しい!という視点から入るのはすごくいいと思います。

また、非常用持出袋は一度作って終わりではありません。

理想は季節ごとに持ち出し袋を見直すこと。

しばらく開けないとかいう人は、非常食など賞味期限が長めのものを選ぶ必要があります。

今からだったらちょっとずつ寒くなってきてるので防寒具が変わってきたりします。

逆に夏場に重厚な毛布は必要ありません。

最後に大村さんは今日のことを防災を考えるきっかけになったり、家族や身近な人にフィードバックして伝え、自分も大切な人も防災について考えるきっかけになればと思います。と言われてました。

感想

昨今の異常気象や地震など災害を身近に感じる今、今回の活動発表会で大村さんが言われたことを実践しようと思いました。早速、我が家でも防災について話し合いをしました。今日から始める災害対策なので、私自身まずは非常用持出袋の中身の確認(ちゃんと五要素が揃っているかなど)。そして試しに使ってみる(ポンチョやトイレなど)。しっかり災害に備えようと強く思いました。

K-9の取り組み

団体主催で講座を開いたり、ご依頼受けて講習したりもしているそうです(室内や室外)。例えば子供向けとかもされているそうで、一緒に秘密基地みたいにタープ(テント)建てたりとか、焚火を作ってみたりとかいろんなご依頼にこたえて講座してくれるそうです。

まずはご相談をしてみてください。

サポートセンターのイベントのお知らせ

10月19日、20日に10時~16時 NPOマルシェ

11月21日 NPO法人グリーンワークさんの活動発表会

12月 4日 プレアデス クリスマスライブ

参加お待ちしております。