縄文時代2:天候がもたらした背景

縄文時代は、日本の新石器時代に相当し、およそ紀元前14,000年から紀元前300年ごろまで続きました。この時期は、世界史における大きな変化の時代とも重なります。ここでは、縄文時代を世界史の重要な出来事と天候の変動を含めて対比し、簡単な年表形式で説明します。

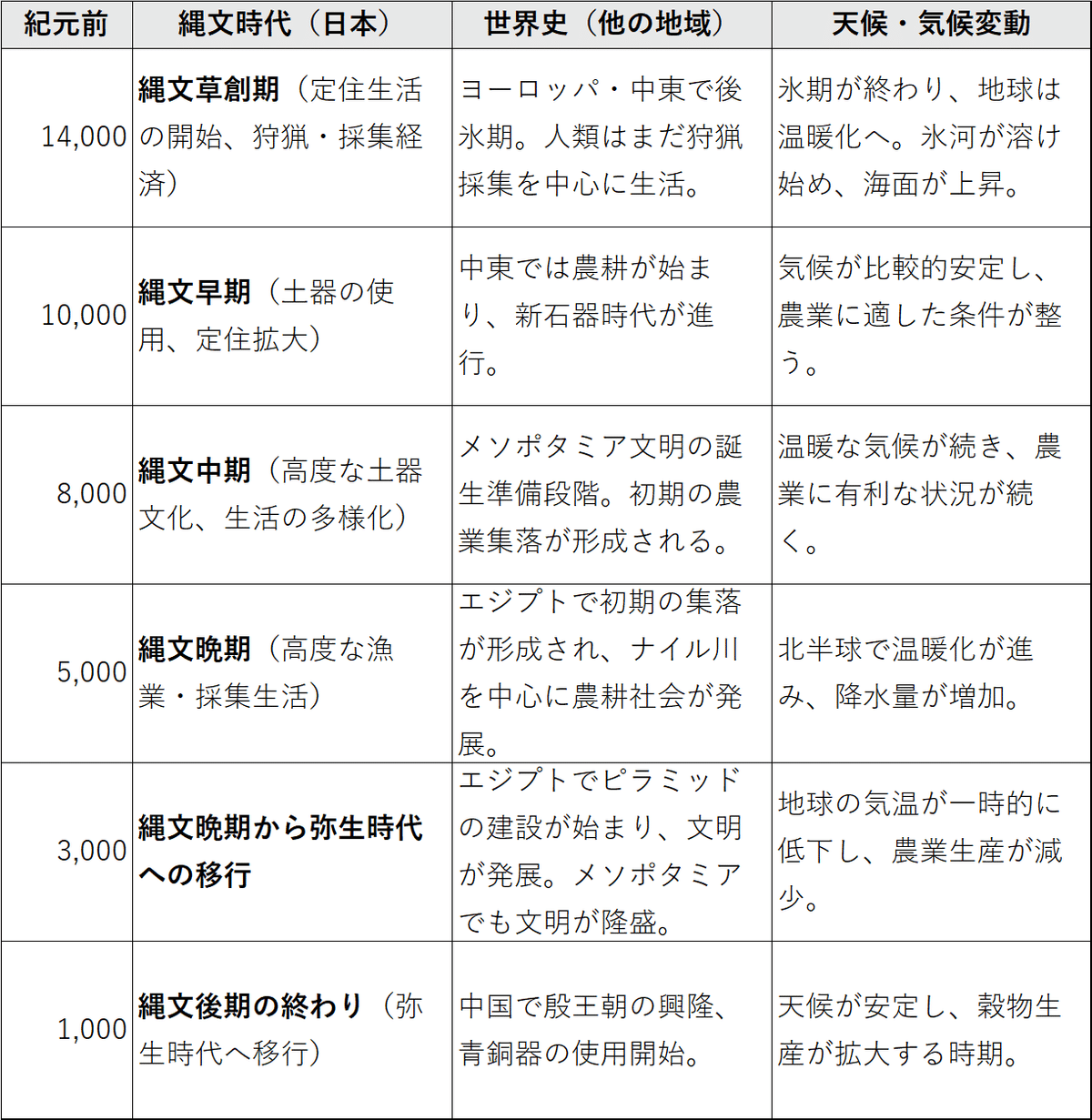

縄文時代と世界史の対比年表

縄文時代と天候の特徴

縄文時代は、地球規模での温暖化が進み、気温が上昇したことで、人類は定住しやすくなり、農業や漁業が発展した時代でした。

氷河期が終わり、海面が上昇して日本列島が形成され、現在の日本の地形がほぼ完成しました。

温暖で湿潤な気候が、縄文時代中期には農業が発展しなくても豊かな狩猟・採集文化を支えました。

縄文時代と世界の対比の要点

縄文時代は、世界的には農耕文明が発展する時期に相当し、日本の縄文人は農業に依存せずとも豊かな自然と共存する文化を築いていた。

特に土器文化は非常に発達し、世界的に見ても高度な技術を持っていました。

世界ではエジプトやメソポタミア、中国などで文明が誕生し、農耕社会が発展する一方、日本では縄文人が自然との調和を重視した独自の文化を持っていた点が対照的です。

このように、縄文時代は日本固有の発展を遂げながらも、世界の気候や文明と並行して変化していました。

縄文時代から弥生時代への移行は、日本列島における大きな文化的・社会的変化を示しています。この移行は、農業技術の導入や気候変動、外部からの影響など、さまざまな要因が重なって起こりました。以下にその主な原因と要因をかんたんに説明します。

1. 農業技術の導入

主な要因: 弥生時代の最大の特徴は、水稲耕作(米の栽培)が普及したことです。これが縄文時代から弥生時代への最も重要な転換点です。

紀元前10世紀ごろ、大陸(主に中国や朝鮮半島)から水稲耕作技術が日本に伝わり、九州北部を中心に広がりました。

稲作が始まることで、定住生活がより安定し、人口が増加しました。また、農業を基盤とした村社会が発展しました。

結果: 稲作は食料の安定供給をもたらし、食料の余剰が生まれ、それが富の蓄積や階層社会の形成に繋がりました。これは縄文時代の狩猟・採集中心の生活からの大きな変化です。

2. 金属器の使用

主な要因: 弥生時代には、青銅器や鉄器といった金属器が使われ始めました。これにより、農作業の効率が向上し、武器や工具の製造が進化しました。

青銅器は主に祭祀(宗教的儀式)で使われましたが、鉄器は農具や武器として実用的に使用されました。

鉄器の普及は、稲作の効率を高め、より大規模な農業経済を支える基盤となりました。

結果: 金属器の使用により、道具の質が向上し、社会全体の生産力や戦闘能力が高まりました。

3. 外部からの文化・技術の影響

主な要因: 縄文時代から弥生時代への移行には、外部からの影響が大きく関与しています。

紀元前4世紀から紀元前3世紀ごろ、大陸や朝鮮半島からの移住者が増加し、彼らが稲作や金属器技術を日本に持ち込みました。

これにより、日本列島の先住民(縄文人)と外部からの移住者が接触し、文化の融合が進みました。

結果: 外部からの技術や文化の伝来が、日本の社会に新しい発展をもたらし、縄文文化に大きな変革を与えました。

4. 気候変動

主な要因: 縄文時代後期に、気候変動が起きたとされています。縄文時代の比較的温暖な気候が、弥生時代にはやや寒冷化し始めました。

気候が冷涼化することで、縄文時代に豊富だった食料(木の実、魚介類など)の供給が難しくなり、稲作のような安定した農業が必要とされるようになりました。

結果: 気候の変化が、人々に農耕社会への移行を促し、狩猟採集中心の生活から稲作中心の生活への転換が進みました。

5. 社会構造の変化

主な要因: 縄文時代は、比較的平等な社会が続いていましたが、弥生時代に入ると、農業を基盤とした富の蓄積や余剰生産が生まれ、社会の階層化が進みました。

田畑を管理する富裕層や、祭祀を担う指導者層が現れ、集落間の競争や戦争も増加しました。

結果: 社会の階層化や指導者層の出現により、より複雑な社会構造が形成され、政治的組織が発展しました。

まとめ

縄文時代から弥生時代への移行は、稲作技術の導入や金属器の使用、外部からの影響、気候変動などが複合的に絡み合った結果でした。この変化によって、日本の社会は、狩猟・採集中心の平等な共同体から、農業を基盤とした階層社会へと大きく変化しました。

後に「弥生時代」と呼ばれる時代、縄文人から弥生人中心の社会に移った背景は、農耕の影響が一番大きいと率直に考えています。それまで自然に実ったものや捕れたものを分け合う社会が、奪い合う競争さらに貧富の差を生み出したとの観測があります。その良し悪しはともかく変わったのですね。

もちろん自由や競争原理を否定するものではありませんし、弥生時代を経て日本が日本人がたくましく成長していったことは確かです。ただ、縄文文化が弱いゆえに駆逐され消えていったなかに、大切な何かを置き忘れてしまったもやもや感がわたしには強く残っています。

現代と対比しても、戦前と戦後では大きく変化しましたし、その戦後すらも今では遠い過去の出来事のように捉えられています。「歴史は繰り返す」「災害は忘れた頃にやってくる」が客観的な教訓として受け止められて、現実感が希薄になっていることも影響しています。

今日最も申し上げたいことは、天候です。「お天気屋」というレッテルを少なからず貼られているわたし自身への戒めとして、静かに物事を見つめていく重要性を自覚し、世界や日本の歴史から学びつつも、その時代背景とともに、自らの過去の体験と感謝を決して忘れないという覚悟であります。

ご覧頂き有難うございます。

念水庵

ポンプ小屋の屋根の下に、すずめなどの小鳥の餌台(生飯台)をこしらえました。所要時間1時間でした。

ホームセンターで「小鳥たちの主食」(皮付き)を買って与えました。

「餓鬼に施す」と念じて、やさしい心を届けます。

気持ちですから