【三線コードシステム SCS02】最初の3つのコードを覚えよう

前回は、三線コード弾き専用の「棹」を用意して、ポジションシールを貼り付けるところまで準備しました。

いよいよ今回から、コードを押さえはじめます。

当方が提案している三線や三味線のコード弾きでは、「まず3つのコード」を覚えて、それから「追加で2つのコード」を覚えます。

合計5つのコードを覚えれば、かなり多くの曲が弾けるようになるので、とても便利です。

それでは三線を本調子でチューニングしておきます。ふだんCFCの方は、CFCでOK。BEBの方はBEBでOKです。普通に「本調子」でチューニングしていただいてかまいません。

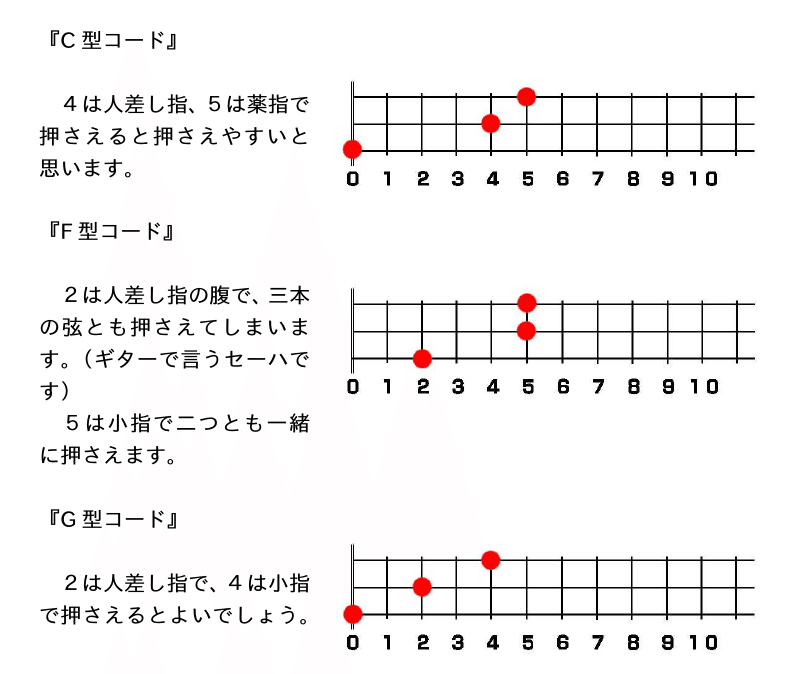

では最初の3つのコードを下に示します。

C”型”コードといったように「型」という余計なことばがついていますが、今の段階ではあまり何も考えずに、ギターやウクレレ、ピアノのような「Cコード」のようなものと思っておいてください。

コード表には番号が振られています。前回棹に貼り付けたポジションに対応しているので、わかりやすいと思います。

手元の棹を見た形になっているので、細い弦が上、真ん中の弦、そして太い弦が下、と並んでいます。

「0(ゼロ)」のところは開放弦なので、実際には押さえません。C型コードであれば「真ん中の弦の4」と「細い弦の5」を押さえるということです。

ここまではYoutube連動で動画でも解説します。

==========

さて、このあたりはこれまでの「左大文字流」の教え方と共通しています。三味線向けテキストを持っておられる方は、上のコード表(図)は見たことがあると思いますし、工工四版でも似たような表(図)になっています。

ちなみに工工四版では、最初に押さえるべき「C型コード」を

↑のように表記しています。「開放弦と中と七」の位置を押さえるよ、と指定しているわけですが、SCSの表記と中身はまったく同じです。

ところが、工工四版では、空白のポジションが多いことに気づくと思います。工工四は半音ではなく全音を中心に表現されているので、半音を示すのに不向きなのですね。

むりやり書けば「合#」や「中♭」などと表記することはできますが、だんだんわかりにくくなるのが難点です。

==========

◆ SCS(サンシン・コード・システム)での表記法

そこで、SCSでは、「コードの押え方をシンプルにわかりやすく表記する」という試みを新たに始めました。その方法は、C型コードであれば

C 045

と書く方法です。この書き方は、

男弦0(開放)/中弦4/女弦5

を押さえますよ、ということです。

SCS専用に仕立てた棹には、すでに番号が振ってあるので、自分の手元をみて、太い弦側から0(ゼロ)・4・5を順番に押さえればいいんだな、ということです。

C型コード 045

F型コード 255

G型コード 024

というわけです。

==========

今回の練習曲です。

<春がきた>

C (045) C (045) F (255) G (024)

春がきた 春がきた どこに き た

C (045) F (255) G (024) C (045)

山にきた 里にきた 野にも き た

練習部分の動画あります。

(今回の記事は「沖縄三線コード弾き実践レッスン」の内容に準拠していますので、工工四版での練習にも使えます)