複雑な仕様にぶつかって、乗り越えた話

はじめまして。Sansan株式会社のEight事業部でプロダクトデザイナーをしている富岡です。

今回は、名刺アプリ「Eight」で取り組んだ施策が、デザイナーとしてプロダクトについて深く考える一因となり、成長につながった件についてお話ししたいと思います。

はじめに

名刺アプリ「Eight」とは?

Eight は価値ある出会いをタッチでつなぐ、ビジネスのための名刺アプリです。

つながった相手の昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるため、相手の近況をスマートに把握できます。

担当した複雑性の高い施策について

今回担当した「名寄せ機能」は、同一人物の重複した名刺を自動でまとめる機能です。

この機能により、複数の同一人物の名刺が一つに整理され、最新順に並び替えることが可能になります。これによって、名刺管理がより簡単で効率的になります。

この「名寄せ機能」は、以前から多くのユーザーから要望があった機能で、大きな価値を届けることができるものでしたが、既存の仕様や概念を作り変えて開発する必要がある複雑な施策でもありました。

今回は、施策の中で経験して学んだ「乗り越えるためのポイント」を3つにまとめたので、紹介させてください。

1.ゴールを見失わない

複雑な仕様や新しい概念に取り組んでいると、考えるコストが少ない仕様や開発工数の短い仕様を選びたくなってしまいます。実際にデザインを進める中でも、他の人の意見に流されて、楽な選択をしてしまいそうになることが何度もありました。

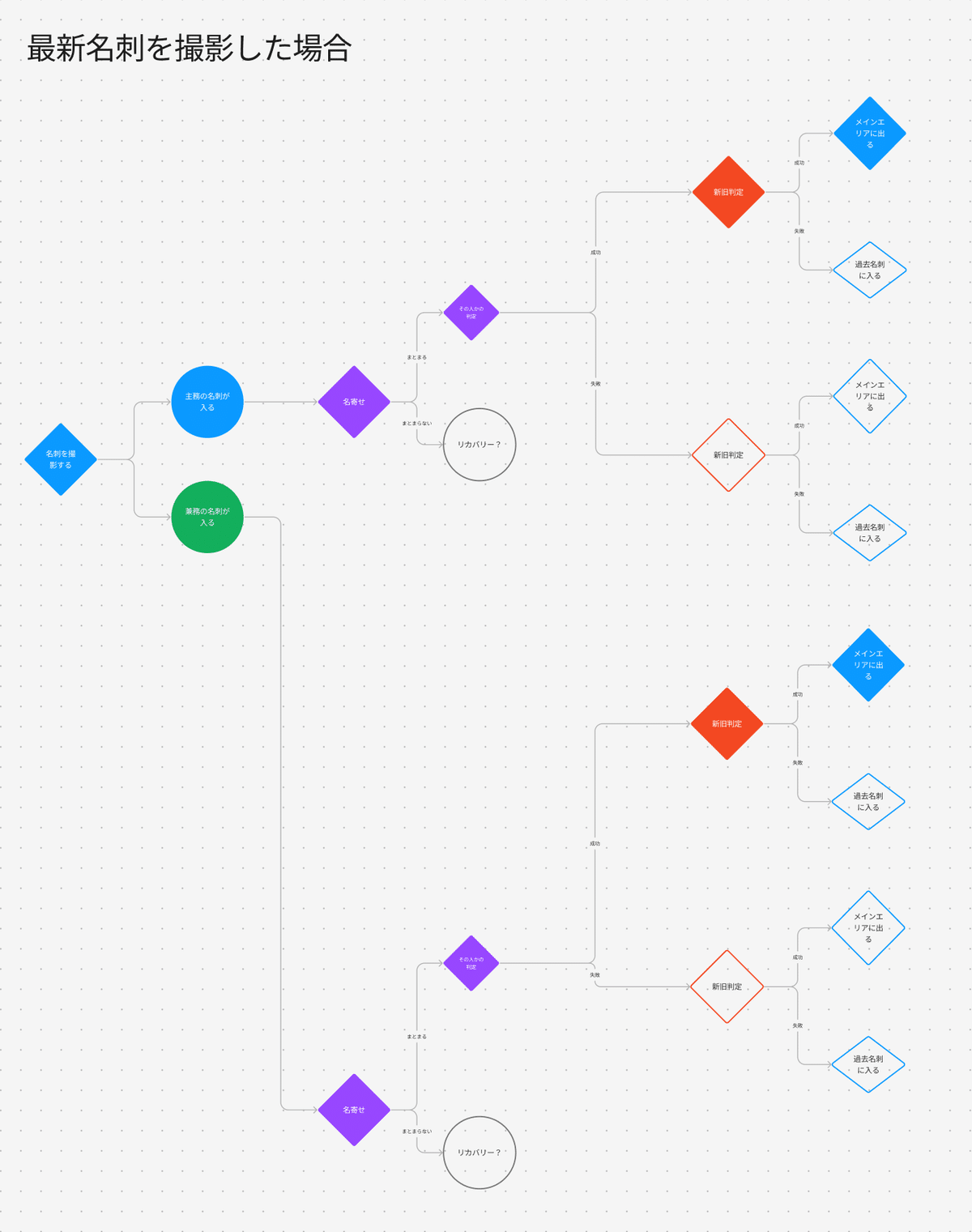

こままでは本来届けたかった価値を見失ってしまうと感じ、PdMやエンジニアからフィードバックをもらいながら、判断の軸がぶれないようにするため、以下のような図を作り解決することができました。

ゴールが目に見えるようになると、たくさんのフィードバックに惑わされず、あるべき体験設計ができるようになりました。

ここで伝えたいのは「フロー図作った方がいいぞ!」と言うことではなく、「自分に合った判断の軸を目に見える形で作っておいた方が良い」と言うことです。

私の場合はフロー図が役立ちましたが、みなさまに合った方法で、理想の体験を見失わないように工夫しておくといいかもしれません。

2.仕様を考えるとき、画面を作るときには質より量

これまでに存在しなかった新しい概念をプロダクトに取り入れる際には、UIデザインも非常に難しくなります。複雑な仕様をどうやってUIに反映させるか、試行錯誤の連続で、最も時間をかけた部分でした。

なかなかデザインが決まらず悩んでいた時、同僚に相談したところ、意外なアドバイスをもらいました。「とりあえず、たくさんの案を考えてみたらどう?」

複雑な仕様を反映する画面だったので量を作ることに半信半疑ながらも、実際にたくさんの案を発散させてみました。

一つの画面に対して40案ほど作成することもありました。

デザイン案をたくさん出して、自分のアイデアを掘り起こすことで、ようやくUIを決めることができました。

この経験を通して学んだことは、「新しい概念を作り上げるときは頭で考えるだけでは解決できない」と言うことです。

誰も正解がわからないものを作り上げるときは、とりあえず発散してその中から最適な正解を見つけることも必要であると学びました。

3.既存の概念を変えることを恐れない

この施策と向き合った当初は「既存の仕様を崩さないようにしなければ」と考えていました。他機能の使い方まで変わってしまうと、ユーザーにとってマイナスになってしまうと考えていたからです。

つまり既存の仕様の上に「コブ」のように新しい機能をくっつけようと考えていたのです。

前述した通り、この施策はEightにとって、とても価値がある大事なものでした。

つまり今考えると「コブ」にするにはもったいない機能だったのです。

今ある概念や仕様を壊してしまうことを恐れずに、新しいものを作り上げることでプロダクトのあるべき姿が見えてきます。

既存の仕様の心配は後からでもできるので、まずは理想のプロダクトを考え抜くことが最初にするべきことだと学びました。

最後に

今回は初めて向き合った複雑性の高い施策を通して学んだことをお伝えしました。

読んでくださった方が今後向き合うことになる施策に、少しでも役立つ内容になっていると幸いです。

施策を行う上で役立ったユーザーヒアリングの方法の記事もあるので、ぜひご一読ください。

Sansan株式会社では、一緒に働くデザイナーを募集しています。ご興味がある方はカジュアル面談からでも、ぜひご応募ください。