日常のための変奏曲―半批評への試み

Text by:a

主題:日常(日記:2022/7/30)

交差点の向かい側の道路に立つ、なんてことない街路樹で、一羽の鴉がけたたましく鳴いていた。あるはずのものが見当たらないかのように焦り、樹の中にもぐりこんでは、羽をばたつかせ、その不在を確認しては、喪失を嘆いているように思えた。深い、深い悲しみと混乱、戸惑い、後悔がうかがわれ、鴉という実に神々しい生き物の、生々しい生き様を見せつけられた気がして、「鴉を目撃する」というその行為に不吉とも、呪術的示唆があるとも思えなかった。

私は嘆きの鴉を見つめ、気もそぞろに横断歩道をわたり、視界の端で老人とすれ違ったことを無意識に処理した。こんな都会の中心で、鬼太郎のような縞柄の襟の伸びきったシャツをきた老人を見ることへの違和感はあったが、髪は整い短くカットされていたので、そのラフさからこの辺りの住人であろうと予想された。私は道路を渡りきり、鴉を真下から見上げ、その凡庸さにため息をつく。足元に視線をおとし、目的の場所へ歩を進めようとしたところ、わずかに後方でガシャンと落下音がした。何の気なしに振り返ると老人が倒れていた。手にしていたスマホの画面が割れ、ガラスが地面に飛び散っている。落下と転倒の衝撃が想像され、ゾッとするとともに腹の底から夥しい数の悲しみと罪業感が顔を覗かせてきた。すぐに近寄り「大丈夫ですか?」とかいう、最も意味のない質問を自分の動揺を抑えるためにし、彼は「ええ」と答える。私が彼の腕に手をそえると、彼はよろめきながら立ち上がった。右腕のひじ、手首の関節がえぐれ、皮膚の下から見たことがない色の組織が見えた。彼は、大丈夫ですと言っていたが、自立できているとは思えなかった。こんな状況も客観視できていないのか、それがこわく、亡くなる前の祖父が日に日にできなくなることが多いと悲しそうにしていたこと、実家に置き去りにしてしまった祖母の小さい背中のことが思い出され、もうどうにも声をかけることができなくなった。

知らぬ間に警官が近寄ってきていて「あなた大丈夫じゃないよ、ふらついてるし、立ててないじゃない。」と声をかけてきたことで現実に引き戻され、安堵を抱くと同時に、その言葉は私に投げかけられている気がして身を強張らせる。口から内臓の腐臭がこぼれ、目は落ちくぼみ、歯や髪は乾燥しきってまばらに抜け落ちていく身体の変化があった。この照りつけるような日差しを喉元に突きつけられたと感じたとき、私のありとあらゆる狂気が剥き出しにされ、白昼に晒されたのだった。私は逃げ出した。駆けるほどに老人を抱え上げたときの、わきの湿っぽさ、枯れ木のような腕の皮のぬるさ、柔らかさがじっとりと染みていく。

第一変奏:批評?(立川談洲『水神』)

鴉が嘆いた喪失への償いの行為は、私が老人に差し出した手として成し遂げられた。鴉は見守りを怠った、その罰として奪われた人生がある。艷やかな羽が樹木の枝に梳かれハラリと落ちていく。それは涙に違いない、決して美しくはない、マスカラやアイライナーを伴う濁った液体が、頬をつたうのだ。見られてはならない、私が何を考えているかなど、ましては悟られてはならないと思えば思うほど、自我の輪郭は明瞭になり、覆い隠すことは困難となる。恥の印である、罪人の刻印である。

落語立川流の談笑一門、三番弟子にして二つ目の立川談洲による『水神』を思い出す。落語ビギナーの私にとって彼は「イケメン枠」の落語家という認識であったが、それが一気に覆されたのがこの演目である。元々は三遊亭円生という昔の人が作った落語であるが、2022年6月のシブラクにて立川談洲によって演じられ、Twitter上をにぎわせた。私は急いで配信チケットを購入し、その作品を鑑賞する。「怖い」。Twitter上でも「怖い」と評されていたが、実際に何を怖いと明確に示すことができない点が実に怖い。そこに人間にとって不可知の怪異、サイコティックな展開が描かれているからだと考える。

この話の冒頭は、神社の境内。かつて水神の森と呼ばれ、木々が鬱蒼と茂る隅田川神社にて大工の杢蔵が赤子を抱き途方に暮れているシーンから始まる。妻に愛想をつかされ、空腹の子どもとともに置いて行かれた。男は泣く子のために通行人の女性に声をかけ、母乳を分けてもらおうとする。そこで出会った妖艶な女が、実は女鴉であったというのだ。

談洲の口調というのは、人の関わりのねっとりとした情念を廃し、どこか無機質で、機械的で、妙な静けさの中に動物的な鋭さと獰猛さを秘めているように思う。談洲による冒頭の語りのテンポ感は極めて速く、その隅田川の雄大な流れも、ほとりの賑わいをも想像させるゆとりを持たせない。人の幸福は順調に、わき目も振らずにトントン拍子に進んでいくことが良く分かる。しかし、男が出会ったのが女鴉であると知れたその瞬間から、展開は様変わりするのだ。このころから

「カツーン…カツーン…」

という音が度々挿入されることに気づく。主人公の杢蔵が鴉の彫刻を始めたというのだ。語りのテンポとは異なる、たっぷりとした間の演出。時計の針が、進んだり、巻き戻ったりしているのか、それとも空間が歪められているのだろうか。いくつかの次元による現実が提示され、それは惑わされているのか、霊障によるのか、それとも杢蔵が狂っているのか分からない。了解可能な事柄と了解不可能な事柄が同時に存在し、我々はその細部を想像すればするほど、不穏で、歪んだ現実を想像せざるを得ない。

『水神』の舞台である隅田川神社というスポットこそ、聴いてはならないとされる怪談『牛の首』の発生の諸条件がそろう。怪談研究家吉田悠軌の『現代怪談考』によれば、それは水場であること、牛に関連する伝承があることなどが挙げられている。隅田川神社から浅草方面に1㎞程度歩けば牛嶋神社があることを鑑みれば、吉田が指摘するような「知られてはならない忌まわしき風習」が、まさにこの地域に存在していたのではないか。水神に捧げる贄があったのか、ある水害の年、ある飢饉の年に、水神に捧げることにして「牛かもしれないもの」を食したのではないか。

落語の冒頭場面で杢蔵はいう。

「おっぱいをください」

杢蔵はなぜ女房と乳房を喪失したのか。女鴉はなぜ杢蔵とその子に栄養を補給できるだけの乳房を持っていたのか。杢蔵こそ乳房を必要とし、満たされるべき身体の感覚、心の感覚があったはずである。語られない部分にこそ、目を背けたくなるような現実が存在しているのかもしれないと、おぞましく、同時に人の狂気を目の当たりにすることへの好奇心が抑えられない。

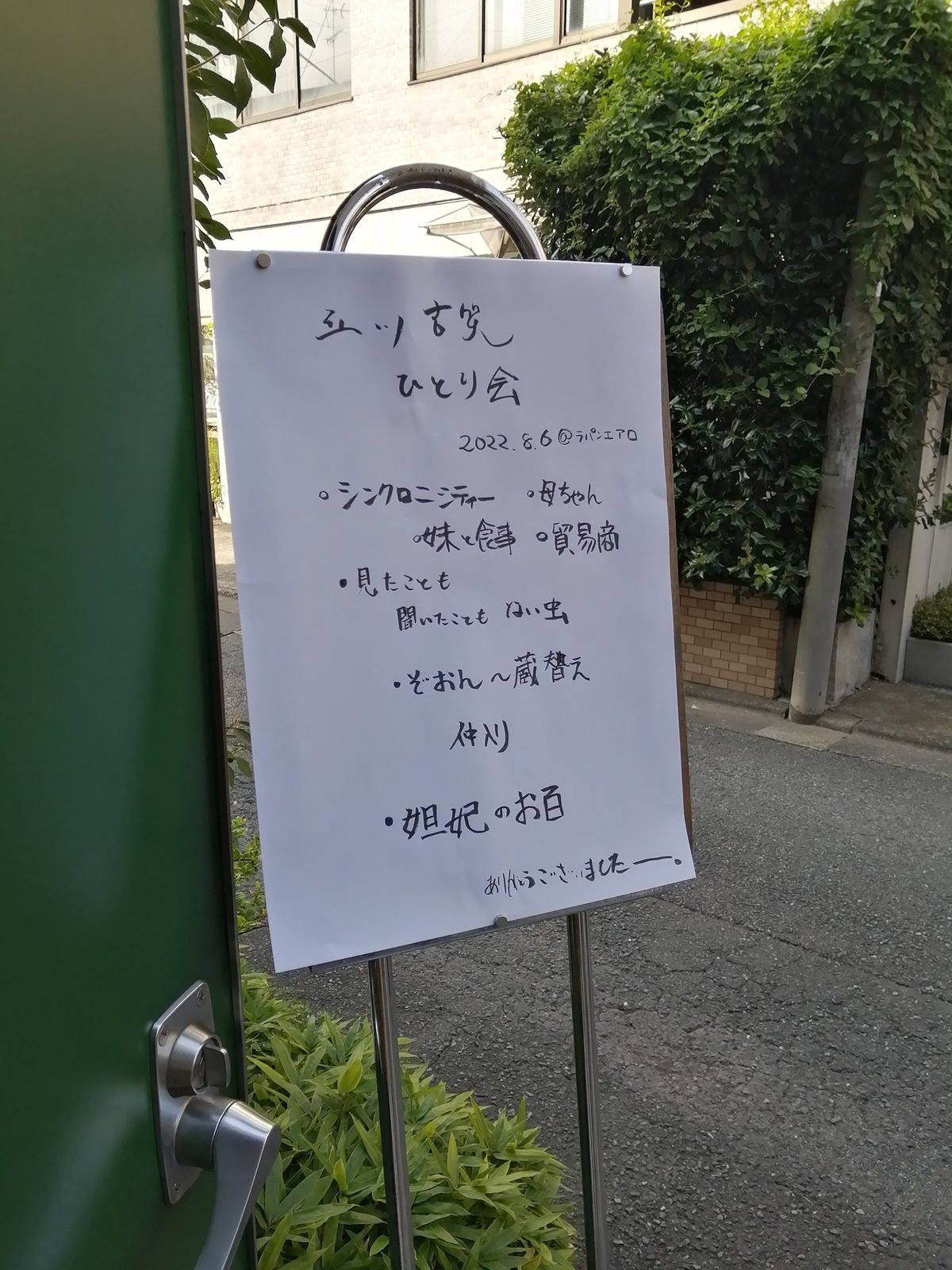

第二変奏:日常/批評の境界 自己と対象の喪失(題材:立川吉笑ひとり会2022/8/6)

夏というだけで浴衣を着たかった。私が日々見ていた世界線では和装は一般的だったので、箪笥の奥に仕舞われた、10年以上も前に頓珍漢の母が「大学生は着るだろう」と送ってきた白と紺の浴衣を羽織ったが、お仕着せの衣は私に似合わず、裄も不十分であった。構わず着付けて出掛けたが、華やかなワンピースを着る女性に比べると地味で、汚く。年齢に合わない柄を着ていることで自意識だけが空回りしているよう感じて落ち着かず、恥ずかしかった。私ならばもっと濃い色を選んでいたに違いなく、「浴衣」というだけでその衣を選んで羽織ったことが馬鹿馬鹿しかった。

今日も今日とて噺家の立川吉笑さんのひとり会に行く。ハマっている理由は不明確なのだが、暫定的に以下のことが挙げられる。

彼の落語をきっかけに落語を聴く、感じるという聴衆体験に自由さを感じた事

彼の著作『現代落語論』によってざっくりと新作落語の位置づけが把握できたこと

高座の上の圧倒的な熱量が印象的であること

特に、昨今の三題噺(という即興落語)における彼の試行錯誤は、実に面白みがあり、連日通い続けるごとに人間性が剥き出しになっていく過程に私自身も影響を受け、本格的に文章を綴るようになった。同時に、臨床心理士としての訓練にも力を入れるようになり、そこで置き去りにされる私自身の感覚、体験、過去、傷つきなどを全て落語に委ねている節がある。私は自分を感性が決断を担う衝動的な人間であると思っているが、その実、義理堅く、興味関心のある分野に関しては勉強熱心であることがある。こうした私の側面が、立川吉笑さんの情熱的に演じられる理論的な落語、説教臭い登場人物などによって癒されているのだろうと考えているが、「癒される」という言葉だけで表現するのは、あまりにも陳腐だと思う。補給されている感覚に近いのは確かだけれども。

色々とまとまらない思考はあるものの、今日は『見たことも聞いたこともない虫』それを聞けただけで十分であると感じている。世界のすべてが、見たり聞いたりできるものとは限らないこと、すべてのことを見たり、聞いたりしていると考えるのは高慢であること、云々。

スタイナーの本には、見たり聞いたりできるものには、他者(客体)としての物理的な距離があるのだ、と書かれていた。見たことも聞いたこともない対象は、その距離を失い、実はものすごく近くにあるのではないかと感じた。嗅覚や触覚で味わうものだったりするのではないかと思うと、ゾクゾクする。人と人の触れ合うときに生温かさ、におい。

この落語では、見たことも聞いたこともない虫は、「けちべえさんのあたま山」にあるという。見たことも聞いたことがない虫は、各々の頭の中にしか存在しないが、それが語られるという行為において、そこには見えないが聞いたことがある虫となり、話者たる吉笑さんないし、堀さんには、その虫が見えていることが前提となる。つまりは、私が虫を見ようとするとき、私は吉笑を視線で貫く。ただし、私が私という枠を用いる限り、彼というよりは、私側の何かを投影しながら物を眺めるわけで、そこには浅ましさがないとは言い切れない。

会の終わりの写真撮影タイムが苦手だ。私は、私の卑しさを悟られたくはないと、足早に立ち去るが、それこそ見られることに耐えられないという意地汚さなのではないか。私は羞恥心に耐えられない人物であり、批評に耐えられない。彼を見るという行為に伴う、妬みや蔑みは対象に向けられているようで、自分に欠くものを彼が持っているということに他ならない。自分のありとあらゆる醜さを知ることが、知られて罵られることが怖い。

コーダ:思索(過程)

決して私ばかりが述べている事柄ではなく、きっと他者の受け売りなのだろうが、ここ数年、人は身体の統合した感覚を持ちにくく、それは断片化しているのではないかと思うことがある。特に、新型コロナウィルスの感染拡大防止のための隔離は、私と他者に物理的な距離を与え、誰かをまざまざと見ることも、見られることもなくなった。嗅覚や触覚を用いた接触などは、家族に限定され、吐き気やめまいを伴うような痛烈な出会いも減っていった。SNS上の情報から相手の生活を想像することはあるが、その全体を知ることは決してできない。対象との距離感を見失い、部分を妄想的に崇拝し、過度に同一化しているという現象は、私にも起こったように思う。

相手を食している。

そう感じることがある。それでいいのかもしれない。ただし、食べればなくなる。食べる行為によって蔑む、私は後悔する。食べるものに偏りがでて、次第に私は私を見失い、狂ってしまうだろう。

一呼吸して、文章を綴る。

見る/見られるという行為の温かい側面にも目を向ける。生まれて間もない赤ちゃんの刻々と変化する表情。モゾモゾと動く手足。小さな指、開く。弛緩する。震える。

母親は、赤ん坊を見出し、こころを探る、言葉をかける。あらゆる発達研究において赤ん坊は、親をよく見ている。親の表情から危険や安全を汲む。親のまなざしによって、赤ん坊のこころは捉えられ、掛けられる言葉から対象を指す言葉へと移り変わる。聴くという行為と向かい合う顔、笑顔。こうして人は自己と他者を知り、理解を深めていく。

私は、見て感じ、言葉にするから、晒され、憎まれ、育み、養われ、償い、補われ、まとまる。