ダンサーになるためにドバイまで行ったのに一晩でやめた話

彼女の踊りが目に焼き付いて離れない。

まだ10代であろう彼女の、焦げ茶色の肌に似合う真っ赤なドレス。

ドレスには金の装飾が施されていて、彼女が激しく舞い腰を振るとチャリチャリと揺れた。

彼女を照らすのは頭上にある月と、4つの松明のみ。

エキゾチックな音楽に合わせて、彼女はたった一人で踊り続けた。

ステージは砂漠に置かれた四角い絨毯。

たくさんの人が彼女のまわりを囲んでいた。

彼女は時折、手が届きそうな場所まで近づいたかと思うと、黒く長い髪をひゅぅっと翻して中央に戻っていく。細い手を空にむけ、瞳ははるか遠くを見上げている。まつ毛の先、指の先、髪の先まで美しかった。

ここまで来てよかった。

この踊りが見られたのだから。

ベリーダンスを始めて何年か経っていた。

はじめはダイエットのつもりだったが、やればやるほど夢中になった。

教室のある日は鏡の前で、休みの日は自宅の窓ガラスで、私はウキウキと舞い踊った。

キラキラと輝くドレスも、アラジンを連想させる中東の空気感も、大好きだった。

同じ教室のダンス仲間とエジプト料理を食べに行ったり、トルコ料理を食べに行ったり、中東文化への興味がどんどん湧いてきていた頃。

いてもたってもいられなくなってドバイに行くことにした。

100万円かかった。

毎日電車に揺られ、1日中パソコンにかじりつき、電話を取り次いで稼いだお金だ。

1週間の有休をとってビル群から砂漠へとやってきた。

この踊りを見るために。

お酒とシーシャ*のせいだろうか、頭がふわふわしている。

鼻に残る甘いシーシャの香りと、目の前で揺れる松明の火と、憧れのベリーダンサー。そして腹の底をゆする中東の音楽。完全にノックアウト。幸せの絶頂。このまま死んでも後悔はないとさえ思った。

彼女のようなダンサーになる。

そう決意してドバイを後にした。

*シーシャ=水タバコ

日本に帰国してからはさらに熱心に練習に取り組んだ。あの時の彼女みたいに、髪を黒くして長く伸ばした。自宅の壁一面を鏡にしようと提案したが夫に反対された。

踊れば踊るほど技術はあがっていくし、できる技も増えてくる。

小道具の使い方や目線までも意識が向くようになっているところだった。

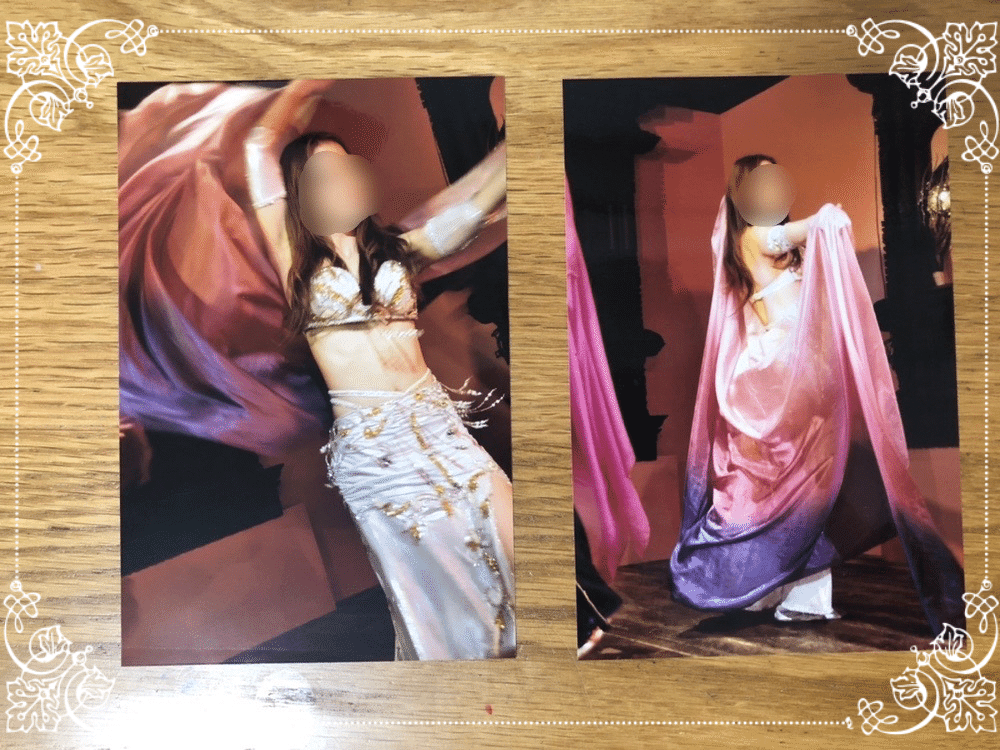

教室の仲間たちで大きめのステージでショーをすることになった。

本番までのウキウキとした気持ちはいくつになっても嬉しいもの。

新しく真っ白な衣装を買い揃え、その日を指折り数えた。

ショー本番。私の中にはドバイの彼女がいた。月明かりの中で踊る彼女。

指の先、髪の毛の先にまで意識を向ける。

あぁ、楽しい。気持ちいい。顔がにやけてしまう。

私、あの時の彼女になれてるかな……

いただいた拍手にゆるりとお辞儀をしてステージを降りた。

今日の私、100点。100億点。

これが私の最後のステージだった。

数日後、仲間たちと打ち上げをした。

ショーの日の録画映像を見ながら。

仲間たちの踊るシーンを見ながら、やっぱりベリーダンスが好きだなぁ……やってて良かった、としみじみ思っていた。

画面に映るダンサーが入れ替わる。

いよいよ私の出番だ。

……ナンダコレハ。これは一体ナンナンダ?

ステージの上で踊る私はペラペラだった。

20分間、ティッシュみたいな女が揺れているだけだった。

こんなの見せられるくらいなら、扇風機の前についたピロピロのリボンを見ていた方がまだマシだ。

あるいはタバコの煙を見つめていた方がよっぽどおもしろかったかもしれない。

ドバイの彼女なんてどこにもいない。

先生は「ステージで踊る自分の姿を見るのは私でも嫌なの。下手すぎちゃって。」となぐさめてくれたけど、そんなんじゃ納得できなかった。

そうじゃなくて、技術じゃなくて、根本的に何かが違う。だってほら、あの子は私よりずっと後に始めたのに目が離せない踊りをするじゃないか。

そう思って後で先生にもう1度相談した。教えて欲しい。私に足りないもの。

先生はちょっと困った顔をしてから、まっすぐ私を見て言った。

「あなたは幸せすぎるのよ。」

「別に幸せなのが悪いわけじゃない。むしろそれは喜ぶべきことよ。でもね、あなたの踊りはハッピーすぎるの。あなたが目を離せないと言ったあの子が何を想って踊っているか知ってる?彼女は何年も会えない娘さんのためだけに踊ってるの。」

聞くと先生の過去も相当なものだった。私が知らなかっただけで、教室の仲間たちにはそれぞれ踊る理由があって、踊らなきゃいけない理由があった。踊ることでかろうじて生きている人もいた。

何も知らない私だけが、呑気にウキウキ舞い踊っていたのだ。

「でも、それなら苦しい経験をした人しか魅力的なダンスは躍れないってことですか?」

涙がにじんできた。

「それだけじゃない。……でも魅力的なダンサーに不可欠なもう1つのもの。それは激しい感情なの。」

この言葉で私はがっくりとうなだれた。

詳しく説明されなくても分かった。

魅力的なダンスをする人はみな、感情がとても豊かだった。

飲み会の席でヒステリックに怒り出す人もいたし、カラオケで自分の歌で号泣する人もいた。先生と取っ組み合いの大喧嘩をする人もいた。一輪の花のプレゼントで飛び跳ねて喜ぶ人がいた。

私はそんな人たちを横目に「大げさだなぁ」なんて、いつもニコニコ座っているような女だったのだ。

感情が大きく揺れ動くのが嫌で、できるだけニュートラルでいたい。怒ったり泣いたり涙がでるくらい笑ったりしたくない。心は凪のように平穏でいたい……

ウエディングドレスのような純白の衣装を身にまとい、ハッピーなだけの私の踊りを誰が見たいというのだろう。

その日、教室をやめた。

私は今でもベリーダンスが好きだ。だけどそれはプレイヤーとしてではない。

魅力的なダンサーは激しい感情を、想いを体の中にぎゅっと押し込んでいる。

それでもふとした時に指先からこぼれる踊りへの情熱。

翻した髪の毛の先に宿る怒り、悲しみ、喜び。

空を見上げた時の瞳の中に、見え隠れするこぼれそうな感情。

それを見るのが好きだ。

ドバイの彼女の中にあったものは何だったのだろう―

いいなと思ったら応援しよう!