超大衆芸術宣言 ~観光地における超大衆芸術の夜明け~

一度、一生懸命「ポップ」というものに向き合ってみよう、という衝動に駆られ、前回こんな記事を書いたが、このきっかけを与えてくれたものが実はあったことに気が付きました。

それが、今年11月に開催された熱海の芸術祭「ATAMI ART GRANT 2024」です。私たちSandSは、この芸術祭に作品プランを応募しました。残念ながら選考には落ちてしまったのですが、これが「ポップ」に向き合うきっかけを与えてくれ、さらに「超大衆芸術」という概念を与えてくれました。

つまり、ボツ案をきっかけに、図らずも面白そうな研究テーマを見つけてしまったので、ここに研究宣言をしておきたいと思ったのです。

私たちが、観光地である熱海の芸術祭に作品プランを応募するために、その地を訪れ、感じ、「超大衆芸術」という新境地の作品コンセプトを作るまでの思考を辿りながら、お話を進めていきたいと思います。

*

*

*

リサーチを兼ねて熱海に上陸した私たちから出てきたキーワードは「浮世離れ、浮遊感、極楽浄土感」などの、非日常的な意味合いをイメージさせるものだった。

それはそうだ。その時はGWの真っ只中で、熱海にいる人たちは観光やバケーション目的で来ているのだから。ファミリー、学生、熟年夫婦、様々な世代の人が笑顔で会話をし、美味しそうなものを食べて飲んでいる。そこにいる全員がとてもリラックスしている。そんな光景が目に入ってきて感じたキーワードだ。

上陸した同日に開かれた芸術祭の公募説明会では、熱海V字回復の立役者である市来さんのお話が聞けた。熱海が観光地として盛り上がってるのは嬉しいが、一方で、文化や歴史の記憶や伝播は薄れてしまっているらしい。過去に同じように盛り上がっていたタイミングでも同じことが言えるようだ。また、徳川家康や文豪など、外から来た人が熱海の文化や歴史を作った事実もある、ということもあるので、この芸術祭にはとても意味がある、との主旨だった。

説明会の後は運営側の案内で、昔はちょんの間だった遊郭建築の建物や、古い建物を改装してお店をやっているところ等を見て回り、昭和ノスタルジー感、文化感、歴史感のある街を感じた。

そこで私たちは、なんだか違和感を感じたのである。

熱海を訪れる人々は観光やバケーション目的で来ていて、リラックスしにきている。これが浮世離れや極楽浄土感のイメージを醸成している。そんな状況で、文化や歴史などの小難しい文脈をアートで見せつけられたとしても、関心を持ってくれないのではないか、むしろ邪魔な存在になってしまうのではないか、その状態で鑑賞されるアートには、文脈の強度が保てないのではないか、と。

熱海の文化や歴史の文脈などに沿ってアート表現するより、熱海に来る人たちの文脈に沿って、シンプルで分かりやすくインパクトのある表現をすることこそが、熱海の本当の魅力や、熱海の熱海たる所以を伝えることができるかもしれない。

熱海に来る人=大衆。大衆のための芸術=大衆芸術。うん、これだ。大衆芸術は、英語でポップアートとも言える。ポップアートは、大量生産・大量消費の時代をシニカルに表現した「モノ」にフォーカスしたもの。私たちが作るものは、モノが溢れた現代人がそれに飽きてしまい、「コト」を消費することにフォーカスするのだ。そしてこれを、モノを超えてコトを消費することをシニカルに表現する「超大衆芸術」と名付けよう。

この瞬間「超大衆芸術」という概念が生み落とされました。

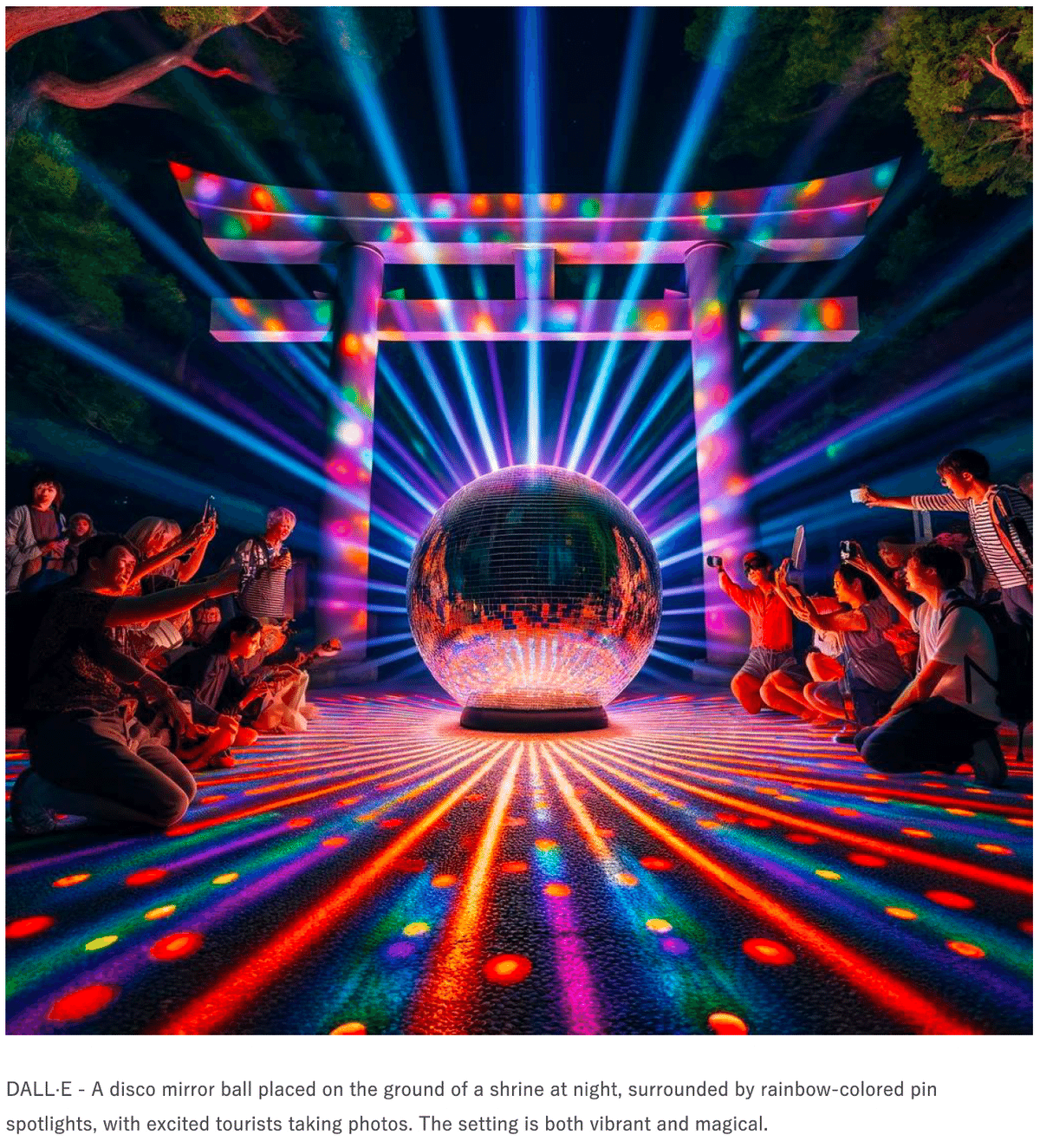

具体的な表現物としては、浮遊感ある極楽浄土熱海と大衆の気持ち沿った表現「ミラーボール」はどうだろうか。ミラーボールは、クラブやカラオケやスナックで使われ、まさに非日常性の塊で、昭和ノスタルジー感ある熱海を表現するのにうってつけである。それを、大衆メディアの象徴であったCDで作ろう、ミリオンセラーのCDのみで。

そしてそれを、旅行者の守り神でありパワースポットである來宮神社で展示することで、これまで語った全ての文脈に沿った形になるだろう。

外でデッカく光る、完璧である。

<作品コンセプト>

熱海は、風光明媚な海と山、豊かな温泉を資源として、古くから非日常を求める多くの観光客を惹きつけてきました。そして観光地であることがまた引力となり、それに引き寄せられた老若男女の大衆や様々な他所者という多様性に支えられて栄えた街だと言えます。

本作品『#01 Light of Seeing(観の光)』は、熱海が最盛を誇った昭和期と非日常性を表すモチーフとして、同じく大衆に愛されたミリオンセラーの8cmシングルCDで製作したミラーボールを神社の境内に配し、それを多様性を象徴する七色の光で照らすことで、新たな観光資源となることを目指します。

夜の神社に映える七色の光は、観光客を誘引する装置として機能するだけでなく、アート作品が舞台として地域を利用し、地域が観光資源としてアート作品を利用するという互恵関係で成り立つ構造をも同時に照らし出します。

今では当たり前になった芸術祭。全国各地に芸術祭が乱立し、その作品のクオリティ視点やアーティストのやりがい搾取、地域住民はアートというより賑やかしと感じているなど、様々な内容で問題視されていると聞くこともある。でもシンプルに考えると、地域の人が地域を盛り上げようと思ってやってることがなぜ良くないのかとも思うし、鑑賞者が来ることで地域経済も潤うという事実もある。そもそもアート表現を「世に問う」ものと仮定すると、極論クオリティなど関係ないのではないか。そんなことさえ思う。アーティストだって表現したいものを表現できて、好きで参加しているじゃないか。

つまりこれは「お祭」である。

祭りは大衆を高揚させ、気持ち良くする装置だ。難しいこと考えるのはやめよう。地域もアーティストも持ちつ持たれつの関係なのですよ。

それでいいじゃないかと思いつつ、その構造や仕組みを理解し、自覚的に表現することが大事。無自覚で思考停止することが一番の恐怖であることは間違いない。

これは、どうしようもない資本主義の構造を疑いつつも、踠き苦しみ、多元的な視点で物事を見ようと努力する、人間讃歌を表現するアートでもある。

*

*

*

さて、この作品は、新しいポップの方程式=大衆性×興味性×狂気性×商業性に当てはまるのだろうか。心躍るのだろうか。

引き続き「ポップ」というものと、モノを超えてコトを消費することをシニカルに表現する「超大衆芸術」という、意味がまだよく分かってないものを考えて、作っていければと思います。