月の形と創作

月は創作の中で夜のアイコンとして登場することが多い。

しかし、月は月の規則に従って形を変え・見える時刻も変わっていくので

不用意に好きな形の月をはめ込んでしまうと、読んでいる自分の気持ちがコケてしまうことが少なくはなくて。

例えば、仕事を終えた人たちが街中に出てくる場面に明け方の月があるとか

逆に、残業で徹夜している窓の外に夕方の月があるとか。

一番がっくり来たのは夜に真っ黒な新月が出ている、というもの。

新月は太陽のすぐそばを・太陽と一緒に動いていくので昼間しか見えないし、そもそもすぐそばの太陽が眩しくて見えないのだ。

暗くて見えないのじゃなく!

真っ黒な新月が「見える」のは日食の時だから!

(画像は2015年4月4日の金環食)

いや、そのほかに皆既月食の時には暗い灰色の月になることはあるが、それは満月であって新月ではない。

(画像は2015年4月4日の皆既月食)

そこで

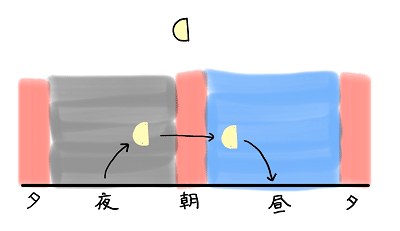

月の見え方を図にしてみた。

よく見る月は、三日月、上弦の月、満月、の三つだと思う。

三日月(右が明るい)

朝に出て、夜早い時間に沈む。夕方になって気が付くことが多い。

三日月というのは、ホントは新月から三日目の月のことで、そうなると実際にはかなり「細い」のだが、一般的には「三日月型」の月を三日月と呼んでいるから「四日月」や「五日月」など、さらには上弦の月(半月)の一歩手前でも三日月と呼ばれていると思う。

上弦の月(右が明るい半月)

昼に出て夜半に沈む。午後から夜にかけてよく目にする月。

満月

一晩中出ている。夏は低く(冬の太陽高度)・冬は高く(夏の太陽高度)見える。

下弦の月(左が明るい半月)

夜半に出て昼に沈む。こちら向きの月はあまり目にしない、と思う。

左が明るい三日月

夜半過ぎに出て午後に沈む。この月は夜に目にすることが少ないと思う。

新月

赤いのは太陽。太陽とともに動いていくので眩しくて見えない。

実際、月の形の規則性を押さえている人間なんて一部の天文オタクだろうと思われるかもしれないが、読んでいる人にとって微妙な違和感の元になる可能性はある、と思う。逆に、何年何月何日にどんな月が出ていたかまでは求めなくても、時間帯が大体合ってるくらいで「丁寧なつくり」を感じさせるものだし、月の規則性はさりげなく物語を支えてくれる要素だと思う。

だから

ここでは、ありえない・大きな間違いは無いようには描いたが

厳冬期の空高く煌々と輝く満月や

青空に薄紙が張り付いたような昼間の月の風情等

実際には形だけではない

もっとずっと複雑でたくさんの要素が絡んでいるので

文章にせよ絵にせよ月を描くのなら

本物の月を・空を

普段から昼も夜も気にかけて観察して

理屈を理解して

その姿を自分の中に蓄積していってほしい。

頭の中の“現実”なんてホントにちっぽけだから。