冬休みの宿題、親子で一緒に書き初めしませんか?

こんにちは桜です。

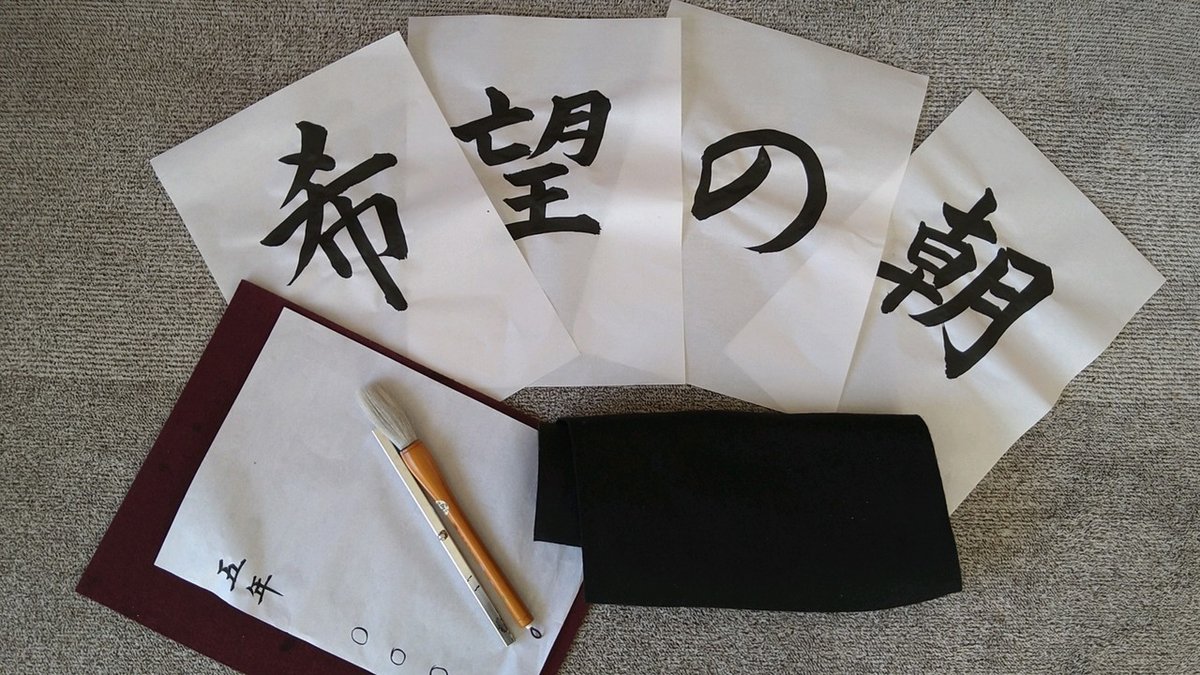

もうすぐ冬休みですね。今も昔も宿題あるある「書き初め」。外出を控えて出来た時間を、せっかくだからチャンスにして楽しい親子時間にしませんか?

そこで今日は我が家で毎年やっている3ステップをご紹介します。参考になれば幸いです。

STEP1 半紙サイズに書いてみる

必要な物は、100均などの半紙・習字セット・レジャーシートか新聞紙。文具店や量販店で書き初めの用紙を是非1パック買っておきましょう。汚れていい服でスタンバイ。さあ、開始です。

まずは普通の半紙に一文字ずつ書いてみます。できれば各文字10回。親御さんも是非書いてくださいね。「まだ宿題終わらないの書けた?」なんて聞くのはナンセンス。わずか数年の書き初め宿題。ママが上手でも下手でも大丈夫!一緒にやった経験そのものがきっと後々の財産です。

飽きてきたら名前を練習。いつもよりほんの少し大きめに。書くのは推しの名前や「来年から本気出す」など名言でもOK。楽しんでSTEP1は完了です。

STEP2 書き初めサイズに挑戦

さあ、基礎が出来たらいよいよ長い半紙の登場です。床に何か敷いてモウセンという下敷きフェルトを置きましょう。文鎮は2個使ってもOK。

学校からもらった用紙に書く前に、買ってきた練習用紙に5回くらい書いてみます。縦のラインに注目して真っ直ぐ元気に書いてくださいね。

仕上げに学校用紙2枚に清書してSTEP2は完了です。さらに自分でちょっと離れて見ると、ここを次回直そうなんて気付くことができるかも。

STEP3 書き初め大会を実施

ラストの時間はまず2回練習用紙に何も考えず元気に書きます。それから学校の提出用の紙の残り全部に清書して完了です!

書き初めはとにかく元気な字がいいですね。手首で書かずに肘でダイナミックに表現するのがポイント。

全て乾いたらSTEP2の2枚と今書いた清書全てをお手本と並べて、3位まで決定してくださいね。

お家で書き初め大会の決勝です。決まれば上位3枚に名前を書いて最終審査。1位を学校に提出します。

✳✳✳

STEP1から3は都合に合わせて3日に分けたり、午前午後で分けたりしてもいいですね。枚数は目安ですのでお好みで調整してみてください。

本番用紙をSTEP2の段階で2枚使う理由は、子どもゆえなんです。意外とファーストインプレッションが感触良かったり、集中がSTEP3で切れたり、眠かったり空腹だったりとテンションが日や時間によって、変化することがあります。「もうやりたくない!」なんて脱走したりね。初めの方の作品が線に力があって決勝に残ることが、娘達の場合多々ありました。

部屋や服の汚れを気にするお気持ちもよくわかります。なんなら清書は学校でしてきて欲しいなんて声もあります。

そこで、もしよかったら離乳食を思い出してみてください。親が目の前で美味しそうに食べていたらおいしいんだと理解して沢山食べてくれました。本も親が楽しそうに読んでるときっと気になりますね。

お習字も同じようにまずは親御さんが楽しんでしまいましょう。わいわい「お母さん下手やなー」「ぼくの方が上手いよ」「ちょっとこの字よくない?」なんて書き初めを通して一緒に同じ時間を過ごして、墨の香りを感じ、同じ景色を見るのも楽しいものです。

心理学的には「間主観性」と言って親御さんと子ども同じ思いが出来てそれを共有することが成長に不可欠だと考えられているそうです。

書き直し出来ない一発勝負のお習字。失敗も成功も体験し、終わったら一緒に手や筆を洗う。終わったらおやつを食べる。これも一つの幸せかなと今感じています。

冬休み、あなたの“楽しい”が増えますように。

お読みいただきありがとうございました。

桜

いいなと思ったら応援しよう!