【協賛支援1,000万円達成記念】eスポーツチームの協賛営業方法を伝授します!

皆様こんにちは!

桜野はるです。

今回は、eスポーツチームへの協賛支援が1,000万円超えたので、皆様に協賛営業の情報を伝授しようと思います。

「どうせ大手のeスポーツチームとかでしょ?」 というような内容は一切なく、寧ろ0から始めたeスポーツチームの支援が主です。

この記事におすすめな人

eスポーツチームを作ろうと思うけど、協賛営業が不安

協賛営業を行っているけど、なかなかうまくできない

そもそも何をしたら協賛されるのかがわかっていない

はじめに

私がeスポーツに関わりだしたのが2018年ごろ。

最初は引きこもり児童限定のeスポーツ大会を気が向いたら開催する粒度の個人でやっているものでした。

そして、2019年に株式会社chouetteを設立し、eスポーツ事業へと本格的に参入をいたしました。

それから、株式会社chouette、現在の株式会社憧季においてeスポーツチームの協賛営業代理を行うことになります。

今回は、協賛営業代理を行うようになった経緯と、総額1,000万円支援達成の流れ、そして協賛営業の手法についてご紹介したいと思います。

0.協賛の代理店をしようと思ったきっかけ

なぜ、協賛の代理店をしようと思ったのか。

一介のeスポーツカフェがどうしてeスポーツチームの協賛営業代理店を行うことになったのか。ここからご説明いたします。

とある日曜日の営業時間に、お店にやってきた大学生がいました。

彼はもともと個人でeスポーツコミュニティを経営しておりました。

このコミュニティは、eスポーツイベントを細々と行っていた学生を中心とた小さなグループでした。

以下、このグループを「チームA」と呼称します。

そんなグループのオーナー大学生の少年はカウンターで私に言いました。

「はるさん、eスポーツチームとして競技シーンで稼ぎたいです。」

そう、このカウンターで彼は私に告げたのです。

名前の売れていないeスポーツチームが0から協議シーンで稼ぐというのは、非常に困難なことであり、それがeスポーツ黎明期である当時であれば尚更でした。

しかし、当時の私は「じゃあ、とりあえず一緒に考えてやってみるか。」と無意識に回答してました。

そこから、私達のeスポーツチームに対する協賛支援の挑戦が始まります。

1.まずは売れるスキームを作る

まず、商品がなければ売ることができません。

そこで、商品づくりを始めようとおもいました。

1-1. ただのコミュニティにお金は落ちない。

結果は分かっていましたが、今の状態を知るためにも様々な企業の担当者に声をかけて、雑談ベースで今のチームAについて説明し、協賛商品を作って打診してみました。

その時はありきたりな協賛プランで、SNSへの名前を掲載、ユニフォームへ企業ロゴの掲載など、露出に関するものばかり載せてました。

ただ、分かりきっていたことですが、担当者からの返事は「現状の貴チームでは露出効果はないと考えます。」というものばかりでした。

つまり、「チームAには価値がない。」ということをストレートに言われてしまいました。

1-2. 価値を作るための「ブランド化」戦略

チームAに協賛を募るためには、「企業が投資するに値する価値」を生み出す必要がありました。

そのために私たちが最初に取り組んだのは、チームの「ブランド化」です。

ここでいうブランド化とは、ただロゴをかっこよくデザインすることではありません。企業が支援したくなるような「魅力的な物語」を作ることを指します。

具体的には、以下のアクションを行いました。

競技以外の軸を明確にする

ただ試合で勝つことを目指すのではなく、チームAの存在意義を社会的に訴求できるものにしました。

例えば、若年層の教育や地方創生など、eスポーツを通じた社会貢献の要素を組み込みました。

チームAは東京の学生が地方をeスポーツ×ご当地グルメで盛り上げる。

というブランディングを行いました。

ファンコミュニティの構築

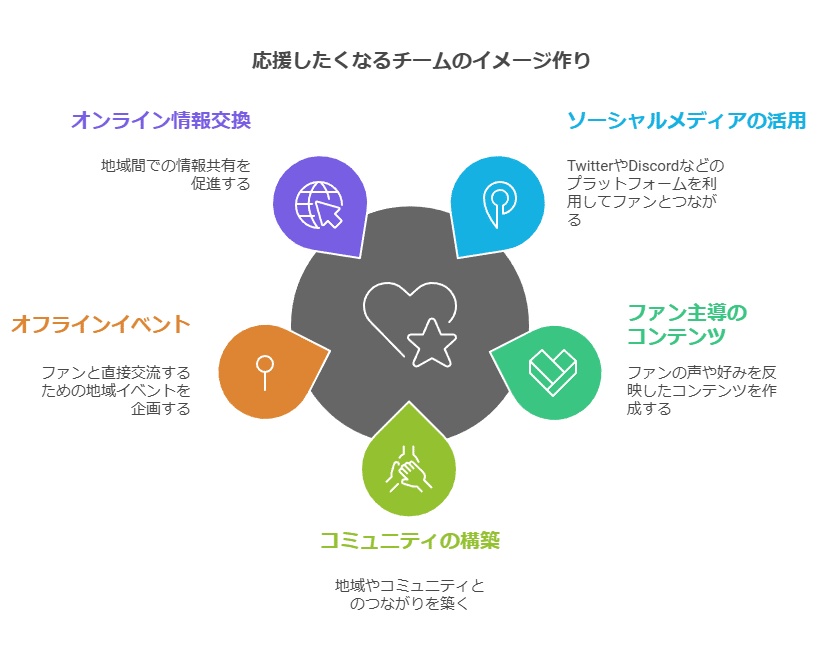

TwitterやDiscordを活用して、ファンとの交流を増やし、「応援したくなるチーム」のイメージを作りました。

特に「ファンの声を反映したコンテンツづくり」を徹底することで、チームとファンの一体感を演出することに注力しました。

とくに、地方創生と謳っていることから、協力関係にある地域とのコミュニティを作り出すことを重視し、オフラインでは地域イベントを中心として、施策を企画し、オンラインでは地域同士の情報交換を主軸に構築しました。

ストーリーの発信

「大学生の挑戦」「地方から元気を」など。

ストーリー性のある情報を定期的に発信。これによって、企業だけでなく一般ファンの支持も得ることができました。

大学生の挑戦というフレーズは、中高年の男性から見ると非常に興味深い内容だった様子で、地方を基盤にしている中小企業の社長から応援を頂くことが多くありました。

2. 協賛商品を「魅力的」に再設計する

次に行ったのは、企業が興味を持つ協賛プランの再設計です。

単なる露出効果に頼るのではなく、企業の「課題解決」に貢献できる要素を組み込みました。

2-1. 提案内容の具体例

共同イベント開催プラン

チームAが主催するイベントに企業の商材やサービスを組み込み、「リアルなユーザー体験の場」を提供。

例:ゲーミングチェアの体験ブースやスポンサー企業の商品を活用した、大会企画。

デジタル広告キャンペーン

チームAのSNSフォロワーを活用したターゲティング広告を提案。ゲームに特化した市場で、企業の製品やサービスをダイレクトにアプローチ。

独自コンテンツの制作

スポンサー企業と連携したオリジナル動画や記事を制作し、eスポーツファンをターゲットにしたマーケティングを展開。

2-2. 営業資料のブラッシュアップ

データや実績を盛り込んだ営業資料を作成。特に、チームAが企業に「何を提供できるのか」を明確に伝えることを重視しました。

例えば:

SNSのエンゲージメントデータ

過去のイベント参加者数や属性

協賛した場合の期待効果(仮説)をビジュアルで提示

3. 結果として得られたもの

最初の協賛は、地域密着型の中小企業でした。

当初は30万円程度の小規模な支援でしたが、そこから信頼を積み重ねることで、規模が徐々に拡大していきました。

最終的には、さらに新しい企業からも問い合わせが増え、より大きな展開を見据えたビジネスモデルをチームAは構築できました。

では、具体的な協賛営業トークや企業選定のコツ、営業資料の作成例とテンプレートについて、これからお話します。

4. 成功する協賛営業トークのポイント

協賛営業で一番大切なのは、「自分たちが企業の課題を解決できる」と相手に感じさせることです。

そのために、営業トークを以下の3つのフェーズに分けて構築しました。

4-1. ヒアリングフェーズ

企業の現状や課題を聞き出す

まずは「御社のマーケティングの課題は何ですか?」と切り出し、企業が抱える悩みを聞き出します。

このフェーズでは、こちらから提案を急がず、以下の質問を投げかけることを意識しました。

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?