ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑴ 1893〜99年

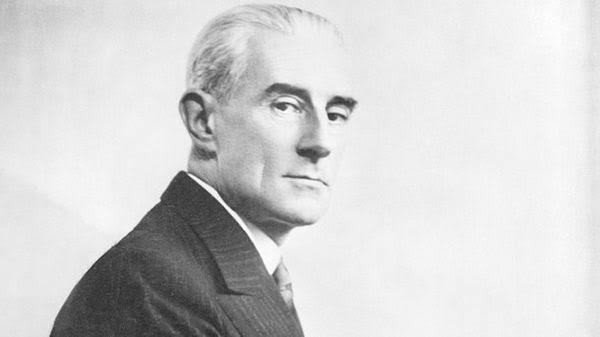

このシリーズでは、近代フランスの作曲家、モーリス・ラヴェルの全作品を作曲年順に聴いていきます。

作品一覧としてもご活用ください♪

【このシリーズの一覧】

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑴ 👈

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑵

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑶

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑷

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑸

今回は1893〜1899年、ラヴェルが18〜24歳のときに作曲された13曲をとりあげています。

(途中、ラヴェルの音楽に影響を与えた4人の人物についても簡単に紹介しています。

代表曲を記したので、そちらも検索して聴いてみてくださいね😊)

タイトル画像は、20歳の頃のラヴェルの写真です❣️

30代後半まではヒゲを生やしており、晩年のツルツルな顔が印象的だったので、初めて見た時はギャップ萌え(?)しました笑

(取り扱う楽曲は、楽譜が出版されているものに限っています。

曲が複数年に渡って作曲されている場合は、その曲集のすべての曲が完成された年を作曲年としています。)

1893年

♪愛に死せる女王のバラード (歌曲)

Ballade de la Reine morte d'aimer

…サティからの影響が強い作品で、独特の浮遊感が感じられる曲です。

(この年、ラヴェルは父と弟とともにサティに会いに行っています!)

【エリック・サティ】

(1866〜1925)

☆作品もそうですが、エキセントリックな言動や思想が人気の作曲家です。

(《♪家具の音楽》で、BGMの概念を発明したといわれています。)

自由すぎる和声法は、ラヴェルの他、ドビュッシーにも影響を与えています。

代表曲 ♪ジムノペディ

♪グノシエンヌ

♪お前が欲しい

♪スポーツと気晴らし

♪バレエ音楽『パラード』

♪グロテスクなセレナード (ピアノ曲)

Sérénade grotesque

…シャブリエの影響を受けている作品です。激しい音色の不協和音が特徴のピアノ曲です。

(この年、ラヴェルは幼なじみのピアニスト、リカルド・ビニェスとともに、シャブリエにも会いに行っています!!)

【エマニュエル・シャブリエ】

(1841〜1894)

☆内務省に勤めながら趣味で音楽活動をしていましたが、39歳のときにワーグナーのオペラに感涙し、専業作曲家となりました。

ユーモラスな作風と大胆な和声法は、ラヴェルのみならずドビュッシーにも大きく影響を与えました。

代表曲 ♪狂詩曲スペイン

♪牧歌(10の絵画的小品より)

♪オペラ『エトワール』

1895年

ピアノのクラスでも和声学のクラスでも一等を取れなかったラヴェルは、この年に、パリ音楽院から除籍させられています。

♪暗く果てない眠り (歌曲)

Un grand sommeil noir

…象徴派の詩人、ヴェルレーヌの詩による沈鬱な歌曲です。

♪古風なメヌエット (ピアノ曲)

Menuet antique

…シャブリエの影響を強く受けた作品で、独創性はまだ見られませんが、メロディが美しい曲です。

★ラヴェルはこの曲を晩年(1929年)、管弦楽版に編曲しています。

1896年

♪聖女 (歌曲)

Sainte

…象徴派の代表的な詩人、マラルメの詩による神秘的な雰囲気の歌曲です。

♪ラ・パラード (ピアノ曲)

La Parade

…サロンで即興演奏をするラヴェルの姿が想像できるような、陽気で親しみやすい雰囲気の曲です。

1897年

この年から、作曲家のアンドレ・ジェダルジュに対位法とオーケストレーションを学び始めます。

ラヴェルの音楽の特徴である「旋律の優位性」や「色彩豊かな管弦楽法」は、ジェダルジュのもとで修行して身に付いたものだと、ラヴェル自身も認めています。

ジェダルジュはラヴェルの「作曲技術の師匠」といえるでしょう。

【アンドレ・ジェダルジュ】

(1856〜1926)

☆音楽理論家として、対位法やフーガの優れた教科書を残しています。

ラヴェルのほか、ナディア・ブーランジェ、ジョルジュ・エネスコなどの作曲家を育てました。

♪ピアノとヴァイオリンのためのソナタ

Sonate pour piano et violin

…書法は発展途上ですが、ピアノの不協和音の純粋なきらめきが心に響く作品です。

(私はラヴェルのピアノ三重奏曲が大好きなのですが、このヴァイオリンソナタはピアノ三重奏曲と似ているため、この曲もかなり好きです😍)

♪耳で聴く風景 (2台ピアノ)

Sites auriculaires

…第1曲めの『ハバネラ』は、後の管弦楽作品《♪スペイン狂詩曲》でオーケストレーションされることになります。

(初演後に楽譜をドビュッシーに貸したせいで、のちに事件が起こってしまいます…)

1898年

この年には有名な作曲家、フォーレの作曲クラス(パリ音楽院)に入学が許可されます。

フォーレのクラスは柔軟で自由な雰囲気で、サティやシャブリエといった(当時は批判も多かった)前衛的な音楽に魅せられていたラヴェルの作品をも受け入れ、新しい時代の音楽であると評価しました。

フォーレはラヴェルの「作曲精神の師匠」といえるでしょう。

【ガブリエル・フォーレ】

(1845〜1924)

☆近代フランスを代表する作曲家で、特に歌曲の分野ですぐれた作品を残しています。

また1905年からは、パリ音楽院の院長になるなど教育者としても活躍しました。

代表曲 ♪シシリエンヌ

♪夢のあとに

♪歌曲『月の光』

♪レクイエム (モーツァルト、ヴェルディとともに三大レクイエムの1つとされています。)

♪紡ぎ車の歌 (歌曲)

Chanson du rouet

…ルコント・ド・リールという高踏派の詩人の詩による歌曲で、ラヴェルの全作品のうち、グレゴリオ聖歌が使用されている唯一の例です。

♪何と打ち沈んだ!(歌曲)

Si morne!

…エミール・ヴェラーレンというベルギーの象徴派の詩人の詩による歌曲で、《♪暗く果てない眠り》とメロディや雰囲気が似ています。

♪シェエラザード序曲 (管弦楽曲)

Ouverture de Shéhérazade

…初の管弦楽作品で、翌年の1899年、ラヴェル自身の指揮で初演されました。

14歳のときにパリ万博で聴いた、リムスキー=コルサコフ等のロシア音楽が精神的源流となっています。

1899年

♪クレマン・マロの墓碑銘 (歌曲)

Epigrammes de Clément Marot

…これまでの歌曲と比べると、ピアノの情景描写の役割が大きくなっており、聴きごたえがあります。

♪亡き王女のためのパヴァーヌ (ピアノ曲)

Pavane pour une Infante défunte

…言わずと知れた名曲です。教会旋法を用いて作曲され、長調か短調かがあいまいな感じが、懐古的な趣を生み出しています。

ラヴェルはこの曲を「貧弱な形式」と自虐していたそうですが、

晩年に記憶障害になったとき「この素晴らしい曲は誰が作ったんだい」と友人に尋ねたのだそうです😢

★この曲も管弦楽版(1910年作曲)があり、冒頭のホルンの旋律がとても美しいです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございます!

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑵ 1901〜06年に続きます✨

さくら舞🌸

いいなと思ったら応援しよう!