バベルの塔とシュメルの地理観

*今回の学び

・“エテメンアンキ”(天と地の基礎の家)が

“天と地”と称するのにはシュメルの地理観が影響している。

・天と地=宇宙をも含めた全世界

・人々が元々ひとつの言語で話していたとする考えの源流

・神を崇める為にジッグラトを飾り、庭を設け、祭りを頻繁に行った

・次第に天と地の捉え方が変化し、神と人間の捉え方も変化した

・人間が神格化されるようになり、バベルの塔のような状況が構築されていく

*バベルの塔とは

・『旧約聖書』創世記第11章

・人間が天に届く塔を建て始めた事に神が立腹し、共通言語をなくした物語。

・具体的なモデルは、

新バビロニア時代( 紀元前625-539年)に建設されていた

“エテメンアンキ”(天と地の基礎の家)

というジッグラトであったと考えられている。

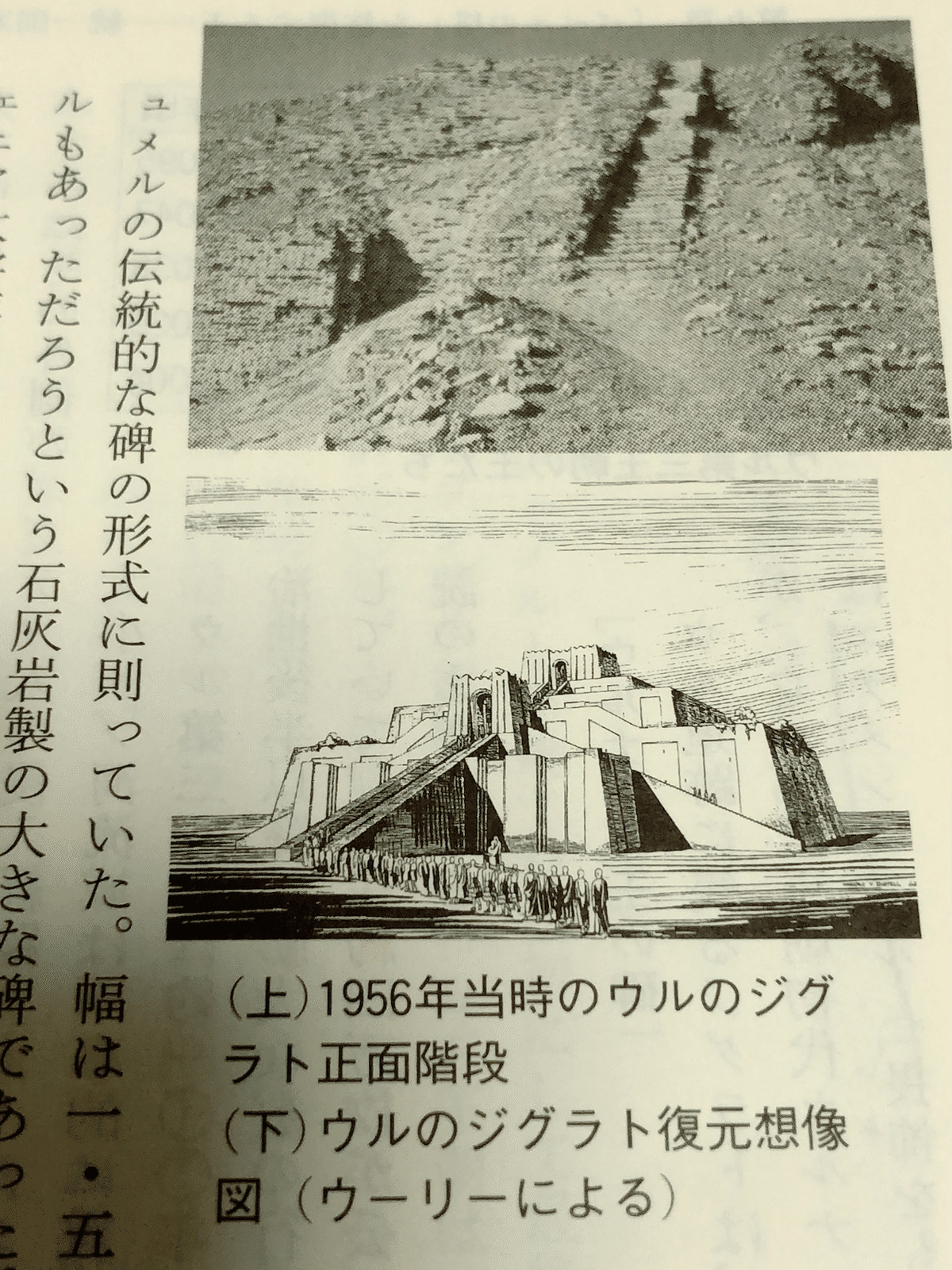

*ジッグラトとは

・シュメルの都市を特徴づける聖塔

・アッカド語ではジッグラト

シュメルではウニル

・ジッグラトは天に通じる階段

・神々に近づける場所

(ヘロドトスの”歴史”にも記載あり)

・本来の目的とは違うが、頂上で天体観測もされた。

構造

・1段の高さは上に行くと小さくなるようにして、より高く見えるようにした。

・“エテメニングル”は3層

高さ21m

基底部62.5×43m

・日干し煉瓦が中核

表面はアスファルトを挟み込んだ厚さ2.5mの焼成煉瓦

※シュメルには石材がなく、泥で煉瓦を作成

* 斜めなジッグラト

ギルガメシュ叙事詩に見られる当時の地理観

「異なる言葉を話す国

シュブル(スバルトゥ)とハマジ、

高貴なるメをもつ大いなる国

シュメール、

誉れある国ウリ(=アッカド)、

豊かな草に憩うマルトゥの国。

それら全世界で、順々なる民はエンリル神にひとつのことばで語りかけた。」

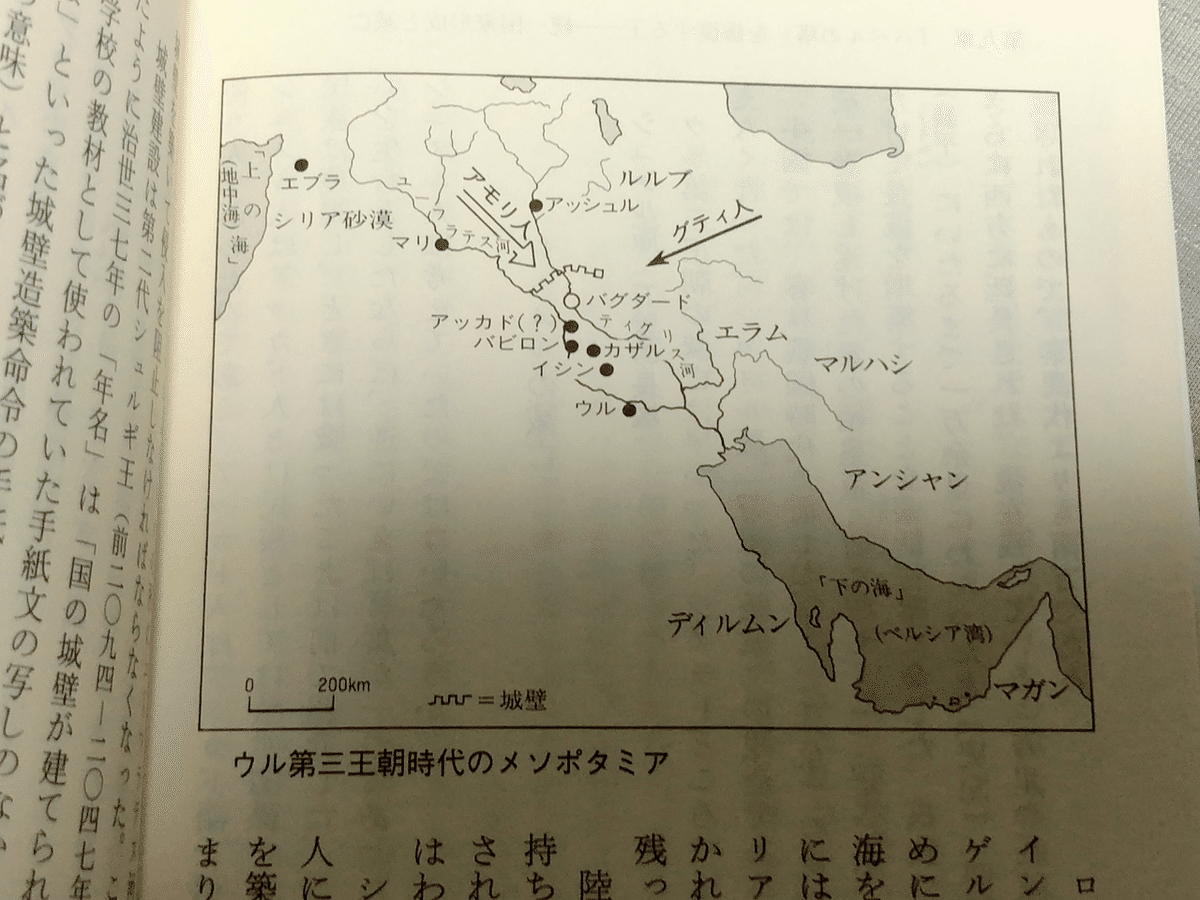

それぞれ東西南北に位置している。

北:シュブル(スバルトゥ)

東:ハマジ

南:シュメールとウリ(=アッカド)

西マルトゥ

シュメルでは地中海を上、ペルシア湾を下とみなす。

四隅は東西南北に合わせるようにするため、南北軸に比べて西に45度傾く。

イナンナ女神を祀ったエアンナ神殿を始め、ウル、ウルク、ニップルにあるジックラトの中心軸は南北線よりも西に45度傾いて建てられた。

*天と地を讃えるためのジックラト

エンキ神殿讃歌の冒頭

ジックラト(=エウニル)を宇宙の根源だと讃える。

「エウニルよ、天地とともに成長し、天と地の基壇、エリドゥの大いなる聖堂よ」

*天と地

・宇宙や世界を「天と地」と表現

・宇宙は、混沌の中から、天と地が分かれ、天はアンの領域、地はエンリルの領域になる

「ギルガメシュとエンキドゥと冥界」では「アンが天を持ち去りしとき、エンリルが地を持ち去りしとき」と書き出している。

・地獄と天国の概念はない

・地獄のようなもの→地下世界

・天国のようなもの→天井の神々の世界

・地下世界は乾いたイメージ、

天は湿ったイメージ

* 変化する死生観

<初期の死生観>

・生と死が一体

・地下の世界に生命の源

・地上の人間界と生の循環をなしている

<初期世界の構造>

① 天の世界→アン神

② 地の世界→エンリル神

↓

<新バビロニア時代の世界の構造>

各3層構造に変化

天の層

① 天の上→アヌの位置

② 天の中→天の神々の位置

③ 天の下→星々の位置

地の層

① 人間の世界

② 深淵→エンキ神

③ 冥界→エレキシュガル女神

* * *

・明確に上下関係を示されるようになる

・階層性が強調される

→天と地、つまり神と人間の相反する世界の組み合わせの明確なイメージが“薄れる”結果になった。

⇒後のバベルの塔に繋がる思想

* 二分される人間界

人間界も分けられるようになる

①文明の中心地…「カラム」

豊穣が約束された平野。

②周辺地域…「クル」

・山ともいわれるような、荒れはてて、人間が容易に近づけない。

・冥界をさす場合あり。

死者世界のイメージ

・カラムのような都市を離れて、一歩原野を踏み出すと、悪霊におののき、深淵の神であるエンキ神に祈り、野蛮な悪魔払いの呪文を唱えた。

(深淵と冥界のはっきりした区切りが読み取れる。)

(ギルガメシュのフンババへの影響)

・クルの住人は人間・市民でない

=人間扱いしなくてもよい

→奴隷制の導入

* * *

しかし、「クル」には今までと相反する表現もある。

・地上世界全般は「クルクル」と表現

人間世界を統べるエンリル神

→「諸国の王」(lugal-kur-kur-ra)

イナンナ女神

→「諸国の女王」(nin-kur-kur-ra)

※なぜ文明世界中心の「カラム」ではなく「クル」の連呼なのかは2003年時点では判明していない。

本来、神からみれば、地上は全て「クル」であるはずだが、

神々の秩序を体現して出現したとされる「カラム」はシュメル人にとって、

神の恩恵を受けた特別な領域であったと想像出来る。

「カラム」の最重要の中心地にジックラトを建設した。

* 王の神格化

・「四方世界の王」=

文明社会の「カラム」と非文明社会の「クル」を支配しること

=人間世界を統治すること

・神の領域が構築されたカラムを意識

→神々の世界も意識

・自らを神々の遣いとして支配することを位置づけ、自らを神格化

バベルの塔で批判されることになる神を目指す人間の傲慢さ

* 自然と豊穣

西欧の近代化の開始→

自然は人間が支配するものだと考えることから始まった

一方、シュメルでは

自然と人間との対立ではなく、

「神」と人間の対立を重んじる。

神々が「豊穣」を約束する楽園的な場所

⇄神々が顧みない人間に害を与える荒ぶる場所

神々を祀るジックラトは豊穣を表現するために、壁画を描いたり彫刻などで飾り立てた。

また、庭園をつくることもシュメル以来の伝統になっていった。

庭園はkiri(キリ)と呼ばれ、日常性を超えた豊穣を象徴する場所。神々の祭りの場。

庭園の祭りでは、特にイナンナ女神が関係し、ウル暦の10月にはキリでイナンナ女神の祭儀が行われた。

「サルゴン伝説」では、園丁であるサルゴンをイナンナ女神が気に入り、王になる。

豊穣は秩序ある宇宙の運航によって保証される。その運行が円滑に行くように祭り(宴会)が重要視され、頻繁に行われた。

* * *