紙子(かみこ)とは?

和紙(多くは手紙)を貼り合わせてつくられた衣類を紙子(または紙衣)といいます。

古くから寺院や武士の防寒用などに用いられ、また貧しくて布の着物をきられない人にとって欠かせない代替品でした。

しかし元禄期(1688~1704)には富裕な町人や茶人にも愛用され、廓通いの通人たちが高価な材料で仕立てた贅沢な紙子もあったといいます。

『歌舞伎の衣装として』

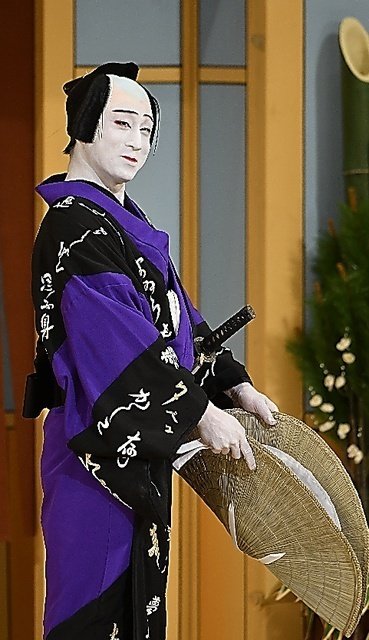

和事では傾城(遊女)に金を注ぎ込んで勘当された大家の若旦那や金持ちの息子が放蕩のはて一文無しとなったやつれ果てた姿を表わすのがお決まりのスタイルです。

入れ上げた傾城(遊女)からきた手紙を貼り合わせた紙子を着て出るのが『廓文章 吉田屋』の主人公藤屋伊左衛門。実家から勘当されながらも愛しい恋人・夕霧に会うため廓に出向く伊左衛門が身につけた衣裳です。

この紙衣は、江戸時代は文字通り、書簡用の和紙を揉み、貼り合わせて仕立てました。

歌舞伎の衣装としての紙子は和紙ではなく絹を用いて制作するので美しいのですが、実際にはかなり見窄らしい姿だったと思います。

芝居は基本的に「綺麗事」ですから、「リアリティー」よりも「美しさ」が優先され、色も現実離れした美しいものになっています。

お芝居の世界では、このような衣装も様式美を重んじて作られたのです。

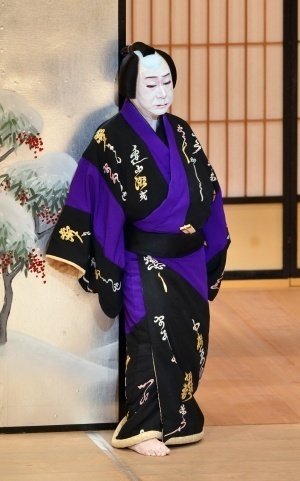

また歌舞伎の演目『袖萩祭文』では、親に背いて敵方の男に走った袖萩が息子の死に目を泣きつぶして盲目となり、雪の降るなか幼い娘に手を引かれて親の家までたどり着きます。

しかし家に入れず庭木戸の外で三味線をひきながら祭文を唄う時、紙子姿があわれさを強調しています。

『紙布』

紙衣(かみこ)と似ているので紛らわしいものに紙布(しふ)があります。

和紙(麻・雁皮・三椏)の繊維を織り込んだ布をいいます。

紙糸を縦糸、横糸の両方に使用した物を諸紙布と言い、縦糸に絹・綿・麻糸を使い、横糸に紙糸を使用した物を絹紙布・綿紙布・麻紙布と言います。

紙をそのまま使用した紙子(紙衣)と異なって軽くて肌触りが良く、特に女性の夏の衣料用として使用されました。

見た目には和紙を使ったとは思えない風合いです。

和文化デザイン思考オンライン講座

いいなと思ったら応援しよう!