日本画の裏技

日本画には独自の裏技が存在します。それは、絹本(けんぽん)を使うことで可能になる技法です。私も手描きで着物の図案を描いていた頃、絹本(絵絹)を使っていたので、この技法を時々使っていました。

それは、どんな技法なのでしょうか?

それは、「裏彩色」と呼ばれる文字通りの裏技です。

この技法を使用した代表的な2つの作品を紹介します。

一つ目は、上村松園の「焔(ほのお)」です。

この作品は、源氏物語に登場する嫉妬に狂う六条御息所(ろくじょうのみやすんどころ)の生霊が描かれています。

六条御息所の目は、絵絹の裏から金泥で彩色されています。これは、謡の師匠である金剛巌から、能面の「泥眼」の目の部分に金泥が使われていることを知って取り入れたとされています。

松園は、金泥をあえて絹本の裏に塗ることで、絹本の裏から透けて見える金が、この世のものでないような怪しさを醸し出すことに成功しています。

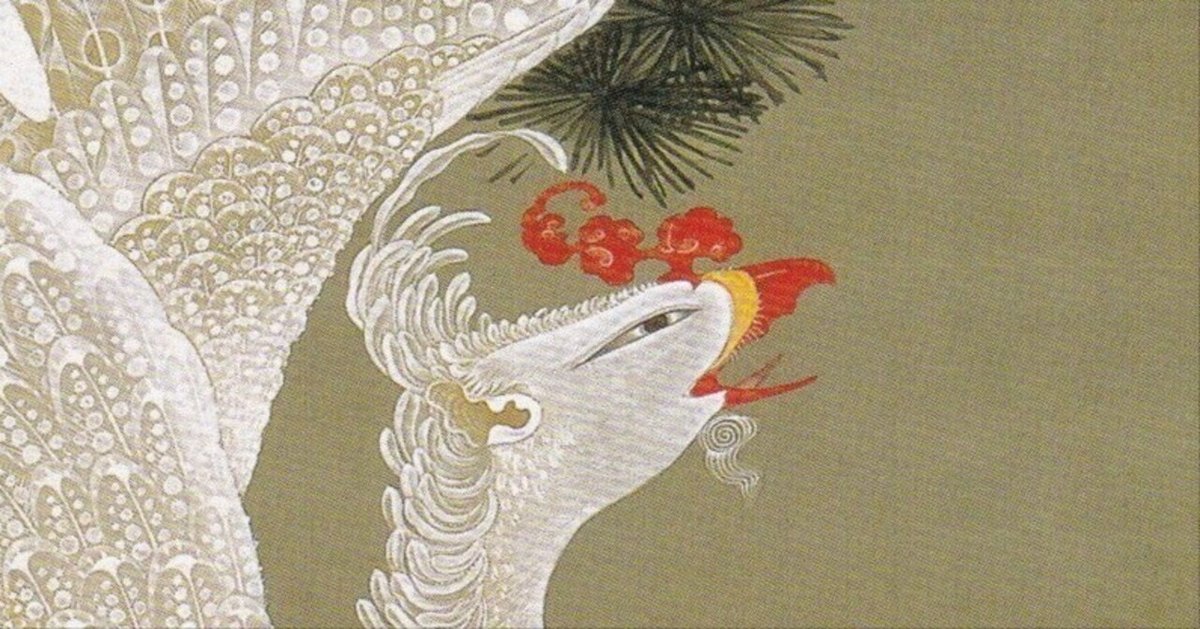

二つ目は、伊藤若冲の「老松白鳳図(ろうしょうはくほうず)」です。

ご覧のように、白鵬の羽の背景にうっすらと絹本の裏側から黄土や金泥を塗り、奥行き感を出しています。

裏彩色は薄い和紙でも可能ですが、やはり効果的なのは絹本です。

絹本は、日本画専用の細い絹糸で織られた、透け感のある布です。

木枠に貼った絹の上に直接絵を描くため、基本的に厚塗り(重ね塗り)ができません。その為、絵の具や墨の色合いや筆致など、絵師の技量が如実に反映される画材なのです。

絹本は最終的に軸物になることを想定して描かれるため、基本的には薄塗り技法で描かれます。軸を巻いた際に絵の具が割れたり剥がれたりしないように、胡粉や金泥以外は厚塗りを避けます。

成願義夫 伝統デザインの描き方講座

まずは手描きから教えます。

いいなと思ったら応援しよう!