【将棋】8手目△9四歩は後手番の救世主となるか?ー藤井聡太に勝つにはー

序

近年の将棋界、特にトップ棋士の間では、後手番が厳しい状況と言われています。

その最大の要因は「角換わり腰掛け銀は先手が指せる」と見られているからだと思います。

また、その角換わり腰掛け銀は藤井聡太八冠の得意戦法なわけなので、つまり、今のタイトル戦の挑戦者は「自分が後手番のとき、先手番の藤井聡太にどうすれば勝てるのか」という難題を突き付けられているわけです。

その意味では、今回の叡王戦で伊藤匠七段が後手番で角換わりを受けて勝ったというのはスゴいことだと思います。

そもそも角換わりという戦型は先手が指向する作戦であり、後手は受けるかどうかの権利があります。

後手が角換わりを受けないとすると、居飛車党の場合、従来では横歩取りや一手損角換わりという作戦になりますが、これらの作戦は先手の勝率が高く、最近ではこのような戦法をぶつける棋士は少なくなっています。

そこで、最近は早めに△9四歩と突くやや力戦調の将棋が増えています。

対藤井聡太戦のタイトル戦でいえば、王将戦での羽生九段、名人戦での渡辺名人(当時)、王座戦での永瀬王座(当時)、名人戦での豊島九段などが指しています。

大きな舞台でもよく指されている指し方であり、研究も進められていると思うので、力戦とは言えないかもしれませんね。

余談ですが、最近は力戦が力戦でなくなっていますよね。ひと昔前は「一局」とか「力戦」で片づけられていたものが、今では定跡化が進んでいますし。特に相掛かりなんか顕著に。

さて、今回は、後手が角道を止めたあとに△9四歩と突く将棋を見ていきたいと思います。

(角道を止めずに△9四歩と突く将棋も最近多く指されておりますが、そちらについては参考になる記事がありました:https://note.com/f_masaki97/n/n3d6d536fd496)

8手目△9四歩の考え方

ここから「8手目△9四歩」について考えていきます。

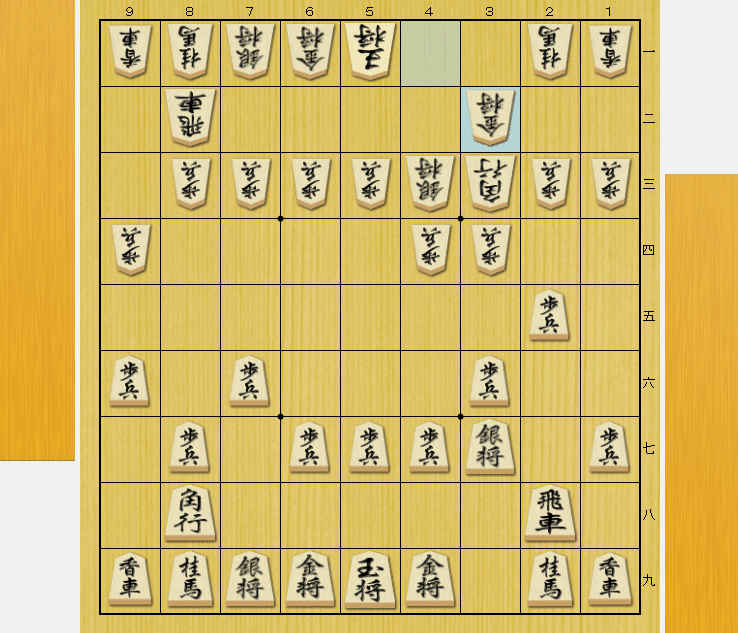

テーマ図は以下の通りです。

初手から、

▲2六歩△3四歩▲7六歩△4四歩▲2五歩△3三角▲4八銀△9四歩まで(テーマ図)。

ちなみにここまでの手順ですが、5手目に▲2五歩を決めるのが藤井聡太八冠の指し方です。後手に向飛車の選択肢を与えないよう、▲2五歩を決めない棋士が多いのですが、藤井聡太八冠は向飛車が怖くないのでしょう。

8手目△9四歩の後手の考え方を簡単に言うと、

「▲9六歩と受けてくれば雁木、受けてこなければ△9五歩として振り飛車」

だと思います。

要は後出しジャンケンですね。一手パスのような手を指し、先手に形を決めさせたいということだと思います。

まず、後手が雁木を目指す場合、9筋の突き合いは少し後手が得と言われています。具体的には、後手が早繰り銀で攻める場合に▲9五角を消していたり、端攻めの味があったり、という意味があります。

また、後手が振り飛車を目指す場合、9筋の突き越しは後手が得と言われています。これは私のようなアマチュアでもなんとなく分かります。後手玉が広くなりますもんね。(ただし、後手は手が遅れているので、先手が急戦を仕掛けた場合にちゃんと受け止められるのかは気になりますので、その辺りは後述します。)

参考記事①:https://arakippe.com/archives/static-rook-202211-202301.html#google_vignette

参考記事②:http://blog.livedoor.jp/nifu_senkin-daily/archives/87187212.html

8手目△9四歩のメリット

メリットとしては以下が挙げられます。

・先手に形を決めさせることができる

これは先ほど述べた通り、後出しジャンケンができるからですね。

・ガチガチの研究勝負を避けられる

藤井聡太八冠の序盤研究は棋界トップクラスですからね。

8手目△9四歩のデメリット

もちろんメリットだけではなく、デメリットもあります。

・▲9六歩を受けてくる手と受けてこない手の両方を研究する必要がある

これは後出しジャンケンの弊害ですね。先手がグーを出した場合、本当のジャンケンならチョキとパーの2択でパーを選べばいいだけですが、将棋の場合はそんな簡単な2択はありませんからね。

・雁木と振り飛車の両方を指せないといけない

実際の勝負では最大の課題がコレでしょう。つまりオールラウンダーしかできない作戦なんですね。今のトップ棋士でいえば、豊島九段や羽生九段、広瀬九段、永瀬九段、稲葉八段などでしょうか(意外とけっこういた笑)。

先手からすると、後手が純粋振り飛車党なら雁木は怖くないですから▲9六歩と受けますし、純粋居飛車党なら振り飛車は怖くないので端の位は取らせても構わない、という考え方になると思います。雁木も振り飛車もハイレベルに指せる棋士でないと、先手を迷わすことができないのですね。

補足

ここまで「9筋突き合い⇒雁木、9筋突き越し⇒振り飛車」という考え方で話してきましたが、「9筋を突き合っての振り飛車や突き越しての雁木はダメなの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

これに対しては「そんな難しいこと聞かないでくれ!」と答えさせてください(笑)。

実際にその指し方でも後手がすぐに悪くなることはないですし、まぁ選択肢が広いからこそ「8手目△9四歩」という作戦は有効なんでしょう。

(ただ、対抗形の先手居飛車からすれば穴熊でも9筋の突き合いは損にならないという考え方が最近は多いです。また、9筋を突き越しての雁木には手得の分先手の急戦策がより有効になると思われます。)

9手目▲9六歩⇒後手雁木(一例)

ここから具体的な手順を検討していきます。

まずは、後手の△9四歩に対し、先手が▲9六歩と受ける形です。

最も有力とされ、藤井聡太八冠も採用の多い、先手早繰り銀の急戦について一例を検討してみます。

テーマ図から、

▲9六歩△3二銀▲3六歩△4三銀▲3七銀△3二金(図1)。

後手は雁木の形を作り、先手はすぐに早繰り銀を明示します。

図1から、

▲6八玉△8四歩▲5八金右△8五歩▲7七角(図2)。

後手は飛車先を伸ばし、先手は玉を固めます。

図2から、

△5二金▲8八銀△5四歩▲4六銀△6二銀▲3五歩(図3)。

早速先手が仕掛けました。この攻めは成立するのでしょうか。

プロ棋士の棋譜は使えないので詳しくは言いませんが、これはタイトル戦でも現れた局面です。

この局面、水匠の評価値は50~100くらいと、互角のようです。

図3から、

△5三銀▲3四歩△同銀▲3八飛△4三金右▲2八飛(図4)。

▲3四歩~▲3八飛は習いある手筋ですね。

▲2八飛は次に▲3五歩を狙っているので、次の手は△3五歩や△4五歩などでしょう。

この局面は、水匠では互角のようです。

後手雁木対先手早繰り銀の一例を見ましたが、先手の急戦に後手が簡単に潰されるような事はなく、評価値は互角のようです。

なお、後手の指し方としては、もっと攻め合いを挑む指し方など、様々なバリエーションがあります。

9手目▲6八玉⇒後手振り飛車(一例)

続いて、先手が端歩を受けない指し方を見ていきます。

先手は、端歩を受けないのであれば▲6八玉が自然でしょう。

テーマ図から、

▲6八玉△9五歩▲5八金右△3二銀▲7八玉△4三銀(図5)。

後手は9筋を突き越します。

また、飛車を振るのをギリギリまで保留し、先手に形を決めさせようとしています。

ここは一つの分岐点です。先手は、後手が居飛車でも振り飛車でも損にならない手を指したいのですが、これが意外と難しいです。

最も自然なのは▲5六歩だと思いますが、これには後手は向飛車にしやすい気がします(詳細は割愛)。

藤井聡太八冠は、図5の局面で▲3六歩と指すことが多いので、そちらで進めてみます。

図5から、

▲3六歩△4二飛▲5六歩△6二玉▲5七銀△7二玉▲3五歩(図6)。

後手は四間飛車にしてみます。

先手は持久戦にするのも全然あるというか、実戦はその方が多いとは思います。ただ、その場合は▲3六歩が意味の薄い手になってしまいます。後手は端に2手かけて中央の手が遅れていますし、▲3六歩を生かす意味でも、今回は先手の急戦策を見ていきます。

図6の後手陣はいかにも不安定ですが、受けきれるのでしょうか。

図6から、

△3五同歩▲4六銀△3六歩▲2六飛△3二飛(図7)。

図7の局面は、水匠評価値は50くらいで互角です。

ここから、▲3五銀にも▲3六飛にも△4五歩で対処できます。

これは一例ですが、基本的には先手の速攻に後手がすぐに潰されることはないと言えます。

また、先手が持久戦を目指した場合ですが、一例としては図8が挙げられます。

図8の局面、先手は穴熊を目指し、後手は美濃に囲ってから△3二飛と振り直した局面です。

この局面、普通の対抗形よりも振り飛車側は得をしていますよね。

それは”9筋の位”と”3筋から攻めやすい点”です。

9筋の位はもちろんですが、先手が▲3六歩を突いてくれたので3筋から攻めやすくなっています。後手は角を引いてから△3五歩を狙えます。

もちろん、端に2手かけて飛車を振り直している分、手損はしていますが、その手損が響きにくい戦型というのも重要ですね。

図8の局面、水匠の評価値は100前後であり、振り飛車側が有利なわけではないですが、普通の進行よりは明らかに得していると思います。

まとめ

この2年間で藤井聡太八冠は8手目△9四歩を7度ぶつけられています。

対する9手目は、最初の4度は▲9六歩でしたが、以降の3度は▲6八玉を指しています。

これは重要なデータですね(ちなみに勝敗は藤井八冠の7勝0敗です笑)。

この7度はほぼ全て相手が居飛車党でした。

つまり最近の藤井聡太八冠は、居飛車党相手の場合「9筋を突き合っての雁木より、9筋を突き越されての振り飛車の方が対処しやすい」と考えているのでしょう。

これはおそらくですが、雁木相手に先手の利を最も生かすには急戦にする必要があるが、振り飛車相手には持久戦で固く囲えるからなのでは?と推測しています。

今回は具体的な手順については少ししか検討しませんでしたが、「8手目△9四歩」という作戦は、非常に手が広いため研究ですべてをカバーするのは難しいという意味でも、オールラウンダーのトップ棋士であれば先手番の藤井聡太八冠と良い勝負ができるのではないでしょうか。

長々と書いてしまいましたが、

ここまで読んでくださった方々、

ありがとうございました!