自己申告します、ファシリテーター無免許運転でした

はじめに

今までいくつかの研修を開発したり、色んなところでワークショップのファシリテーターをやってきた。しかし、実践してコツを少しずつ掴んでいても体系立てた知識を入れたことがあっただろうか?ある管理職の言葉「知識無しの実践は、ただの付け焼き刃だ」を思い出し、改めて「自分のファシリテーションは正しいのだろうか?」という問いが生まれてきたので、本を2冊読んでみた。また、社内のファシリテーター研修を受けてみた。自分への戒めと振り返りのためにまとめる。初心者の参考になると嬉しい。

実践を積み重ねての学び

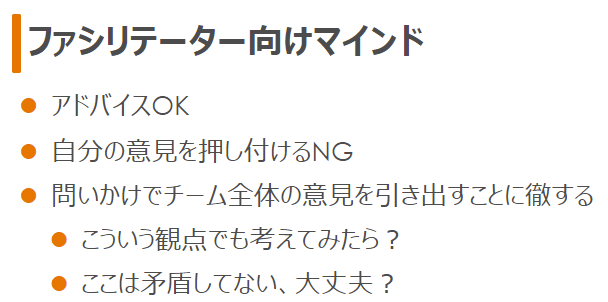

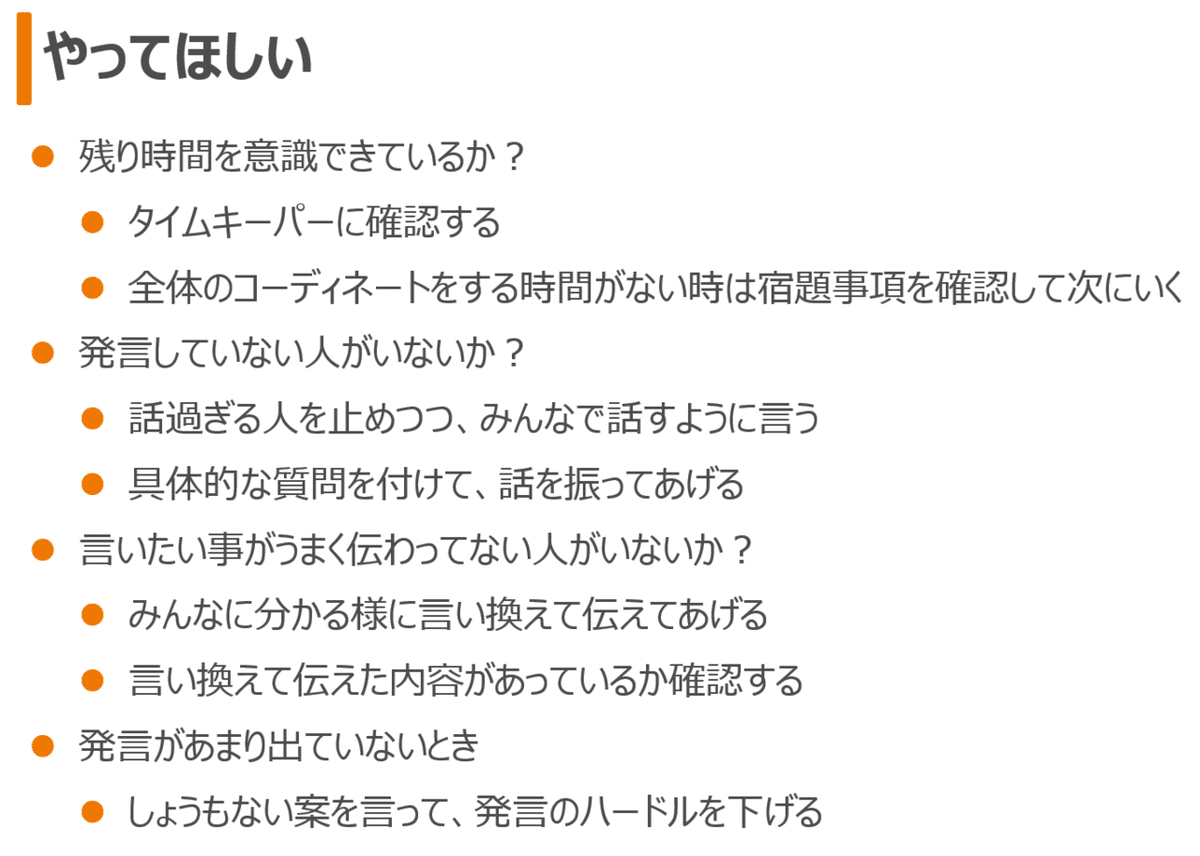

初心者にファシリテーターをお願いした際に「コツを教えてくれ」と言われ、以前の体系立てた知識がない私や同様の経験者にポイントを聞いてまとめたものを公開する。内容が間違えているとは思わないが、どちらかというと時間内に終わらせることがメインテーマになっていたり、抜け漏れが多くあり、ノウハウの一部になっていることが分かる。反省として載せる。

知識をいれた

読んだ本はこの2冊。一つのことが知りたいときは、自分の視点を狭め過ぎないようにするため2冊以上読むことを大事にしている。著者は一部同じだが、異なる観点で書いてある。

更に、昔読んだ本でファシリテーションする際に参考になりそうな本を載せる。

この本によると、本を選ぶときのポイントは下記の通りである。今回の問いの2冊は左上の抽象から具体まで網羅してくれている。特に『問いのデザイン』は伝えたいことが抽象メイン(ワークの設計が詳しく載っていたり、ファシリテーターの立ち位置みたいなのも面白い)、『問いかけの作法』は伝えたいことが抽象もあるが具体メイン。ただハウツーを知りたい人は『問いかけの作法』がオススメ。自分で仕組みを理解して具体まで落とせる人は『問いのデザイン』がオススメ。

また、社内のファシリテーション研修にも参加してみた。社内のファシリテーション研修はどちらかというと、人の意見が他の人にとって気付きになるという考え方で、創造的対話までをゴールにしていなかったので求めていた内容ではなかったが、環境づくりや基本的な考え方は非常に参考になった。会議を主催する人向けの基本的な知識が身に付く社内の任意研修があることは本当にありがたい。

導入の「なぜファシリテーターが必要なのか?」が非常に動機付けられる

人間は適応能力が高すぎた

・なるべくエネルギー使わないように無意識に判断できちゃう(認識の凝り固まり)

・相手のことをそんなに知らなくても分業できちゃう(関係性の固定化)

・義務教育から逸脱が抑制されてきた(衝動の枯渇)

・目的が無くても手段に没頭できてしまう(目的の形骸化)

この適応能力が高すぎて起きている4つの弊害を”ゆさぶる”には、やはり参加者の意見にだけ任せる社内研修の内容では不足していると感じた。私は創造的対話のファシリテーションを行いたいので、4つの弊害をどう崩すか?に焦点をあてた2つの本はとても参考になった。

昔はいかに上から言われたことを忠実に達成するか、なるべく効率的に、ミスを少なくルーティンをこなすか、が求められていた。

↓(時代の移り変わり)

自分で目的を見出す必要がでてきて、正解が分からないので試行錯誤、実験的に楽しみ、失敗から学びを深める必要が出てきた。

昔は効率化という意味で良い効果を生んでいた。しかし、これからの時代では、4つの弊害を無くさないと、生きづらくなるということだと感じている。VUCAな時代ともいわれ、誰も正解が分からないので、いかにチームで創造的対話を行い、そのときの最適解、ベスト解を探していけるようにファシリテーションしたい。

自分事で考える | 私の間違え、懺悔

悪気はなくてもこんなことやっていませんか?私はやっていました…。

・今まで自分のファシリテーションが悪いことは棚に上げて、意見を全く出さない人をチームから排除しようとした。

・ファシリテーションをやっているつもりで、何も引き出せて無かったのにみんなは発想力がない人だと思っていた。

・「何でもいいので意見言ってね」と言っていたが、それでいい意見が出たことはないし、みんなが意見を言うこともなかった。

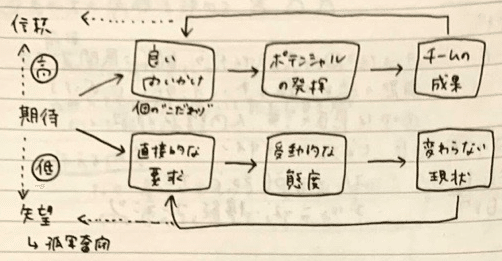

まさに、この下図の”負の連鎖”が起きていたことに気付けました。これから正の連鎖を起こすためのファシリテーターになりたい。そのためには良い問いかけをして、みんなのこだわりを引き出したり、固定観念をゆさぶる必要がある。その効果として成果が出せるチームになれる。チームに失望して期待しなくなるなんて悲しい状態を引き起こさないように私なりに刺さった問いかけのポイントを記載する。

自分事で考える | これからどうするか

①前提のマインドセット

みんな何かしらの多様な個性 ”こだわり” があり、それを引き出すことでチームの力になる。

もし ”こだわり” が凝り固まって、"とらわれ"た考えになっていたら、発想をほぐし、意外な意見を生み出すために "ゆさぶる" 。

まずは、みんなには個人の良さがあると認識することだと思っている。やはり経験が多い人や立場が上の人の意見が重要だ、若手は何も言えない・知らない・考えていることがない、という偏見を持ちがちだと思う。しかし、立場ごとの考えは全てが重要であり、新人は若者としての価値観を持っていて、上司は絶対に発想が及ばないものもあると思う。そのため、自分の立場(新人、若手など)や専門・好きなこと(技術、デザイン、趣味でも何でも)を強みにしてもらおう。それを引き出すのがファシリテーター。

ただ、立場や専門・好きなことから、視野が狭くなっていたり、意味のない固定観念が抜けきれていなかったら、それが本当に必要な考え方なのか?他の視点はないのか?問いかけによって考え直すきっかけを与えるのがファシリテーター。

「思考と感情を刺激し、対話のトリガーとなる問いを投げかけ、新たな対話、答え、関係性、別の問いを生み出すのがファシリテーター」

②事前準備

場の目的、見たい光景を設定する

場の目的は当たり前に設定していると思う。しかし、忘れがちなのが「見たい光景」だと思う。目的を達成するために必要な場の状態は何なのか?チームにどうなってほしいのか?意外と考えていないポイントだと思う。

目的と見たい光景が明確になることで、現在の様子を観察して見たい光景とのGAPが分かれば、その場で臨機応変に対応できる。何も考えずに挑むと、なぁなぁのまま進めてしまったり、観察がおざなりになってしまう。

問いを設計しておく

もちろん、計画通りにいくわけではないが、慣れないうちは事前に考える。その事前準備が身に付き、当日も臨機応変に対応できるようになる。

問いは流れに沿って、複数設計しておく必要がある。

③問いのコツ

たくさんあったので、個人的にあらゆるところで使いやすそうと思ったものを紹介する。部分的にも使ってみたら効果があるかもしれない。全ては載せきれないのでぜひ書籍を読んでみてほしい。

・方向性を調整する(過去~未来、個人~チーム・組織・社会、期間など)

例)×営業としてどうなりたい?

〇会社として10年後も必要とされる営業でいるには?

・意図的に制約をかける(自由すぎると優等生、当たり前な意見しか出てこない)

例)×居心地の良いカフェとは?

〇危険だけど居心地の良いカフェとは?

・素人質問(前提となっているが人によって解釈が違いそうなところ、マジックワードになっているもの、意義を問い直すなど、あえてKYな質問を行う)

例)〇初歩的な質問ですみませんが、「~~」ってどういう意味ですか?

・具体的な形容詞を付けて質問

例)×良い営業とは?(良いは広すぎる、制約の話と似ている)

〇正しい営業とは?

・仮定法を使って質問

例)〇もし社長なら~?もし今の業務を気にしなくていいとしたら~?

終わりに

全ての会議での実践は難しいので、私にとって重要なワークショップに対して実践していこうと思う。既に準備済みなので、あとは当日に向けて備えたい。みんなで創造的対話を作っていこう!

お問い合わせ

UX/UIデザインに関して詳しく知りたい方は下記よりお問い合わせください。無料相談会もやっておりますのでお気軽に相談いただければと思います。

https://www2.tdc.co.jp/digitaltechnology/technology/ux-design/