米を食べるとバカになる!?──大脳生理学者にして推理作家の暴論の背景(「神社新報」平成10年3月9日)

「瑞穂の国」という美称とは裏腹に、日本列島は必ずしも米の生産に最適とはいえないから、有史以来、広く国民に行き渡るほど十分な生産を確保することはできなかった。作物学者の渡部忠世氏は、日本民族は「米食民族」というより「米食悲願民族と称する方が正しいであろう」(『稲の大地』)と書いている。

あまねく米食が浸透したのは、戦時中に制定された「食管法」による国家統制と戦後の食糧増産の結果である。それでも30年代は300万ヘクタールの水田でフル生産しても需要が満たせない。状況が一変したのは、40年代からである。

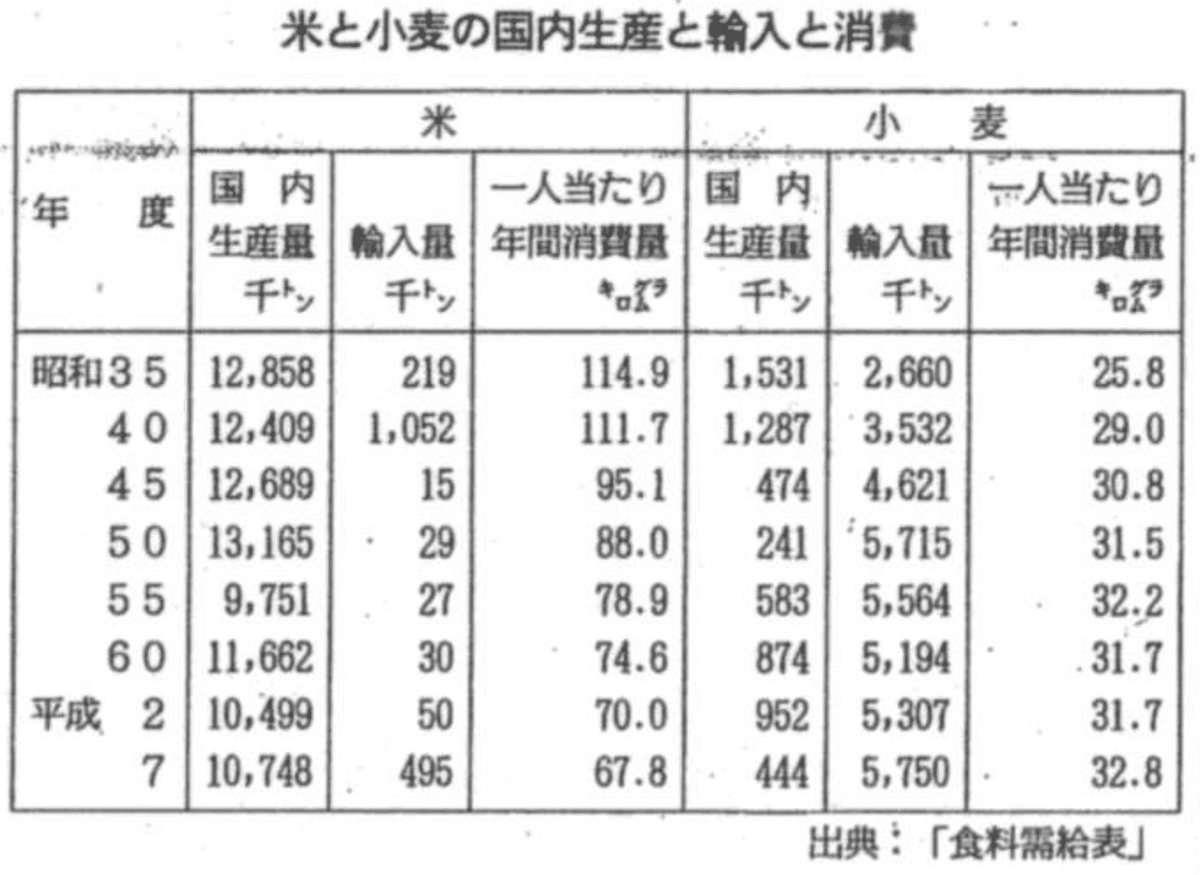

年間1400万トンの生産を達成する一方で、国民1人あたりの消費量は37年の118キロをピークに下降する。「米余り」と「米離れ」である。米の消費が減ったのは国民所得が増えて消費構造が変わったからだと一般には理解されているが、どうもそうとばかりはいえない。

▢急激な「米離れ」の理由

▢米食をパン食に変えよ

『農業白書』などによると、昭和37年に118キロだった米の1人あたり年間消費量は、42年には103キロ、47年には92キロ、そして平成7年には68キロと「米離れ」が進んだ。ひとり米一石(約150キロ)といわれた時代は今や昔である。

経済的に豊かになった結果、米中心の従来の食生活から自然にパンなどを受け入れ、多様化したとするには、あまりに急激な消費の減退といえないか。

また、財布の中身が増えたという程度のことで、食文化の急変が簡単に起こるものだろうか。もっと大きな外的要因があったと考える方が無理がなかろう。

米の消費減退に反比例するように伸びているのは、小麦の消費量である。43年度『白書』は「小麦と米との間で代替が進んだ」と書いているが、「米離れ」で米の消費が減ったのではない。小麦が米を駆逐したのである。パン食が米食を圧迫したのだ。

どうしてだろう。思い起こされるのは、「米を食べるとバカになる」という、いま読み返すと滑稽とも思える“暴論”が一世を風靡したことである。

「白米だけ食べていて、頭を働かすことはできません」

「勉強するには……白米はやめるべきです。そして、パンにする」

「頭をまずく使えば馬鹿になる。……蛋白質が少ない上に白米をたべ……ることが最大の原因となります」(『頭のよくなる本』35年)

「パン食中心の食事が、日本人の将来のために大きな好影響をあたえている。日本人の体質ばかりか、頭脳への影響も、米、とくに白米がよくないことは、もう大方の人が知っている。……それを戦後の学童生徒に、給食を通してパン食を『半義務制』にし、しかも体位向上に着々と実績をあげている事実は、経済の発展よりもなによりも、喜んでよい」(『頭の良い子に育てる本』42年)

要するに、頭の働きを活発にするには蛋白質が必要だが、澱粉のかたまりである白米にはこれがない。米中心の食生活は副食が塩辛く、粗食になり、蛋白質の必要量がとれない。脳の活動を促進するビタミンB類も不足する。しかし小麦中心の食事ならチーズやバターを必要とし、副食は肉類となるからこれらを十分、摂取できる。ご飯をやめてパン食にすべきである──というのだ。

ただ、“暴論”といっても「実験」の裏付けがある。昭和17年のシンガポール陥落で日本軍の捕虜となったイギリス兵は、収容所で日本兵と同じ米食を食べた。終戦で解放されたとき、彼らは病人のようだった。

ウッドラフとスミスという2人の軍医の研究によると、兵士たちはビタミンB類不足による脳髄変質症(エンセハロバチヤ)という精神病にかかっていた。①判断力が鈍る。②排外的になり、他人を貶める。③現実と希望の区別がつかなくなる──のがその症状だという。

とはいえ、米食であろうとパン食であろうと、偏食すれば栄養障害が起きるのは当然だ。まして戦争中である。捕虜どころか、日本人将兵が十分な糧秣もなしに闘ったのがあの戦争だった。

それに最近では、米は大豆と組み合わせることによって、蛋白質とビタミンを補い合い、理想的な栄養バランスを構成することが分かっている。

ご飯とみそ汁は祖先が見出した絶妙の組み合わせのようだが、この説は無視している。米の信仰への言及もなく、単なるクイモノと捉えている。パン食に切り換えよというのも論理の飛躍であろう。

▢パブロフに条件反射を学ぶ

▢清張を発掘した直木賞作家

けれども単純素朴な栄養学は昭和40年前後、一般に受け入れられた。

なにしろ有名大学の医学部教授で、大脳生理学の世界的権威のきわめて真面目な説である。本は飛ぶように売れ、著者は講演会に引っ張りだこ、講演録のパンフレットは何十万部とばらまかれた。影響力は計り知れなかった。

講演録はこう結ばれていたらしい。

「日本人は米を食べているなかでは、図抜けて頭がよいようです……もし米をやめて、ぜんぶ小麦にした場合、どれほどよくなるでしょう日本の前途を絶望している人はたくさんいるでしょうが、この点があってこそ私どもは日本の前途に希望が持てる」

主唱者は林髞(たかし)氏である。

林氏は明治30年に山梨県の医家に生まれた。中学3年でドイツの哲学者ショーペンハウエルの『意志と表象としての世界』(和訳)やアメリカの作家アービングの名作『スケッチブック』(原書)を読破したというからただ者ではない。

尊敬する北里柴三郎氏が創立したばかりの慶應義塾大学医学部に入学し、卒業後は加藤元一教授の門に入り、神経生理学を専攻した。昭和2年に末梢神経の研究で学位を取得する。

昭和7年、ドイツ医学全盛の時代にソ連に留学し、「条件反射」で知られるパブロフに学んだ。帰国して日本大学専門部講師、同教授となり、21年には母校慶大医学部の教授となる。

ベルを鳴らしてエサを与えることを繰り返すと、やがてベルを鳴らしただけで唾液を分泌するようになるという犬の実験で知られる条件反射学を日本に紹介したのは、林氏である。さらに研究を継続し、中枢神経系の機能を解明しようとした開拓者のひとりとされる。

それだけではない。さすが大脳生理学者だけに、頭の使い方をよくご存じだったようで、大学で教鞭を執るかたわら、木々高太郎という筆名で推理小説を書き、二足の草鞋をこなした。

昭和9年に探偵小説『網膜脈視症』でデビューし、12年には長編『人生の阿呆』で第4回「直木賞」を受賞した。推理小説論をめぐって、かの江戸川乱歩と渡り合ったこともある。雑誌「三田文学」の編集に携わり、松本清張や柴田錬三郎が世に出るきっかけを作った。晩年には直木賞の選考委員まで務める。

それだけの人物がなぜにかかる“暴論”を吐いたのか。考えられる理由のひとつは「時代」である。

池田首相が「所得倍増計画」を打ち出したのは昭和35年。おりしも「岩戸景気」のさなかであった。戦前の反動で、日本はアジアから西欧に目を転じ、精神性よりも物質性、経済性を追い求めていた。高度成長時代の到来である。

翌年に「農業基本法」が公布される。「農業基本法は……日本の農業に対して法律的な基準を適用した最初の法律」で、「農業の生産性と経済効率性を高めようとする経済合理主義の論理が太く貫いている」(前掲『稲の大地』)。経済性重視の「農基法」農政が始まり、明治時代以上に西欧型農業の導入が強調されるようになった。

大衆消費社会を象徴するテレビは、38年にアニメ「鉄腕アトム」や「鉄人28号」を放送する。人間そっくりのロボットが活躍する未来の物語に子供たちは釘付けになった。科学や地勢万能の明るい希望に満ちた時代の訪れであった。進歩が希望であった。

▢科学信仰の時代の申し子

▢アメリカ戦略に踊らされ

こうした啓蒙主義的科学信仰の時代に、元祖・タレント学者のような林氏が寵児となったのは当然なのかも知れない。

痛快なのは、「人生2回結婚説」を唱えたことである。20代の男性は40代の未亡人または離婚女性と結婚し、人間的にも経済的にも安定した20年後、妻の死亡または離婚で1回目の結婚を解消し、今度は若い女性と結婚するのが理想だという。「米を食べると……」の説と同様、大きな反響を巻き起こしたことはいうまでもない。

当初は実践を予定していなかったようだが、64歳のときに30歳年下の銀座のマダムと再婚し、みずから実践者となった。

結婚難を解消するとともに、性道徳の乱れや売春問題などを容易に解決できる「理想的な新しい結婚」のはずだったが、伝えられるところでは、10年にも満たない再婚生活のあと、心筋梗塞のため72歳で亡くなったとき、300編の小説のほかに残されたものは、家庭不和と莫大な借金であった。残念ながら、大脳生理学者も推理小説家も、そこまでは見通せなかったらしい。

長男の峻一郎氏は、息子に向かって「パパは天才です」と傲然と言い放つ父親が晩年、「再婚後の現実からの逃避もあるのか、まったく夢のなかで生きてしまったようである」(「文藝春秋」45年5月)と書いている。再婚後の林氏はほとんど作家活動らしいことをしていない。

林氏は生前は無宗教だったが、臨終の前にカトリックの洗礼を受けたという。しかし自宅での葬儀はやはり無宗教で営まれた。

死後、勲三等瑞宝章を受章したのは、大学教授としての功績を評価されたからであろうが、伝統的食と農の破壊者への叙勲には釈然としないものがある。

いま日本食が健康食として世界的に評価されていることを考えると、科学の限界というより、無責任さを見せつけられる思いがする。

何より不信仰者の“暴論”は、伝統の破壊という取り返しのつかない結果を招いた。

戦後唯一の神道思想家とされる葦津珍彦氏は、神社本庁の澁川謙一教学部長に宛てた書簡(『葦津珍彦選集1』所収)にこう書いている。科学的思考法は「不信の生命力によって推進される」。したがって「『信仰なき者』が、ただ科学の道を推進していくと、科学は往々にして制御しがたい『悪知悪覚』となって、荒野を独走していく悪魔性をも秘めている」。不信心なインテリほど罪深いものはないということだろうか。

林氏が「時代の子」だったにしても、妄言の背景にはもうひとつ別な要素がありそうだ。

30年代以降、米の消費が減ったのとは逆に、小麦の消費が増えた。しかし、別表で明らかなように、国内産小麦は「安楽死」させられ、増えたのは輸入小麦、特にアメリカ産である。林氏が賞賛した学校のパン給食は、マッカーサーの占領政策の置き土産である。林氏の講演録をパンフレットにして配布したのは小麦業界である。

だとすれば、もうお分かりだろう。結局、林氏はアメリカの世界戦略に踊らされていただけではなかったか。

日本人の「米離れ」は豊かさの代償ではない。アメリカの小麦政略の果実である。それについては次回、あらためて詳述する。