〈短期集中連載〉「女性宮家」創設賛否両論の不明 第1回 歴史とどう向き合うのか──「女性宮家」のパイオニア所功教授の場合(月刊「正論」2012年12月号)

▽ はじめに

1000年を超える皇室の歴史と伝統にはない、いわゆる「女性宮家」の創設がいよいよ現実味を帯びてきました。

政府は10月5日、2月に始まり、計6回、12人の意見を聞いた「皇室制度に関する有識者ヒアリング」を踏まえた「論点整理」をとりまとめ、公表しました。

「象徴天皇制度の下で、皇族数の減少にも一定の歯止めをかけ、皇室の御活動の維持を確かなものとするためには、女性皇族が一般男性と婚姻後も皇族の身分を保持しうることとする制度改正について検討を進めるべきであると考える」

内閣官房が整理・検討した「論点整理」は、(1)「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案」、(2)「女性皇族に皇籍離脱後も皇室の御活動を支援していただくことを可能とする案」の大きく二つの案が示され、(1)についてはさらに、「配偶者及び子に皇族の身分を付与する案」と「付与しない案」が併記されています。女性皇族が婚姻後も皇室にとどまり、一家を成すことこそ「女性宮家」に他なりません。

今後、国民から広く意見を募集し、政府の素案をとりまとめ、来年の通常国会に皇室典範改正案を提出するという日程のようで、情勢は切迫してきました。藤村修内閣官房長官は8月1日の会見で「論点は出そろった」と述べていますが、議論は尽くされたでしょうか? 日本の歴史の根幹に関わる、慎重の上にも慎重さが求められるテーマだけに、性急な結論は避けなければなりません。

▽ 「制度改革ありき」の発想と論理

政府の問題意識は、2月に公表された資料によれば、「現行の皇室典範の規定では、女性の皇族が皇族以外の方と婚姻された時は皇族の身分を離れることになっていることから、今後、皇室の御活動をどのように安定的に維持し、天皇皇后両陛下の御負担をどう軽減していくかが緊急性の高い課題となっている」ということでした。

したがって、「このため、各界の有識者の方々から、皇室の御活動の意義や、女性の皇族に皇族以外の方と婚姻された後も御活動を継続していただくとした場合の制度の在り方等について幅広くご意見を伺い、今後の制度検討の参考とする」ことを目的に、有識者のヒアリングは行われました。齋藤勁内閣官房副長官はこの目的について、毎回、ヒアリングの冒頭で、繰り返し説明しています。

有識者への質問項目は、(1)(象徴天皇制度と皇室の御活動の意義について)現在の皇室の御活動をどのように受け止めているか? 象徴天皇制度の下で、皇室の御活動の意義をどのように考えるか? (2)(今後、皇室の御活動の維持が困難となることについて)現在の皇室の構成に鑑みると、今後、皇室典範第12条の規定(皇族女子は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる)などにより皇族数が減少し、現在のような皇室の御活動の維持が困難となることについて、どのように考えるか?(皇室典範改正の必要性・緊急性が高まっていると考えるが、このことについてどう思うか?)など、6項目でした。

政府の資料では「皇室の御活動」が最大のキーワードです。「象徴天皇制度」の下で重要な意義を持っているけれども、皇室の規模が将来、縮小するので、御活動を維持することが困難になる、というのですが、端的にいえば、その意味は「天皇陛下の御公務」であり、「両陛下の御負担軽減」のため、御公務を女性皇族にも「御分担」いただくというのが、政府が考える第一の目的なのでした。

最大のキーパーソンである園部逸夫内閣官房参与(元最高裁判事)はヒアリングの質問タイムでたびたび、こう発言しています。

「天皇陛下の大変な数の御公務の御負担をとにかく減らさないと。それは大変な御負担の中なさっておられるわけでして、そうした天皇陛下の御公務に国民はありがたいという気持ちを抱いていると思いますが、国民として手伝えるのは天皇陛下の御公務の御負担を減らすことなんです。そのためには、どうしてもどなたかが皇族の身分をそのまま維持して、その皇族の身分で皇室のいろいろな御公務を天皇陛下や皇太子殿下や秋篠宮殿下以外の方も御分担できるようにする。そして、減らしていくというのが最大の目的です」

正確にいえば、宮内庁はもう何年も前から「陛下の御負担軽減」策を進めてきました。けれども、成果が実りませんでした。

平成20年2月に宮内庁は、ご高齢になった陛下の「ご健康問題」を理由として、「昭和の先例」を踏襲する、御公務御負担軽減策を打ち出しました。渡邉允(まこと)前侍従長(現在は宮内庁参与)ら側近が進言し、陛下が「在位20年の来年になったら、何か考えてもよい」と了承されたとされています(渡邉『天皇家の執事──侍従長の十年半』など)。

その後、同年11月に陛下が不整脈などの不調を訴えられると、御負担軽減策は前倒しされました。けれども、実際のところ、宮中祭祀のお出ましが激減した一方で、いわゆる御公務は、少なくとも日数において、減るどころか、逆に増えました。そのことは宮内庁の公表データを元に、私が一貫して指摘してきたところです(月刊「正論」21年10月号掲載「宮中祭祀を蹂躙(じゅうりん)する人々の『正体』」など)。22年には、御公務日数は過去最高の271日を数えるに至りました。ほとんど土日もないご多忙ぶりです。

ところが、きわめて不思議なことに、政府は、御負担軽減策の実施にもかかわらず、「陛下の御公務」の何がどう増えたのか、問題点を明らかにすることもなく、なぜ減らないのか、なぜ宮内庁の軽減策が失敗したのか、について、原因を分析しようともしません。

つまり、外国の賓客などとの「ご会見・ご引見」や国内各分野の功労者との「拝謁・お茶・ご会釈」が増えたのなら、皇太子殿下をご名代に立てるなど工夫のしようがあるだろうし、陛下のご希望による「都内・近郊のお出まし」が激増しているというのなら、「陛下、お控えください」のひと言があってしかるべきでしょう。

しかもそれら今上陛下の御公務すべてが次代に引き継がれるとも限らないでしょうに、政府は、「象徴天皇制度」の下での天皇陛下の「御活動」の意義を考えると大上段に振りかぶり、「御活動」を調整・見直し、削減するのではなくて、ご結婚後の女性皇族にまで「御分担」いただくことが、緊急に求められている、として、皇室典範改正、皇室制度改革という大袈裟な挑戦を始めました。

要するに、「制度改革ありき」の発想と論理がそもそもおかしいのです。

一方で、「今回の検討は緊急性の高い皇室の御活動の維持と女性皇族の問題に絞り、皇位継承問題とは切り離して行う」と念押しされ、少なくとも表向きは、皇位継承論は排除されています。いわゆる「女性宮家」という表現も、政府の資料にはありません。

ところが、メディアが「女性宮家」ヒアリングと呼び、さらに有識者たちの意見が皇位継承論に傾き、「神学論争の域に達している」(園部参与。雑誌「選択」平成24年1月号巻頭インタビュー)といわれる男系維持派と女系容認派の甲論乙駁が再燃して、政府が意図した「皇室の御活動」論は二の次にされたかのような印象さえ受けます。

なぜそうなってしまったのか? 「女性宮家」創設賛成派、反対派それぞれの意見を概観するとともに、今回の制度改革論議が生まれてきた経緯を振り返り、男系維持か女系容認かという単純な二者択一的議論を超えて、何がいま本当に必要とされる議論なのか、を私なりに考えてみたいと思います。

なお、この短期集中連載に取り上げるお三方の大学教授は、私にとって個人的恩義のある方ばかりです。蛮勇をふるってあえて批判するのは、学問研究および皇室論のさらなる深まりと、古来、継承されてきた、公正かつ無私なる天皇の祈りを中核とする日本の価値多元的文明の永続を心から願うからです。

▽ 「女性天皇」と一体だった

さて、「女性宮家」創設賛成派の代表格は、7月5日の第6回ヒアリングに登場した所功京都産業大学名誉教授(モラロジー研究所教授。専門は日本法制史)です。所教授は、他に先駆けて「女性宮家」創設を提唱するなど、「女性宮家」創設論に関しては突出したパイオニア的存在です。ただし、「女性宮家」は所教授の造語ではないようです。

「女性宮家」創設の議論は、23年11月25日づけ読売新聞の「宮内庁が『女性宮家』創設の検討を野田首相に要請したことがわかった」と伝える「スクープ」に始まる、と一般には考えられていますが、じつのところその発端は10年以上も前に遡ります。

歴史に存在しない「女性宮家」なる用語は、10数年前、政府部内で生まれたようです。目的はずばり皇位継承制度論でした。今回の「皇室の御活動」を安定的に維持するための「女性宮家」創設論は、目的を変えた復活といえます。有識者たちの議論が混乱するのは無理もありません。

国立国会図書館の蔵書検索で、「女性宮家」をキーワードに調べると、もっとも古い記事は、10年前、元毎日新聞記者で、CNN日本語サイト編集長だった森暢平氏が執筆した、「女性天皇容認! 内閣法制局が極秘に進める。これが『皇室典範』改正草案──女帝を認め、女性宮家をつくるための検討作業」(「文藝春秋」2002年3月号)です。

次が2年後、所教授の「女性宮家」創設提案のコメントが載る、「お世継ぎ問題 結婚しても皇籍離脱しない道 雅子さま救う『女性宮家』考」(「週刊朝日」2004年7月9日号)、その次が同時期に所教授自身が書いた、「“皇室の危機“打開のために──女性宮家の創立と帝王学──女帝、是か非かを問う前にすべき工夫や方策がある」(「Voice」2004年8月号)と続きます。

このテーマでの所教授の圧倒的な存在感があらためて確認できますが、所教授に先駆ける提案者がじつはいたのです。

森氏の記事によれば、当時、内閣法制局は皇室典範改正の極秘プロジェクトを進めていました。その基本方針は、(1)女性天皇容認と(2)「女性宮家」創設容認の「2つの柱」でした。

同年4月に33歳をお迎えになる紀宮(のりのみや)清子(さやこ)内親王殿下のご結婚問題を背景にして、安倍晋三内閣官房副長官(当時)ら官邸筋もからみ、早期改正が視野に入っている、と記事は指摘しています。

内閣法制局の官僚たちが考える「女性宮家」とは何か、といえば、森氏によれば、「女性天皇」と同じなのでした。

「女性天皇を認めた場合、一般の女性皇族にも皇位継承権があり、基本的には結婚しても皇室に残ることになる。つまり、必然的に女性宮家が認められる。いわば、女性天皇と女性宮家は表裏の関係で、検討案の『2つの柱』は、突き詰めると1つと見なせる」

女性天皇・女系継承容認と一体のかたちで、「女性宮家」創設論は生まれたのです。

「象徴天皇制度」を安定的に継続させるには、女性天皇・女系継承を認める必要がある。したがって女性皇族にも皇位継承権が認められ、結婚しても皇室に残る。そのため「女性宮家」が必然的に認められる、という論理です。

確かに現行憲法が規定するように、天皇は、主権の存する国民の総意に基づいて、国と国民統合の象徴という地位にあり、内閣総理大臣や最高裁長官の任命、憲法改正や法律、政令などの公布、国会の召集など、国事行為のみを行う国家機関であるならば、機関の安定性を確保するには、純粋な論理だけでいえば、男子でも、女子でもかまいません。

現行憲法を議論の出発点とするなら、女性天皇のみならず、過去の歴史にない女系継承は容認されるべきであり、したがって、過去に例のない「女性宮家」も認められるべきであるという論理の展開になります。新たな「象徴天皇制度」の下での「皇統の備え」です。

裏返せば、園部参与が指摘するように、「皇位の男系継承については、その理由については定説はない。…〈中略〉…自明であったとの見方もあり得るが、多くの人が納得する確定した解釈は今のところないというのが現在の状況ではないかと思われる」(園部『皇室制度を考える』)ということです。

つまり、なぜ皇位が男系男子によって継承されてきたのか、学問的探究が不十分だということでしょう。

それはともかく、数年前から「女性宮家」創設を提唱している渡邉前侍従長などは、「それ(皇位継承をめぐる問題)とは別の次元の問題として、急いで検討しなければならない課題があります。…〈中略〉…繰り返しになりますが、この問題は皇位継承の問題とは切り離して考えるべきで……」(渡邉『天皇家の執事』文庫版の「後書き」)と「女性宮家」創設を訴えていますが、「別の次元」でありようはずがありません。むしろ「別の次元」と棚上げを強調するところに際どさがあります。

▽ 報告書に「女性宮家」はないが……

平成16年、皇太子殿下のご結婚から10年が過ぎましたが、男子はお生まれにならず、5月10日には皇太子殿下の「人格否定」発言さえ飛び出しました。

阿比留瑠比産経新聞記者によると、奇しくもこの日、政府は女性・女系天皇容認を打ち出した極秘文書「皇位継承制度のこれからのあり方について」をまとめました(同紙18年2月17日づけ)。記事によると、文書には「4、関連諸制度の改正 ・女性天皇及び女性皇族の配偶者及び婚姻に関する制度、女性皇族及びその配偶者の皇籍離脱に関する制度、皇室経済制度等の検討が必要」と、「女性宮家」の用語はないものの、「女性宮家」創設に関連すると思われる内容が含まれています。

その後、政府の皇室典範改正は非公式検討から公式検討に移行し、「女性宮家」は一般マスコミ、論壇のテーマとなりました。

口火を切ったのは所教授で、政府の動きに触発されたかのように、雑誌「Voice」同年8月号に、前掲「『皇室の危機』打開のために」を書き、「女性宮家」創設を提起しました。

「管見を申せば、私もかねてより女帝容認論を唱えてきた。けれども、それは万やむを得ざる事態に備えての一策である。それよりも先に考えるべきことは、過去千数百年以上の伝統を持つ皇位継承の原則を可能なかぎり維持する方策であろう。それには、まず『皇室典範』第12条を改めて、女性宮家の創立を可能にする必要がある」

歴史上、「女性宮家」は存在しませんから、「女性宮家」の創設は皇位継承の伝統を維持することにはなりません。所教授の論理はまったく矛盾しています。

同年暮れ、「皇室典範に関する有識者会議」が発足します。座長には吉川弘之元東大総長が、座長代理は園部逸夫元最高裁判事が就任し、メンバーには古川貞二郎前内閣官房副長官が加わりました。非公式時代の「黒子」たちが表舞台に姿を現したのです。

そして翌17年6月8日のヒアリングで、所教授は「女性宮家」創設を提案しています。

「現在極端に少ない皇族の総数を増やすためには、女子皇族も結婚により女性宮家を創立できるように改め、その子女を皇族とする必要があろう」

皇位継承の安定化のためには皇族の数を増やす必要がある。そのため女性皇族が婚姻後も皇室にとどまり、その子女も皇族とする必要性があるという意見でした。

同年11月24日の有識者会議報告書は、女性天皇・女系継承容認に踏み出しました。報告書には「女性宮家」という表現はありませんが、「女子が皇位継承資格を有することとした場合には、婚姻後も、皇位継承資格者として、皇族の身分にとどまり、その配偶者や子孫も皇族となることとする必要がある」と、その中味は盛り込まれています。

所教授は「女性天皇、女系継承、女性宮家の創立なども可能とした報告書の大筋には賛成したい」と翌日の読売新聞に感想を寄せ、報告書が表向きは謳(うた)っていない「女性宮家」創立にも言及し、政府に声援を送りました。

皇位継承を安定化させるための「女性宮家」創設論は、有識者会議の報告書から用語として消えたあとも、中味が消えることはありませんでした。そしていま蘇ったのです。

▽ 古代に女系継承が認められていた?

女系継承にしても、「女性宮家」にしても、歴史に前例がありません。歴史家である所教授は歴史の事実とどう向き合おうとしているのでしょうか? 「いや、前例はある」と主張するのか、それとも「前例はないが大胆に新例を開くべきだ」と訴えているのか? 必ずしもはっきりしません。

従来、所教授が「女性宮家」創設を訴えてきた目的は皇位継承論でしたが、今回の皇室制度ヒアリングでは政府の「皇室の御活動」論にすり寄り、こう解説しています。

「現在の皇室は、平成に入りましてからも、昭和天皇をお手本とされます今上陛下が中心となられまして、皇后陛下を始め、内廷と宮家の皇族方に協力を得られながら、多種多様な御活動を誠心誠意お務めになっておられます。その御活動は、日本社会に本当の安心と安定をもたらしており、また国際社会からも信頼と敬愛を寄せられる大きな要因になっていると思われます」

宮中のしきたりに通じておられた順徳天皇が承久(じょうきゅう)3[1221]年、承久(じょうきゅう)の変の直前、まさに皇室の危機のまっただ中で書かれた「禁秘抄(きんぴしょう)」の冒頭に、「およそ禁中の作法は神事を先にし、他事を後にす」とあるように、歴代天皇はいつの時代も、国と民のためにひたすら祈る祭祀こそが第一のお務めと信じ、実践してこられました。祭祀王たることが天皇の天皇たる所以であり、社会的に「御活動」なさることが125代続いてきた天皇・皇室本来のお務めではありません。

「国中平らかに、安らけく」(「後鳥羽院宸記」)という公正かつ無私なる祈りは、1000年の時を超えて、現代に引き継がれています。昭和天皇は最晩年まで親祭にこだわられ、今上陛下は側近によって改変させられた宮中祭祀の正常化に努められました。

そんなことは天皇史に詳しい歴史家である所教授には常識のはずですが、なぜか「御活動」なさる近代的天皇・皇室論の観点に立って、「女性宮家」創設に賛意を表し、「ただし、〈女性宮家創設の〉より重い大きな目的は、皇位の安定的継承を可能にすることであります」と指摘し、持論である女性天皇・女系継承容認論を展開して、意欲を燃やすのでした(注。〈〉内は筆者の補足。以下同じ)。

けれども、指摘しなければならない第一の点は、立脚する古代律令制の規定の解釈は正確か、ということです。

所教授はこう語っています。

「〈皇位継承について〉最も重要な点を申せば、…〈中略〉…『皇位の継承者は皇統に属する皇族』でなければならない。つまり、正統な血統と明確な身分を根本要件といたします。この点、現在、『皇統に属する男系の男子』が3代先(次の次の次)までおられますから、典範の第1条は当然現行のままでよいと考えられます。

ただし、その間にもそれ以降にも、絶対ないとは言えない事態を考えれば、将来は改定する、ということを忘れてはならないと思います。その際に大切なことは、一方で従来の歴代天皇が全て男系であり、ほとんど男子であった、という歴史を重視するとともに、他方で古代にも近世にも八方十代の女帝がおられ、また大宝令制(701年)以来、『女帝の子』も親王・内親王と認められてきた、というユニークな史実も軽視してはならないことであります」

過去に女性天皇がおられたという歴史の事実、古代律令制に「女帝の子」も親王・内親王とする定めがあったという歴史の事実を重んじて、将来の皇位継承制度を考えるべきだという主張かと思います。

▽ 「女帝の子」ではなく「女も帝の子」

女性天皇が過去に存在することは知られています。問題は後者です。所教授は17年の有識者会議のヒアリングでも、8世紀に完成した「大宝令(たいほうりょう)」や、これに続く「養老令(ようろうりょう)」に、皇族の身分や継承法を定めた「継嗣令(けいしりょう)」という規定があることに着目し、同様の発言をしています。

継嗣令の冒頭の1条は、「凡そ皇(こう)の兄弟、皇子をば、皆親王(しんのう)と為(せ)よ。〈女帝(にょたい)の子も亦(また)同じ〉。以外は並に諸王と為よ。親王より五世は、王の名得たりと雖(いえど)も、皇親の限に在らず」(『律令』日本思想大系3、井上光貞ら校注)とあります。〈〉の部分は原注です。

この「女帝の子も亦同じ」について、所教授は、「天皇たり得るのは、男性を通常の本則としながらも、非常の補則として『女帝』の存在を容認していたということであります」「これは、母系血縁あるいは母性というものを尊重する日本古来の風土から生まれた、既に六世紀末の推古天皇に始まる『女帝』を、当時の最高法規である律令が公的に正当化したものとして重要な意味を持つものだと思うわけであります」と述べています。

しかし、「女帝の子もまた同じ」と読む解釈には無理がある、という注目すべき指摘があります。宣命(せんみょう)研究を趣味とする畏友・佐藤雉鳴氏の指摘です。「女(ひめみこ)も帝の子、また同じ」と読むべきであり、天皇の兄弟、皇子と同様に、女子も(内)親王とする、と解釈すべきだというのです。女性天皇の子孫についての規定ではないというわけです。

根拠のひとつは、「養老令」それ自体にあります。

「継嗣令」は「令」の巻第五に載っていますが、巻第7に「公式令(くうじきりょう)」という、公文書の様式などを定めた諸規定があり、「皇祖」「先帝」「天子」「天皇」などの文字が文章中に使用される場合は、行を改め、行頭に書いて、敬意を表す「平出(ひょうしゅつ)」や、「大社」「陵号」「乗輿」「詔書」「勅旨」などの場合は、一字分を空けて敬意を表す「闕字(けつじ)」について、説明しています。

けれども、「平出」「闕字」いずれの場合も「女帝」は登場しません。「継嗣令」の原注を「女帝の子」と読むべきではない、というのが佐藤氏の指摘です。たしかに「女帝の子」と読んでは、全体の意味がとれません。

佐藤氏だけでなく、同様の理解は古代史の専門家たちにもあるようです。

「養老令」施行から2年後の天平宝字3(759)年6月に、光明皇太后が淳仁天皇にお言葉を発せられたことが『続日本紀』に既述され、「是(ここ)を以(もち)て先考(ちちみこ)を追ひて皇(すめら)とし、親母(はは)を大夫人(おおみおや)とし、兄弟姉妹(あにおとあねいも)を親王(みこ)とせよ」とあります。この最後のくだりについては、「継嗣令」との関連が想起されますが、『続日本紀3』(新日本古典文学大系14、青木和夫ら校注)では、所教授や日本思想大系とは別の解釈が加えられています。

すなわち、新日本古典文学大系の校注には、「継嗣令」の「凡皇兄弟皇子、皆為親王〈女帝子亦同〉」が引用され、「舎人親王を天皇とするので、その子女(淳仁の兄弟姉妹)も親王・内親王と称させる」と記されています。「女帝の子」という読みと解釈は採られていません。

つまり、「大宝令制以来、『女帝の子』も親王・内親王と認められてきた、というユニークな史実」(所教授)など、歴史にない、ということになります。

ただ、蛇足ながら補足すれば、所教授とは対極にいるはずの女系継承反対派も、所教授と同様に「継嗣令」を解釈しています。

月刊「正論」24年3月号に掲載された、皇室典範問題研究会(代表=小堀桂一郎東京大学名誉教授)による「皇位の安定的継承をはかるための立法案」は、「なぜ皇位継承は男系男子に限らなければならないか」「憲法第二条の『世襲』とは男系・女系いずれをも含むのではないか」など、皇室典範改正に関する想定問題集を計21問、列記していますが、このうち「問8」は次のように「継嗣令」の読みと解釈について取り上げています。

「問8〈養老継嗣令においても「女帝の子は親王となす」とあり、女系天皇をみとめていたのではないか〉

答 養老継嗣令第1条は親王宣下の資格(皇族の範囲)を規定したもので、皇位継承とは直接関係がない。「女帝子亦同」の一句はその注意書と考えられる(本則に対する例外)。

女帝の配偶者はおられないから、女帝が皇后または皇太子妃になられる以前の皇子のことを指すものと考えられる(皇后、皇太子妃時代の皇子は本則により親王となられる)」

つまり、「女帝子亦同」を「女帝の子、また同じ」と読み、解釈することにおいては、所教授となんら変わりません。

これでは混乱は深まるばかりです。

▽ 淑子内親王の宮家相続は歴史の先例か

所教授は24年になって執筆した「宮家世襲の実情と『女性宮家』の要件」(「正論」3月号)で、「継嗣令」以後の皇室の制度史を見渡し、「宮家も男系の男子で世襲されてきたが、正室の嫡子だけでなく側室の庶子が認められていても、それは必ずしも容易ではない。そのため、実子が無ければ、皇族の間から養子を取って継嗣とした」と述べ、「幕末に皇女を迎えて当主とした」という桂宮家の例をあげています。

指摘すべき2点目はこの桂宮家の事例です。

所教授の理解は、古代に女系継承容認の法制度があったように、「女性宮家」の先駆的事例が歴史に存在するということのようです。

今回のヒアリングでも、所教授は桂宮家のケースに言及しています。席上、配布された資料には、「念のため、宮家の歴史を振り返ると、嫡子も庶子も当代天皇の猶子(名目養子)となり親王宣下(せんげ)を蒙れば、宮家を相続(世襲)することができた。また桂宮家では、幕末に男子の猶子を得られないため、皇女(淑子(すみこ)内親王)を当主に迎えた実例がある」と記されていますから、「女性宮家」は歴史に先例があり、新例ではないと主張したいようです。

けれども、これも半信半疑です。

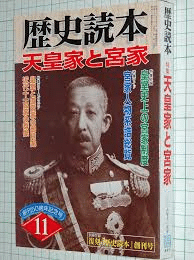

桂宮家に関する資料は宮内庁書陵部編纂の『皇室制度史料』に網羅されていますが、淑子内親王の宮家相続の真相ははっきりしません。たとえば、当時の経緯について詳述する、久保貴子昭和女子大学講師の「女性宮家と女性当主」(「歴史読本」2006年11月号)は、次のように説明するだけです。

「当主の妻が家主、あるいは家主同格として家を守ることはあっても、女性である皇女が親王家を相続したのはこの淑子内親王のみで、幕末という時代を背景に、さまざまな要因が重なり合って生じた極めて希有な出来事であった」

所教授が説明するように、文政12(1829)年にお生まれになった淑子内親王は、天保11(1840)年に閑院宮五代愛仁(なるひと)親王(文化15[1818]年生)と婚約されましたが、2年後、愛仁親王は薨去(こうきょ)され、婚約は自然解消されます。

天保13年に内親王宣下(せんげ)されますが、淑子内親王はその後、独身を貫かれ、35歳で桂宮家を相続され、慶応2(1866)年4月に一品に叙せられ、准三宮の宣旨(せんじ)を受けられ、以後、桂准后宮と称せられましたが、明治14(1881)年10月、53歳で薨去され、300年続いた桂宮家は絶えることとなりました。

だとすれば、当時としては適齢期を優に過ぎていたであろう30代半ばまで独身を貫き、親王家を相続してからも結婚することがない。つまり、次代への宮家継承を予定しない、いわば幕引き役としてのお立場に見えます。皇統の備えとしての宮家の役割を果たすことはない、内親王による唯一の親王家相続のケースは、「女性宮家」創設の歴史的先例とはいえないでしょう。

しばしば見落とされていることですが、女性天皇は歴史に存在しても、すべて寡婦もしくは独身であり、妻であり、母である女性天皇が存在しないのと似ています。重要なことなのに、なぜなのか、という知的探究が不足しています。

もちろん、所教授はそんなことは百も承知であるかのように、こう述べています。

「この〈まず秋篠宮家の御長女が同家を継がれ、御次女が新しい宮家を立てられ、次いで皇太子家の御長女が新しい宮家を立てられるという〉ような女性宮家の設立は、確かに前例がありませんから、いろいろ慎重に配慮しながら実現する必要があります。ただ、皇室の歴史を広く見渡せば、古代にアジアで初めて皇太后を女帝とし、初めて藤原氏を皇后に立て、中世まで前例のなかった男性宮家を設け、そのうち数家を世襲親王家とし、やがて桂宮家では皇女を養子に迎えて当主としましたが、 これらはいずれも新例を開いたことになります」

「前例がない」という認識であるならば、過去の歴史にあったかのような、まどろっこしい説明は不要でしょう。所教授は「あらためて歴史に学び、現実を正視しながら、将来への展望を開く」と表明していますが、史実か否かが明確ではないような歴史論を、何のために展開するのでしょうか?

逆に、それでも果敢に「新例」を開く必要がある、と主張するのなら、そのための大義名分が求められます。けれども、所教授がヒアリングで表明された、秋篠宮家、東宮の各内親王に婚姻後も、皇室にとどまり、分担していただくべき「陛下の御公務」=「皇室の御活動」とはいかなるものなのか、肝心の中味が見えません。

具体性のないもののために、皇室の基本法を、なぜ改正しなければならないのでしょうか? それほど皇室典範は軽い法律でしょうか? 皇室制度は国の歴史の根幹に関わります。同時に、女性皇族にとっては人生の一大事です。曖昧な歴史論を展開して、軽々に論じるべきではありません。

所教授が必要性を強調する「慎重な配慮」が、所教授自身にこそ欠けていませんか?

次回は「女性宮家」創設反対派の百地章日本大学教授(憲法学)を取り上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?