記紀神話から読み解く大嘗祭論の限界(令和4年12月31日、土曜日)

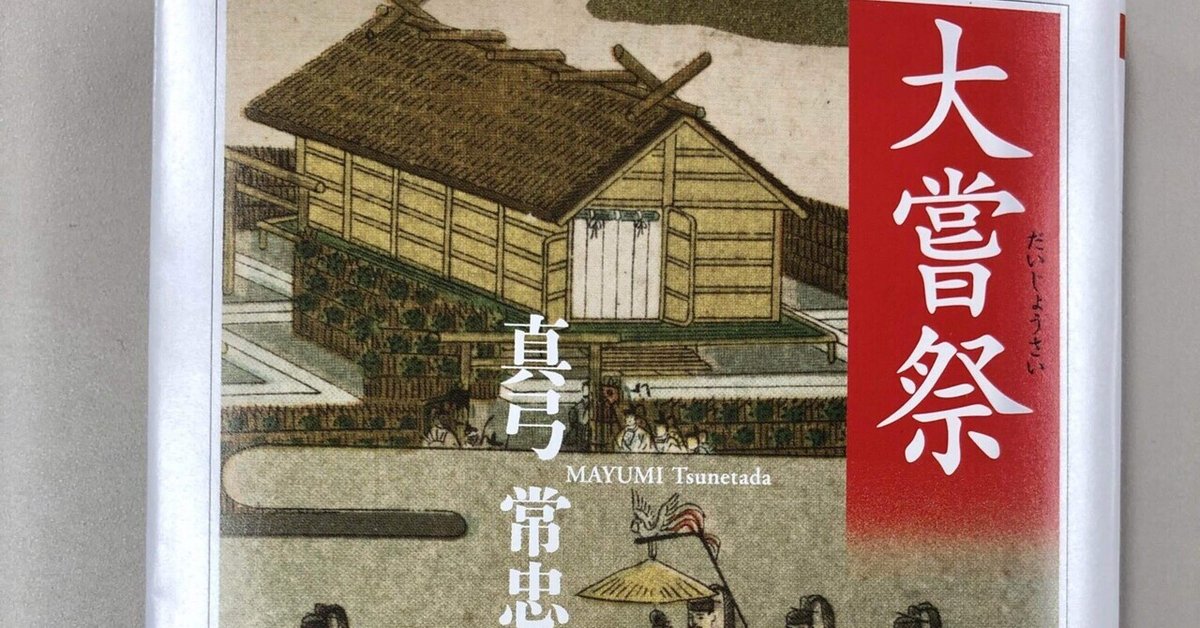

大嘗祭の「粟の御飯(おんいい)」を再現する実験を繰り返し、真弓常忠・皇學館大学名誉教授の『大嘗祭』をテキストにしつつ、「米と粟」が捧げられる意味について考えてきた。

今日は大晦日なので、ここでひと区切りとしたい。

真弓先生の大嘗祭論は、事実に基づいて考察しようとしている。祝詞の文面、古典の記述を客観的に踏まえようとしている。しかしもっぱら「米」にばかり捉われ、大嘗祭、新嘗祭で「粟」が供される事実が見落とされている。

事実に基づいて考えようとしながら、結局のところ、事実の部分的つまみ食いとなり、そのため「米」中心の一面的な大嘗祭論を展開する結果を招いている。つくづく残念だ。

▷1 天孫降臨神話には異伝がある

真弓先生の関心は、大嘗宮の神座に祭られる神はどなたなのか、に移る。そして記紀神話に注目する。

先生の理解では、「大嘗宮の祭神は、天照大神および天神地祇と解」されるが、これは「神食薦に神膳を供薦する対象となる神々」であって、中央の神座に座す神ではないとされている。「大嘗宮の神座は中央に唯の一座であり、…神膳薦に盛り供えられる枚手の数は十枚である」のをどう考えるのか、が先生の関心事である。

先生は、戦前は海軍教授、戦後は大谷大学教授、同志社大学教授、仏教大学教授などを歴任した神話学者・三品彰英氏の学説を紹介している。すなわち、「天孫降臨神話には諸異伝があり、稲米収穫儀礼から大嘗祭に発達する段階に応じて祭神が変化し、それが神話では降臨を司令する神として投影している」というのである。

記紀の天孫降臨、斎庭の稲穂の神勅のくだりを読むと、なるほど「神話にはいくつかの異伝がある」ことが分かる。三品先生はこれを一覧表にまとめているのだが、天孫降臨が天照大神一神によって司令されたと書かれているのは、書紀の「第一の一書」だけで、異伝によっては、降臨を司令する神は天照大神とは限らないし、降臨する神もニニギノミコトとは限らない。授与される神器も、神勅も一様ではない。

これについて三品先生は、神話形成の過程を想定し、「大嘗宮の主神が天照大神とされるにいたった時点を反映している」としたうえで、「もっとも完成された段階は、『日本書紀』の第一の一書に降臨を司令する神を天照大神一神としていることによって窺えるように、天照大神が大嘗宮の主神となったと考えられ、その時期はこの所伝の成立した天武天皇の頃であろう」とする説を提示している。

▷3 記紀に描かれた2つの稲作起源神話

以前、神社界の専門紙に連載していたとき、大林太良・東大教授(神話学、民族学)の研究を紹介しつつ、記紀神話には稲作起源を説明する物語として、死体化生神話と天降り神話のふたつが描かれていることについて書いたことがある。

たとえば『古事記』では、高天原を追放された須佐之男命が出雲国の肥河の川上に下られる途中、食物を大気津比売神に乞う。女神は鼻や口や尻からさまざまなご馳走を出して奉った。しかし須佐之男命はこれを汚いと嫌い、殺害する。すると死体の頭部に蚕、両目に稲穂、両耳に粟、鼻に小豆、陰部に麦、尻に大豆が生った。神産巣日御祖命はこれを五穀の種とした、と記述されている。

「死体化生型神話」と呼ばれる類型の物語だが、興味深いことに、『日本書紀』の本文にはない。

もうひとつの稲作起源神話は三大神勅の1つである、斎庭の稲穂の神勅の物語で、『日本書紀』の天孫降臨の場面に登場するのだが、本文にはない。

一書の二によれば、天照大神は天忍穂耳尊の降臨に際して、手に宝鏡を持ち、これを天忍穂耳尊に授けられて「同床共殿して斎鏡とせよ」と語られる。いわゆる宝鏡奉斎の神勅である。そして大神は「わが高天原にある斎庭の穂をわが子に与えよ」と斎庭の稲穂の神勅を勅される。

真弓先生が指摘する通り、天照大神一神で瓊瓊杵尊を降臨させたとするのは『日本書紀』の一書一のみである。高皇産霊尊一神が降臨を指令している所伝さえある。天孫降臨神話全体のなかで、意外にも天照大神の影は薄く、このため、高天原神話の主神は高皇産霊尊であり、高皇産霊尊の神話と天照大神の神話とは本来、系統が異なる、とする説さえある。

▷4 ヨーロッパにまで連なる起源と系譜

斎庭の稲穂の神勅が興味深いのは、天孫降臨とともに語られていることである。神の死体から得られた作物が葦原中国に起源するのに対して、この物語では高天原から稲がもたらされる。大林先生によると、天神が子や孫を地上の統治者として山上に天降らせるという神話は朝鮮半島から内陸アジアに広く分布するという。

それどころか、遠くギリシア神話とも類似する。インド・ヨーロッパ語族の神話がアルタイ語族を媒介として、朝鮮半島経由で日本に渡来した可能性があると大林先生は解説する。ただ、母神が授けるのは、日本神話以外は麦であって、稲ではない。

つまり、天照大神から稲穂が授けられるとする要素は、高皇産霊尊を中心とする天孫降臨神話と元来は無関係で、東南アジアの稲作文化に連なる、と大林先生は説明している。朝鮮半島から内陸アジアに連なるアルタイ系遊牧民文化に属する高皇産霊尊の天降り神話と東南アジアに連なる天照大神の稲の神話が接触・融合して、天孫神話ができあがった、と大林先生は推理している。

ということは、天皇の祭りが南北アジアどころか、遠くヨーロッパに連なる起源と系譜のうえに続いてきたということになるだろう。

真弓先生は事実とは申せ、もっぱら記紀神話の記述に注目している。参考とした三品先生の研究は、考古学に民俗学や文化人類学など周辺の学の視点を採り入れ、深められたが、たとえば大林先生のような比較的新しい研究成果に学んだとしたら、もっと別の展開があり得たのではなかろうかと残念に思う。

▷5 「米と粟の祭り」から「稲の祭り」へ

真弓先生の大嘗祭論では、キーワードは稲、米、天照大神である。しかし先生が依拠する記紀神話の天孫降臨神話では、よく読めば天照大神の存在感は薄い。女神殺害の物語は五穀発生の物語であり、稲ではない。死体化生型神話が分布する東南アジアは焼畑農耕文化圏であり、たとえば台湾先住民パイワン族がそうであるように、粟食が一般化し、稲作が忌避されていることもある。

本来、天皇の社とされる伊勢の神宮では、1年365日、稲の祭りが行われ、最大の祭りとされる神嘗祭はその昔、倭姫命が御巡幸の折、鶴がくわえていた霊稲を大神に奉ったのが始まりとされているが、こうした鳥が稲穂をもたらしたとする「穂落神」の伝承は、焼畑農耕、粟栽培と結びつき、東南アジアで比較的よく保存されているという。不思議なことに、記紀には登場しない。

真弓先生の研究では、稲は稲としか表現されていないが、作物学の立場からいえば、陸稲もあれば水稲もある。天孫が稲穂を携えて山上に降られるという物語は、水稲ではなく、むしろ陸稲を想像させる。神話が伝わる高千穂は山そのものである。神宮のお田植え祭には東南アジアの焼畑農耕文化との共通性さえ指摘されている。

とした場合に、稲、米、天照大神で読み解こうとする真弓先生の大嘗祭論にはおのずと限界があると思わざるを得ない。換言すれば、「米と粟の祭り」であった大嘗祭がある時点で、「米の祭り」に解釈が変わったのかも知れない。そうであったとして、天皇は「米と粟」を捧げ続けている。実態は「米と粟」であり続けているのである。

では、良いお年を。