一言一句にこだわられた明治天皇──『明治天皇紀』で読む教育勅語渙発までの経緯 3(2017年4月11日)

今日も『明治天皇紀』巻7を読み進める。

◇1

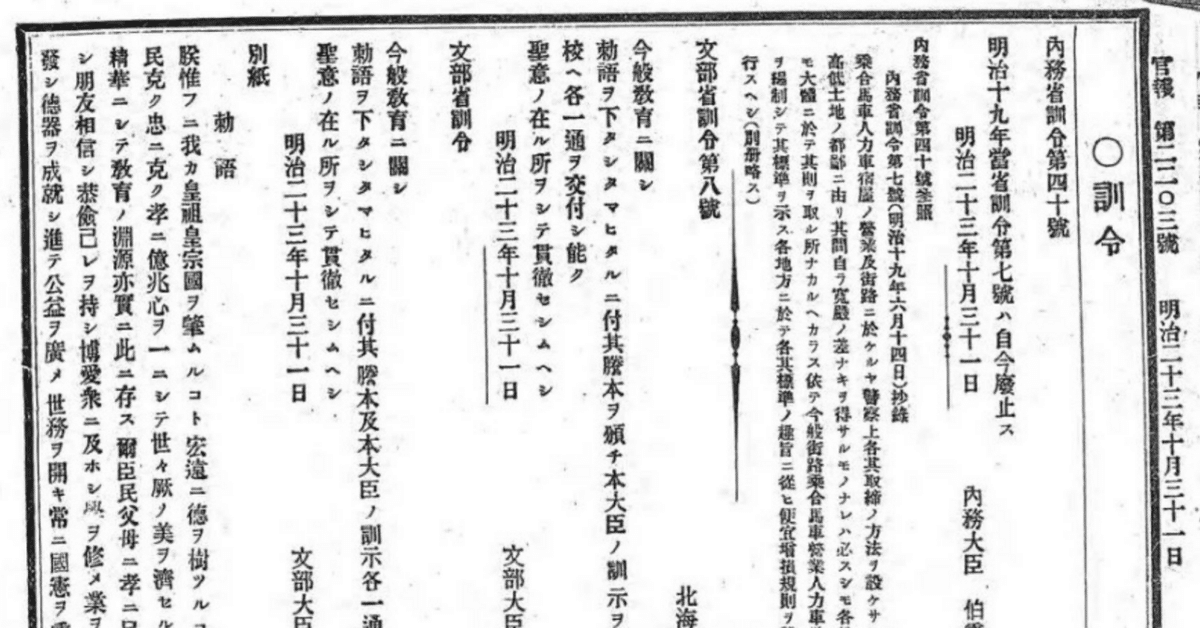

文部省が編集・監修した『学制百年史』(昭和56年9月)に説明されているように、明治22年2月に発布された大日本帝国憲法には、教育に関する規定は設けられなかった。小学校令をはじめ、教育に関する基本法令は勅令をもって定められることとされた。

明治維新以来、欧化思想が社会を席巻し、これに対抗して従来の徳育の必要性が叫ばれ、議論百出で「徳育の混乱」が社会現象化するなか、徳育の基本方針の国家的確立が求められ、明治天皇から榎本武揚文相に徳育の基礎となる箴言の編纂が命じられ、やがて芳川文相時代に教育勅語の成立へと導かれていった。

明治23年9月、教育勅語の内閣上奏案ができあがり、天覧に供することとなった。明治天皇みずから筆を入れられたらしい。並々ならぬ熱意の表れといえる。

「この月21日、顕正、有朋とともに参内してこれを上る。

天皇親しくこの内閣上奏案を批正し、翌日、侍従長侯爵徳大寺実則を勅使として、これを永孚に示してその意を問はしめたまふ。

永孚命を奉じておもへらく、勅語案中『これを古今に通じて謬らず、これを中外に施して悖(もと)らざるべし』とあるも、『悖らざるべし』の句、弛緩にして堅確ならず、中庸の語を採りてこれを『悖らず』と改むるにしかずと。

すなはち典拠を示し、24日、実則によりて奏対す。天皇頷可し、即日顕正に命じてこれを訂正しめたまふ。

かくのごとくしてその一言一句ことごとく宸慮をもって決したまはざるはなく、同日ついに御裁可を見るにいたれり」

◇2 文相に下賜する形式の異例

勅語が完成すると、今度は下賜の方法が検討され、宮中に山縣首相、芳川文相を召し、下賜するというかたちが採られることに決した。一般的な下賜方法とは異なる手法が採られた。

「これより先、勅語下賜の手続き等につきて議あり。はじめ有朋、顕正ら請ふに車駕高等師範学校に幸し、これを文部大臣に下賜あらせられんことをもってせしが、別に聖慮あらせられ、その請を聴したまはず、宮中において下賜することとなしたまふ。

しかして天皇近衛小機動演習親閲のため26日より茨城県下に行幸あり。昨29日、還幸あらせらる。よりてこの日、たまたまお風邪により静養あらせられしが、とくに有朋、顕正を御内儀に召し、御前において親しくこれを授けたまふ」

『明治天皇紀』によれば、この日、天皇は大山巌陸軍大臣邸へお出かけの予定だったが、お風邪のためお取りやめになっていた。翌月6日まで出御されなかったとあるから、よほどの重症だったらしい。

『明治天皇紀』はこのあと「勅語にいはく」と続き、教育勅語全文を掲載している。

「朕(ちん)惟(おも)ふに、わが皇祖皇宗、国を肇(はじ)むること宏遠に、徳を樹(た)つること深厚なり。わが臣民、克(よ)く忠に克く孝に、億兆心を一にして、世々その美をなせるはこれわが国体の精華にして、教育の淵源またじつにここに存す。

なんじ臣民、父母に孝に、兄弟(けいてい)に友(ゆう)に、夫婦相和し、朋友相信じ、恭倹己を持し、博愛衆に及ぼし、学を修め、業を習ひて、もって智能を啓発し、徳器を成就し、進んで公益を広め、世務を開き、つねに国憲を重んじ、国法に遵ひ、いったん緩急あれば義勇公に奉じ、もって天壌無窮の皇運を扶翼(ふよく)すべし。かくのごときはひとり朕が忠良の臣民たるのみならず、またもってなんじ祖先の遺風を顕彰するに足らん。

この道はじつにわが皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民のともに遵守すべきところ、これを古今に通じて謬(あやま)らず、これを中外に施して悖(もと)らず、朕なんじ臣民とともに拳々服膺(けんけんふくよう)してみなその徳を一にせんことを庶幾(こひねが)ふ」(原文は漢字片仮名交じり)

◇3 難解さが生んだ火種

苦心の末にできあがった勅語は、勅語だからといえばそれまでだが、漢文調で、難解な漢語がちりばめられ、とくに現代人にとっては読みやすいものではない。

また欧化主義に対抗する保守主義的な道徳教育の要請が勅語渙発の契機となっていたはずなのに、従来の儒教的徳目のほかに、「博愛」などのキリスト教的要素、「国憲を重んじ、国法に遵ひ」というような近代主義的表現が盛り込まれていることが注目される。

教育勅語を全国に普及させる方法が検討課題となり、これがのちにさまざまな問題を招くこととなったようだ。とくに難解さゆえに解説が求められ、その解説文の作成が新たな混乱の火種を生んだらしい。そのことは稿を改めて考えることにする。