【#108_研究メモ】 「理論」の抽象度、意識的になっていますか??~佐藤(2009)『中範囲理論入門 [第2版]』 「序章 中範囲理論の概説」 からの学び [中編]

佐藤(2009)『中範囲理論入門 [第2版]』 「序章 中範囲理論の概説」 続きです。

本章では、「理論」についても、その抽象度のレベル感に応じて、4つの分類がなされています。

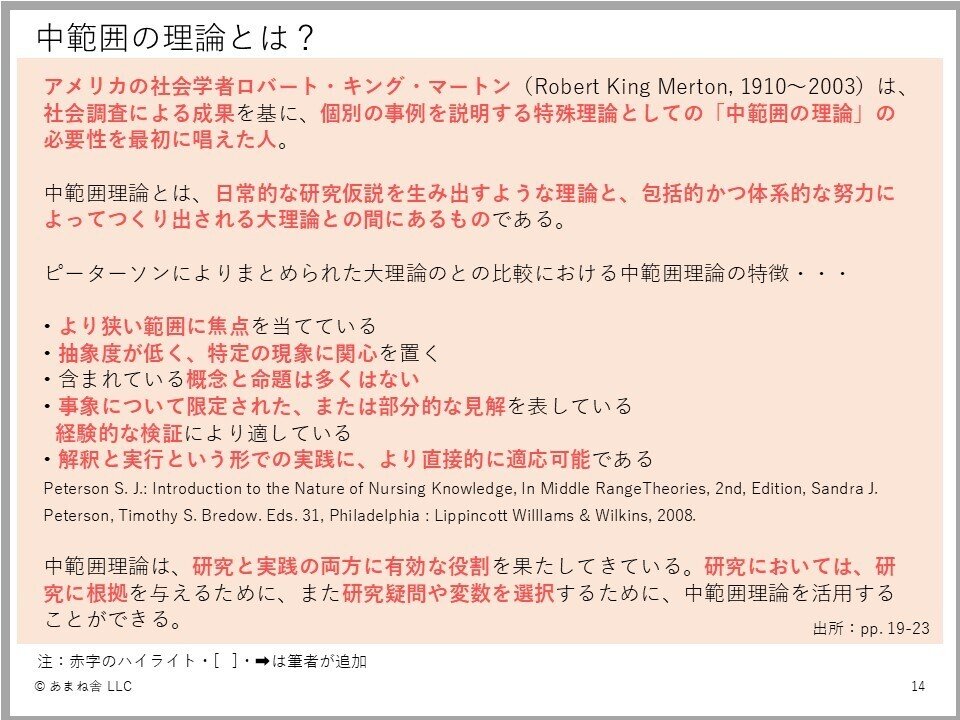

大理論と実践にあるギャップを埋めるための理論として、マートンにより「中範囲の理論」という考え方が提起されます。

抽象度が高い議論が続き、頭がクラクラしてきますが、家を建てるメタファーは、分かりやすかったです。

各要素間の繋がりに齟齬があると、研究としてはちぐはぐになってしまう=ツッコミどころがいっぱい!ということになってしまうのでしょうね。

また、中範囲理論より、より現場実践に近づけた理論として、「実践理論」があげられます。

実践理論になってくると、より実証的な研究に近づいてくるイメージを持ちました!

▽▽▽

理論を考える上で、それに関連する要素や、抽象度の違いを意識した上で、議論することの重要性を改めて感じました。

組織開発やリーダーシップ開発の文脈に当てはめたときに、各要素がどの様な整理になるのか、年末年始、時間を割いて考えてみようかと思います!

※本論文は、中原先生に教えていただきました。資料名を思い出すのに、番匠さんにもお世話になりました。ありがとうございました!

#質的研究

#質的研究入門

#QualitativeResearch