生物学を高校化学で捉える〜代謝

化学が苦手で物理・生物を選択した生徒から難しいと言われた単元の一つは代謝だそうです。確かに化学物質が多く出てきます。例えば大腸菌の代謝マップは以下の通りです。

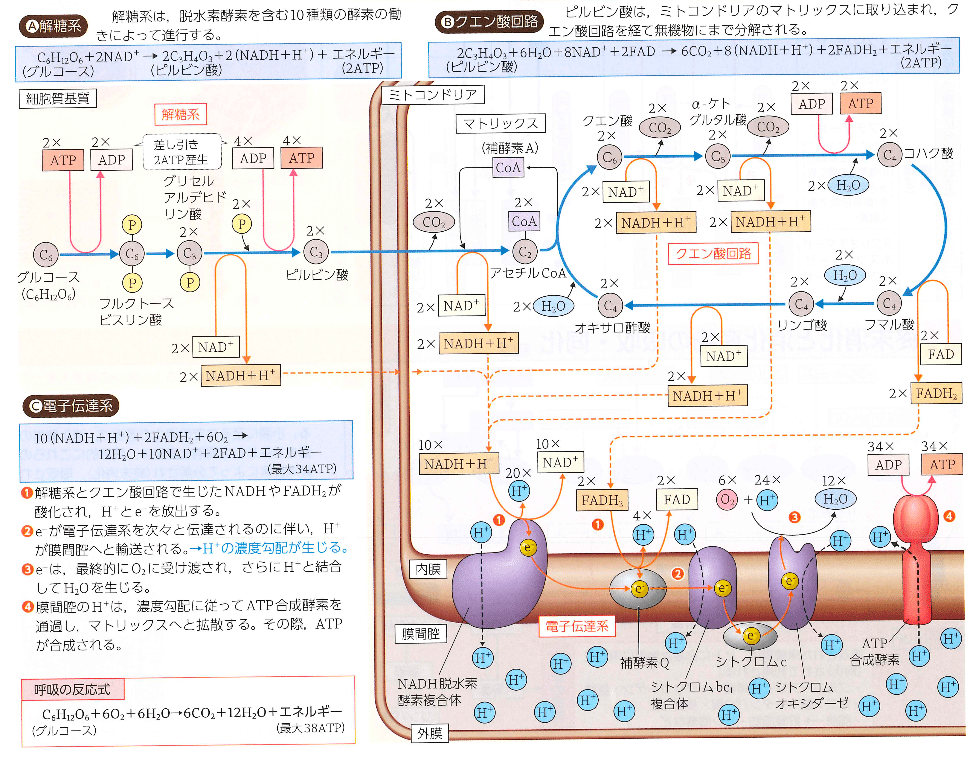

ここまで大袈裟なことをしなくても、高校生向けのもう少し簡素なバージョン(各項目の最初にスクエア図説のまとめを掲載)でも比較的複雑そうに感じます。

今回はこの代謝マップを化学を使ってより深く理解していきましょう。

異化(呼吸)

異化とは、複雑なものから単純なものにすることでエネルギーを生成する反応である。

ここで、炭水化物の異化において、「単純なもの」というのはCO2, H2Oのことである。CO2, H2Oは燃焼反応の生成物なので安定な化合物である。熱化学の掟「不安定なものほどエネルギーが高い」を意識すると、CO2, H2Oはエネルギーが低いため、異化ではエネルギーが生じる。

なお、あくまでも「全体として」エネルギーを放出する反応というのであって、実際には複数のステップからなるので、個々のステップではエネルギー吸収反応・放出反応ないずれの場合もある。

生物ではATPがエネルギーの通貨と呼ばれる。ATPの分解=ATPの高エネルギーリン酸結合を切ることでエネルギーが生じる。

ATPの加水分解反応の活性化エネルギーが大きいので、通常は分解されないが酵素の働きによって活性化エネルギーが低下し、反応が起こる。

呼吸は3ステップ。

①解糖系

②クエン酸回路

③電子伝達系

解糖系の真髄は、酸素がない嫌気条件でもATPを合成できることである。

クエン酸回路の真髄としては、この過程で多くのCO2を生成しつつ補酵素を還元型にすることである。

そして、電子伝達系の真髄としてはその還元型補酵素を酸化し、酸素O2と電子e-とH+とで水H2Oを生成しつつ、H+の濃度勾配を利用してATPを大量に合成することである。

酸化還元はここではHの有無で見るとわかりやすい。Hを失う=酸化、Hをもらう=還元、Hをもらってできたもの=還元型。

グルコースはC6。最低限炭素数を覚えておこう。ピルビン酸はC3なので、グルコース1分子から2分子のピルビン酸ができる。

クエン酸回路は「ピザ食えんけど怖くない、踏まれたリンゴならOK」というゴロ。

ピルビン酸:先述の通りC3のカルボン酸

アセチルCoA:補酵素A(Coenzyme A)のアセチル化されたもの。CoAはADP+パントテン酸(ビタミンB5)のカルボキシ基がアミド結合になり、さらに末端がチオール基(-SH)になっているもの。CoA以外はアセチル化(-COCH3)されているので、C2-CoAと表すことができる。

クエン酸:後述のオキサロ酢酸(C4化合物)とアセチルCoA(C2-CoA)からできるのでC6化合物。C(OH)(CH2COOH)2COOHの示性式で表せる3価カルボン酸。

α-ケトグルタル酸:グルタル酸(2価カルボン酸)のα炭素がケトン基(-CO)になっている。クエン酸(C6化合物)からCO2がとれてC5化合物。

コハク酸:HOOC-(CH2)2-COOHで表せるC4化合物。

フマル酸:高校化学にも出てくる化合物で、HOOC-CH=CH-COOHのトランス型。コハク酸の水素がとれ、コハク酸が酸化されてできる。

リンゴ酸:フマル酸の二重結合のところに水が付加してできるC4化合物。

オキサロ酢酸:オキサロは-COCOOHのことなのでHOOC-CH2-COCOOHで表せるC4化合物。

電子伝達系のところでは、内膜側で水の生成反応でH+が消費されるだけではなく、電子e-が内膜側から膜間腔側に移動("伝達")すると同時にH+も同じ方向へ移動するので、H+は内膜側ではH+が少なく、膜間腔側にH+が多い。そのH+の濃度の偏り(濃度勾配)をATP合成酵素の駆動源としてATPを合成する。

ATP合成酵素については分子モーターとして機能するが、回転の様子は以下の動画がわかりやすく、かつ面白い。

(特に10:00〜のが面白いです)

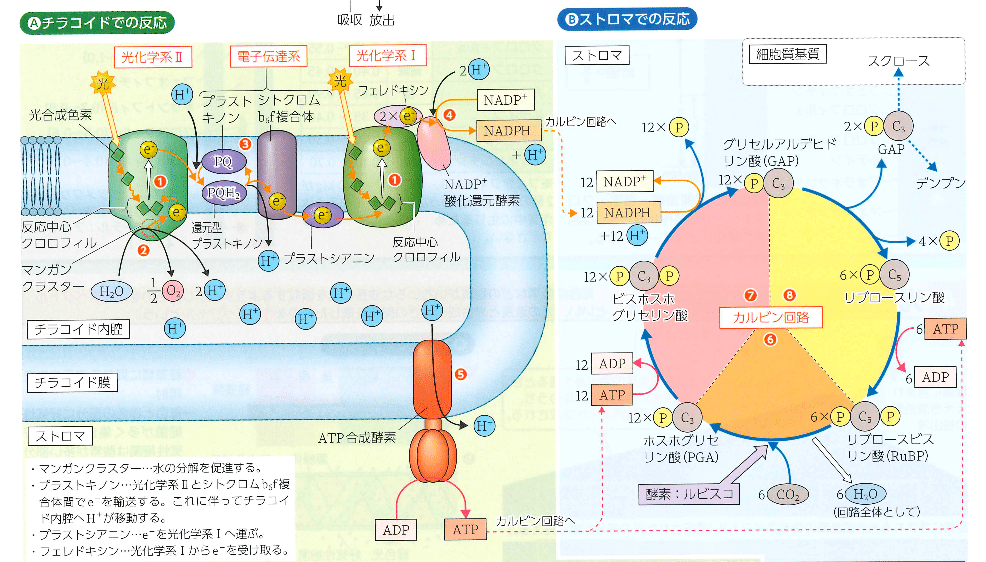

同化(光合成)

同化とは、単純なものから複雑なものにすること。異化とは逆に、エネルギーがより高い化合物を生成する必要があるため、エネルギーを加えなくてはいけない。そのエネルギーとして光エネルギーを利用するのが光合成である。

光エネルギーをもとにADPからATPを合成し、そのATPの分解によって生じたエネルギー(化学エネルギー)を利用して、複雑なもの(生体の有機物)を合成する。

異化と同化は全体の式を見て単なる逆反応と思う人もいなくはないが、別の経路になっている。

光合成のステップを簡単に言うのは難しいが、教科書(c.f. 数研303)的には以下のステップで進むとの記述がある:

①(光化学系Ⅱ, Ⅰでの)光の吸収

②水の分解

③電子伝達系(水の分解で生じたe-がNADP+まで伝達)

④光リン酸化(ATP合成)

⑤カルビン・ベンソン回路

①〜④を明反応、⑤を暗反応と呼ぶことがある。

⑤について少し深入りする。

RuBP(C5化合物)を基質として酵素RubisCO(ルビスコ)がCO2を固定する。ルビスコは自然界に最も多量に存在する酵素とも言われる。CO2固定がカルビン・ベンソン回路の要であるがkcatは小さい(酵素反応効率が悪い)ので「人海戦術」を使わざるを得ない(多量に酵素が必要になる)。

CO2固定の結果、1個のRuBPからPGA(C3化合物)が2個である。

RuBP(リブロースビスリン酸):リブロースと聞くと美味しそうだが、ケトース/ペントース(C5糖)の一種。ビスは2という意味なので、2個のリン酸基をもつ。

PGA(ホスホグリセリン酸):ホスホ/グリセリン/酸という区切りで考えよう。ホスホ〜はリン酸基。グリセリンは油脂の分野で出てくるがC3の化合物。グリセリンの1つの-CH2OHを-COOHに変えたものがグリセリン酸。

GAP(グリセルアルデヒドリン酸):グリセルアルデヒドはグリセリンの1つの-CH2OHを-CHOに変えたものなので、C3化合物。グリセルアルデヒドのリン酸エステルがGAP。

C3植物、C4植物はCO2固定後に生成する化合物の炭素数により決定。