夏休み親子ボードゲームジャム2021in福岡(2日目)を実施しました!(1)

このnoteは、夏休み親子ボードゲームジャムin福岡の様子を報告したnoteの2つ目の記事です。よければ、1日目の様子を報告したnoteからご覧ください。

さて、1つ前のnoteではボードゲームジャムの1日目の様子を報告しました。いよいよ2日目はゲーム制作のセッションです。前日から台風が福岡に接近している中での開催で、開催の可否すら危ういといういろんな意味でドキドキしながら当日を迎えました。

無事に開催できて何よりでした。このnoteでは制作物に関しては次に書く予定のnoteに譲りまして、2日目がどのように進んでいったかを書いていこうと思います。

それでは2日目の様子をご覧ください!

2日目スタート!

先にも書きましたが、ちょうど当日の未明に台風9号が九州に上陸していまして、進路次第では開催も危ぶまれていました。当日の朝7時の時点で判断しますという連絡を夜中のうちに参加者の皆さんにし、ドキドキしながら布団に入ったのですが、朝6時に目を覚ました時にはすっかり台風が過ぎ去っていて、安堵しました。

さて、1日目から会場をアフタースクールび場にうつしましての開催になりました。前回から2週間ほど時間が経っていましたが、子どもたちのモチベーションはなんとか保たれていたように思います。

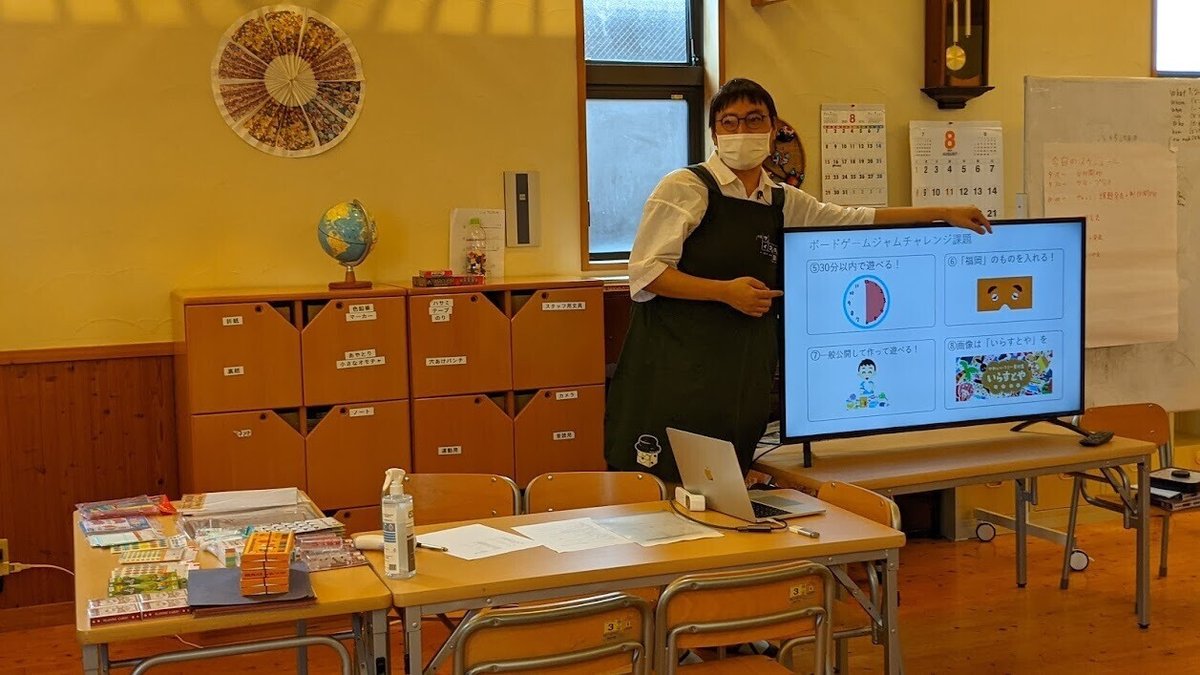

2日目は朝9時30分から開始し、17時までという長丁場のスケジュールです。最初に皆さんに集まってもらい、改めて今回のボードゲームジャムのテーマの発表を行いました。

ここでは、ゲームジャムでは一般的になっているチャレンジ課題の発表と、グループ分けを行いました。

チャレンジ課題は通常10個程度設定され、参加者に努力目標として示されるものです。「テーマ」は基本的にそれに沿って制作してもらう必要がありますが、チャレンジ課題は「取り組めたら取り組む」くらいのやや緩めの縛りになっています。

実はここも「創造性」を刺激する環境要因の1つとして考えていまして、単に「自由に作ってください」というよりも、適切な条件や制約を課すことで創造性が賦活することが明らかになっています。ここでは、ゲーム制作の中で取り組みやすいものを全部で8つほど盛り込み、各グループの制作がクリエイティブなものになるようにしてみました。

チャレンジ課題の発表のあと、1日目から2週間の間に親子で考えてきたこと(家事に関する関心領域)をもとにグループ分けを行い、制作がスタートしました。

ボードゲーム制作の様子

実は、僕自身がファシリテーターとして親子のボードゲームデザインのお手伝いをしていたこともあり、全体としてどのようなペースでゲームデザインが進んでいったのかを完全には把握していません。とはいえ、初めの2時間(各グループがお昼休憩に入る)までにゲームの大枠ができていました!!これには大変驚きました。

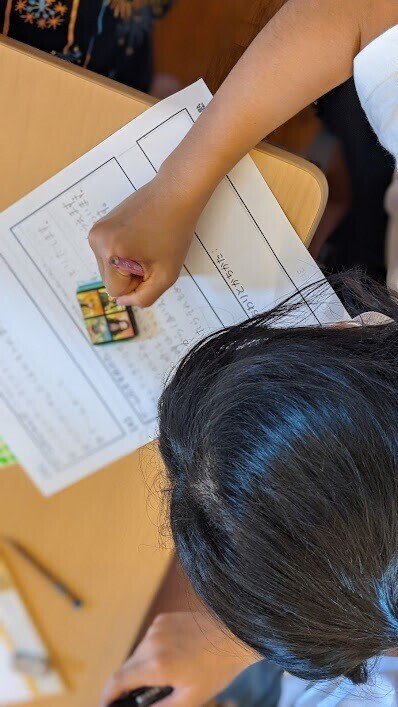

ここでは制作中の写真をお見せしたいと思います。

中学生2人と小学校中学年の2人のチームです。ホワイトボードを使って、考えたゲームを説明するべく書き込みを行っています。後から聞いたことですが、ゲームシステム0から1を作るところは、中学生が中心になって考え、そこから各カードの効果などについては実際に手を動かしながら話し合う中で小学生の2人も積極的に意見を出して作っていったようでした。

また、中学生の保護者として大学生のお兄さんが参加してくれていたのですが、ともすれば、中学生と小学生の対話が断絶しそうなところ、大学生のお兄さんがうまいことファシリテーションをしてくれていました。大感謝!

後半はそれぞれ手を動かしながら、カードを作っていっていました。ときどき爆笑が起こっていて、なんだか不思議でしたが、微笑ましかったです。

こちらは小学校中学年の子どもたちが中心のグループです。

ファシリテーターをしてくださった、ゲームデザイナーの人が子どもたち(親子)の話を丁寧に聞いてくださっていました。

子どもたち同士でゲームの中でしたいことが分かれてしまっていたということですが、うまくその対立を調和させて1つのゲームとして作り上げるところまでできていました。

こちらもカードのアイデアを出すときにはホワイトボードを使ってまとめていきます。子ども自身でイニシアティブをとって「前に進めよう!」という感じがしてすごくいいですね!

どうしたらゲームをもっと良くできるかな?自主的に自分たちでテストプレイをして改善していこうと話し合いが行われました。

もう1つ別の部屋では、子どものはっきりとした意見をもとにゲームデザインの方向性を決め、「えいやっ」とゲーム制作が進められていました。

こちらのグループは、「いろいろな家事」に注目していたようなので、そのいろいろな家事を包括できるようなゲームを考えていたようでした。1つ前のグループもそうでしたが、ゲームデザインの力でこういうふうにいろいろな(ともすれば)意見を持った人の中庸を探っていくことができるというのはすごく面白いですね!創造的な解決がまさに行われた!という感じがします。

ゲームデザインの中の曖昧な部分をファシリテーターが言語化して、子どもたちから意見を引き出している様子です。ゴールありきの学習場面ではなくて、子どもたち・親子と一緒に作っていく感じがすごくしました。

先に書いたようにゲームデザインの時間、僕自身も親子のボードゲーム作りのお手伝いをしました。

2週間の間にA4用紙2枚にびっしりアイデアを書いてきてくれていて、子ども自身でも色々調べて調べて臨んでくれていました。アイデアを形にしていくお手伝いは、とことん子どもに耳を傾けないとと思っていましたが、それと同時にお母様から適切に聞いてくださったりしてくれたので、曖昧模糊としたところからだんだんと子どもの中で形がはっきりしていき、それが僕とも共有できるところになっていくのが面白かったです。

ときどき、全体の様子を見るために席を離れながらではありましたが、子どもがときおり苦悩したり、スッキリして取り組んだりする様子を見ると、自分自身も同じようにゲーム作りでそういう過程を踏んでいることを思い出して、この体験が子どもにとって良い体験であって欲しいなと心から思うところでした。

相互テストプレイの様子

嬉しい誤算というかなんというか、各グループの制作はとてもスムーズに進み、最初のモックがあっという間に完成できていましたので、当初の予定にはなかったのですが、「グループ間の相互テストプレイ」の時間を設定することにしました。

相互テストプレイに向けて、他のグループの子どもたちに「ゲームを説明する」ためにまたファシリテーターの手を借りながら、シートを完成させていきます。

ゲームの流れを大きな模造紙に書き出したグループもありました。

時間にして15時から相互のテストプレイを開始しました。最初は保護者の方がグループに残って、別のグループから来た子どもたちにゲームの説明をします。保護者の皆さんも参加者の一員、しっかり話し合いに参加してくださって、十分にゲームの説明ができるようになっていたようでした。

後半は、子どもたちが他のグループの子どもたちにゲームの説明をして遊んでもらいました。自分たちのゲームが受け入れられるかな?面白いって言ってもらえるかな?きっとドキドキの体験だったのではないでしょうか。

実際、プレイ後には「感想」と「フィードバック」がなされ、感想の中ではお互いのゲームについて「面白かった!」という声が多く挙げられていました。子どもたちも嬉しそうでした。

ボードがわっと広げられているのを見て、遊ぶ前から「面白そう」という感想が溢れたり、なかなかにボードゲーム作りが「わかっているな」とニヤリとする場面もありました。

ボードゲームジャム終了

予定にはなかった相互のテストプレイですが、ほとんどの子どもたちが自分たちの作ったゲームを他のグループの子どもたちに遊んでもらい、また、他のグループの子どもたちが作ったゲームを自分たちがプレイするという体験ができました。

そんなこんなであっという間にクロージングの時間になってしまいました。欲を言えば、「フィードバック」を受けて、子どもたち・親子のグループで作ったゲームがさらにパワーアップするところも見てみたかったのですが、半日という時間的な制約の中ではここまでかなと思います。

最後に子どもたちに各グループで作ったゲームについて少しずつ発表をしてもらい、ワークショップをクロージングしました。

このワークショップの目的は、「子どもたちの創造性を育むこと」にあります。ワークショップ中の子どもたちの様子については、細かく見れていないところも多いので、(研究としては)これからビデオを見直すなどしないといけないのですが、それにしても新規性のある面白いボードゲームがこの短時間の間で生み出されたことは、子どもたちの創造性が発揮されたことの1つの証左であると思います。

次のnoteでは、子どもたちが作ったボードゲームについて紹介していこうと思います。それでは3つ目の記事もどうぞご覧ください!