とある民間伝承が残った土地•後編【創作】

◆私は単なる余計な好奇心を満たすために、この「怪談」を追っている。

●あたしは思い出のあの子との再開を期待して、この「怪談」を追っている。

*俺は今は亡き親しかった人へ土産話をするために、この「怪談」を追っている。

💻実話怪談『穴あき人間』

※2024年4月1日に、怪談系Youtuberの元に投稿された実話怪談。

僕は山や森を散策して一眼レフで撮影するのが趣味で、それをXやInstagramとかに投稿しているんです。結構、人目につかないような、穴場って言うのかな。山林で偶然見つけたものを撮影することが多いですね。

その日も●●県の山林を探検していました。正確には淵背町長束山地区って所なんですけど。山を歩っていたら開けた場所が出てきて、沼っぽいのを見つけたんですよ。

水も綺麗で、カモシカとか、野鳥のモズなんかがそこで水浴びしてるんですよね。長束山地区の山に住まう野生動物たちの憩いの場。そんな印象でした。沼の淵に沿って散歩していて向こうを見たら女性が立っていたんですよ。

「うわ!」って叫んじゃいまして。だって音もなく突然現れたんですからね。その女性の、出立を見たんですけど、感じたんですよ。拭いきれない違和感を。

細身で若くて、年齢でいうところの18歳くらいだったと思います。長髪は絹のように綺麗で、肌は大理石のように白かったですね。でも、羽織っているものが着物だったんですよ。それも、江戸時代の農村の娘が着ているような、あれです。

女性は終始私に向かって、微笑んでいました。特に何をするわけでもなく。後、言い忘れたんですけどその人、よく見たら影がなかったんです。加えて一見しただけで、この人は生きてる人間じゃないって分かるものがありました。

胸の辺りに、握りこぶし大ほどの

まっ黒い穴が空いていたんです。

その穴からヒビっていうか、血管のようなものって言った方がいいのかな。それが細かく何本も、何本も、出ていたんですよね。そしてその穴から赤黒い液体、恐らく血液のようなものを噴き出しながら垂れ流れてたんです。猟銃で胸を打たれた人が微笑みながら立っている、異様な光景でしたね。

何だか気味が悪い。目の前にいるのは絶対やばいやつに違いない。そう思ったんでね、僕は脇の茂みへに早足で逃げたんです。

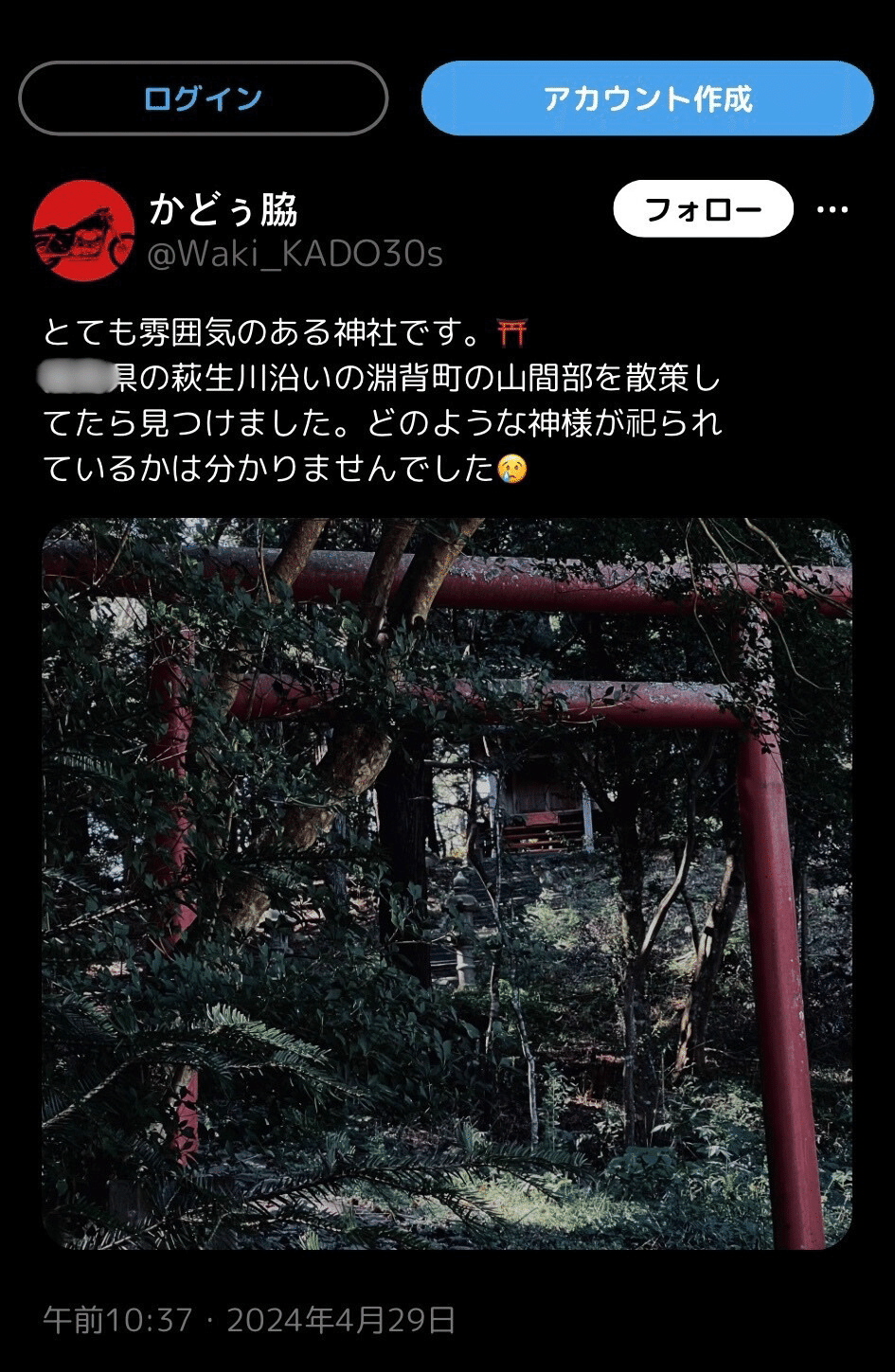

木の影から女性の姿は確認できたんですけど、相変わらず微笑んだ顔でこちらを見てましたね。早足で奥へ奥へと進んでくと、廃神社を見つけました。

「さっきのもしかして、ここの神様?」

と直感で思ったんです。実際に沼で見た女性がそうかは分からないんですけど、もし神様だとしたら逃げるなんて失礼なことしたなって思って。

その廃神社を一眼レフで撮りました。

いつもなら、XやInstagram、TikTokとかありとあらゆるSNSに投稿するんですけど、今回はXだけにしました。何だか曰く付きだと思ったので。でも、この神社を探している人がいることも考えた上での決断でした。

あと、これもその神社を探している人のために言っておくんですけど、確かあの神社『おしろ明神』って名前です。鳥居の入り口から向かって左脇の草地にそう彫られた四角形の石が転がってたんです。見えにくかったですけどね。

赤色の背景にオートバイのイラストが描かれているアイコンで、『かどぅ脇』っていうユーザー名なんでね。よかったら、探してみてください。

だから、忘れちゃ可哀想なんですよ。語り継がないでいかないと、浮かばれないんでね。

◆●*忠琳寺

淵背町の東側に佇む忠琳寺。

宗派は天台寺門宗で、平安の頃からある歴史のあるお寺である。後から知ったことだが、本堂に安置されている本尊である木製の十一面観音像は、町の指定文化財になっているのだそう。そのため、仏像オタクや寺社仏閣巡りが好きな人の間では割と知られているのだという。

駐車場でタクシーの運転手、小倉稔さんにお礼を言って別れて奥の正門へと進む。小倉さんの話によるとこの忠琳寺は2019年に一部改修工事を施行したらしい。そのためか、お寺の外観や内装が新築の建物のように感じた。

ここへ来る途中から、パトカーとオートバイに乗った女性がタクシーの後ろをついてきていたのだが、まさか本当に目的地が一緒だったとは。まるで映画のワンシーンのようだったが、別に自分が犯罪を犯していた訳ではなかったので安心した。

茶髪のショートマッシュで、目が綺麗な女性。一見すると男性にも思える。

まず駐車場に私が、2番目に女性がパトカーと一緒に到着した。そして更に、水色の軽自動車がやってきて、男性が降車した。驚くのは、その方が絵本フリーマーケットで会った方だったことだ。長めのストレートヘアに、縁なしのメガネ。正直パッとしない印象だが、どこか優しそうな雰囲気を感じるあの方だ。

「おっ、蒲田くん!ごめんね集合場所変えちゃってさ。」

「あなたは、絵本作家の………。」

その場に揃った三人は驚いた顔で互いを見る。

どうやら全員、件の人柱伝説を追っているらしかった。事情は違うものの目的は完全一致しているので、私、蒲田匠さん、秋妻一花さんの三人で本堂へ向かった。正門に入る前に、挨拶として一礼をする。

「そういえば、人柱伝説のおしろ明神って土手にありますよね?伝承では山の中にあるんじゃなかったでしたっけ。」

「河川敷にあるのは戦後期に作られた新しいものです。本物とされるものは伝承とされていましたが、その長束山の中で謎の神社を見つけたってXに投稿をしているのを見つけたんです。それがこれ。」

おどろおどろしい雰囲気を纏っている反面、どこか神聖な印象を感じる。私と蒲田さんとの会話に秋妻さんが介入してくる。

「あたし、交通事故で記憶障害もちになっちゃったんですけどこの投稿を見て思い出しました。ほんとに不思議です。それに幼少期、ここで着物を着たお姉さんと遊んだことがあるんです。」

懐かしいなぁ。と言って秋妻さんは更に続ける。実は蒲田さんも幼少期にその女性と遊んだことがあるそうだった。現実的には行方不明って扱いになっていて、その女性の正体は分からないままだったが、至福な時間だったとあの頃を振り返っていた。

恐らく、町立図書館で神崎母娘が言っていた「おしろ」なるものはこの女性で間違いない。私の前にいる二人も長束山で「おしろ」に出会っていた。

「思い出として閉まっておこうと思ったんですが事情がね。できちゃいまして。年が離れた高齢の方と知り合ったんですが、その方が亡くなりましてね。一緒にその女の人の正体を追っていて、真相に辿り着く前に天へと旅立ってしまいました。だから………」

「その人のために、女の人の正体を突き止めて土産話として墓前に持っていきたいと。」

蒲田さんは黙って頷いた。

「な〜んだ、そんなことなら最初に言ってくれれば良いのにさ。絵本の取材とか畏まらなくてもいいのに。よし、こうなったら最後まで付き合うよ。呪われちゃっても構わないからさ。」

「興味本位で始まった調べ物がここまで来るとは思いませんでしたね。僕も、秋妻さんに倣って付き合います。」

夕陽が空に散らばる雲をドラマチックに照らし出す。私達からは綺麗に見えるが、雲からしたら眩しくて堪らないかもしれない。

私達三人は『長束山に現れる謎の女性』が何なのか、人柱のおしろの霊なのかを突き止めるという共通の目的のもと、団結した。とはいっても誰もそんなこと口にしてないので実際にそうなっているのかは分からない。

この先に待っているのが、私達が望む答えなのか。どんなものにしろ、私達の歩む足が正門の外へ引き返すことはなかった。

「どうも、おばんです。」

忠琳寺の住職、淡島源一郎氏は本堂前を竹箒で掃いていた。私達が挨拶をすると細く笑んで深々と一礼した。最初に人柱伝説について話を切り出したのは、蒲田さんだった。彼は背負っていたリュックから資料が溢れた赤色のクリアファイルを取り出した。

「実はお尋ねしたいことがありまして、萩生川の安庄土手に伝わる………あっ!」

蒲田さんの手元が狂って、持っていたクリアファイルが落ちた。中に入っていた紙の資料が散乱する。私と秋妻さんはすかさず拾うのを手伝う。それを見て、淡島住職は言った。

「とりあえず、中へどうぞ。お茶とお菓子を出しますのでね。」

20畳ほどの来客用の立派な和室。私達はそこへ通された。蒲田さんの資料を机の上に置くと、淡島住職は「見ていただきたいものがございます」と言って部屋を後にした。

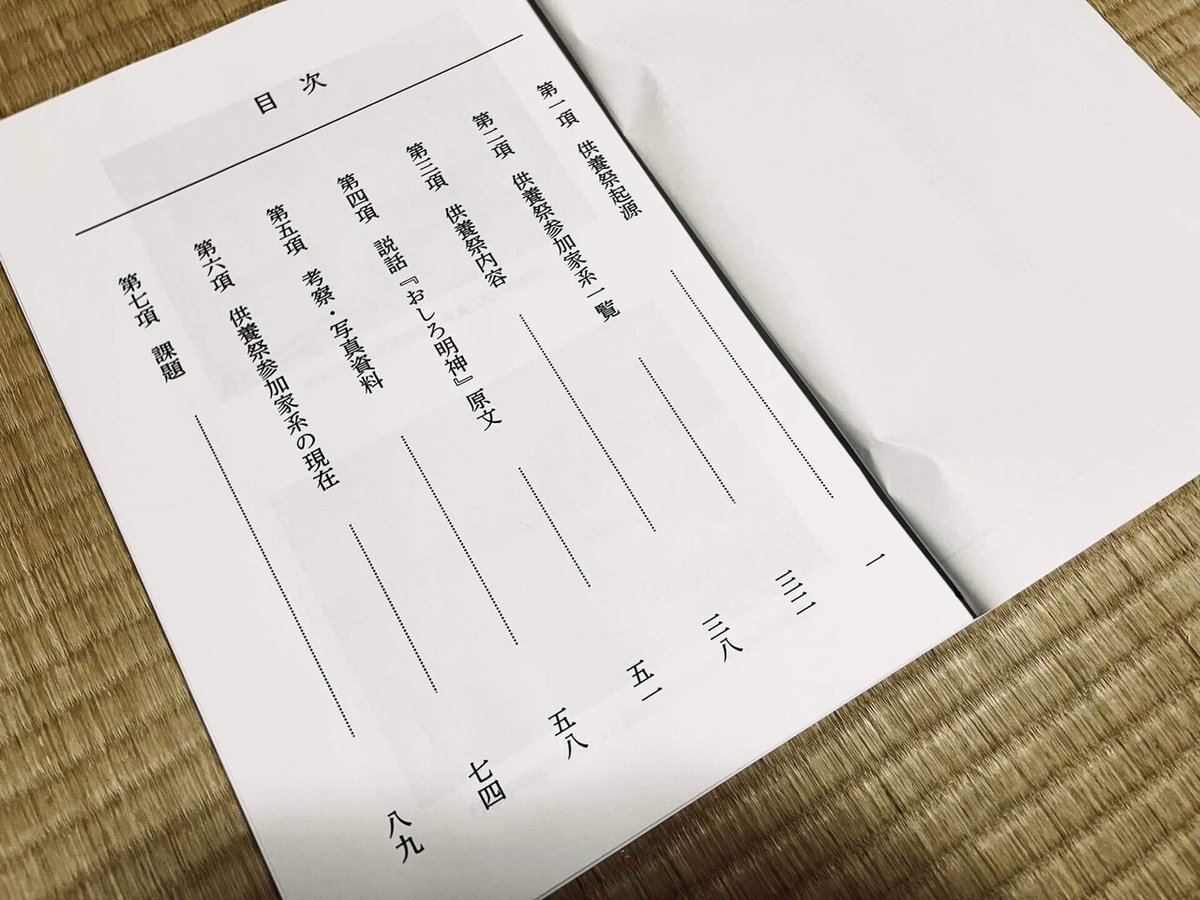

10分程して、淡島住職は分厚い紙の資料と漫画雑誌ほどの大きさの和紙製の箱を手にして戻ってきた。そして、資料を私達に見せた。

資料の名前は『伊原家供養祭要綱』。この地方一帯で肝煎役を勤めていた河原安左衛門によって書かれた本の要約であるという。追加の調査と資料の編集を行ったのは淡島住職だ。

◆●*伊原家供養祭要綱⑴

まとめると、この本は江戸時代にこの地域で起こったとある事件の隠蔽の全容について記されているのだ。そのとある事件とは何か。

時期は寛永14年、西暦1637年のこと。

徳川幕府3代目将軍、家光公が政治を行なっていた頃で、日本史上の出来事としては天草四郎が島原の乱を起こした年である。

元々、この土地は足利家や豊臣家までの戦国武将の落武者が住み着き、荒地を切り開いたり、この土地の金山を管理する鉱山業者(現在は閉山)と交流を重ねたりしたことで発展していった。

やがて豪農と呼ばれる大地主も出現し、人口が増えたことにより、分家もいくつか生まれて集落の祖となった。現在の淵背町の原形を確立したのは、『伊原家供養祭伝記』の著者である肝煎役安左衛門の家系、河原家だ。

この時代の淵背町は街道だった。江戸へ向けての大動脈ともいえる陸路で、参勤交代の大名行列の行き帰りや、物資の荷運び等で大変繁盛しており、「花の淵背」と謳われるほどに発展していたという。

この町に伊原吉光という名の若い猟師がいた。鉄砲の腕で右に出るものはおらず、馬の扱いにも長けていた。そのため小荷駄運びの仕事、伝馬役を頼まれることも多かった。

ちなみに、伝馬役とは大名の参勤交代において荷駄運びをする人々のことである。宿場から次の宿場へリレー方式で荷物を運び、決まって移動先の宿場町の人々が伝馬役を担うことが義務付けられていた。

また、吉光は淵背町や周辺の村々へも貢献的であった。近隣の家屋が地震などで破損すれば修繕の手伝いに駆けつけ、子供が迷子になったとなれば先陣を切って捜索を行った。

「困っとる奴がいりゃ、何とかせにゃいげねぇ。」

淵背町において、吉光はなくてはならない存在だったのだ。

吉光は橅吉という名の5歳の息子との二人暮らし。妻の薫は2年前に病死している。薫と吉光が愛情と自立性を教え込んでいたことにより、橅吉は丈夫にすくすくと育った。肝煎役の安左衛門とは伝馬役を頼む間柄で親交があったため、狩猟で留守をする間に子守を頼むことも多かった。

吉光と橅吉の生活になくてはならない人物はもう一人いる。それは幼馴染のような間柄のキネという女性だ。薫の実妹にあたり、幼い頃からの付き合いがあった。面倒見が良くて作る飯が美味い。変に女性らしくない性格と振る舞いから、吉光は彼女を気に入っていた。また末っ子で年下の家族に憧れがあったせいかキネは子供好きだった。安左衛門に次いで、橅吉の遊び相手や子守りを積極的に行っていた。

また、作りすぎた晩飯をお裾分けにきたり、キネから「夕飯を食べに来ないか」と二人を誘うこともあった。妻亡き後の伊原父子を常に気にかけて支えていたのだ。暮らしはそこまで裕福ではなかったが、吉光と橅吉は慎ましく幸せな生活を送っていたという。

ある日のこと。長束山の部落の人々から猪が大量に現れて畑を荒らされて困っているので、退治してほしいと頼まれる。そのためには4、5日ほどかけて猪が水浴びに来るニタ( 山の中腹の窪みに自然に雨水が溜まって、沼のようになったもの )に張り込んで野宿して待つ、ニタ待ちという猟法を取る必要があった。時期的に冬場なため、過酷な仕事であることが想像できたが吉光は、

「わがった、いまから支度するべ。」

と言って快く受け入れた。このタイミングで安左衛門から伝馬のお達しが来ることも頭によぎったが、うだうだ迷っている暇はなかった。

「困っとる奴がいりゃ、何とかせにゃいげねぇ。」

「お父、どこさ行くけ?」

「仕事で長束山まで出かけるでな。おまえはおキネ姉ちゃんのとこで留守番しとってくれ。」

「嫌や、嫌や。すぐ帰ってきとってや。」

「何泣いとるがやぁ。おまえも鉄砲撃ち吉光の息子じゃ、あぐらかいてどーんと待っとれ。」

寂しそうな顔で自身を見送る橅吉をキネに預けて長束山へ出かける吉光。「気ぃつけてや!」と叫ぶキネ。吉光は振り返ってスゲ傘を脱帽し、キネと橅吉に向かって手を振った。生きているキネを目にするのがこれが最後だとは知らずに。

「この辺りで張ってみっぺ。握り飯が尽きないうちに猪が来りゃあ良いけどなぁ。」

長束山のニタに到着し、程よく離れたところに穴を掘ってそこに隠れて猪を待っている吉光。冷たい冬の始まりの風が、彼に襲いかかる。

*

その頃、淵背街道ではキネの家に安左衛門が訪れていた。

「吉光はどこさ行った?ご伝馬のお達しが来たんだけんど、知らんかい?さっき、家さ行ったけんど誰もおらんかったんでな。」

「長束山で猪増えで困っとるって頼まれて、ニタ待ちして退治するって出かけとります。」

「そりゃ大変じゃ。もう時期盛岡のお殿様がお通りになる。小荷駄用の馬を十頭から二十頭のお達しだべ。間に合わん、なじょしたら……。」

吉光が家にいない、最悪のタイミングで伝馬のお達しが来た。吉光の脳裏をよぎった嫌な予感が当たってしまった。困り果てた安左衛門を見たキネは提案した。

「今からあだしが、長束山へ吉光を迎えに行きます。ニタの場所も聞いとったから、何ぼか知っとります。」

そう提案すると安左衛門は胸を撫で下ろした。

「ほんとにすまねぇだ。頼んでこげなこというのもあれだけどや、気ぃつけてくれな。」

「気になさらんでくだせぇ。こんでも花の淵背育ちの女ごです。そうや、橅吉をよろしくお願ぇします。一人じゃ寂しいけん。」

橅吉は安左衛門の家で預かってもらうこととなった。寂しがる橅吉をキネは力強く抱きしめ、頭を撫でて安心させる。

「帰ってきたらお父とおらと三人で、凧上げでもして遊ぼうな。それまで、えぇ子にして待っとるんやぞ?」

こうして、吉光の後を追うようにキネも長束山のニタへ向かった。

「吉光やぁ〜、伝馬の割り当てだぁ〜。おらキネだぁ〜。迎えに来たど〜。」

長束山に入って数時間後。日が暮れてきたので松明をつけて、暗い山林を歩んでいる。自分の周囲は暗闇。物怪が出てくるかもしれない、何が起こるかわからない、とてつもない恐怖。足もすくみ出し、焦燥感ばかりが込み上げてなかなか前に進めない。ニタの場所を把握していても、この闇の中では無意味に等しい。先程まで吉光の名を叫んでいたが、恐怖が勝ってそれもできなくなった。

夜が更けてきて周囲が明るみ始めた頃、キネはニタに辿り着いた。ニタの話は吉光や淵背町の住人から小耳に挟んでいたが、自分の想像よりも大きかった。湖にも思える。

吉光に迎えに来たことを伝えるために、キネは声をあげて叫んだ。

「吉光やぁ〜、伝馬の割り当てだぁ〜。おらキネだぁ〜。迎えに来たど〜。」

叫びだけでなく、松明も振ってみる。

「吉光やぁ〜、伝馬の割り当てだぁ〜。おらキネだぁ〜。ここだやぁ〜。」

*

穴に隠れて待ち続けたことにより蓄積した疲労感と、夜の山での野営の不安感から吉光は精神的に追い詰められていた。加えて、冬風の寒さが疲れた体を蝕んでいる。

「早う、風呂に入りてぇ。猪はまだ来んのか。」

やがて、自身が狐狸に化かされているというあらぬ妄想もしだした。吉光の精神状態は極限に達してしまった。

「…………やぁ〜、…………だぁ〜。…………キネだぁ〜。…………だやぁ〜。」

聞き慣れた、幼馴染のキネの声が聞こえる。穴から顔を少し出してみて辺りを見渡すと、遠くに松明を振る人影が見える。

「こないな山奥に、しかも夜更けに、キネが来るはずねぇべ。それに長束山にタチが悪りぃ化け狸が出るって噂だべ。俺を化かそうたってそうはいかねぇ、鉄砲でぶち抜いたる。」

吉光は表情を曇らせ、鉄砲にモンメの弾を詰め入れた。先程よりも周囲は明るんできて、キネはもう一度声を振り絞って声ををあげる。力一杯振った松明はまだメラメラと燃えている

「吉光やぁ〜、伝馬のお達しだぁ〜。おら、キネだぁ〜。ここだがやぁ〜、鉄砲ぶつなよぉ。」

「こんの、化け狸めが!覚悟せぇ!」

ダンッ!というけたたましい銃声がニタと周辺の木々にこだまする。人影は空気を切り裂くような悲鳴をあげて崩れるようにばたっと倒れた。

「ざまぁねぇ。俺を倒そうったってそうはいかねぇぜ。」

倒れた獲物のもとへと駆ける吉光。ほぐれた緊張感と安堵感から足取りが軽い。頭上では夜明け鴉がガァガァとやかましく鳴いている。

見覚えのある衣装、幼い頃から何度も見た愛らしい綺麗な顔。絹のように滑らかな髪と、雪のように白い肌。

「嘘じゃ、キネだぁ………キネでねぇが。」

髪を振り乱し、朱に染まったまま倒れている。吉光が撃った弾はキネの胸から背中を貫通していた。吉光は腰を抜かさんばかりに驚き、昔からの良き友ともいえるキネを抱き抱えた。

狂わんばかりに泣き、叫び、悲しみに明け暮れた。亡き最愛の妻の次はキネが死んでしまった。しかも、俺のこの手で撃ち殺してしまった。

「キネ、目ぇ開けでけろぉ……頼むぅ。」

「………吉光、や。」

倒れたキネの口から微かな声がする。驚いて顔を見るとキネは薄ら瞼を開い吉光を見ている。良かった、まだ生きていた。………と信じたかったが弱々しくはにかんだ顔を見て、再び絶望感に駆られる。駄目だ、もうキネは助からない。首筋が冷たかったのは冬の寒さのせいじゃなかった。

「すまねぇ、俺が鉄砲で撃ったばかりに……。」

「気にしねぇでくれ。吉光は何も悪ぐねぇ、誰も悪ぐねぇから。それよりおらが死んだら橅吉を立派に育ててくれや。約束だけぇ……な。」

「おい、しっかりせぇ!」

「そんなくっつかんといてやぁ……姉様が妬いちまうよ。大丈夫、大丈夫、おらは死んでも姉様と二人でおてんとさまんとこで吉光と橅吉、見守ってるから……やぁ。あと、おらの……からだ、埋めっとこ……には、きれぇな、はな…………そなえてくれぇ…………、そんじゃ、吉光……達者で…………なぁ…………。」

キネは優しい顔で静かに息を引き取った。体が冷たくなったのは、冬の寒さのせいだけじゃない。頭上では先程よりも数多の夜明け鴉が、ガァガァとやかましく鳴き続けていた。

◆●*伊原家供養祭要綱⑵

「キネの体を鳥獣どもの餌にする訳にはいかねぇべ。山、下りよう。」

背中に冷たくなったキネを乗せて、蓑を2枚かける。それは野生動物から守るためもあるが、街道へ戻った際に人目につかないように隠すためでもある。帰り道が過酷に感じたのは道が険しかったからではない。涙が止まらなくて視界が何度も狂いかけたから。桶が満杯になるほどの量が流れた気がする。

「おっ、吉光でねぇが。帰りが早いのぅ、背負ってんのは猪がや。」

安左衛門の屋敷の裏口からこっそり入り、名前を呼ぶ。そして殊の顛末を伝える。

「誠に無念じゃ。そしてこのようなこととなったのはわしの責任でもある。」

「名主様、どういうことでございましょう?」

「実はおぬしが長束山へ赴いていた頃、不運にも伝馬のお達しが来たのじゃ。それゆえに気が動転しておってのぅ……。」

「名主様、それはもしや……」

「左様、そのもしやじゃ。お主を迎えにキネを長束山へ行かせてしまった。止めるべきであったものの、なんぼ悔やんでも悔やみきれねぇ。」

「名主様、お顔をあげてくだされ。悪りぃのは獣と撃ち違えた俺です。只今より、この罪深き足で奉行所へ参らんと存じます。」

不慮の事故とはいえ、自身の罪を重罰をもって償おうとする吉光。奉行所へ赴けば、間違いなく下手人刑( 財産の没収を伴わない、庶民に適用された斬首刑 )は免れない。すぐさま安左衛門は吉光を引き止めた。

「吉光や、おぬしは花の淵背にはなくてはならん男じゃ。部落の皆の役に立っておる、みすみす死を与える訳にはいかん。それに奥座敷で愛らしく眠っておる橅吉はどうする?幼くして父親を失くすのだぞ?ここはひとまず、忠琳寺の和尚様に相談してみようか。」

伊原吉光と安左衛門。加えて仕事の関係で交流があった親友の秋妻三郎太を呼んで殊の顛末を話し、三人で忠琳寺の和尚の元を訪ねた。

何か良い方法はないか。事情を一通り聞いた和尚は言った。

「それでは、キネ殿の死因は熊に襲われたこととして本寺で懇ろに弔い、埋葬すると致しましょう。吉光殿は高野山に登り、御仏の袖に縋り、罪の償いを行うように。只今、高野山に添え状を書くゆえ、ただちに……」

「待ってくだされ、和尚様。橅吉は、残された息子はどうすれば………」

仏門を叩き身の罪を清める代償は、橅吉と生き別れることであった。それだけは和尚の助言をもらったとしても、簡単にできるものではない。

「確かに、おっしゃる通りですね。ではキネの弔いについては先の通りで、吉光殿は仏の道を歩まず橅吉を一人前に育てあげることに従事なさってください。………とは言いましても、役人か誰かしらに真相を暴かれないとは言い切れません。そのためにも気休め程度の策を考える必要があります。」

「近頃、風の噂で徳川幕府に一揆を起こした農民たちがいたようです。そのせいでございましょうか、役人たちの庶民に対する監視の目が以前より厳しくなっているそうです。このことが表沙汰になったり幕府の役人に知られようものなら、吉光には死よりも恐ろしき重罰が待っていることでしょう。ご子息殿の身にもどのような惨状が待っていることか。」

「そのような事情も踏まえて、キネの死の真相がより表沙汰にならないよう、説話を作るのです。こういうのはいかがでしょう?」

慶長の頃に行われた萩生川の築堤で、神通力により堤防を強固なものにするために若い娘が人柱となった。堤防は完成したが、若い娘の祟りともいえる不幸が村を襲う。

怒りを鎮めようと、その娘が嫌なことがあるとよく訪れていた長束山のニタの近くの林に社を建てて、寛永の現在も鎮魂のために祀っている。

人柱・オシロ伝説の誕生した瞬間である。熊に殺められたという虚偽に加えて、真相が役人か誰かしらに勘づかれた時のための作り話。奉行から下される死罪から吉光を守り、橅吉が父親を失わないリスクを低める気休め程度の嘘。

「私もこのような提案を致しましても、仏門をくぐった身。誠を申すならば、嘘をついて真実を隠し通す所業はできかねるのです。」

「それでも、この俺に力を貸してくださるのは何故でしょうか?」

和尚は一呼吸置いて、言った。

「吉光殿には本寺の修繕で助けていただいたご恩がございます。それに何よりご子息殿が気掛かりでございますので。私自身家族を失う悲しさは至極理解しております。ここは是非、恩返しも踏まえてお力添えをさせていただきたく存じます。」

こうして、伊原家、河原家、忠琳寺、秋妻家の4家でキネの死の隠蔽工作を行うこととなった。

加えておしろ明神の伝承が真実味を持つよう、長束山のニタの近くに社を建てた。その中にキネの遺骨の欠片を上等な布に包んで入れる。「人柱となった娘を祀る神社」とすることにした。そしてキネの要望通り、綺麗な一輪の花も一緒に添えたという。お墓を作るよりも、こうして神様として祀りあげたほうが世話になった彼女への恩返しにもなる。吉光にはそんな気がしたのだ。

隠蔽の内容についてまとめた書物は忠琳寺と秋妻家で預かることした。この4家で毎年、キネがなくなった命日に弔いのための鎮魂祭をひっそりと執り行う。そして、長い長い年月が流れる。

◆●*伊原家供養祭要綱⑶

「これが伊原吉光が死罪から逃れるために、予備対策として架空の人柱伝説まで作り上げて、隠蔽したことのすべてです。キネがニタ、とも呼ばれていますがね。」

真実を隠すために真実を作る。科学技術が発達している現在と違って、昔は伝説とされるような話でも人々は熱心に信じていた。やれ伝説、科学的にあり得ない話でも、本当にあった話なのだと疑う訳にはいかなかった。これが人柱伝説の下に隠されていたもの。

どこか違和感を抱いていたものの正体。秘匿にされていたのは奉行所からの厳罰を確実に免れるため。江戸時代あたりならともかく、現代においては隠す理由は無くなっている。

町立図書館で神崎母娘が人柱の娘おしろの霊を安庄土手ではなく、長束山で見た理由も想像ができる。それはおしろではなく、山中の沼地、話でいう所のニタで帰らぬ人となったキネの霊だったからである。おしろと勘違いしていたのは、単純にタクシー運転手の小倉さんと違って名前を聞けなかったからだろう。神隠しにあった殆どの子供は山で出会った不思議な女性の名前を聞けないまま、大人になった。

淡島住職の話が終わると、私たちは気になった点を質問をする。一番手は秋妻一花さん。

「私の家系、秋妻家はなぜ書物の管理を行なったのでしょうか?吉光自身が管理してもいいような気がするんですけど。」

「吉光はかなり多忙な毎日を送っていたので、ちょっしたはずみで紛失しかねないと思ったのでしょう。三郎太は街道の人々がキネの死の真相を勘付いていないかを監視する役割だったこともあり、街の動向には詳しかったのです。だから吉光は彼を見込んで保管を頼んだと思われます。」

真剣な顔で話を聞く彼女を見て、一つ考えていたことがある。秋妻さんが『かどぅ脇』さんの投稿した写真を見て、幼少期にキネの霊と遊んだことを思い出したのは本当に偶然だろうか。彼女は交通事故の影響で記憶障害を患っている。にも関わらず写真一枚で記憶がフラッシュバックしたことはどう考えても不自然であるような気がしてならない。

道の駅で若い女性や私自身が、突拍子もなく「猟銃」という言葉を口にしたのも。淡島住職の話により真相が分かった今なら説明がつくが、もしかしたらキネの霊が持っている非科学的な力、神通力なるものによって引き起こされたのではないか。

もしも幽霊が存在していたとして、危険度のランクがあるとするなら。キネはかなり特別な力を持った、ネガティブに捉えれば危険な幽霊なのかもしれないとも思える。

にわかには信じがたいが、やはり人柱おしろもとい、キネの霊が忘れ去られた怒りか、寂しさからか子供の行方不明事件を起こしているといえる。そんな憶測が思い浮かぶ。次いで私も質問をしてみる。

「淡島さんはこの町で子供の神隠し、行方不明事件が多発しているのはご存知でしょうか?」

「えぇ、存じ上げております。」

「先程のキネの死と何かしらの繋がりがあると思われるのですが、どう思われますか?」

「子供の行方不明事件に関しましては調べたところによりますと、行方不明になられたのが年齢が5歳から7歳くらいの、当時の橅吉と同じくらいの年齢の子供だったようです。私はまるで、橅吉を探してでもいるかのように思えます。」

「なるほど、これらの事件はいつ頃から起こっているのでしょう?」

「淵背町北警察署の方の話によれば、最初の事件は1968年に発生したそうです。これまでの行方不明児童の総数は167名に及びます。失踪期間が短いものの、事件が起これば地域一体となって捜索を行っていました。」

加えて、淡島住職は神隠し事件が発生した背景についても語り出す。

「キネの供養祭は江戸時代から明治時代後期まで行われてたそうですが、第一次世界大戦が始まった頃から行われなくなりました。戦争の混乱で4家ともそこまで行う程の余裕が無くなってしまったのです。1940年に第二次世界大戦が始まると、この淵背町にも戦火の火の粉が降りかかりました。強盗の集団がやってきて近隣の民家が荒らされたり、最終的には米軍機の空襲にも襲われ、本寺は火災に遭い、所蔵していた古い書物の殆どが焼失しました。」

「それによって、もともとあった供養祭の書物が燃えてしまったという訳ですね。」

「えぇ。ただ、人柱伝説の資料のみが奇跡的に残っていたようで、そちらだけが現在まで残ってしまいしました。戦火によりキネの話は忘れ去られてしまったのです。」

そして、キネの存在が4家はおろか、淵背町の人々から完全に忘れ去られたタイミングで子供の行方不明事件が多発する。

淡島住職はまだ口にしていなかった私の憶測を当ててしまった。キネは神隠し事件を起こすことによって、人々に自身の存在に気づいて欲しかったのだろうか。嘘の人柱伝説が民間伝承として伝わるだけでは駄目だったようだ。

今度は蒲田さんが質問をする。彼が気になっているのは忠琳寺と秋妻家以外の2家のその後だった。

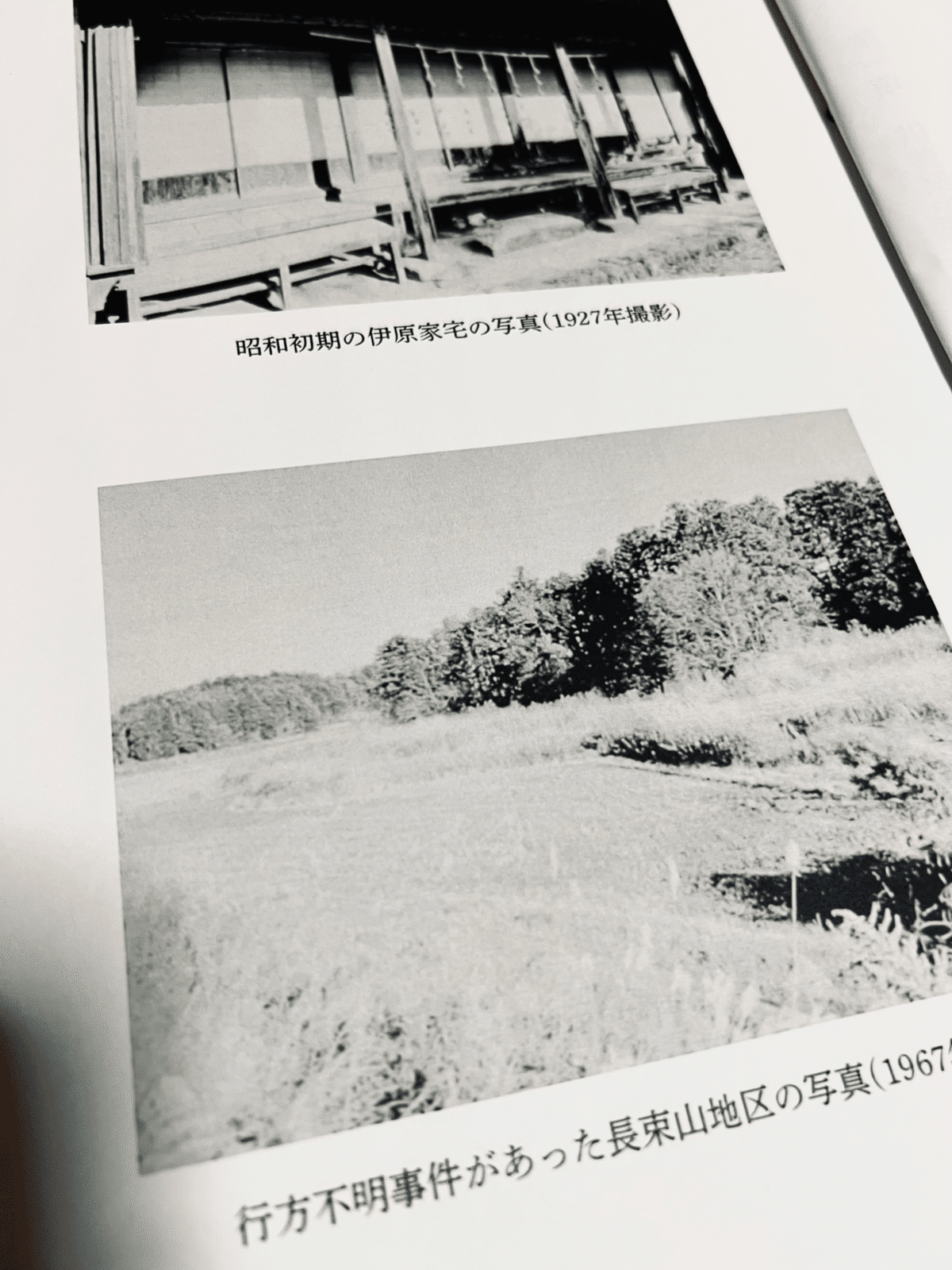

「………まず伊原家ですが1926年、昭和元年にこの淵背町を離れました。理由としてはその頃の伊原家の長男にあたる方が肺結核を患っていたことだったようです。」

「昔は結核は不治の病といわていましたしね。感染性もあるし、岡山の津山事件じゃないですけど結核持ちの人は煙たがられていたそうですし。それで伊原家は追放される形で町を………。」

「悲しい話です。残念なことにそこからの消息はまだ掴めていません。現在、日本のどこに身を置いているかは不明です。河原家も家業が大正初期に経営難に陥った末、家業が破綻して一族は日本各地にちりぢりとなったそうです。」

「一家離散ですか………。なかなかこちらも酷いですね。なんというか、キネの供養祭を執り行わなくなったことによって不幸に見舞われているような感じがしないでしょうか?偶然かもしれませんが。」

確かに、忠琳寺に至っては空襲によって火災に見舞われている。淡島住職もその可能性を否定しなかった。そんな中、一花さんは顔をくらませて両腕を組みながら言った。

「あたしの家系では何も起きなかったのかな?」

その答えはある程度想像できた。住職さんは軽く頷きながら言った。

「恐らくですが秋妻家では代々、家に伝わる昔話としてキネの話を語り継いでいたからではないでしょうか。キネの死を悼むことを形を変えて、江戸時代からずっと続けていた。無論、貴方にも伝わっていた。そうすることによって、不幸を免れることができたのでしょう。」

「成程、それだと合点がいきます。交通事故で長い間未完成だった記憶のパズルが今完成しました。淡島さん、今日は本当にありがとうございます。」

長束山でキネと出会い、祖父母から彼女について昔話として聞かされる。交通事故によってこの頃の記憶は一時的に消えてしまった。

が、忠琳寺を訪れたことによって、失くしてしまった大切な記憶を思い出すことができた。一花さんはとても嬉しそうな顔をしている。

突然思い出した原因が霊の力だって構わない。

もう大人だから会えないかもしれないけど、あのお姉さんのことが知れて良かったと、笑みを浮かべながら一縷の涙を右目から流した。

続けて話題は吉光の一人息子、橅吉の話に変わった。

「橅吉はキネの死の真相を知らないまま、大人になりました。吉光の仕事を継いで街道の娘と結婚をし、子供を二人授かり幸せな生涯を送ったと言われています。」

「供養祭には参加したのでしょうか?」

「吉光の手記には、供養祭に一度も参加させることができなかったと書かれていました。橅吉はキネのことを親しく思っていたようですし、そんな姿を見てか吉光は真実を打ち明けるのを躊躇ったのでしょう。」

彼のことを考えると複雑な気持ちになる。知らない方が幸せだったのか、知っていた方が気が楽になれたのか。誰も知り得ないことなのだろう。

戦時中に途絶えたとされるキネの供養祭は、もしかしたら吉光の没後時点で伊原家では行われなくなっていた。そんな可能性も浮上する。

通夜のような空気になったのを察してか、淡島住職は橅吉の逸話を話題に取り上げて、場を和ませようとした。

「余談ですが、橅吉は猫が好きだったようです。生まれ変わったら猫になりたいと言うほどに。もしかしたらこの長束町で暮らしている猫は、ひょっとしたら………」

言いかけたタイミングで「ピンポーン」と社務所のインターホンの鳴る音が聞こえた。部屋を離れる淡島住職に倣って、私達は後をついていく。

訪れたのは40代後半ぐらいの米原雅恵さんという女性だった。蒲田さんとは人柱伝説もとい、キネのことについて取材をした方で面識があった。

米原さんは落ち着きのない様子で、私達4人に一枚のチラシを見せた。

「うちの飼い猫、ブナを見てませんか?夕方に散歩に出かけたきり戻らないんです。」

◆●*新たなる行方不明

「社務所の裏側にはいましたか?」

「いませんね、お寺の周囲はどうでしたか?」

「同じです。一花さんと●●●●さん(私の名前)、社務所の裏側はどうでしたか?」

「こっちもいないよ!」

一応、チラシの情報を元に忠琳寺内外をくまなく探してみたが米原さんの愛猫、ブナ君を見つけることはできなかった。

「どうしましょう、僕らも捜索に協力しましょうか?」

別に体が疲れている訳ではなかったのでブナ君を探しに出かけることは可能だった。が、行方不明事件が多発している現状も踏まえてか、安全の配慮のため私達は捜索に介入しないこととなった。

「淵背町北警察署のお巡りさんや猟友会の方にも協力していただいていますので。みなさんもご協力ありがとうございました。」

時刻は20時を過ぎている。部屋に戻る前に私は宿泊予定の民宿に連絡を入れた。もともと夕方頃にチェックインするはずだったが、無駄な好奇心ゆえに夜遅くに到着することになりそうである。

電話に応対していただいた民宿の女将さんは私の愚行に目くじらを立てず、「焦んねくていいがら」と優しく深夜のチェックインを許してくれた。本当にありがたい限りだ。

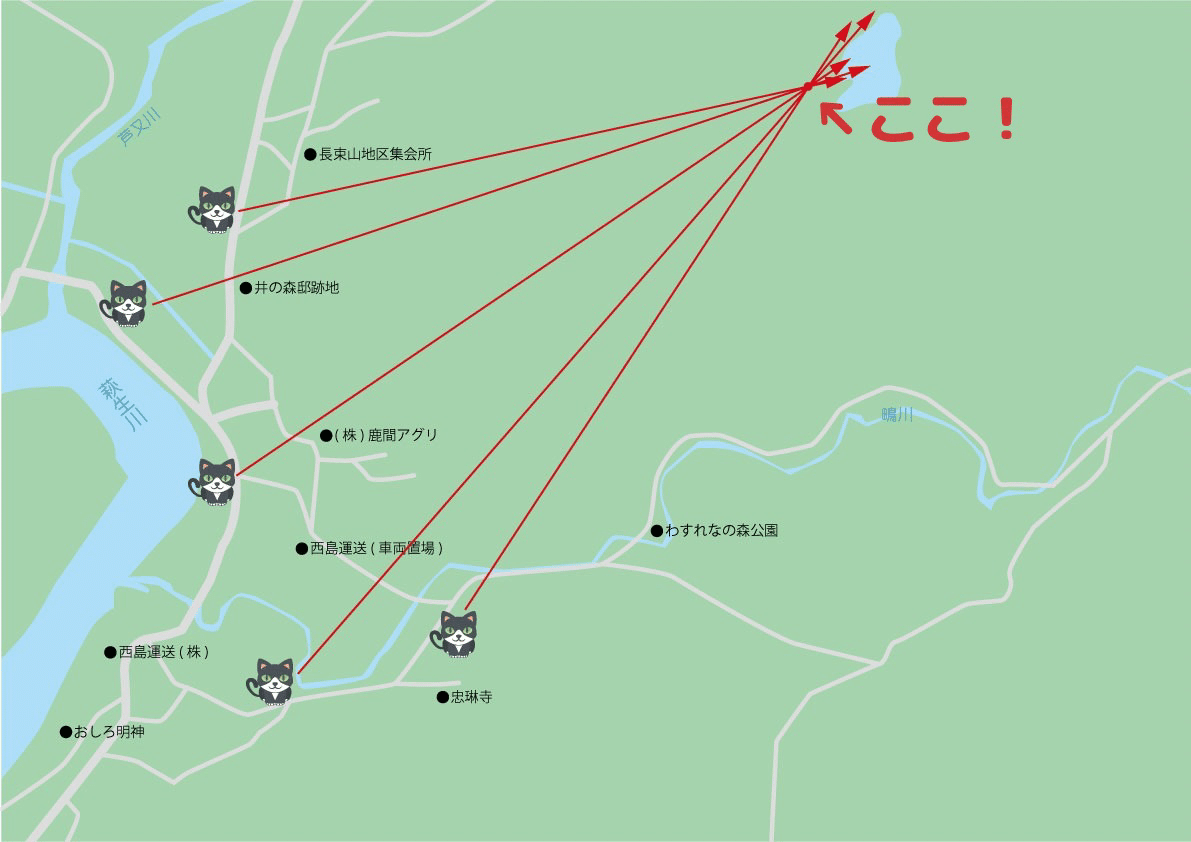

「先程の米原さんの登場で思い出したのですが飼い猫のブナは米原さん宅内外において、時折一定の方角を見つめることがあるようです。その方角の合流地点には謎の神社があった、という話を聞きました。」

蒲田さんはスマホで一枚の画像を見せる。それは米原さんの話を元に、ブナ君の視線の方角とその合流地点を地図上にまとめたものだった。

「その神社ってXに投稿されていた、あの神社ですよね?沼も近くにあるし。」

「蒲田君、それって………」

「馬鹿げた話かもしれないのですが、米原さん家のブナは本当に橅吉の生まれ変わりなんじゃないか。そんな気がするんです。だから、行方不明になったブナはもしかして長束山の中のおしろ明神にいる、もしくはそこへ向かっている途中であると考えられます。」

「大好きだったキネの骨が納めれている社へ向かっているという訳ですか。その可能性はありえますね。分かりました、私も米原さんや警察署の方々に連絡を取って捜索へ行って参ります。」

これまでに起こった現象の殆どは、キネとの因果があるもの。こうなった以上ブナ君の捜索には自身も介入しなければならない。キネの供養祭に関わってる家系の一介である故に責任感がある。そう言って、淡島住職は身支度を始めた。

「皆様、ひとまずはこの辺にてお開きにしましょう。●●●●様(私の名前)は私の車で送迎いたします。」

「淡島さん、●●●●さん(私の名前)は俺の方で宿泊予定の民宿の方へ送ります。夜も遅いのでくれぐれも気をつけて。」

「承知しております。そうだ、出発の前に最後にあれだけは皆様にお見せしておきましょうか。」

「あれ、とは?」

淡島住職が『伊原家供養祭要綱』と一緒に持ってきた和紙製の大きめの箱。それを開けると、中には木製の額縁に収められた古い絵が緩衝材に守られて入っていた。私は住職さんの許可を取って、スマホで写真を撮った。

長髪を結った女性と、小さな男の子が手鞠をして遊んでいる絵。水墨画とは違う、筆で描かれた緩いタッチの絵。左端の方には拙いくずし字で短文が書かれている。全く読めなかったが、名前らしき字が書かれている箇所は何とか読めそうなので音読してみる。

「原……庄、門?これを描いたのって……。」

「この俳画は安左衛門の次代、河原庄左衛門がキネと橅吉を描いたものです。」

俳画。日本画の一種で、俳句を題材にした句と共に添えられる簡略な絵のことである。有名なところだと江戸中期の俳人、与謝蕪村の「岩倉の狂女恋せよほととぎす」という句と共に添えられた『紫陽花にほととぎす図』があげられる。他にも幕末や明治の頃だと、岩波其残の作品のような可愛らしい作風の俳画も有名である。

河原庄左衛門は芭蕉らのような名人に比べると才は乏しかったが、俳句をこよなく愛し、嗜んでいたそうで先述の蕪村などに影響を受けてからか俳画も何点か描いていたという。眼前の可愛らしい俳画もその作品群の中の一つである。くずし字で書かれている俳句を淡島住職が読み上げる。

早死(はやじに)の女(むすめ)に似たり細雪

キネが亡くなったのは初冬の頃。

「細雪を見ると、不慮の事故で亡くなったキネに似ていると感じる」という意味の一句である。白くて綺麗なのは、彼女の容姿を彷彿させる。繊細で美しく降り注ぐ様は、若くして死した彼女の一生ように儚く感じる。

安左衛門の死後、供養祭を取り行ううちに彼女の死を憐れんで描いた一作。それは決して表沙汰に出ることなく、河原家で代々家宝のように密かに保管されていた。やがて大正期に一家離散するタイミングで、秋妻家に譲渡されて現在まで残った。そして淡島住職が、キネについて調査をする過程で秋妻家のご厚意で譲っていただいたことにより、今私達の前にそれがある。

「本当に愛らしい二人ですね。もしも、橅吉の生まれ変わりが米原さんの愛猫のブナ君だったら感動の再会ですね。あたしが言うと、オーバーすぎるかもしれませんけど。」

「嫌な想像をするよりかはマシですよ。俺は秋妻さんの可能性を信じます。」

気づけば私達は全員、ブナ君の無事と「おしろ明神」へ辿り着けることを祈っていた。そんな様子を見た淡島住職は安心したようで、強張っていた顔筋が和らいで笑みが見えた。

「皆様の想い、確かに受け取りました。それでは行って参ります。皆様もお帰りの際はくれぐれも気をつけて。」

これで全ての謎は解けた。

自分が欲していた答えを入手できた。

………はずだと思うが。

まだ一つだけ、ほんの些細なことだけど

気がかりな箇所が一つだけ、

あるような気がしてならなかった。

◆●*地元民の宿命

「あたしは今日はおじいちゃん家に泊まるから、これで。キネがニタについても聞いてくるから明日、集まって話そうと思うけどどうする?」

お気持ちはありがたいが、明日は朝早く出発して東京に帰らなくてはいけない。一花さんの話は興味があるが、ここは妥協せざるを得なかった。

私は翌日のその会合に出席できない旨を伝える。

「そうでしたか。じゃあ、LINEを交換しましょうよ。明日、蒲田君にお伝えした内容を●●●●さん(私の名前)へお教えしたいと思うので。」

「なるほど、差し支えなければそうしていただけると助かります。」

「それだったら、俺とも交換しませんか?3人でグループラインを作って、その後の進展をお知らせすることもできますし。」

一花さんの言う通り、今後少なくとも淵背町を訪れる予定はないかもしれない。仕事の機会であればいいのだが、その可能性は低い。初対面ではあるが一花さんは見た目こそ派手だが、良い意味で童心を捨ててない女性である。蒲田さんだって、亡き親しい人のために確固たる信念でキネの正体を追っていた。そんな二人なら、信頼して連絡先を教えても問題はないなずだ。

「是非、お願いします。それでは一花さん、お元気で。神隠しにくれぐれもご注意を。」

「一花さんは子供じゃないんで、大丈夫ですよ。」

「逆にあたしはその頃に戻りたいくらいですよ。とはいっても、子供しか会えないんだったら踏ん切りつけるしかないですね。でも長年の謎が解明されたので満足しています。」

「蒲田さんはどう思いますか?」

民宿までの送迎中。

私は先程、忠琳寺で感じていた違和感について質問してみた。

「………と言いますと?」

「伊原家供養際要綱の表紙を覚えていますか?あそこの左下の端の部分に文字が書いていたのですが、気づきました?」

「えっ、気が付かなかったです。」

「※厳重取扱注意‼︎淡島住職が書いたと思われる手書きの字でそう書かれていたのですが、どう意味なんでしょうね。」

私のさりげない質問に、ハンドルを握る蒲田さんは声色を低くして答えた。

「まぁ………普通に考えれば、貴重な情報だから紛失には気をつけるべき。そういう意図で書いたような気がしますね。というか、それ以外考えられないんですけど。●●●●さん(私の名前)自身はどういう風に捉えたのでしょうか?」

「まぁ考えすぎかもしれませんが。話ではキネが温厚な霊だとされていましたが、もしも逆に僧侶でも手のつけられない悪霊だったらと思いまして………調査の資料に厳重取扱注意ってメモ書きをするほどに。」

「もしかして秋妻さんの前でこの話をしなかったのは、満足感に溢れているあの方を不安にさせたくなかったからですか?」

「はい。嘘とは何か、それは変装した真実にすぎない。そんな言葉もあるのでどうしても、あの文言が気になってしまって。」

嫌な想像をする私を見て、蒲田さんは笑いながらアクセルブレーキを踏み込んだ。

「もうちょっと行った先に自販機あるんですけど何か買いましょう。」

「一先ず、何か飲んで一呼吸置きましょう。」

蒲田さんのご厚意に甘えて私は缶コーヒーを奢っていただいた。蒲田さんも同じものを買って、少しづつ飲む私と対照的に一気飲みした。プハーッとビールを飲み干した中年男性のように一息つく。

「正直言うと、俺はキネの霊が良いものでも悪いものでもいいんです。怪現象に巻き込まれるのはこの町で暮らしている人間、ひいてはキネの存在を忘れてきた人間の宿命だと思います。だからしょうがないんですよ。あ、●●●●さん(私の名前)は大丈夫だと思いますよ。淵背町に住んでいる訳じゃないですからね。といっても、このまま放ってはおきません。キネの霊が引き起こす怪現象の、何かしらの対策を考えてみて実行してみたいと思っています。」

蒲田さんの考えている対策は以下の通りだ。

❶長束山のおしろ明神の再建、修繕

❷『キネがニタ』の説話を喧伝する

❸『伊原家供養祭』を地域行事に組み込む

❶に関しては地元の土建屋さんに頼むなどして、実現が可能といえる。蒲田さんはこれに加えて、神社までの参道も整備するつもりだと話した。費用は自分の預金と、クラウドファンディングを募ることにして賄うという。

絵本作家としての肩書きを生かした❷の対策は少しメディアやSNSの力を借りる必要になる。

❸は行政機関や自治体などが絡んでくるので実現は難しいかもしれない。なので、❸を実行する前に、❶と❷でどこまで『キネがニタ』が注目されるかが要になる。

キネの存在や過去の悲劇が、どれだけ数多の人々に知れ渡るか。それによって淵背町で多発している子供の行方不明事件を止められるのではないだろうか。

子供にとっては短い間の思い出かもしれない。だが親からしてみれば、失踪期間が短くても大事件には変わりない。あるいは子供の頃は思い出だったけど、自分がいざ親になって子供を授かってみると考えが変わることだってある。

キネの霊を悼むため、成仏して天へ旅立てるためにもこの3つの対策は実行しなくてはならない。吉光、橅吉、安左衛門、庄左衛門、三郎太、あの時代を生きていた当事者全員のためにも。

「本当に蒲田さんは確固たる信念を持って行動なさる方なのですね。尊敬します。僕にも微力ながら協力させてください。サクラでも何でもしますから。これも何かの縁です。」

「ありがとうございます、●●●●さん(私の名前)。本日、絵本マーケットで会ったばかりなのに何から何まで。」

「喜んで協力します。なので、今後も都度の連絡を待っていますので。後、ご病気で亡くなられた年配のご友人様にも今日の話を持って行ってくださいね。本日は送迎までしていただいて、ありがとうございました。」

◆皆様へのお願い※必読

あの日の後日談について。

2024年12月現在、蒲田さんと一花さんとは連絡があまり取れていない。理由としては単純に忙しいだけである。キネの霊が引き起こす怪現象に巻き込まれたとかでは断じてない。だから、グループLINEに執拗に返信を求めたりはしない。落ち着いたタイミングで連絡が取れればいい。

………といっても10月29日に私の方から、

「キネの供養祭、地域行事化しそうですか?」

とグループLINEにメッセージを送って以降、既読すらならないので不安である。

長束山地区に住んでいる米原雅恵さんの飼い猫ブナ君に関しては、あの日の翌朝に長束山で発見された。何でも、沼の近くにあった寂れた神社で綺麗な一輪の花を咥えてスヤスヤと眠っていたというから驚きを隠せない。やはり、橅吉の生まれ変わりだったのだろうか。

秋妻一花さんもあの後に祖父母から『キネがニタ』について尋ねてみたそうだが、返ってきた答えはほぼ淡島住職の言っていたことと一緒だったようだ。もっと言えば、一花さんの祖父も祖母も幼少期に長束山でキネの霊に遭遇して不思議な体験をしていたという。その後に『キネがニタ』の話を聞いてか、不思議とキネの霊や子供の行方不明事件に関しては、大事だとは思っていなかった。これ以上の情報はまだ連絡が来ていないので不明なまま現在に至る。

蒲田さんのネットやSNSを利用した『キネがニタ』の普及計画はそこそこ順調で、私も様々な名義でアカウントを作ってサクラを演じている。

InstagramやXだけでなく、TikTokやYoutubeも含めた『キネがニタ』関連のコンテンツの高評価の数は400を超えている。

また、人気の心霊系YouTuberが『キネがニタ』について取り上げてくれてもいるので、そこそこ注目され始めている。

「でも、やはり気になるんだよなぁ。」

すべてが順調に進んでいるものの、10月の末以降連絡が途絶えていること、ひいては『伊原家供養祭要綱』の表紙に書かれていた『※厳重取扱注意‼︎』の意味が気になってしまう。

私達が行っていることは本当に正しいのか。キネのために善かれと行っていた結果、とんでもないことが起こるのではないか。

もしかしたら、『キネがニタ』自体も嘘なのではないか。本当の真相は目を背けたくなるような、陰惨な出来事が吉光とキネの間で起きていたのではないか。あの資料に書かれていることとは真逆のことが。蒲田さんの言う通り、考えすぎかもしれないけどどこか不安が拭えなかった。

でも、とりあえず何かしらやってみないことには始まらない。もしもの時は私も再び、淵背町を訪れようと思っている。

だから、これを読んでいる皆さん。

●●県淵背町長束山地区の辺りで

江戸時代に吉光とキネの身に起こった

不慮の猟銃事故の話を、

死罪を回避しやすいように

架空の人柱伝説が作られたという話を、

戦時中の混乱でそれが忘れ去られた話を、

それがきっかけで子供の行方不明事件が

ずっと多発していたという話を、

できるだけたくさんの方に広めてください。

猟銃で撃たれちゃ、浮かばれないので。

どうか、どうか、お願いします。

《完》

●写真素材:写真AC、自身で撮影、ウィキペディア ほか

●小道具制作:佐藤莉生

●使用アプリ:Canva、Adobe Illustrator

●オシロちゃん制作:佐藤莉生

●俳画制作:佐藤莉生※拙い出来で御免なさい

●人柱伝説参考:お鶴明神(宮城県登米市)

●説話モデル:南沢長畑山の実話※

●ブナ役:チャコ(父方の実家の雌猫)

●俳句参考資料:(一社)世界遺産平泉・一関DMO発行『ハイ!一句』(2022年12月1日第一刷発行)

●撮影場所:実家、父方の実家、重孝神社(宮城県石巻市北村)、道の駅・上品の郷(宮城県石巻市小船越)、武家屋敷「春蘭亭」(宮城県登米市登米町)、道の駅・津山(宮城県登米市津山町)・平筒沼ふれあい公園(宮城県登米市米山)、石巻市内、登米市内

僕の作品に❤️スキをしていただいたり、コメントを送信してくださったり、アカウントをフォローをしていただいております皆様。(社交辞令や相互の意味、何となくでしていただいた方も)

それから、僕の創作活動を応援してくださっている皆様(おもに両親)、本当にありがとうございます。感謝しかありません‼️

《 作者・佐藤莉生 より 》