④「蛙の子は蛙」に相当する英語とスペイン語での表現はどんなもの?

自然の法則をもとにした比喩表現って面白いなって思います。その土地柄がでますよね。言語が変わると、どう表現されるのでしょう?

では、さっそく検証していきましょう。

「蛙の子は蛙」の意味

子は親のたどった道を歩むものだ、また、凡人の子は凡人にしかなれないものだ、の意。

いわゆる、「所詮、蛙の子は蛙」というやつですね。なんか、明るい未来に勝手に制限をかけられてような感じが漂っています。無情ですね。

でも、それが結構実態だったりします。DNAは情け容赦なしです。それを昔の人は、宿命と呼び、現代人は、自然の法則とも呼びます。

生まれたばかりの蛙の子が、親とは似ても似つかぬ姿でも、やがて成長するにしたがって、おたまじゃくしから、寸分違わず親と同じ蛙の姿へ変わるところから転じて、このことわざが生まれたとのこと。

個人的には、おたまじゃくしが、立派な蛙に成長したことは、むしろめでたいことのような気がします。(魚のようにずっと水中生活を続ける方が問題だと思う!)

でも、それは、凡人の考えるところなのかもしれません。

仮に、おたまじゃくしが、もっと上を狙っていたとしたら、親を超えられないのは、ふがいない結果といえるのでしょう。もっと上、両生類以上の何者かになりたかったというようなおたまじゃくしや、我が子に夢を託す親カエルもいたっておかしくはない?!(進化における壮大なロマンを感じてきました!)

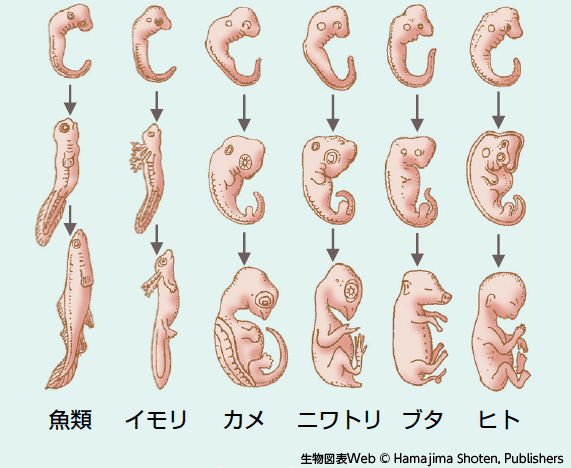

実際、ヒトの胎児の成長には進化の過程がみてとれるといわれていますが、受精後5週目の頃のヒトの胚の姿は驚くほどおたまじゃくしに似ています。

親の蛙にしてみても、我が子がもしかすると進化するかもって期待をかけてしまう気持ちもわからなくもないです。親バカですからね~、みんな。でも、そこに釘をさすのが、「蛙の子は蛙」ということわざ。現実はきびしい!

英語で相当する意味の表現は?

The apple doesn't fall far from the tree.

(りんごは、木から遠く離れたところには落ちない。)

その意味するところは、子どもの性格や資質は親とよく似るということ。

熟したリンゴはたしかに、木の近くにしか落ちない。これは、自然の法則です。そういえば、ニュートンはこれを見て重力に気付いたんでしたっけ?ニュートンもイギリス人なので、イギリス人はよくよくリンゴに注視している人達ともいえます。

この自然現象が、なぜ親子の性質が似ていることを表すのかは、一瞬、理解に苦しみます。

でも、このことわざでは、どうやら木のほうが親で、リンゴが子どもを表すようです。そして、おそらく「熟したリンゴの落ちた地点とリンゴの木との距離が近い=親子の性質としての距離も近い」ということが言いたのだと推察します。

スペイン語で相当する意味の表現は?

Del tal palo, tal astilla.

(この丸太からこの木片)

その意味するところは、親子で性質や習慣が受け継がれること。遺伝的な継承。

丸太と木片・・・。

イメージするのは薪割りの風景。斧で丸太(palo)に切りつけた時、まわりに飛び散っているのが木片(astilla)です。

こちらも、なんとなくいわんとしていることは、わからんでもないが、やっぱ、わからん!という感じです。

どうやら、丸太が親を表し、木片が子を表しているとのこと。

子どもが、カス的存在で、小さすぎやしないかとツッコミを入れたくなりますが、スペイン人的には、そこは問題にしないようです。

そんなことよりも、どんな小さな木片にも、もとの丸太と同じ特性があらわれているということを強調したいようです。

ここでいうところの木片は、もはや精子のような存在に近いです。ミクロサイズでちっぽけな存在(普段はほぼゴミ?!)でも、きっちり親情報を搭載している!

でも、なぜに木片にそれほど注視することになったかのか、スペイン人のこころがつかみきれません。このことわざは、スペインではみんなが知っているというような、とってもポピュラーな表現です。

それに、どういうわけか、このことわざをモチーフにした親子ペアで着るTシャツなども各種デザインがあります。どんだけ好きなことわざ?!笑

写真はTシャツ販売サイトGarabitosより引用。

日本人的には、「蛙の子は蛙」の表現に慣れているので、英語やスペイン語での言い回しにいまいちピンときませんが、逆に英語圏やスペイン語圏の人に、「なんで蛙にこだわる?」と思われても仕方ありません。日本は田んぼが多くて、蛙が身近な生活だったからなのか・・・?

でも、おたまじゃくしが、結構な割合で蛙に成長するのに対して、リンゴの実が、リンゴの木に成長するのは、「いつの話?!」と思うほど、気の長くなるプロセスが待っています。木片にいたっては、絶対、丸太には成長しません!

成長による変容で、ゆくゆくは親と同じになるとうのが、「蛙の子は蛙」のミソだったりするので、この部分が英語やスペイン語の表現では、十分に表現されず、なんだか物足りなくも感じます。(蛙を基準にしなければいいだけけの話なんですけどね。)

ちなみに、「蛙の子は蛙」は基本的にネガティブな表現です。(ポジティブに使われることもありますが。)

一方で、英語のリンゴの木の表現や、スペイン語の丸太の表現はポジティブでもネガティブでもどちらにも使えます。

なんにしても、比喩表現に使われる自然の法則は、その土地の人々の感受性に大きくかかわっていることが分かります。

やっぱり、ことわざは面白い!

以上、トリリンガル的思考での表現考察でした。

*合わせて読むとよい関連記事

いいなと思ったら応援しよう!