【評論】 ヤマシタトモコ『違国日記』 ーー「それでも」に伴う苦心、「共感」とは別の仕方で

昨年、2023年に完結した漫画、ヤマシタトモコの『違国日記』。全11巻ある同作品は、歳の離れた2人の同居生活を描いている。1人は人見知りの小説家、槙生(まきお)、もう1人はその姪の朝(あさ)である。2人の同居は、朝が中学3年生のとき、両親を事故で亡くしたことから始まった。両親の葬儀の際、朝が親戚の間で盥(たらい)回しに遭っているのを見かねて、叔母である槙生が朝を引き取ったのである。このようにして始まった同居生活なのだが、槙生はそもそも人と暮らすのが苦手な人間であり、朝は朝で、これから高校生という多感な時期である。そんな2人が同じ部屋で暮らし、またすれ違いながらも、ご飯を共にし、言葉を交わし、そして周りの人たちと時を重ねた記録、それが『違国日記』である(まずはそう言ってみたい)。

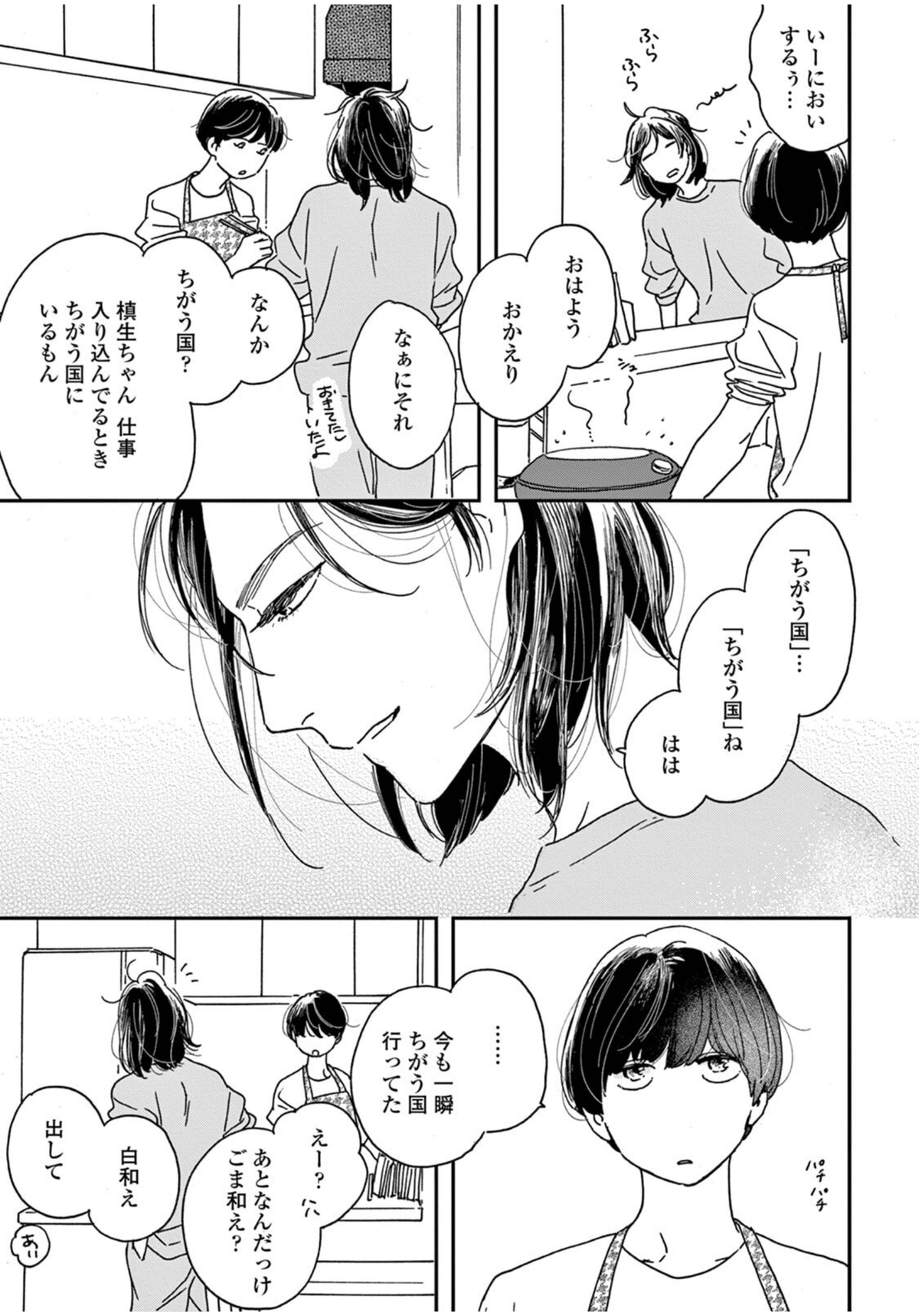

題名『違国日記』の「違国」は、素直にそのまま「いこく」と読み、同じく「いこく」と読む「異国」とはちがう漢字が用いられている。はじめて作中で「ちがう国」というワードが出てくるのは、第1巻の冒頭、夕飯の準備をする朝のところに、隣の部屋で作業をしていた槇生が引き寄せられる場面である。なおこのとき2人は、すでに2年以上暮らした間柄である。

槙生は外が暗くなっても作業部屋の明かりをつけず、もくもくと小説を書いており、槙生のその独り自分の世界に入り込んでいるさまを、朝は「ちがう国にいるみたい」と言っているのである。そして槙生が「ちがう国」という表現に留まっているのを見て、もう一度「ちがう国みたい」と言うのだった。

同じ空間にいるのに「ちがう国」、なんだかおかしな話である。しかし同作品は一貫して、こうしたことに力点が置かれている。「同じそうで、同じじゃない」。同じ言語を話してそうで、話してない。相手の意図が分かりそうで、分からない。隣にいる相手を、自分と同じ存在(同じ目的、同じ慣習にしたがっているもの)とみなすことのできなささ、それが人が人と真摯に向き合う際、より浮き彫りになる。これが同作が取り組んでいるテーマの1つだと言えよう。

同作の中で、1つ取り上げたい箇所がある。それは同居して間もない頃、朝が友人のえみりを家に連れてきたことから始まる一連のエピソードである(第3巻)。そのとき槙生は映画館で携帯の電源を切りっぱなしにしており、家に帰ってきて突然の友人訪問に戸惑うことになる。槙生は多少はもてなすも、家に他人が2人もいる状況に耐え切れず、そそくさと自分の作業部屋に立てこもるのだった。

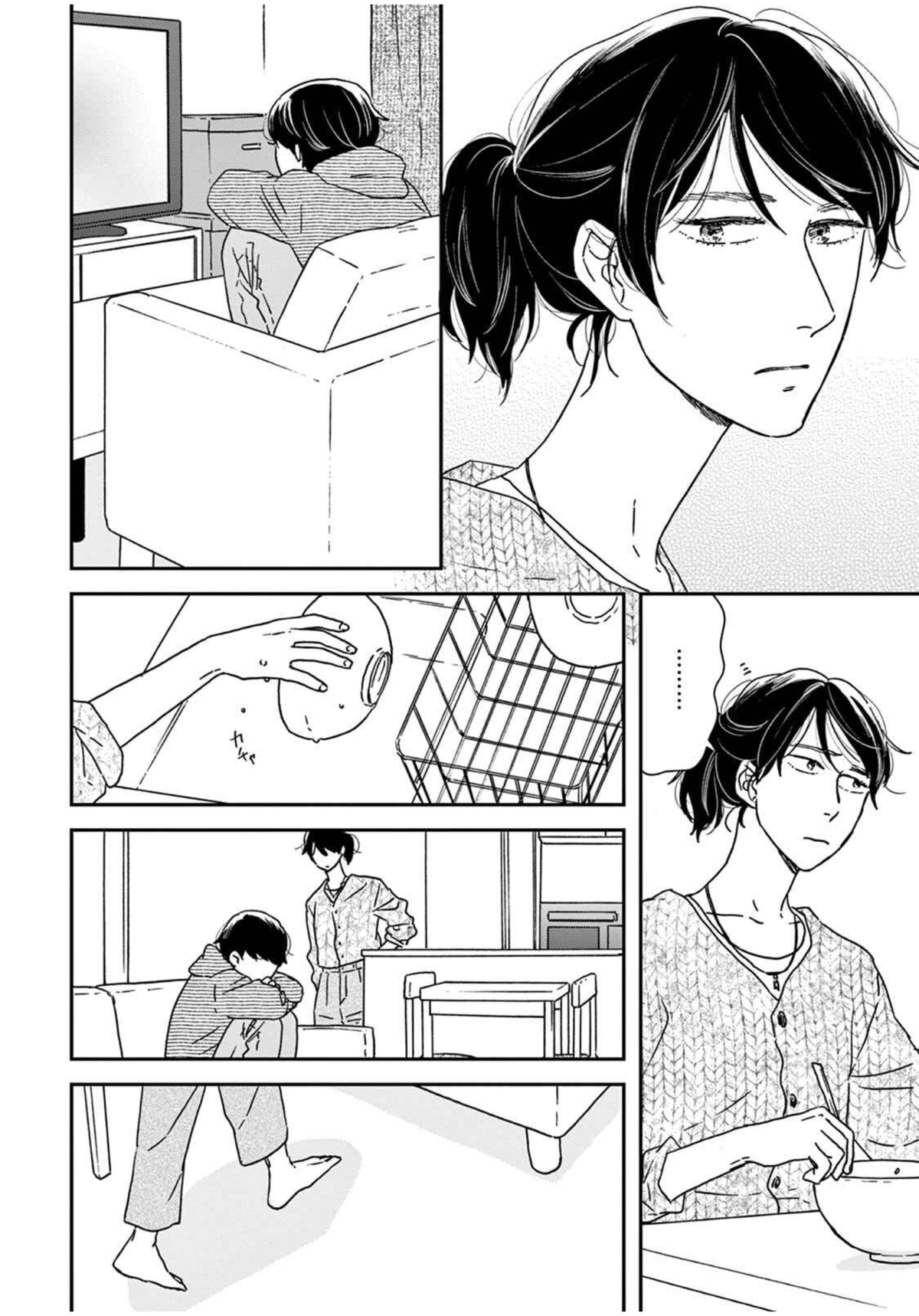

そこから槙生は作業部屋で小説の執筆、朝とえみりは、部屋のドアを挟んでリビングで談笑、この構図が続いた。しばらく経って、朝が友人の帰りを槙生に知らせようと境界のドアを開け、話かけようとするが、槙生は執筆に集中しており、振り返ることなく「今、うるさい、閉めて早く」と朝を突き返す。朝はその返しに、少し困惑する。

友人が帰った後、朝は槙生の邪魔にならないようにリビングで小音にしたテレビを見ることにし、夕飯を待つ。いつもの時間になっても槙生は出てこない。少し時間があいた後、突如としてドアが開き、槙生が無言で何かを作り始めた。牛鍋を作っているようだ。朝もキッチンの方に向かうも、槙生は話しかけられる余裕を見せない。またさっきのこともあり、朝は話かけるを躊躇う。そうしているうちに料理は完成し、また卵が無言で置かれ、槙生は再び作業部屋へと戻った。その後も槙生はリビングに戻ることはなく、朝は作りおかれた牛鍋を独り食べることになる。まだ槙生は出てこない。その数十分後、執筆がひと段落ついたのか、槙生が何かから解放された顔でリビングへと出てきた。台所へ向かい、出しておいた卵が使われていないことに気づき、「卵使わなかったんだ、出しといたのに」と朝に聞く。槙生の頭の中では、意思疎通ができていたと思っていたのだろう。当然のように話しかける。それに対して朝は色々溜まっていたのだろう、「食べ方なんて知らないもん、ばかっ!!」と声を荒げるのだった。

年頃の子を引き取ったとしても、槙生は朝の「親」ではない。槙生は「私は彼女の保護者ではあるけど、親ではない、これまで育ててきた姉に代わることはできない」という。ここには槙生なりの頑なな線引きがあり、朝を正面から抱きしめることも、「愛している」と言うこともない。朝もそれは分かっている。ただ両親を亡くした朝にとって、それは辛いことなのかもしれない。誰かに気にかけてもらいたい、自分を1番に思ってくれる存在がいて欲しい。でも、そうした「こころに砂漠を抱えて生きる者」に、槙生は無条件の愛で包み込むことはなかった。ただ横に並び、分かり合えなさと共に、言葉を紡ぐのだった。

「分かり合えない」としても、2人の関係は平行線というわけではない。槙生が「保護者」として朝を引き受けた時から、2人の人生はすでに交差しているのである。だからこそ、すれ違うわけで、それゆえ歩み寄るのである。または相手に踏み入り過ぎてしまったり、それを反省したりするのである。

だが同時に、2人は明確な何かで繋がっているわけでもない。槙生は頑なに「親」という関係を取らず、あくまで期間限定の「保護者」の立場であるとする。それゆえ、朝は「大人になっても、槙生の家のいられる理由はあるのか」と不安になり、槙生も槙生で、朝の人生にどこまで立ち入っていいのか悩むことになるのだった。

このように交差はしているも、明確な関係概念で結ばれてはいない2人であるが、この2人の間には「すれ違いと歩み寄り」の際に交わした言葉たちがあるはずであろう。そうした言葉は時間と共に蓄積し、その蓄積が2人の間を取り持っているように思えるのだ。「あなたを分かってあげることも、またあなたに理解される人間でいることもできない。それでも、それでもあなたを大切に思いたい」。そのために槙生は言葉を尽すのであった。2人の間の隔たりを噛み締めながらも、それでも「あなた」の幸せを想いたい。私には、この「それでも」の契機によって編まれた具体的な言葉たちが、孤独を愛する槙生と砂漠を抱える朝を繋いでいるように思えるのだ。

ただ、この「それでも」の一歩は簡単なものではない。そこには「努力」が必要だし、ときに「心を砕く」必要もある。「それでも」に伴う、そうした汗と涙、そして、その苦心の記憶が、人と人を「共感」とは違うかたちで繋ぐのであろう。この『違国日記』は、そうした人間関係の単純に行かなさと向き合い、人に真摯であろうとする者たちが互いに交わしあった言葉、その記録と言ってもいいだろう。

○出典

・ヤマシタトモコ(2017)『違国日記』① 祥伝社FEEL COMICS swing

・ヤマシタトモコ(2018)『違国日記』③ 祥伝社FEEL COMICS swing

・ヤマシタトモコ(2023)『違国日記』⑪ 祥伝社FEEL COMICS swing

*本文は、参宮橋にあるギャラリーカフェまのまの書評冊子「まのま日和 vol.3」に収録される予定である。

ギャラリーカフェ まのま

参宮橋公園の裏口から2軒目にあるギャラリーカフェ。美大生を中心に2021年春に期間限定で開催。現在は「気ままにゆるりと」不定期営業。開店日は Instagram にて随時告知。