男カワサキのミュージアム:川崎重工業・カワサキワールド【ZX-10R:ファクトリーマシン8】兵庫県神戸市

世界に誇る日本の4大バイクメーカー(現在の売上ベースではホンダ・ヤマハに続くのはハーレーやBMW)。

ホンダ、ヤマハ、スズキの創業の地は遠州・浜松で、今もなお遠州の地に本拠を置くヤマハとスズキ。唯一関西に本拠を置くのがカワサキ(祖業は東京・神戸から始まりバイクは明石)。

遠州は4輪トヨタの源流となった自動織機をはじめ、機械工業が発展する土壌がありました。一方の神戸は平安時代の平清盛にさかのぼる港町をベースとして、幕末の開港により日本の窓口となった事が地域発展のはじまり。そしてメーカーの成り立ちも遠州勢とは異質です。

神戸市の人口は149万人(2023年に150万人割れしていますが微減傾向が続いています)。兵庫県は神戸周辺を含む瀬戸内海に面するエリアに人口が集中していて、内陸部や日本海側とは風景が大きく変わる県。

BE KOBEは観光用というワケではなく、震災からの復興を契機に生まれたシビックプライド・メッセージだそうです(なんだかよく分からない)。

インバウンドや修学旅行生が列をなす記念撮影スポットで、1人のオジサンが彼らのスマホで写真を撮ってあげつつ自分のカメラでも撮影していました。手慣れたカンジだったので「ボランティアですか?」と聞いてみると「ん-なっワケないやろ!」とツッコまれました。挨拶程度でいくつかの外国語を駆使していたので市のスタッフだったのかも。

オルタンシアは神戸市の花:紫陽花の事。こちらもよく分からない。

川崎重工業株式会社:カワサキ

川崎重工業株式会社(以下カワサキ)は、日本三大重工業メーカーの一角で、かつての川崎財閥の中心企業。

陸海空の工業製品を製造していますが、祖業は造船業。バイク以外では航空機、新幹線、船舶と文字通り巨大な輸送機器を手掛けています。現在では宇宙産業やロボット産業にも進出。バイクは航空機からの分流のようです。

バイクマニアの間ではオトコ(男、漢?)カワサキと呼ばれる独自の世界を形成しているメーカー(最近はそうでもないかも)。

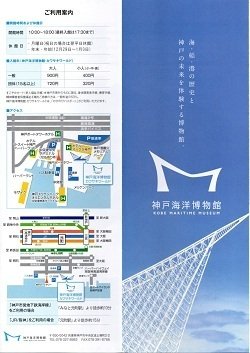

神戸海洋博物館&カワサキワールド

カワサキワールドはメリケンパーク(かつてのメリケン波止場に造成された緑地公園)にある2006年開館の企業博物館。

同じ建物に入る神戸海洋博物館は1987年にポートタワーに開館、2005年現在地に引っ越してリニューアルオープンしています。

建物に覆いかぶさるようなオブジェはフィッシュ・ダンス(フランク・ゲーリー:アメリカの建築家設計で安藤忠雄監修)で、鯉がモチーフ。

兵庫県神戸市中央区波止場町2-2

まずは海洋博物館から

ロドニーは1833年に竣工した当時のイギリス艦隊の旗艦。1860年に帆船から蒸気船へと改造。神戸開港時に来日して礼砲を放ちお祝いしてくれた船。

飛鳥Ⅱはクリスタル・ハーモニー号として三菱重工長崎造船所で1990年に竣工。長さ240m、排水量50,000 t 。

2006年に改修され飛鳥Ⅱへと改名。神戸港・中突堤を使用する国内最大の豪華客船。

クィーン・メリー2は、2003年に竣工した世界最大の豪華客船(当時)。

長さ345m、排水量76,000 t 。神戸とのカラミは不明。

海洋関係をさらっと見てカワサキワールドへ

2023年4月-5月

1875年ごろに川の字をモチーフとし図案化されたマーク。かつての川崎造船本社社屋に掲げられていたモノ。

川崎正蔵(1887-1896)は、薩摩の商人の子として生まれています。藩の貿易で巨利を得て造船業に進出。1878年東京築地に1881年には兵庫東出にも造船所を開業(のちに神戸に集約)。

また日本で最初の私立美術館を創設した人。

松方幸次郎(1866-1950)は、松方正義(元総理大臣)の3男で薩摩の人。妻は九鬼義隆の娘で、川崎正蔵とは同郷で父・正義は懇意の仲。

1896年に株式会社川崎造船所社長に就任し、鉄道や航空機にも進出。

美術品のコレクターとして知られ、蒐集した美術品は松方コレクションとして東京国立博物館(浮世絵)と国立西洋美術館(西洋画)に現在所蔵。

ロンドンやパリでの生活が彼の蒐集に影響を与えたようです。

ちなみに九鬼義隆は摂津三田藩最後の藩主(九鬼氏25代)。九鬼氏は志摩の戦国大名九鬼嘉隆(紛らわしい)の家系で、織田信長の鉄甲船(大坂湾で毛利勢を粉砕)を制作した水軍大名。江戸時代には摂津三田と丹波綾部の2系統が大名として存続。

そして帝国博物館(トーハクの前身)総長を務めた九鬼隆一は三田藩士の家に生まれ、義隆の推挙で家老(綾部九鬼家)の家に養子として入った人。

以下カワサキの歴史が並びますが、美術への見識も高かった創業者と経営者の美術系足跡はほぼ見られず、純粋にカワサキ製品のみがズラリと。

瑞鶴は1941年の竣工の川崎造船所製。全長約260m、排水量25,000 t 。

太平洋戦争時、日本の航空母艦群が大打撃を受けたミッドウェー海戦以降の主力空母。甲板には兄弟船翔鶴との識別のため「ス」の文字が見えます。

1944年にフィリピン・レイテ沖海戦でアメリカ軍の雷撃を受け沈没。

航空母艦まで製造していたとは知りませんでした。さすがは重工業。

潜水艦おやしおは1960年製造で戦後初の国産潜水艦。

日本の潜水艦テクノロジーは太平洋戦争時も現在も世界のトップ水準。

飛燕:陸軍三式戦闘機は1942年から生産、太平洋戦争で使用されたカワサキ製の戦闘機。最大速度610km(2型)。当時の国産機では唯一の水冷エンジン(液冷:ダイムラー・ベンツ製のライセンス生産、V型12気筒)を搭載し、ノーズのプロポーションはスリム。

日本では生産とメンテナンスに難がありましたが、アメリカ軍による機体評価は悪くなかったようです。後に国産空冷エンジン(複列星形14気筒)に換装した五式戦闘機とともに総合的な性能が高かったとされる機体。

アメリカ軍に接収された現存唯一の機体が、川崎重工(岐阜県各務原市)の工場で修復されています。無塗装のアルミ地剥き出しの機体は、岐阜かがみはら航空宇宙博物館で展示されています(2016年には神戸でも展示)。

戦後初の国産航空機エンジンは空冷水平対向6気筒。ポルシェとカブった形式に驚きます。ただし作られたのはこのエンジン1機のみ。

言わずと知れた新幹線。カワサキは新幹線を製造する5社のうちの1社。

そしてバイク、いやモーターサイクル群。

ニンジャH2は2015年の発売。1,000ccエンジンをスーパーチャージャーで過給し、最高出力は200PS(ラム圧時に210PS)。そこまでパワー&トルクが必要か?という性能を発揮する男カワサキの到達点。ガンダムチックな外観は好みが分かれるところ。

ちなみにニンジャはカワサキで多用されるペットネーム。外国人にも通用する日本語だからでしょうか?

ライダーの装備がクシタニとアライなところが好感度大

Z1

Z1(Z900スーパー4)は1972年に発売。空冷直列4気筒(直4、パラフォー)。先行したホンダCB750FOURに対して排気量を900ccでDOHCヘッドを搭載。最高出力は82馬力。50年以上前のバイクですが、程度が良いと思われる中古車は500万円級がゴロゴロ。国内向けには750ccにスケールダウンされたZ2(750RS:ゼッツー)を発売。Z1&Z2は今や神格化された存在に。

上の写真の1972年製のタンクカラーは火の玉と呼ばれ、現行車のZ900RSにも採用されています(限定かも)。ちなみに下の写真の1973年製はイエローボールと呼ばれ、こちらもリバイバル的に使用されています。

1976年ごろにはプライベーターのヨシムラがチューニングし排気量そのままで102PS、1,000ccにスープアップして130PSを記録(その後ヨシムラはベース車両メーカーをスズキに変更し、モリワキへと継承)。

モリワキチューンのエンジンは140PSを記録! チューニングに耐えうる頑丈な骨格を持つベースエンジンはたくさんの技術者を育て、そんな歴史もZ1が今も愛される理由の1つでしょう。

KR1000は世界耐久選手権に参戦したZ1000(Z1後継)エンジン搭載の耐久レーサー。1982年のチャンピオンマシンで、1983年型はルマン24時間レースでも勝利。最高出力は130PS以上で耐久力も備えたグリーンモンスター。

KR500はWGP(世界選手権)参戦車。ライダーはコーク・バリントン(南アフリカ:1951- )。スクエア4と呼ばれる500cc2サイクル4気筒エンジンを搭載し、独特なモノコックフレーム(2輪ではレアな技術)を採用。世界ランキングは9位。

KR1000とKR500をリアルタイムでは知りませんが、タミヤファン目線なら常識レベルのマシン2台。

リアルタイムになってきた面々を

Ninja ZX-RRは4ストロークとなったプロトタイプ最高峰のMotoGP参戦マシン。ライダーはそのルックスから王子の異名を持っていた中野真矢。

1,000ccの直列4気筒エンジンを搭載。一般的な等間隔爆発ではなくトラクションに優れる爆発間隔(ビッグバン)を採用。

カワサキのWGP(プロトタイプの世界選手権)プロジェクトは1982年で一度参戦中止。2002年に復帰しますが、2008年でファクトリー参戦は中止され2009年に撤退。現在は休眠中。

ここからはけっこう雑にまとめられていたレーシングマシン&ベース車両を

KZ1000Rはアメリカスーパーバイクレースでのエディ・ローソンによるチャンピオン獲得を記念して発売。最高出力102PS。これまた数百万クラスのプライスタグが付くバイク。

KZ1000Sは市販車KZ1000Jをベースにレース用の高性能パーツで武装された市販レーサー(30台、公道走行不可)。見た目はKZ1000Rに似ていますが全くの別物。こちらもコレクターズアイテム。

ZXR750は1989年に登場したレーサーレプリカモデルZXR750の発展形。水冷直列4気筒750cc。最高出力は国内規制で77PSという悲しさ。

1993年型ZXR-7はZXR750ベースのファクトリーマシン。カワサキ初の鈴鹿8時間耐久優勝車。メインスポンサーは伊藤ハム。ライダーはスコット・ラッセル(アメリカ)とアーロン・スライト(ニュージーランド)。ラッセルは1993年世界選手権(SBK)でもチャンピオンを獲得、国内の4st最高峰TT-F1クラスでは北川圭一がチャンピオンを獲得し、1993年のカワサキは三冠王。

ZX-10R '15

ZX-10Rの初代は2004年に登場。カワサキのマジックナンバー900ccに見切りをつけフルサイズ1,000ccクラスのスーパースポーツとしてデビュー。

写真はファクトリーマシンZX-10R、2015年のSBK(市販車ベースの世界選手権)チャンピオンマシン。ライダーはジョナサン・レイ(イギリス)。コーナーをスムーズに曲がる方向へとフレームが一新された第4世代で、最高出力は220PS(レーサー)。

現在も活躍する系譜の1ページ(2025年は傘下となったビモータと合体)。

トロフィーは奥から2015・2016・2020年時のメーカータイトルのモノ。

ちなみにレイは2015年からライダータイトルを6連覇しています。カワサキの黄金時代(現在はレイも他メーカーへと移籍し、成績は下降気味)。

エキゾーストは今やF1にも進出し、2輪では世界中のバイクメーカーのファクトリーマシンに採用されているアクラポヴィッチ製(スロベニア)。

ホイールはジョー尾藤率いるBITO R&D製の国産鍛造マグネシウム(JB-POWERマグタン:スズキワークスも採用)。ちなみに兵庫県産。

この雑誌の取材力(オタク度の高さ)は、その観察眼と行動力に頭が下がります。(アマゾンとは関係ございません)

企画展の産業ロボット展示。高校生が食いついて見ていたので、あまり記憶がありません。一番最後に地味に展示。

下の写真のロボットは高速で白と赤の石を置いていく機械。

超高速の単純作業に見えましたが、すごいテクノロジーがあったのかも。

興味のない人にはまったく響かないと思われるミュージアム(子供受けはするかも)ですが、個人的には展示されれば掘り下げ甲斐のあるバイクが多数所蔵されています(たぶん)。

サラリーマンの職人技にはあまりスポットが当たりませんが、職人技も一種の芸術ではないかと考えます。モノだけでなくヒトやコトをバランスよくミックスしたミュージアムは魅力的でしょう。

美術系のミュージアムと違い、カワサキワールドは企業として現在進行形なので、今後もヒストリーを持った展示品を期待できる点が大きなポイント。