三内丸山の六本柱建物は無理な復元だった 謎の縄文六本柱①

古代の遺構が復元されることはよくあるが、中には、その復元が本当に正しいのであろうかと思うことも多い。地中に埋まっていた痕跡からの復元には、むずかしい判断が付きまとうからだ。はたして妥当なのかと思う事例などを、いくつか説明していきたい。

三内丸山遺跡を代表する存在となっている大型掘立柱建物(通称六本柱)は、復元にあたっては異論もあって、結局は妥協の産物とでもいえるような床3層で屋根のない違和感のある建物に落ち着いた。

しかし、問題はそこではない。そもそも、クリの木による高さ15mの柱の構造物が、あったとすることに大きな疑問がある。今や世界遺産となった縄文のシンボル的な存在なのだが、それが全くの虚構であることを説明したい。

1.復元されたクリの巨木の疑問

復元された木柱は、当然発掘されたクリと同種の材木が使われている、とお思いでしょう。私もそのように思っていた。ところが、現在の日本には、直径1mものクリの木で高さが20mになるものは容易に確保できないのであった。クリの木は、杉の木のように直立して伸び続けるものではなく、ねじれたり途中で枝分かれするのである。

クリの木は耐久性にすぐれ、列車の枕木や建物の土台、家具などに使われるが、高層建築物の柱になることはない。日本では栗の巨木は確保できないことから海外に求めることとし、ロシアのソチから「ヨーロッパグリ」が輸入されたという。

ところが奇妙なことが起こっている。発掘調査責任者だった岡田康博氏のブログ「縄文悠々学」の2010年の記事に「先日、三内丸山遺跡に復元されている大型掘立柱建物の太い柱が腐食しているとの報道がありました」とあるのだ。復元されて14年目のことだ。高価なクリの木が、そんなに早く腐るのか。そもそもクリの木は列車の枕木に使われているように丈夫な樹木のはずだ。

これに関しては、青森県会議員がブログで疑問を呈しておられる。哘清悦氏の『子孫のために美田をのこすブログ』の記事によると、ロシアの木材が本当にクリであったのか、実は柔らかいナラの木ではなかったかというのである。

当局はクリの木と言い張ったままのようだが、クリの木でなかったのなら早期の腐食も理解できる。世界にも真っ直ぐなクリの巨木はなかったということではないか。これが縄文時代の日本にはあったとは、とても言えないであろう。しかも、取り寄せたロシアのヨーロッパグリも、高さ20mを越える理想的な巨木はなかったようで、実際の復元では高さ15mとなっている。

日本各地には、クリの木などが出土した柱穴、木柱列の遺構がいくつも見つかっているが、その中から復元がなされている4カ所の遺跡を見ていきたい。

2.石川県真脇遺跡の木柱列の復元は寄木で一本の柱をつくった。

南側(写真では左側)にハの字状の門扉のような配列がある

この真脇遺跡の環状木柱列は、同じ場所に6回も建て替えられたもので、さらに南側に門扉がついているかのような配置がなされるなど、興味深い遺跡であることに間違いはない。

縄文晩期の環状木柱列で、直径約7mの真円配置に10本の柱が立ち、残存する木柱痕の幅は68~98㎝で蒲鉾状に半割にされていたという。使用したクリの木の直径は1mを越えている。

復元にあたっては、このようなクリの木は入手困難なため、60㎝前後のクリの木を使い寄木したものを、柱の長さは7mとし、出土した木柱痕に合わせてならべた。寄木は、木造船制作の技術が使われたようで縄文時代にはありえないものだ。これは高さに無理があっての復元であった。

写真の木柱をよく見ていただくと、いくつも柱に、接合の為のホゾがはめ込まれているのが分かる。それにしても、どうして7mの高さが必要とされたのであろうか。その為に現代技術を使った合成の木柱を使わざるをえなくなったのであるが、その半割にされたクリの木が、地上ではどれぐらいの高さであったかは、三内丸山と同様に実際には未知数なのである。

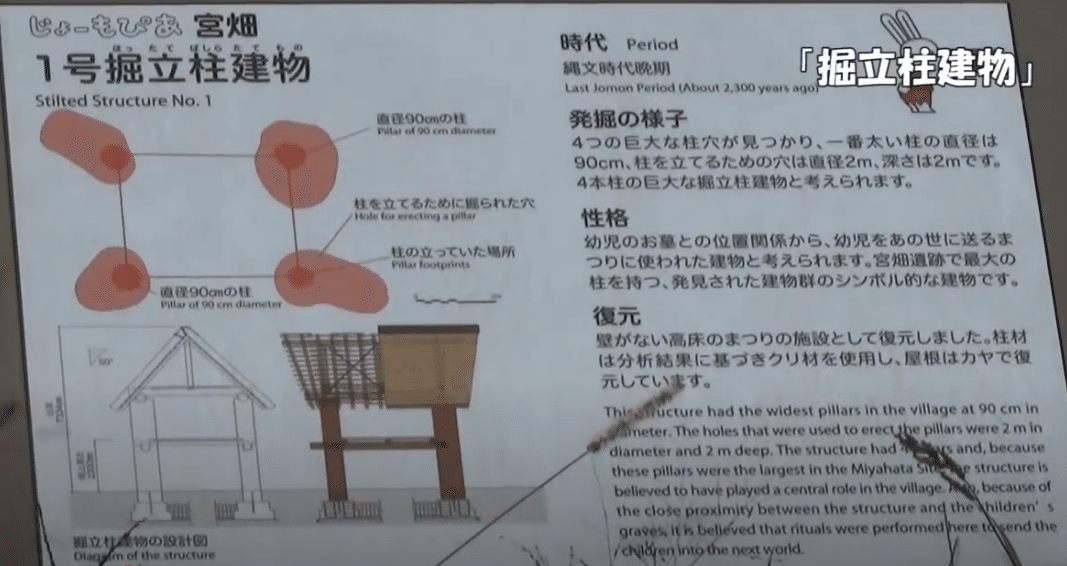

3.クリの巨木を柱にした建物を復元した宮畑遺跡

1998年に巨大柱穴跡が確認された宮畑遺跡は、発掘された住居の半数ほどが意図して焼かれていたという謎をもつものであった。多数検出された竪穴住居以外にも掘立柱建物跡もあって、その中に直径90㎝の柱痕があった。そこに高さが7mほどで(屋根も含めて)、高床1段の壁のない吹きさらしに屋根を付けた掘立柱建物が復元されている。

使われたクリの木は樹齢106年のものとのこと。それが使われた柱をよく見ると、整った円柱状の柱ではなく、ふくらみや歪みが見られるものであった。これがクリの巨木の実体を示しているのではないか。

左奥の柱は弓状にそっているように見える。

いくら根元に残っていた柱痕の直径が大きくても、だからといって高層の楼閣のようなものを想定するのは無理なのである。

岡田康博氏は、三内丸山の六本柱の柱痕の観察から、柱は意図的に2度傾けた「内転び」という工法で建てられた、と説明されているが、このような材木の形状から2度もの傾斜があったとの判断がつくのか疑問である。さらに20mあまりの巨木を、縄文人がどのように立てたのかについても合理的な説明はできていない。この点では、宮畑遺跡の建物の復元は無難なものかもしれない。

4.金沢市チカモリ遺跡の控えめな復元の木柱列

整備された公園に、先ほどの真脇遺跡の木柱列に似た円形配置の半載の木柱列が、地上2mの高さで復元されている。実際にはこの程度のものであったのではなかろうか。他に4本柱と6本柱の復元もされているが、両方とも高さは60cmである。三内丸山の6本柱に比べてなんと控えめな復元であろうか。

三内丸山遺跡ばかりが注目されるが、同じような縄文の遺構が北陸地方にも存在しているのである。

この遺跡復元の関係者が、柱に床などのなんらかの上部構造を付加させようとお考えにならなかったのは、適切な判断であった。ただ、見学者には物足りないものにうつるかもしれないが、あとは想像力で当時の縄文人たちの祀りの様子を思い描くしかないのだ。

5.配石遺構と木柱群のある糸魚川市寺地遺跡

新潟県糸魚川市寺地遺跡には、その住居跡にヒスイ工房もあったと考えられている。この付近の海岸に、ヒスイ原石がとれる青海海岸がある。ここに配石遺構とその中に木柱群がある。木柱群は直径60cmの巨木柱で、20cm程度のものまであったという。クリではなく杉材が使われていたそうだ。写真にあるように、背の高さほどの4本の木柱が復元されている。配石遺構はまるで勾玉のような形状に敷き詰められている。パネルにあるように葬送の場との説明がある。

実は、先ほどの真脇遺跡の環状木柱列の付近には、3本の柱が立てられており、そこに埋葬のための土壙墓が検出されている。一連の木柱列は、秋田県大湯環状列石などと同様の葬送儀礼の場に設けられたものではなかろうか。この問題については引き続き検討していきたい。

以上のように、クリの巨木で高層の建物を復元するというのは無理なことであって、他の巨木の木柱列の遺構では、控えめな規模の復元を行っていることを説明させていただいた。

巨大柱穴が発見された当初は、その高層の建物の姿、用途について様々な意見が交わされた。魚群や潮目、来訪者を監視する物見説、国見を行う望楼説、祭祀のための高楼説に天文台説、司馬遼太郎氏の灯台説も注目されるなど盛り上がったのであるが、そもそもの高層の巨大木柱の構造物という大前提がミスリードされたものであった。

さらに重要な問題が指摘されていたにも関わらず、無視されてしまっている。その問題とは、そもそも、太さ80cm以上で長さ20mもの巨大な柱を、縄文人はどうやって立てることができたのかということだ。これについて、次回に説明させていただく。

参考

岡田康博『日本の遺跡48三内丸山遺跡改訂版』同成社2021

佐々木藤雄『北の文明・南の文明-虚構の中の縄文時代集落論-第1回目』ブログ記事

鈴木克彦『考古学倫理を考える』2018 自主出版

タイトル写真は「Aomori Prefecture」よりダウンロードしたものです。

六本柱復元案の図は、岡田康博『日本の遺跡48三内丸山遺跡改訂版』同成社2021

宮畑遺跡は福島市公式ユーチューブ「じょーもぴあ宮畑見学会」より

上記以外はブログ主撮影