【2024年創作大賞応募用】【短編小説】傘花火 ~初夏の夜に咲く恋の花~ Chapter-6

※この小説はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

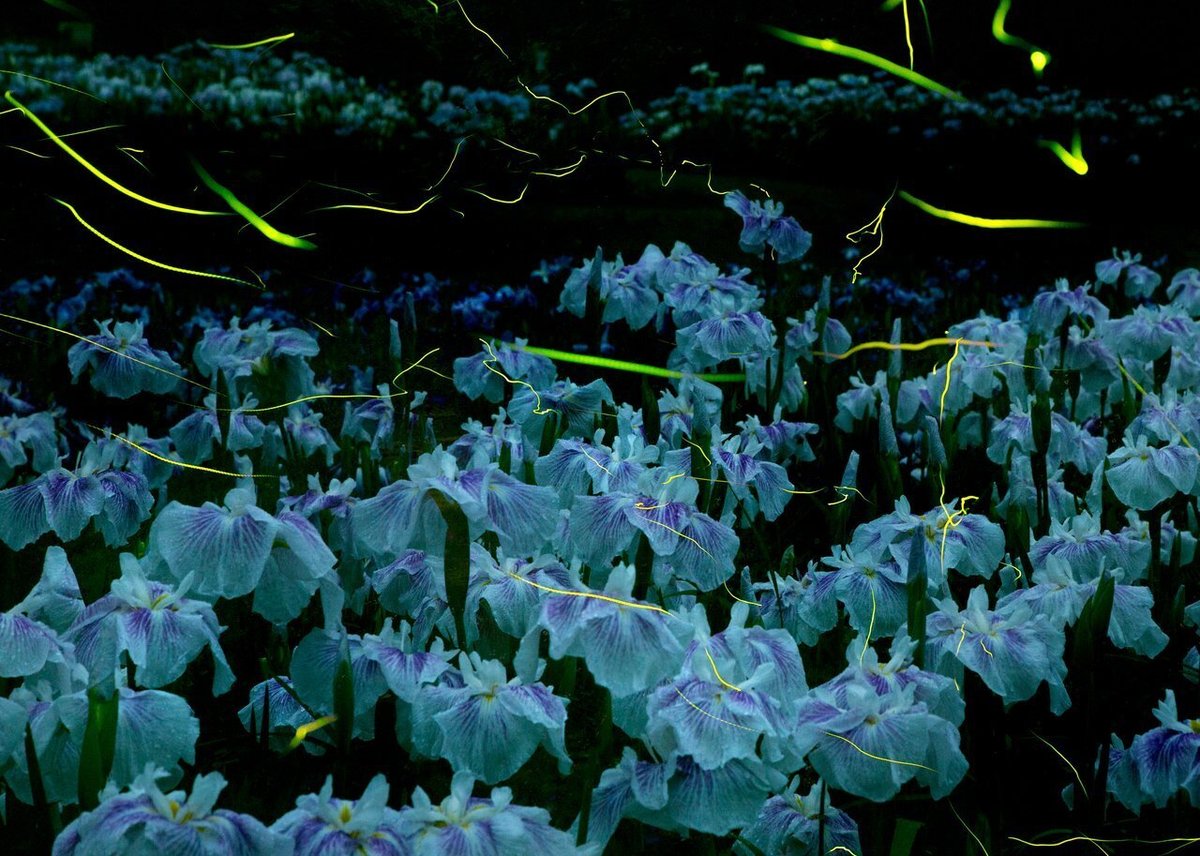

蛍のいざない(前編)

男性陣は食べ過ぎて動けなくなっていた。くるみが風呂を促したが、ダラダラとして動かない。しかたなく、女性陣が先にお風呂に入ることにした。

大人4人がゆったりできる家族風呂で、しかも温泉だった。この地域は温泉がいたるところで湧くほど湯量が豊富な温泉地で、各家庭でも引くことができる。観光で賄えているせいか温泉の料金は無料だった。こんな土地なら住みたいと沙羅がうらやむほど、良い温泉がいつでも入り放題だった。

おばあちゃんは、湯船に浸かりながら花蓮の昔話を披露した。幼少の頃とは言え、昔のドジな話を暴露されて花蓮は恥ずかしそうだったが、ありうる話ばかりだった。

都会育ちの花蓮は肥溜めを知らない。活発に遊びまわっている間に肥溜めに落ちてしまい、川で急いで洗ったなどのエピソードは、腹がよじれるほど笑えた。

おばあちゃんは、情景が思い浮かぶように話すのがうまかったから、笑えたのかもしれない。

「さて、あたしゃ先に出るよ。ごゆっくりね」

ニコニコしながらそう言うと、おばあちゃんはお風呂から出ていった。

おばあちゃんが脱衣所から出ていった頃合いを見計らって、花蓮は唐突に沙羅に聞いた。

「ねぇ、好きな人いるでしょ?」

「え?」

花蓮が珍しく真剣な顔をしている。くるみが心配そうに見つめている。

「ううん・・・いないよ・・・」

「ほんと?私は翔が好き!」

積極的で活発な花蓮らしい宣言だった。いや、沙羅には宣戦布告のように感じた。安堵したような慌てたような微妙な顔をして、くるみが割って入る。

「アンタ酔ってんじゃないの?そんなの沙羅に言っても仕方ないじゃん」

「私、後悔するの嫌だからさ」

花蓮の宣戦布告を聞いて、沙羅は黙ってうつむくしかなかった。

すっかり長湯してしまった。男性陣は大の字でそのまま寝てしまっていた。起こすのは忍びないので、そのまま寝かせて女性陣は二階の部屋で寝ることにした。

(暑い・・・・ものすごく暑い!)

沙羅は寝苦しくて夜中に目が覚めた。クーラーを効かせてから寝たはずなのに、もの凄く寝苦しかった。おばあちゃんの話では、窓を開けていれば涼しくてよく眠れると言っていたが、これは不眠症レベルだよ、と沙羅は心の中で思った。

(まいったぁ。暑くて眠れそうにないよぉ)

くるみたちが寝ているのが信じられなかった。シーツでさえ暑くて触れたくない。

(ちょっと涼んでこようかな)

近くに小川があって、まだ蛍が見られるとおばあちゃんが言っていた。女性陣は見に行こうと言っていたが、お腹いっぱいの男性陣に代わって先にお風呂に入ったので、なんとなくご破算になっていた。

(ちょっとそこまでだし、行ってみようかな)

沙羅はおばあちゃんのサンダルを借りて、少しワクワクして戸を開けた。音をなるべくたてないようにして、そっと外に一歩出る。息を「ふーっ」とついてゆっくり目を上げると、沙羅は思わず息をのんだ。

満天の星とはこのことを言うのだろう。漆黒の闇に星たちが煌々と輝いている。星が輝いていないところは山々なのだろう。目が慣れてくると山の輪郭のようなものが追えるようになった。その上空を、ひときわ輝く星たちが埋めつくす・・・。星が瞬くという表現は何度か本で読んだが、実際に体験するのは初めてだった。

(なんて綺麗なの!)

漢字の「綺麗」が当てはまる。厳かで凛とした美しさだと沙羅は思った。流れ星が時折見えるのは、空気が澄んでいる田舎だからこそなのだろう。都会では見えないものが、少し待てば見えるほど頻繁に走っていった。

(流れ星・・・・綺麗だけど儚いな・・・・)

消えてしまう流れ星は、きれいだけど儚く感じた。だからほうき星の方が好きだった。結局は消えてしまうのだが。

目を奪われていると、そのうち不規則に動く星があった。突然現れたその星は、何か迷っているように不規則に動いている。

(なんだろう?UFO?)

そう思ったとたん、それが蛍だとわかった。気が付くと沙羅の周りは蛍が飛び交っていた。まるで群れの中にいるような、明滅する無数の小さな光に包まれていた。

(すごい!こんなに蛍がいるの?)

蛍は美しい光を放ちながら飛び回っている。虫は嫌いだが蛍は光しか見えない分、怖くは無かった。

そのうちの一匹が、とてもキラキラとしていて眩しいぐらいだった。

(あの蛍は、とっても大きそう)

その蛍が沙羅の周りを飛び始めた。何故だが優しく温かい気持ちになって、その蛍を目で追っていると、沙羅の真上に来て空中でとまった。

と思った次の瞬間、その蛍が照らす部屋の中にいることに気がついた。どこか懐かしい部屋には、所狭しとお菓子やおもちゃが並んでいた。