人が「安定志向」なのは「知覚」の影響?

こんにちは!Ryotaroです!

今回は「見え方」の話です。

僕たちは当たり前のように「大きさ」や「奥行き」を知覚していますが、どうしてそれらを知覚することができるのか、というのをお話しします!

いつもの通り、前半はAIにファクトを書いてもらい、後半は僕の考えを書きます!

AI部分は無料で読めますのでぜひ読んでみてください!

それではいきます!

大きさと奥行きの知覚——私たちはどうやって世界を「立体的」に見ているのか?

私たちは、目の前にあるものの「大きさ」や「奥行き」を自然に知覚しています。

しかし、それは単に「目が見えるから」できるわけではありません。

私たちの脳は、視覚からの情報を複雑に処理し、過去の経験と組み合わせながら、世界を「立体的」に解釈しています。

本記事では、大きさと奥行きの知覚について、単眼手がかり・両眼手がかり・知覚の恒常性・錯視の4つの観点から解説します。

1. 単眼手がかり——片目だけでも奥行きがわかる仕組み

私たちは、片目を閉じても奥行きをある程度感じることができます。このとき脳は、「単眼手がかり(monocular cues)」を使って距離や大きさを推測しています。主な単眼手がかりには以下のようなものがあります。

(1) だんだん小さくなる遠近法(線遠近法)

道路が遠くに行くほど細く見えたり、鉄道のレールが遠くで収束して見えたりする現象です。レオナルド・ダ・ヴィンチも遠近法(パースペクティブ)を活用した絵画を描いており、この法則は古くから認識されていました(Kubovy, 1986)。

(2) 重なり(遮蔽)

ある物体が別の物体を部分的に隠していると、隠れているほうが遠くにあると知覚します。これは実生活でもよく見られる手がかりです(Palmer, 1999)。

(3) 影と明るさの変化

光源の位置によって物体の影の形が変わります。影が手前にくるとへこんで見えたり、奥にくると膨らんで見えたりすることがあります(Adams, 2007)。

(4) きめの勾配

例えば、砂利道を見たとき、近くの砂利ははっきりと見え、遠くの砂利は密集して小さく見えます。このような「模様の細かさの変化」も奥行きの手がかりになります(Gibson, 1950)。

2. 両眼手がかり——両目で見ることで得られる奥行き情報

両目を使うと、さらに正確な奥行きの知覚が可能になります。これは「両眼手がかり(binocular cues)」と呼ばれ、特に重要なのが以下の2つです。

(1) 両眼視差

両目の位置はわずかに違うため、それぞれの目が見る映像には「視差」が生じます。この違いを脳が計算し、奥行きを感じる仕組みです(Howard & Rogers, 2012)。この原理を応用したのが3D映画やVR技術です。

(2) 輻輳(ふくそう)

近くのものを見るとき、両目は内側に寄ります。遠くのものを見るときは、視線がほぼ平行になります。この目の動き(輻輳)を脳が感知し、奥行きを判断しています(Regan et al., 1986)。

3. 知覚の恒常性——サイズは変わらないと感じる仕組み

遠くの人は小さく見えますが、「本当に小さい」とは思いません。これは「知覚の恒常性(perceptual constancy)」によるものです。

(1) 大きさの恒常性

私たちの脳は、単なる網膜像の大きさではなく、「距離」も考慮して物のサイズを認識しています(Holway & Boring, 1941)。例えば、遠くの車が小さく見えても「実際に小さい」とは思わず、元のサイズを推測できるのです。

(2) 形の恒常性

ドアを開いたとき、形が変わって見えても「ドアが変形した」とは思いません。これは、私たちが物体の本来の形を脳内で補完しているからです(Rock, 1975)。

4. 錯視——知覚の落とし穴

私たちの脳は、手がかりをもとに賢く距離や大きさを判断しますが、ときには「錯視」によって誤った知覚をすることもあります。

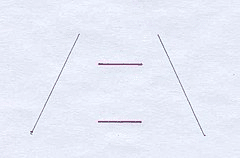

(1) ミュラー・リヤー錯視

矢印の形によって同じ長さの線が異なる長さに見える現象です(Gregory, 1997)。これは、私たちが日常的に「遠近法」を使って奥行きを推測しているために起こると考えられています。

(2) ポンゾ錯視

線路の上に2本の同じ長さの線を描くと、奥にある線のほうが大きく見える錯視です(Ponzo, 1913)。これは遠近法による「大きさの恒常性」の誤用とも言えます。

(3) 逆さ顔錯視(サッチャー錯視)

顔の一部を逆さまにすると、正しく見えなくなる錯視です(Thompson, 1980)。これは、私たちが顔を全体的に認識する特性(ホリスティック処理)を持つためです。

まとめ

私たちの脳は、さまざまな手がかりをもとに大きさや奥行きを判断しています。

単眼手がかり(遠近法・影・重なりなど)を利用し、片目でも距離を推測。

両眼手がかり(両眼視差・輻輳)により、さらに正確な奥行きを認識。

知覚の恒常性により、実際には変わらない大きさ・形を正しく知覚。

錯視によって、脳の推測が誤る場合もある。

これらの知識を知ることで、私たちの視覚が単なる「カメラのような機能」ではなく、非常に高度な情報処理をしていることがわかります。

次に風景を眺めるとき、ぜひ「自分の脳がどの手がかりを使っているのか?」を意識してみてください。世界の見え方が少し違ってくるかもしれません。

はい。ということで、ここからは僕の考えを書きます。

よろしければ応援お願いします!