これまで扱ってこなかった和音の紹介 一歩進んだ和声学 Part 49

今回はこれまで扱ってこなかった和音を一挙に紹介していこうと思います。

7の和音はII、IV、Vの和音においては既に紹介していましたが、ここではI、III、VI、VIIの和音における7の和音、またV諸和音の第5音上方変位、(〇)IV+6の和音付加第6音上方変位などをとりあげます。

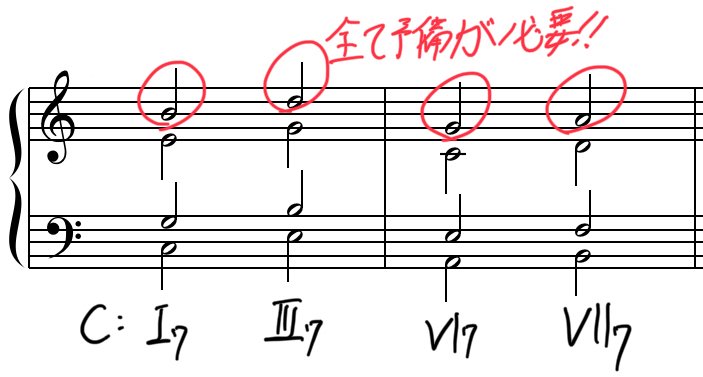

1 I7、III7、VI7、VII7の和音

I、III、VI、VIIの和音も7の和音の形で用いることが可能です。

これらの第7音は全て予備を必要とします。

また共通する事柄として、これらの和音は第2転回形を用いる際は低音4度の予備を必要としています。配置は密集、開離配分で高音位は自由に設定できます。

それでは、ひとつずつ細かく見ていきましょう

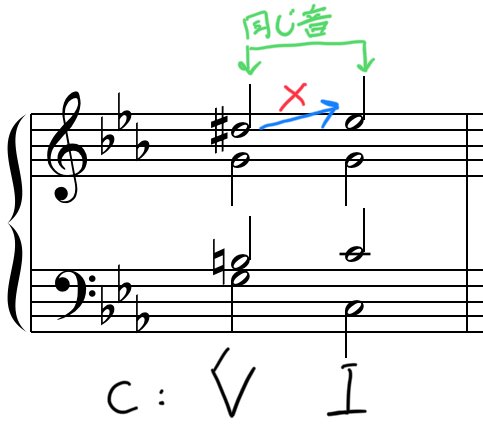

(i) I7の和音

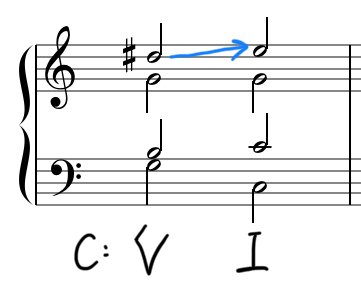

先行和音はV諸和音となります。この時の導音は主音へ2度上行せずに、保留されます。

後続和音への連結の際は、I7の和音の第7音が2度下行するので、VI音が含まれる和音へと進みます。つまりII(7)、IV(7)、VI(7)の和音へ進むことができます。

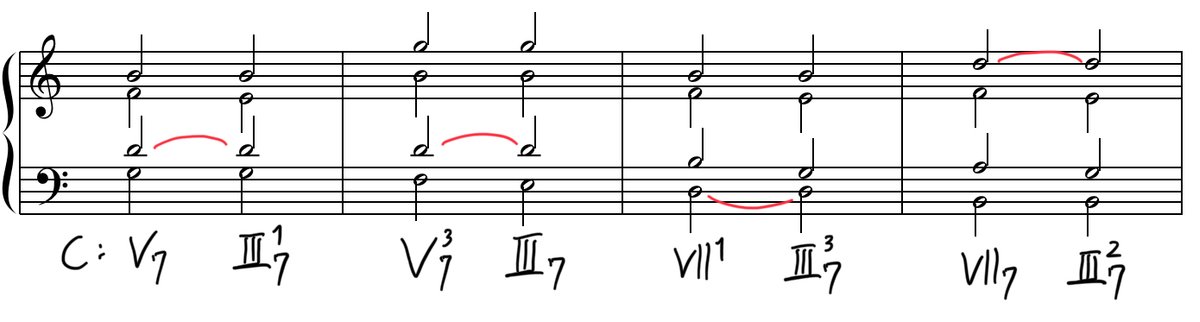

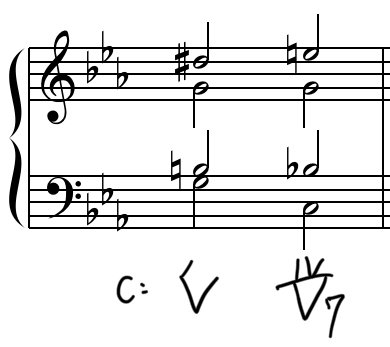

(ii) III7の和音

III7の和音の第7音はII音なので、先行和音はV諸和音、またはVII(7)の和音となります。

後続和音はI音を含む和音へと進みます。

III7の和音がT和音として扱われる場合は、IV(7)の和音へ進みます。

III7の和音がV和音として扱われる場合は、VI(7)の和音へと進みます。

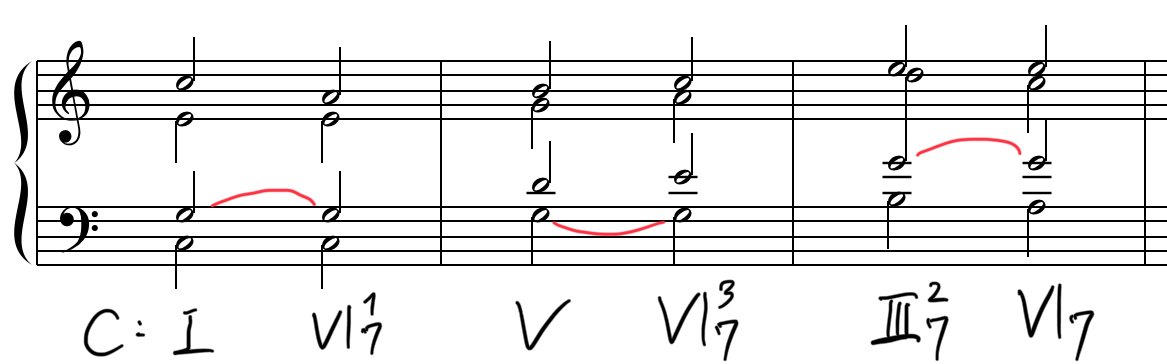

(iii) VI7の和音

VI7の和音の第7音はV音なので、先行和音はI(7)の和音、III(7)の和音、Vの和音となります。

後続和音はIV音を含む和音へと進みます。つまりII(7)の和音、IV(7)の和音、V7orV9諸和音へと進みます。

(iv) VII7の和音

VII7の和音も基本的には使われることは少ないです。もし使う場合、この和音の第7音はVI音なので、先行和音はII(7)の和音、IV(7)の和音、VI(7)の和音を選ぶことができます。

後続和音はIII(7)の和音です。

2 7の和音の補足

短調におけるII7の和音第2転回形においては、低音4度の予備を必要としません。これはすでに紹介している事柄です。もちろん予備をしてもかまいません。

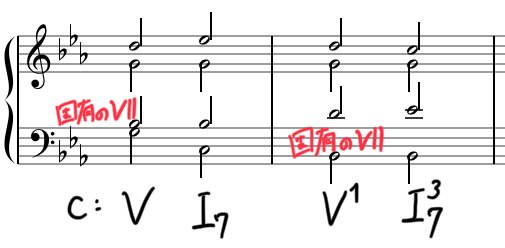

短調においてV(7)→I7の連結の際は、I7の和音の第7音の予備のために固有のVII音を使用します。

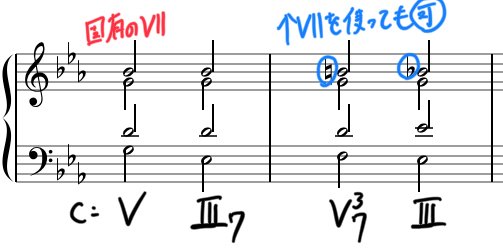

短調においてV(7)→III(7)の連結の際は、固有のVII音を使用することが多いです。もちろん↑VIIを使用することも可能です。

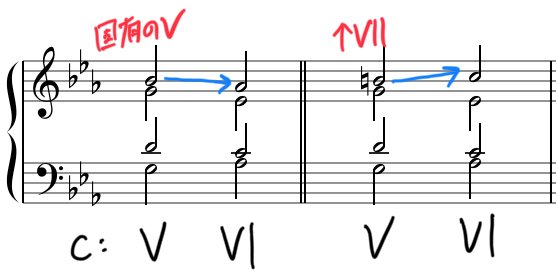

短調においてV(7)→VI(7)の連結の際は、固有のVII音、上方変位VII音のどちらも使用することができます。固有のVII音を使用する場合はVI音に進み、上方変位VII音を使用する場合はI音に進みます。

短調において、固有のVIIの音を持つV7の和音の第7音は予備を必要とします。

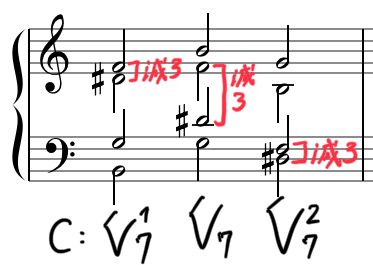

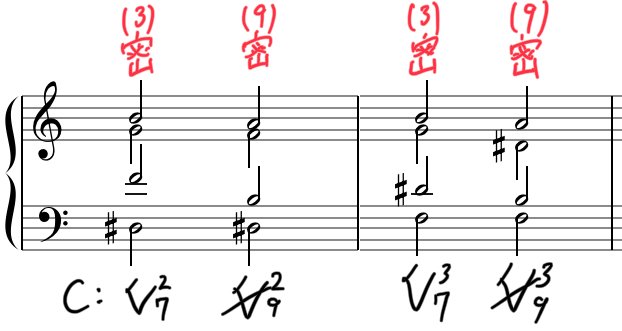

3 V諸和音第5音上方変位

長調において、V諸和音の第5音を上方変位して(↑II)使用する場合があります。これをV諸和音の上方変位といい、以下のように表します。

4声体において使われる形体は3和音、V7の和音、V9の和音根音省略形となります。

上方変位された第5音は上行限定進行音となります。

何故短調用いられないのかというと、上方変位された第5音(↑II)がIII音と同じ音だからです。これにより限定進行が出来なくなってしまいます。

ただし、転調進行においては短調でも用いることができます。

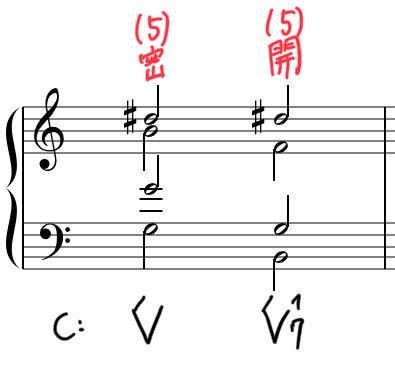

配置については

上方変位第5音と第7音が減3度(単音程)を成してはいけません。

また上3声の最適配置は

基本形、第1転回形においては第5音高位の密集または開離配分

第2転回形、第3転回形においては、7の和音の場合第3音高位の密集配分、9の和音根音省略形の場合第9音高位の密集配分

となります。

V諸和音第5音上方変位→Iの和音の連結においては、3和音を除きIの和音の第3音(III音)が重複しますが、差し支えありません。

これは副Vの和音でも使用することが可能です。ただし、使う際にいくつかの制限があります。

vVの和音において第5音を上方変位する場合、使えるのは3和音形体の実です。7の和音、9の和音だと後続和音であるV諸和音の導音が重複してしまうからです。

副Vの和音を使用する場合は後続和音が短3和音だと、上方変位した第5音が限定進行を行えないため、必ず長3和音である必要があります。

4 IV+6の和音の補足

今までは、IV+6の和音を使用する場合は後続和音をIの和音としていましたが、付加第6音の限定進行が行えるならば、いかなるT和音を使用することが可能です。

また後続和音をIの和音第1転回形にすることもできます。この場合は付加第6音を例外的に4度上行させます。

(〇)IV+6の和音、(〇)IV+64の和音は付加第6音を上方変位して使用する場合があります。この上方変位された付加第6音は上行限定進行音です。もちろん、この和音も短調においては上方変位付加第6音の限定進行が行われないので、長調において使用されます。

5 終わりに

以上がこれまで扱ってこなかった和音です。これで和音についてはほぼ網羅されたことになります。次回からは反復進行というものを紹介していきます。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲、編成もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!