一歩進んだ音楽理論 対位法編

ここでは複数の声部(パート)を互いに調和させながら重ねていく技法である対位法についてをご紹介いたします。ここでは厳格対位法というものを用いて様々な制約の中、どのように音を並べていくかを見ていこうと思います。

1 2声対位法

対位法の基盤となるものが、2声対位法です。2声対位法を熟知したうえで、3声、4声と声部を増やしていきます。

ここではあらかじめ与えられた旋律である定旋律(Plainchant)の上、または下に旋律を付け加えます。

付け加える旋律は

第1類 全音符

第2類 二分音符

第3類 四分音符

第4類 移勢(シンコペーション)

第5類 華麗

の5種類に分類されます。

2 2声対位法 第1類

定旋律に対して全音符で旋律を付け加える練習です。

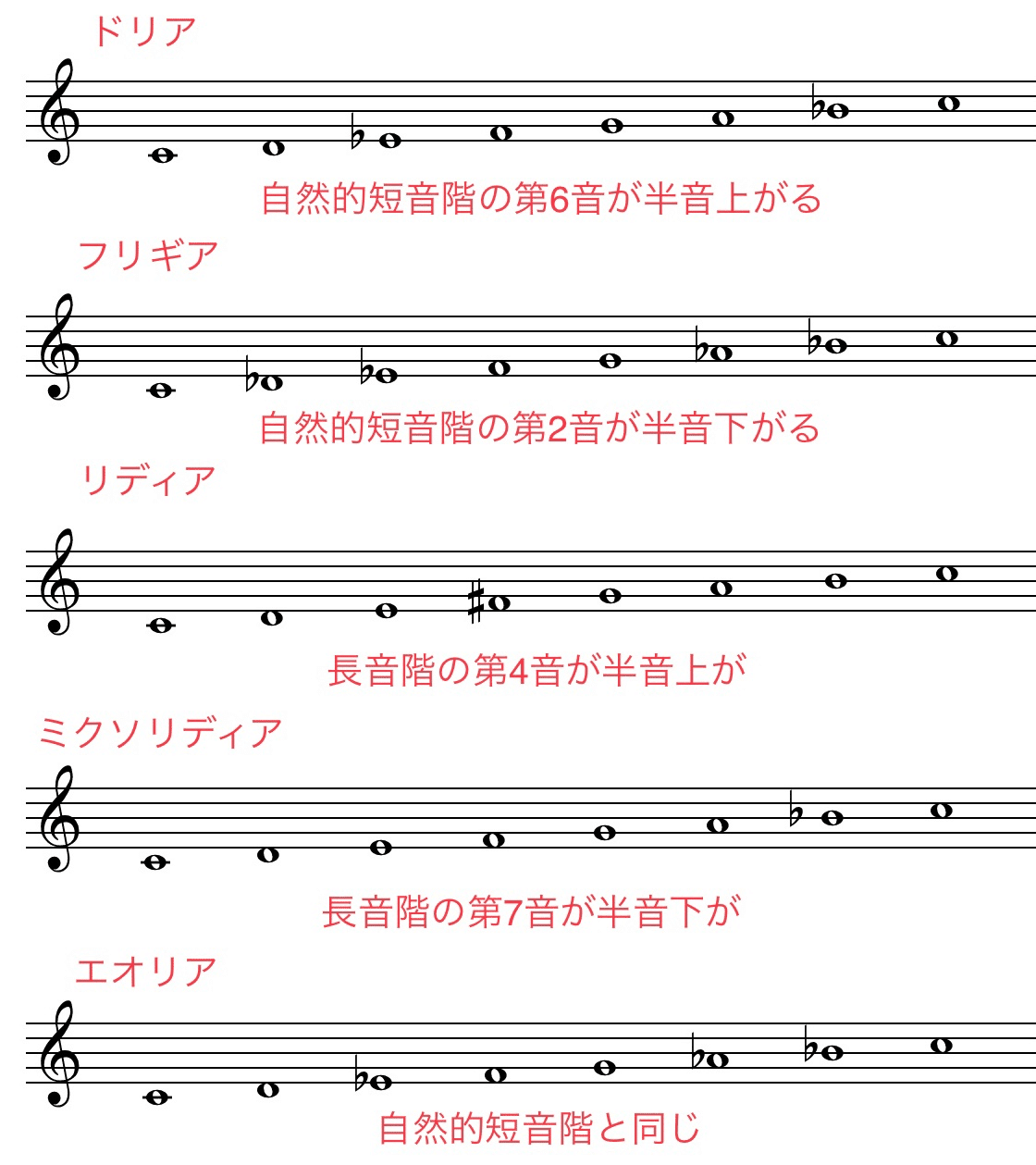

ここで使われる音階は長音階(メジャースケール)、短音階(マイナースケール)、教会旋法(ドリア、フリギア、リディア、ミクソリディア、エオリア)です。

対位法でも和声学と同じく各声部において使える音域が決まっています。

各声部の音域の幅は12度以内とします。

2声対位法において許される音程は、完全8度、完全5度、長短3度、長短6度およびその複音程で最初と最後の小節のみ完全1度が使えます。

音の進行については

完全1度、長6度、長短7度は使えません。それ以外は使用可能です。

対位法は小節においても様々な制約があります。

最初の小節は

定旋律が下の場合は上の旋律の始めの音はIの音(Cメジャーならド)、またはVの音(Cメジャーならソ)で開始します。

定旋律が上の場合は下の旋律の始めの音は必ずIの音です。

終わりの小節は

定旋律が下の場合は上の旋律はIの音

定旋律が上の場合でも下の旋律はIの音

で終了します。

終わりの1小節前では

Vの和音、Vの和音第1転回形、VIIの和音第1転回形を使います。2声なので根音、第3音、第5音のなから二つを選んで使用するという形になります。

ここまでをふまえて、例を挙げます。

厳格対位法においては和声学とは違い、和声上の進行の制限はありません。

なのでVの和音の後にIVの和音を置く、IIの和音の後にIの和音を置くということが可能になります。

和声学でもありましたが、連続8度、連続5度、連続1度はこちらでも禁止です。

また並達8度、並達5度、並達1度はここでは禁止されます。

ソプラノが順次進行する場合でも厳格対位法では禁止です。

(※ケルビーニ著『対位法とフーガ講座』(1835)においては並達8度、並達5度、並達1度は1つの声部が半音で進行している時のみ、例外的に許されると記述していますが、ここでは並達8度、並達5度、並達1度は禁止という前提でお話を続けていきます。)

3 最後に

まだこれで終わりではありませんが、一旦ここで区切ります。

他にも様々な制約がありますので順番にご紹介していこうと思います。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!