3声対位法 第1類 一歩進んだ音楽理論 対位法編 Part 11

今回からは3声対位法を学んでいきます。とは言っても、やることはほぼ2声対位法と変わりはありません。2声対位法をマスターしていれば、そこまで難しいものではないと思います。では早速見ていきましょう。

1 3声対位法 第1類

声部が3つとなり、上、真ん中、下の声部に分かれます。

3声対位法 第1類では定旋律に対して、全音符で二つの対旋律を作ります。

和音は2声対位法と変わらず、長・短3和音基本形と、長・短・減3和音の第1転回形です。

最初の小節と最後の小節ではIの和音の基本形を置きます。

上、真ん中の声部が対旋律の場合は第3音、第5音を置くことができます。

下が対旋律の場合は必ず主音スタートです。

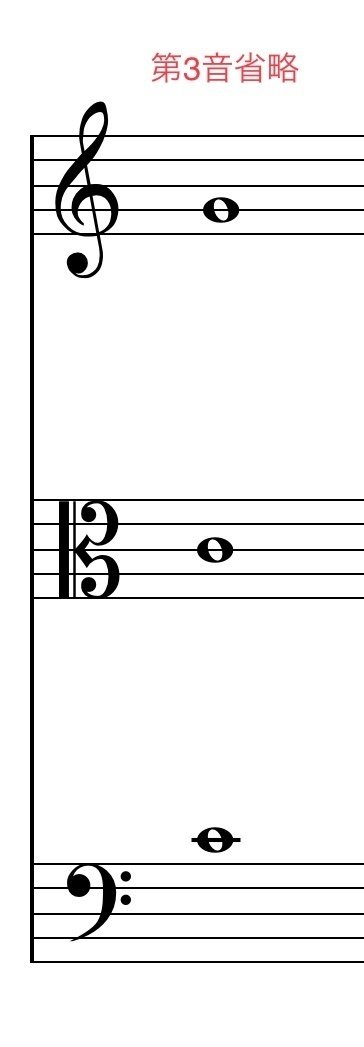

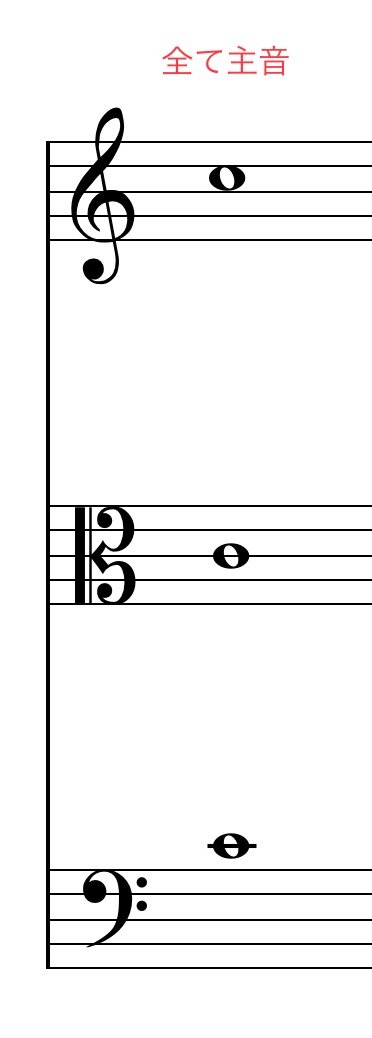

それに加えて、最初と最後の小節は不完全和音でもよく、すなわち第3音省略、第5音省略、どの声部も主音のいずれかを選択することも可能です。

最後から1小節前で使用できる和音はVの和音、Vの和音第1転回形、VIIの和音第1転回形のいずれかです。

また途中の小節ではなるべく完全和音を用い、不完全和音(第5音省略に限る)は2つまで使用できます。ただし、不完全和音を2小節連続で続けないこと。

始めと終わりを除き、不完全和音を避けるための短い交叉が許されます。

2 並達1度、5度、8度

並達1度はどの声部でも禁止です。

上と下の声部における並達5度、8度は3声対位法でも基本的に禁止ですが、ソプラノが順次進行していれば並達8度は許されます。

上と真ん中、または真ん中と下の声部における並達5度、8度は以下のような条件に限り許されます。

・どちらかが順次進行しているとき

・共通音があるとき

3 その他

その他の注意点を挙げます。

・平行で第1転回形を3回続けてはいけません。反行ならいくらでも良いです。

・連続5度において、完全5度→減5度の連結は可。減5度→完全5度の連結は不可です。

・連続4度を4回以上続けないこと。

以上が3声対位法 第1類の注意点です。

あとは2声対位法の時と同じく対旋律を作ってみます。

4 対旋律を作る

では、実際に対旋律を作りましょう。

例題はこちらです。

上、真ん中の声部に対旋律を作りますが、どちらから作っても構いません。

出来上がったら上と真ん中、上と下、真ん中と下の3通りを確かめ、禁則を破っていないか確認しましょう。

短調の例題はこちらです。

解答例

協会旋法の例題はこちらです。

解答例

実際作ってみるとわかると思いますが、長い順次進行を作るのが難しくなること。禁則を破らないようにするために、その結果不完全和音を作るのがやむを得ない場合がでること、などなど2声対位法とはまた違った難しさがあります。良い旋律線をかけるように練習してみましょう。

5 終わりに

次回は第2類、第3類、第4類をまとめてやりたいと思います。

やるべきことは2声対位法と変わりありません。追加で覚えることもほぼないのでまとめさせていただきます。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!