2声対位法 第4類 一歩進んだ音楽理論 対位法編 Part 9

今回は2声対位法 第4類についてを学びます。第4類は移勢(シンコペーション)を使ったもので、第2類と同じく2分音符で対旋律を作ります。では早速見ていきましょう。

1 2声対位法 第4類

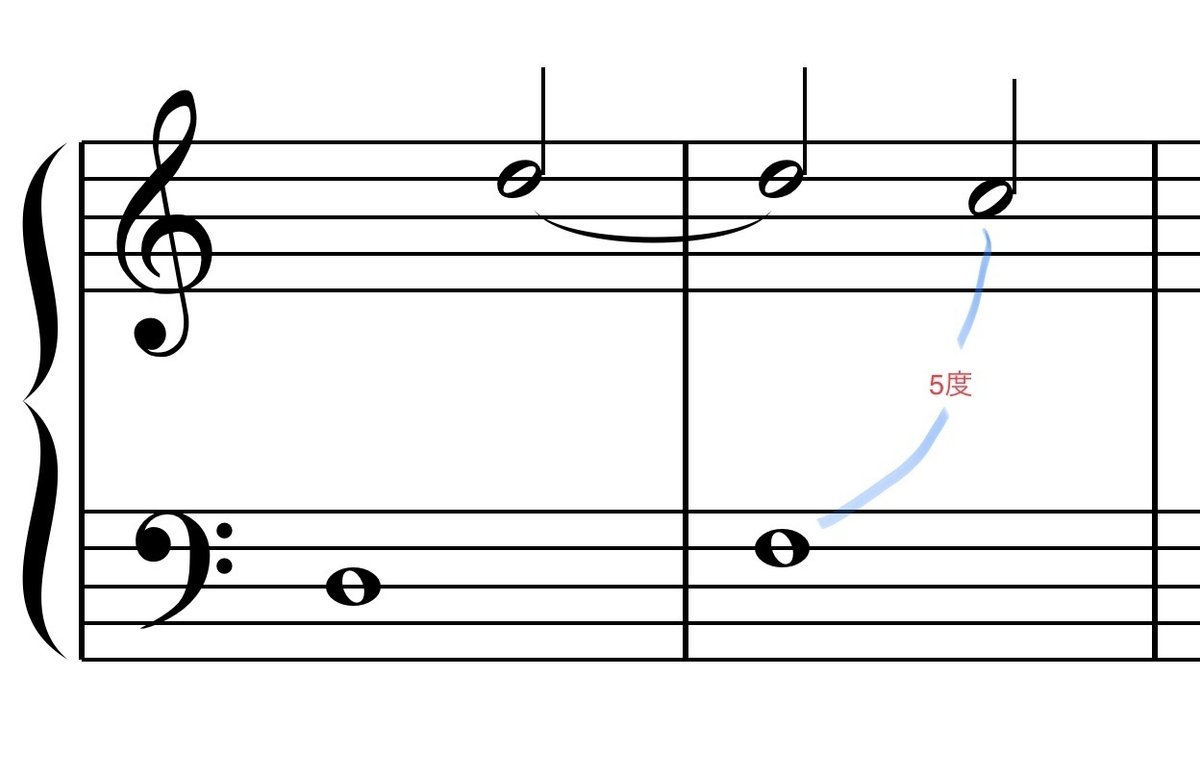

先ほども述べた通り、対旋律には2分音符を使用します。最初の小節では強拍に2分休符を置き、最後の小節は全音符を置きます。

最初の小節は

上が対旋律ならI音、またはV音で始めます。

下が対旋律ならI音で始めます。

最後から1小節前では

使える和音はVの和音、Vの和音第1転回形、VIIの和音第1転回形です。

また第2類と同じく、以下のような使い方も許されます。

最後の小節は

I音で締めくくります。

2 第4類の決め事

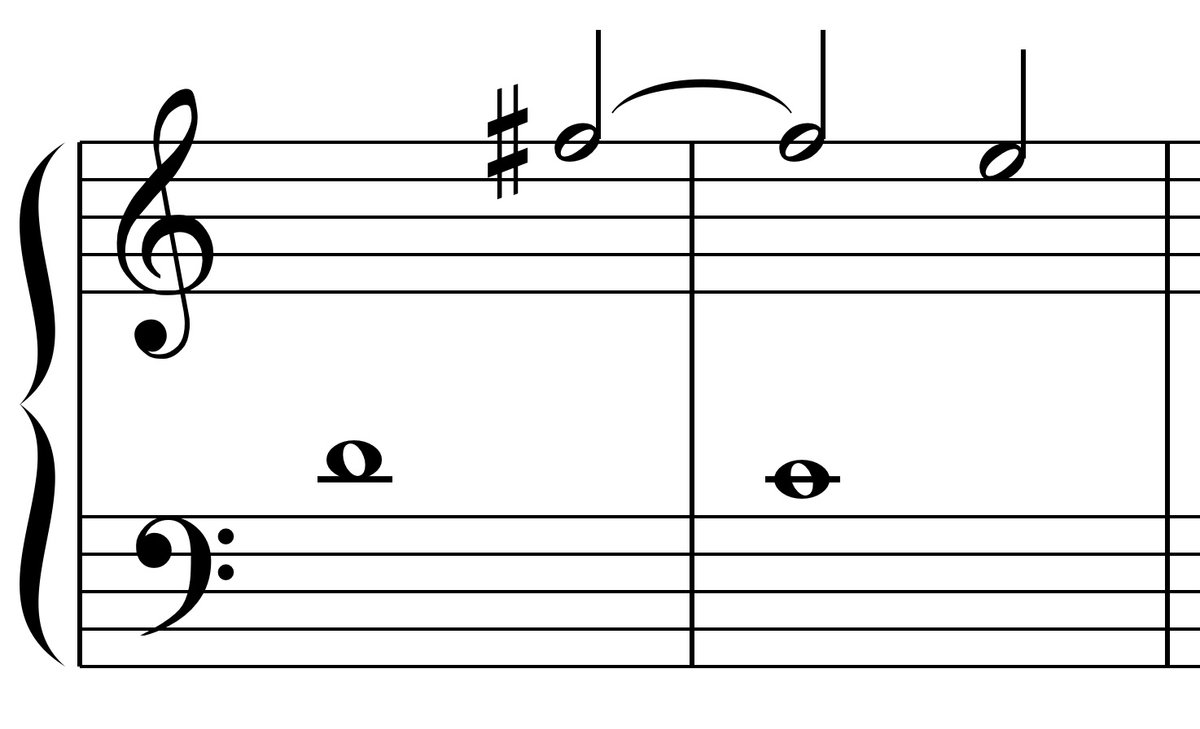

第4類では強拍に掛留音または和声音、弱拍に和声音を置くことになります。

掛留音→和声音の場合は、強拍から弱拍に向かうにあたって2度下行、または2度上行することによって和声音へ導きます。

ここでは前者を上方掛留、後者を下方掛留と呼びます。

和声音→和声音の場合は跳躍進行をして他の構成音へ向かいます。

上方掛留においては

・弱拍で3度、5度、6度に到達するものは条件なしに許されます。

弱拍で8度に到達するものについては

・上が対旋律なら可

・下が対旋律なら不可

となります。

弱拍で1度に到達するものは不可です。

短調において、旋律的短音階の第6音を掛留音として扱うことはできません。

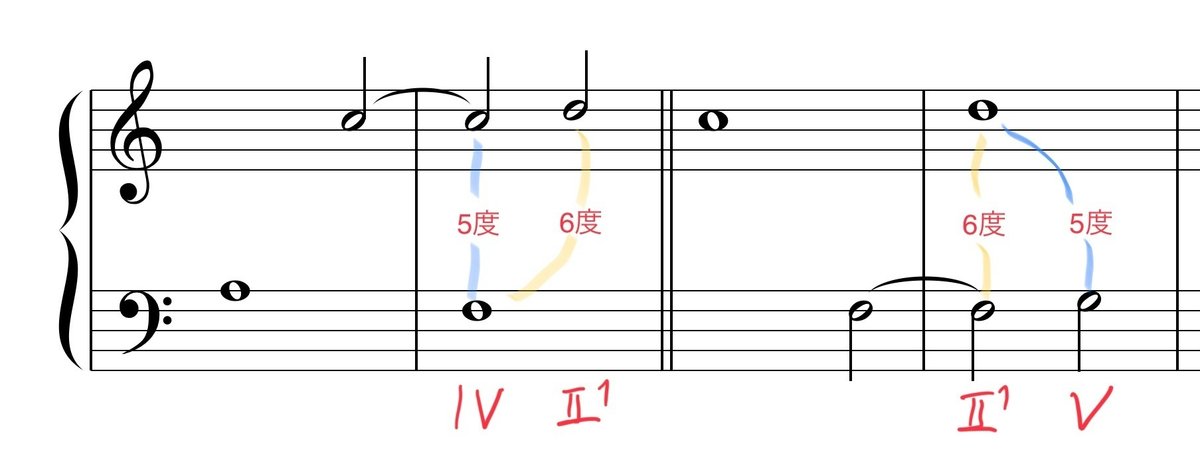

下方掛留においては

・原則として使用不可となっています。

ただし以下のものなら例外的に許されます。

・上が対旋律で5度→6度となるもの

・下が対旋律で6度→5度となるもの

これらは1小節2和音と捉えることもできます。

・短調において、導音からの下方掛留は使用できます。

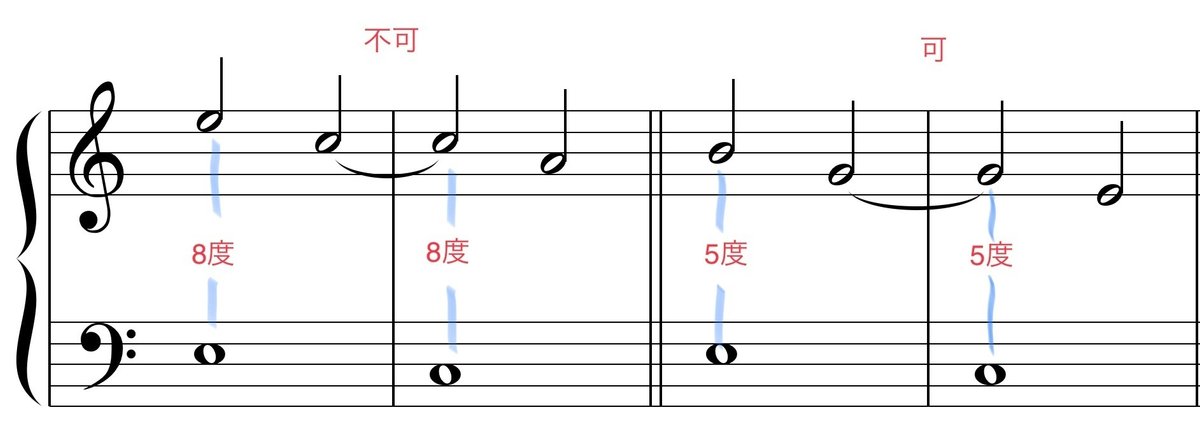

3 間接連続8度、5度 その他

対位法にはお決まりのものとなってきましたが、ここでも間接連続8度、5度に対しての注意点があります。

和声音は弱拍なので、弱拍同士では避けます。

強拍同士では連続8度は禁止、連続5度は許容されます。

その他には

・第4類では移勢ができないと判断したときは1度だけ移勢の中断を行えます。

下が対旋律の時は、対旋律を作るのが困難な時に1小節2和音が許されます。

しかしこれらはあくまで最終手段として扱うのが良く、できる限り移勢を途切れさせないようにすることが良いでしょう。

4 終わりに

第4類は綺麗な対旋律を作るのが難しいものです。より多く練習した方がよいでしょう。

さて次回はいよいよ2声対位法最終回、第5類の華麗を学んでいきます。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!