ショパン ワルツロ短調 楽曲分析

ここではショパンのワルツロ短調(第10番)の楽曲分析をしていきます。このページの最後ではショパンの自筆譜と出版譜を見ながら比較していきます。

1 概要

この曲は1829年に作曲されましたが、生前には出版されず、死後、友人であるユリアン・フォンタナによって1855年に出版されました。ショパンは生前に発表されなかった作品は破棄してほしいと言い遺していましたが、結果的にはそれは果たされず、フォンタナはショパンの遺稿を集め、遺作として出版させることにしました。作品66(幻想即興曲)以降は遺作として出版されたものになります。ショパンの遺言通りになっていた場合は、幻想即興曲などの作品が日の目を見ることはなかったでしょうから、フォンタナの功績は評価されるものだと思います。

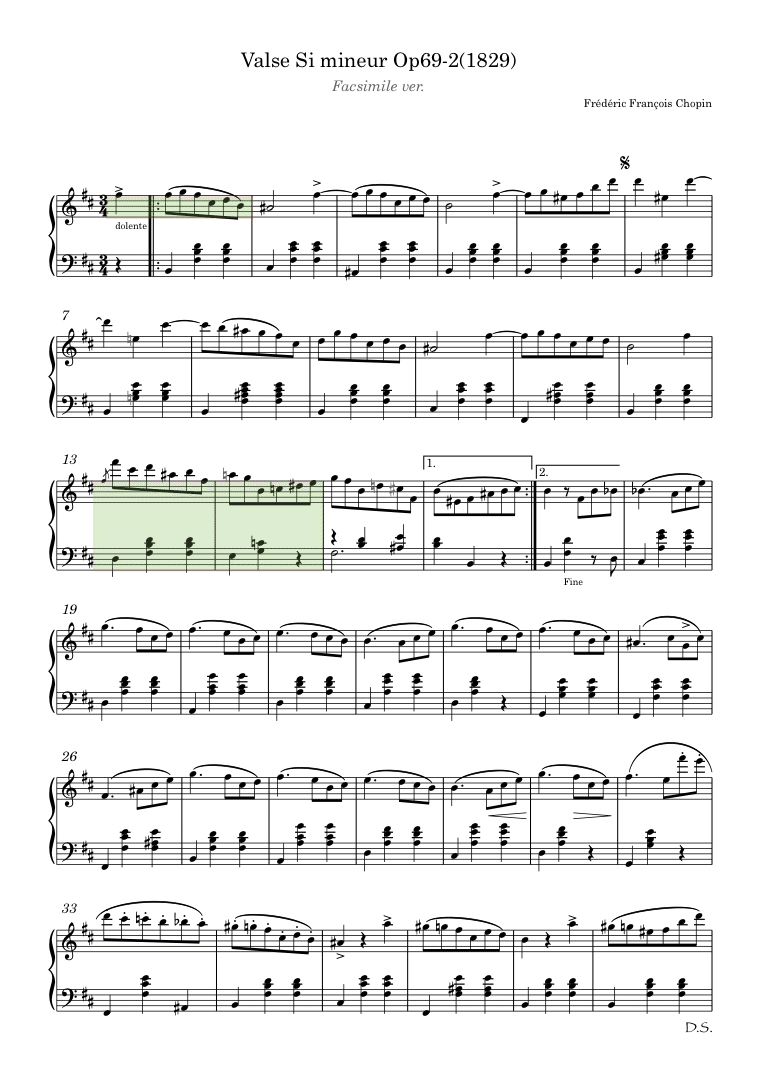

現在、このワルツロ短調が演奏される場合はフォンタナが改訂したフォンタナ版で演奏されることが多いです。楽譜もフォンタナ版を使いますが、最後に自筆譜と見比べてみようと思います。

では実際に楽譜を見ながらどのような構成をとっているのかを見ていきましょう。

2 構成

3/4拍子 Moderato(自筆譜では速度標語なし) ロ短調

A-A-B-A'-B-A'-C-A-B-A'の構成

A 0:07~

AではアクセントがついたF#の音(緑のハイライト)に重きが置かれています。ショパンの作品ではある1つの音に重きを置くことがあり、他では例えばスケルツォ第2番においてはFの音に、全体的に重きを置いてます。和声はほぼI→Vの進行ですが、一部分だけ偶成和音(6~8小節目)が使われています。これらはIの和音が転位した結果生成されたものです。

Aは二回演奏されますが、ほとんど変化は付けられていません。

B 0:48~

Bは平行調ニ長調に転調します。またcon animaの指示がありますので、「魂を持って」演奏します。メロディのリズムは以下のようになっており、このリズムが続くので平坦にならないようにしましょう。テンポルバートを適切に使うのがポイントです。

A' 1:10~

A'はAと構成は変わらないですが、メロディに変化が付いており半音階的になっています。その後はB、A'を繰り返し、ロ長調に転調します。

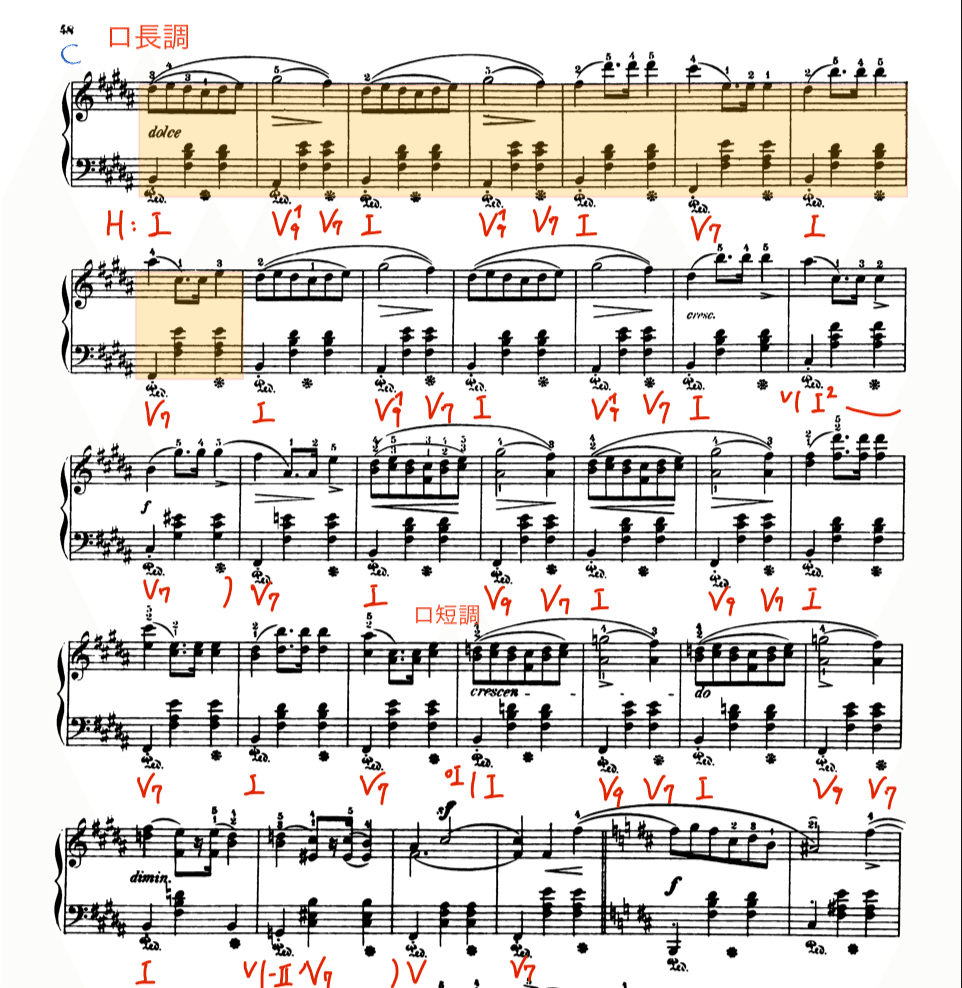

C 2:10~

Cは1~8小節目(黄色のハイライト)のメロディが主軸となっており、このメロディが何回も繰り返されます。3回目からは重音になり、変化が付けられています。4回目はロ短調に戻り、経過句を経てAに戻ります。その後はA→B→A'を再現して曲を締めくくります。

3 自筆譜と比較

自筆譜には強弱記号がほとんど書かれていません。ところどころクレッシェンド、デクレシェンドが書かれているくらいでピアノやフォルテといった指示はありません。楽譜冒頭にはdolenteと書かれており、痛ましく、悲痛なといった意味です。このことからショパンはこの曲に悲痛な性格を含んでいたことがうかがえます。ルービンシュタインがこの自筆譜のヴァージョンで演奏していますので、フォンタナ版と比べてみてください。

いかがでしたか?自筆譜に書かれたものは、少し前に発見されたイ短調のワルツのように構成的にはとてもシンプルで和音も複雑ではありません。それをフォンタナが一部洗練されたものにした、というのが私の印象です。どちらが好みかは人それぞれでしょうが、この機会にぜひ聞き比べてみてください。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!